四川盆地西北部栖霞组天然气差异成藏过程

2020-04-28高国辉谭秀成

罗 冰,文 龙,张 亚,谢 忱,曹 剑,肖 笛,高国辉,谭秀成

(1.中国石油 西南油气田分公司 勘探开发研究院,四川 成都 610041;2.南京大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210023;3.西南石油大学 地球科学与技术学院,四川 成都 610500)

含油气盆地的造山带周缘(冲断带)通常以构造活动强烈活跃为特征,所以理论而言利于流体运移,并且易形成构造圈闭,故通常认为成藏条件优越,长期以来是全球油气勘探的热点区域,如著名的美国绿河盆地西缘Pineview油田,东委内瑞拉盆地北部埃尔富里尔/基里基雷油气区,以及哥伦比亚库西亚那油田等[1-3]。中国境内这样的勘探实例也很多,特别是在中西部地区,目前已发现诸多大油气田,如塔里木盆地北缘克拉2 以及准噶尔盆地西北缘三大断裂带等地区[4,5]。但也因为构造演化复杂,所以导致构造圈闭解释难度大,成藏过程和改造复杂多变,因而勘探风险高,是油气勘探的“硬骨头”[4-9]。由此促使勘探家们思考在构造相对平缓的冲断带前锋开始探索,这里理论而言保存条件较好,取得了一些发现,并主要集中在浅层4 500 m以上[10-12]。

四川盆地是中国西南部的一个典型大型叠合含油气盆地,其西北部(川西北)的龙门山山前是冲断带-盆地构造区油气勘探的一个典型实例[13,14]。该区勘探历史悠久,最早可以追溯到20世纪70年代,当时沿袭构造高点找油的传统勘探思路,先后在推覆带上盘的河湾场、矿山梁以及前缘隆起带的九龙山地区进行风险勘探,个别井如龙探1井测试获得过高产气流,但一直未能获得区域上的规模性突破。但有意义的是,矿山梁构造矿2井具有优质的储集性能,可测试却产水,说明油气成藏的储层和圈闭条件可能并不缺,油源和/或保存才是成藏的关键控制因素。有鉴于此,最近结合最新油气勘探理论和先进技术,如前所述,勘探家们在冲断带前锋开始探索,结果取得成功,于双鱼石构造钻遇高产工业气流井,展现出巨大的天然气勘探前景[15,16],扭转了前期在冲断带勘探未获规模突破的局面,同时也揭示出研究区山前冲断带-盆地结合部地区成藏的复杂性与多变性,与同类实例相比[10-12],这是一个难得的差异成藏实例,且目的层埋深超深(>6 500 m)。因此弄清差异成藏特征并揭示差异成藏规律是拓展下步勘探领域亟待解决的问题,而且这一特征可能是全球所有造山带—含油气盆地结合部的普遍特征,所以相关研究认识还可望具有普适意义。

对此,前期研究相对较为薄弱,一方面是由于前期缺乏规模产能效益;所以勘探程度不高,资料有限,关注程度也相对较低,另一方面为数不多的研究总体是以宏观烃源、气源方面的工作居多,少有具体论述成藏期次和演化方面的研究,且缺乏对比,成藏规律不清[14-16]。有鉴于此,本文拟主要从包裹体地球化学特征角度,结合其他成藏地质条件,包括烃源岩生排烃史以及构造热演化史等方面的研究成果,综合开展川西北龙门山冲断带-盆地结合部不同构造区的差异成岩-成藏特征对比研究,重点是从成藏期次及演化的角度出发,总结差异成藏规律与核心机制,目的如前所述,一方面是为下步勘探部署提供依据,另一方面作为一个典型实例,相关研究认识可望具有普适意义。

1 地质背景

四川盆地西北部(川西北)研究区地理上包括广元、剑阁、旺苍、苍溪等地,大地构造位置处于川北低缓断褶带、龙门山断褶带以及米仓山隆起带的过渡区(图1a)。中二叠统栖霞组目的层自沉积以来经历了多期构造运动[17,18]。中-晚二叠世峨眉地裂运动逐渐达到高潮[19],表现为峨眉山玄武岩沿当时近东西向的基底断裂带大规模喷发[20],伴生的热液作用被认为是栖霞组白云岩储层形成的主要因素之一[21]。此后,印支-燕山运动导致研究区由被动大陆边缘逐渐演变为前陆盆地,海相沉积逐渐演变为陆相沉积[22]。后随喜马拉雅运动的进一步影响,龙门山逆冲推覆构造持续活动,由此造成研究区自西向东分异为冲断造山带、冲断前锋带以及前缘隆起带三大构造区域(图1b),其中,冲断造山带以矿山梁、河湾场构造区为代表,栖霞组埋深3 000 m上下(中层),冲断前锋带以双鱼石构造区为代表,埋深普遍超过7 000 m(超深层),而前缘隆起带以九龙山构造区为代表,埋深在5 000~6 000 m(深层)。

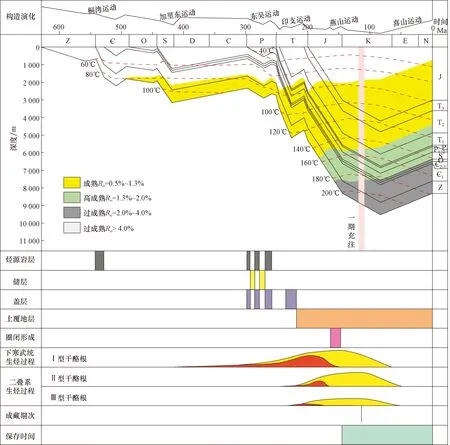

川西北研究区具有多套生储盖组合及含油气系统(图2)。研究区在寒武纪沉积期位于绵阳-长宁裂陷槽北部的海槽沉积区(图1a),造成下寒武统烃源岩厚度大可达7 00 m[23,24]。随后受加里东、柳江以及云南运动剧烈影响,寒武系至二叠系之间地层遭到不同程度缺失,仅保存了有限的地层[25]。至二叠系,最底部下二叠统梁山组为煤系烃源岩,但厚度有限,仅为数米[26];中二叠统自下而上发育栖霞组与茅口组,均为碳酸盐岩台地沉积体系,栖霞组厚度为70~130 m,自下而上可分为栖一、栖二两段,其中,栖一段以泥晶灰岩、泥灰岩为特征,是一套烃源岩层,而栖二段为一个重要成滩期,以颗粒岩类为主,是主要的储层段[21];茅口组下部沉积一套厚层泥灰岩烃源岩层,上部为主要储集段[27]。到晚二叠世,茅口组依次被龙潭组和长兴组所覆盖。由此可见,下寒武统与二叠系烃源岩是川西北中下二叠统气藏的两套重要潜在烃源岩层系[28,29](图2)。

2 样品与方法

储层中的流体包裹体是储层成岩过程被自生矿物晶格所捕获而形成的油气水包裹体。它们记录了油气水充注储层时的组成、性质以及物理化学条件。不同自生矿物或不同期次的胶结矿物捕获的包裹体,其组成和物理化学性质不同,这些特征是油气藏形成演化历史的直接标志[30]。本次工作观察包裹体成分类型及其分布,考虑到烃类包裹体中同期次形成的盐水包裹体的均一温度能够近似于油气成藏温度的特征,结合烃源的埋藏史、热演化史,以油气生成、运移、聚集的阶段性理论,按照“分段捕获”原理综合分析[31],进而确定研究区中二叠统油气成藏期次及时间。

研究样品取自川西北不同构造区共7口取心井的栖霞组,其中以矿山梁为代表的冲断带1口井(矿2),以双鱼石为代表的冲断前锋带有5口井(双探2、双探3、双探8、双探9以及双探12),以九龙山为代表的前缘隆起带1口井(龙17),样品岩性除了龙17井、双探2井主要为灰岩外,其他均为白云岩。在通过光学显微镜0224对流体包裹体岩石学观察的基础上,进一步采用显微镜下安装的Linkam THM600加热冷却台对两相含水包裹体进行了显微测温,包裹体均一温度采用循环观测技术[32]。激光拉曼光谱则采用LabRAM HR800测得。

地层埋藏热演化史决定了烃源岩的生排烃历史及相应的含油气流体活动历史,本次工作采用PetroMod10软件在研究区不同构造带,分别选取矿2井、双探3井以及龙17井进行生排烃史恢复。埋藏过程中各阶段构造抬升及地层剥蚀厚度参考前人研究成果[33-35],其中,矿2井、双探3井以及龙17井的剥蚀厚度分别约为2 300 m、1 350 m以及1 200 m,而热演化史在前人数据基础[20, 35,36]之上利用实测Ro数据进行了约束。

3 包裹体地球化学特征

3.1 包裹体寄主成岩胶结物

已有研究表明,川西北中二叠统储层以岩溶型白云岩储层为特征,储集空间以孔洞、裂缝为特征[37]。孔洞、裂缝内主要可见三类胶结矿物,分别为鞍形白云石、方解石以及少量的石英,其中均发育数量不等的流体包裹体。根据基岩以及胶结物的生长关系,可判断鞍形白云石充填时间最早,其主要形成于二叠纪峨眉地裂运动时期,与热液活动有关[21,38],鉴于其形成时间早于三叠纪印支期构造圈闭形成时间[39],由此认为鞍形白云石及其流体包裹体不适合于进行油气成藏研究,故本次工作主要运用方解石和石英及其流体包裹体对成藏进行分析。

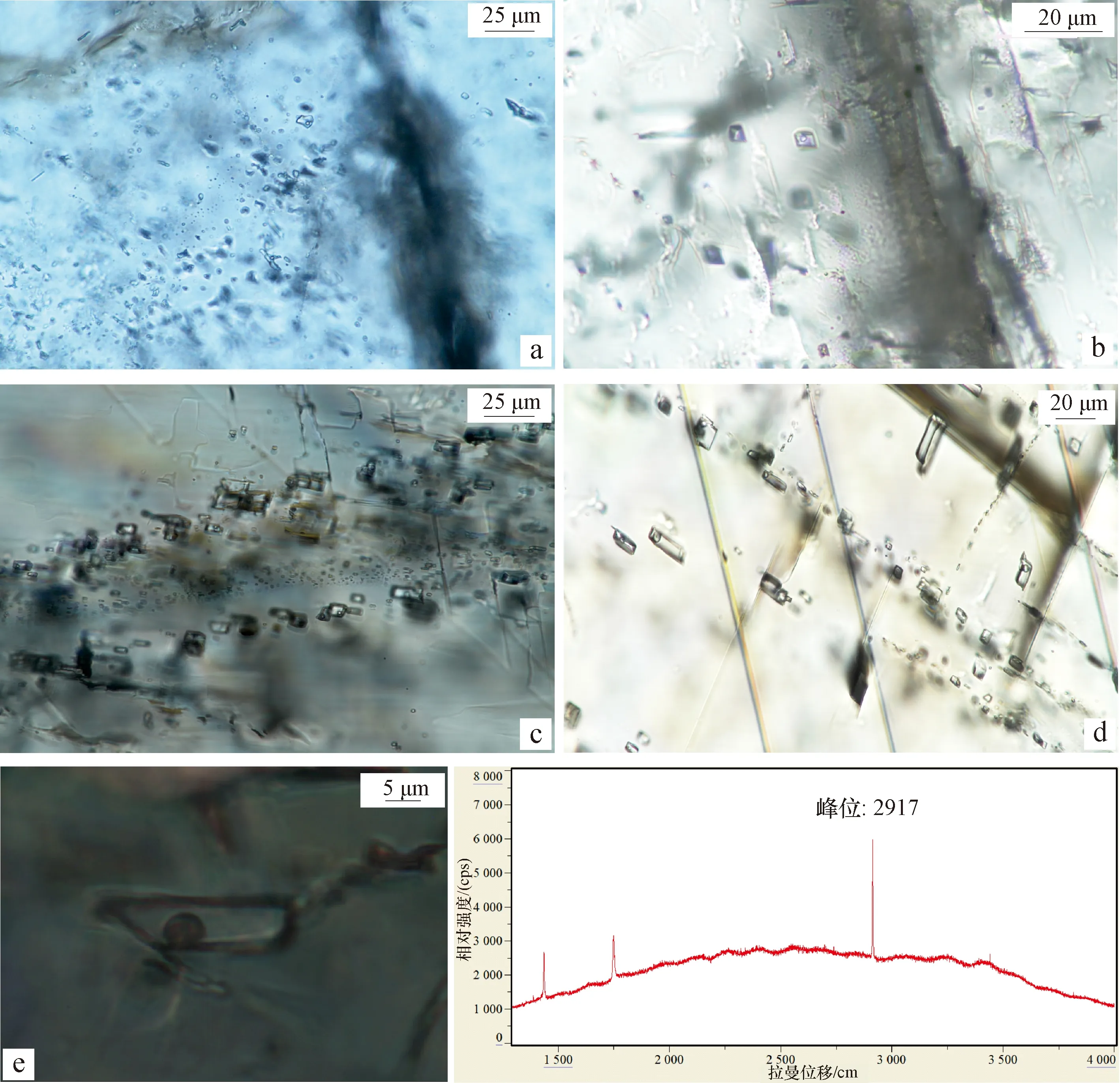

镜下观察发现,研究区不同构造区储层内石英、方解石充填物含量具有明显的差异,且具有一定的分布规律性。具体而言,推覆带以矿山梁为例,储层孔洞内充填大量石英及伴生沥青(图3),但极少见到方解石胶结物,这似乎暗示早期古油藏的存在,孔洞以充填原油为特征,且地下流体长期呈酸性环境,因而以石英的大量沉淀为特征。相比而言,冲断前锋带的双鱼石地区石英胶结物欠发育,以发育方解石胶结物为主(图4b,c),沥青往往与石英相伴生且同样欠发育(图4a)。而前缘隆起带的九龙山地区与双鱼石地区类似,以发育方解石胶结物为特征(图4d),几乎未见石英,储层沥青十分少见。

整体而言,从推覆带-冲断前锋带-前缘隆起带,储层中沥青与石英含量逐渐递减,而方解石含量逐渐增加,这似乎暗示了冲断前锋带和前缘隆起带的油气充注流体环境与造山带大不相同,沥青与石英的欠发育可能暗示了原油的充注十分有限,且整体处于一种碱性环境中从而导致大量方解石的胶结沉淀[40]。

2.2 包裹体岩相学特征

石英与方解石中观测到的包裹体主要为气液两相包裹体,气液比在10%左右,部分5%(图5a—d)。通过激光拉曼分析,发现包裹体成分以盐水为主,也有不少气态烃类,成分均为甲烷,以干气为特征(图5E)。此外,有意义的是,这些包裹体几乎未发现荧光显示。为查明包裹体无荧光的原因,对造山带矿2井栖霞组固体沥青通过激光拉曼法进行了反射率测试,得到平均沥青反射率(Rba)为1.45%,根据公式Ro=0.938Rb+0.314 5[41]换算得到的固体沥青等效镜质体反射率(Ro)值为1.67%,反映了沥青较高的成熟度以及高温热演化特征。可以推断,相比于埋深达到3 000 m的矿山梁,冲断前锋带双鱼石与前缘隆起带九龙山栖霞组埋深均超过5 000 m,则经历了更高的热演化程度。因此,包裹体内未见荧光显示可能与烃类的高成熟度以及高温热演化有关,也有可能与原油充注有限有关。

图4 双鱼石九龙山栖霞组储层充填物特征Fig.4 Reservoir fillings of the Qixia Formation in Shuangyushi and Jiulongshan areasa.孔洞充填石英及少量沥青,充填于鞍形白云石之后,双探9井,埋深7 751.87 m;b.孔洞充填方解石,充填于鞍形白云石之后,双探9井,埋深7 702.14 m;c.孔洞充填方解石,双探2井,埋深5 743.70 m;d.孔洞充填方解石,龙17井,埋深5 859.83 m

图5 川西北栖霞组石英与方解石包裹体特征Fig.5 Fluid inclusions within quartz and calcite cements in the Qixia Formation,Northwestern Sichuan Basina.石英当中发育大量气液两相包裹体,矿2井,埋深2 405.80 m;b、c、d.方解石中发育大量气液两相包裹体,依次为龙17井(5 859.83 m),双探9井(7 727.25 m),双探12井(7 065.63 m);e.方解石气液两相包裹体,激光拉曼光谱显示气体为甲烷,双探9井,埋深7 702.14 m

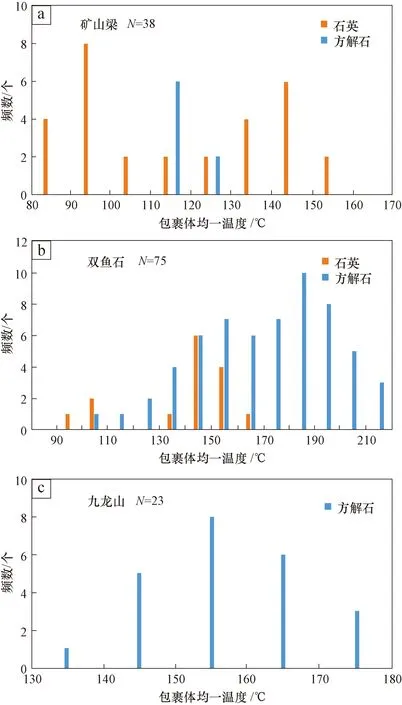

2.3 包裹体均一温度

共测试获得栖霞组包裹体均一化温度152个。具体而言,矿山梁测试包裹体38个,均来自矿2井,其中30个赋存于石英中,8个赋存在方解石中,所测试的均一温度分布所图6a所示。可见这些流体包裹体的均一温度整体存在2个主要“峰温”,对应2个温度范围,分别是140~160 ℃和180~200 ℃。其中,石英包裹体均一温度 “峰温”为140~160 ℃温度区间,而方解石包裹体均一温度 “峰温”为180~200 ℃温度区间。比较发现,方解石包裹体均一温度“峰温”位于石英包裹体均一温度两个“峰温”之间。

双鱼石测试包裹体75个,来自埋深相近的双探3、双探9以及双探12井,其中15个赋存于石英中,其余65个均为方解石包裹体,所测试的均一温度分布所图6b所示。可见这些流体包裹体的均一温度也整体存在3个主要“峰温”,对应3个温度范围,分别是140~160 ℃、190~200 ℃以及220~260 ℃。其中,石英包裹体均一温度仅存在单一的“峰温”140~160 ℃,而方解石包裹体均一温度则存在3个“峰温”,分别对应140~160 ℃、190~200 ℃与220~260 ℃三个温度区间,且以190~200 ℃为主峰温。比较发现,石英包裹体均一温度相对于方解石包裹体均一温度明显偏低,这与矿山梁构造所记录的情况不同。

九龙山所有23个包裹体均赋存于方解石中,均来自龙17井,所测试的均一温度分布所图6c,可见均一温度分布在130~180 ℃温度范围内,仅存在一个“峰温”150~160 ℃。

3 天然气成藏演化过程

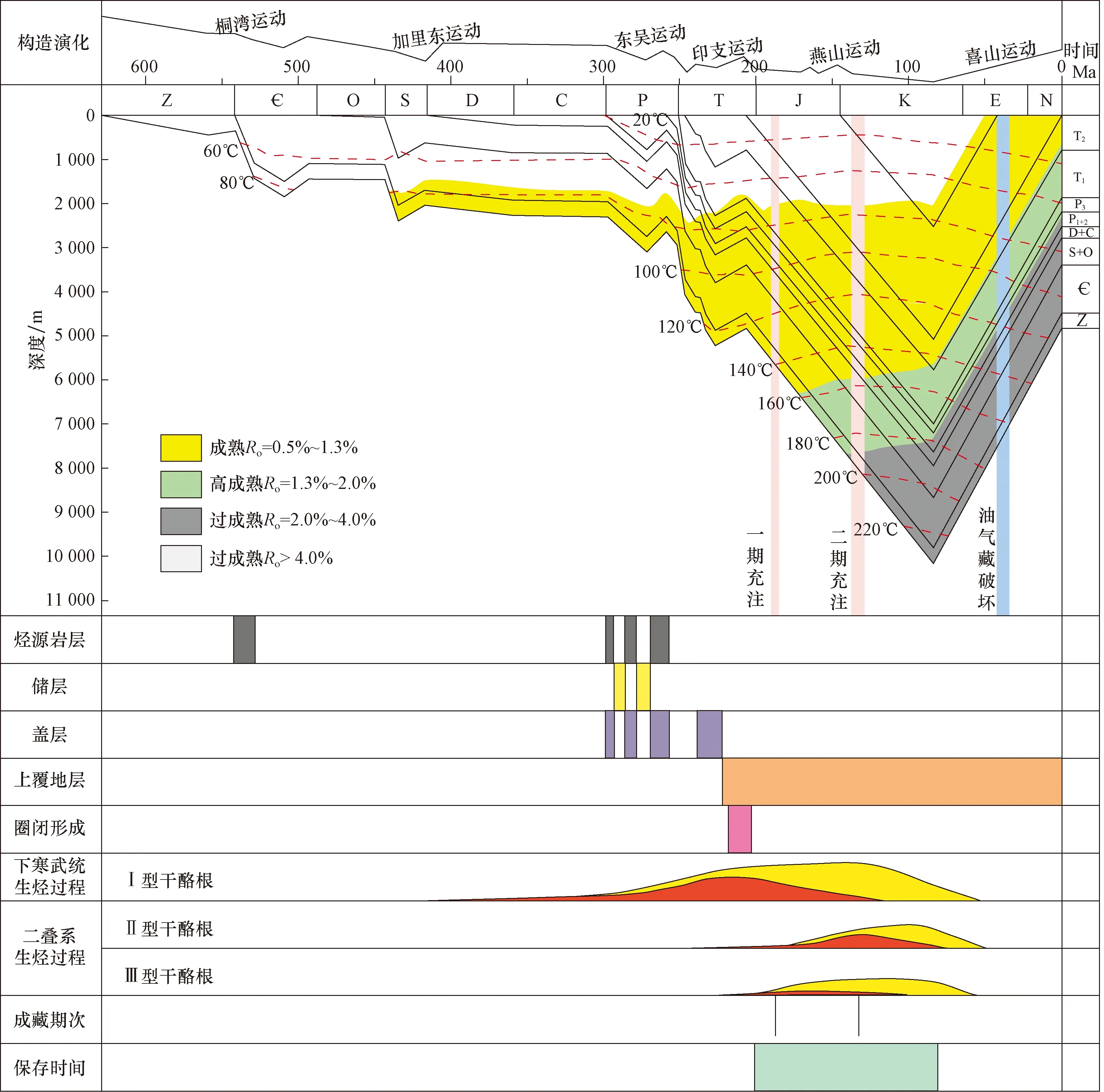

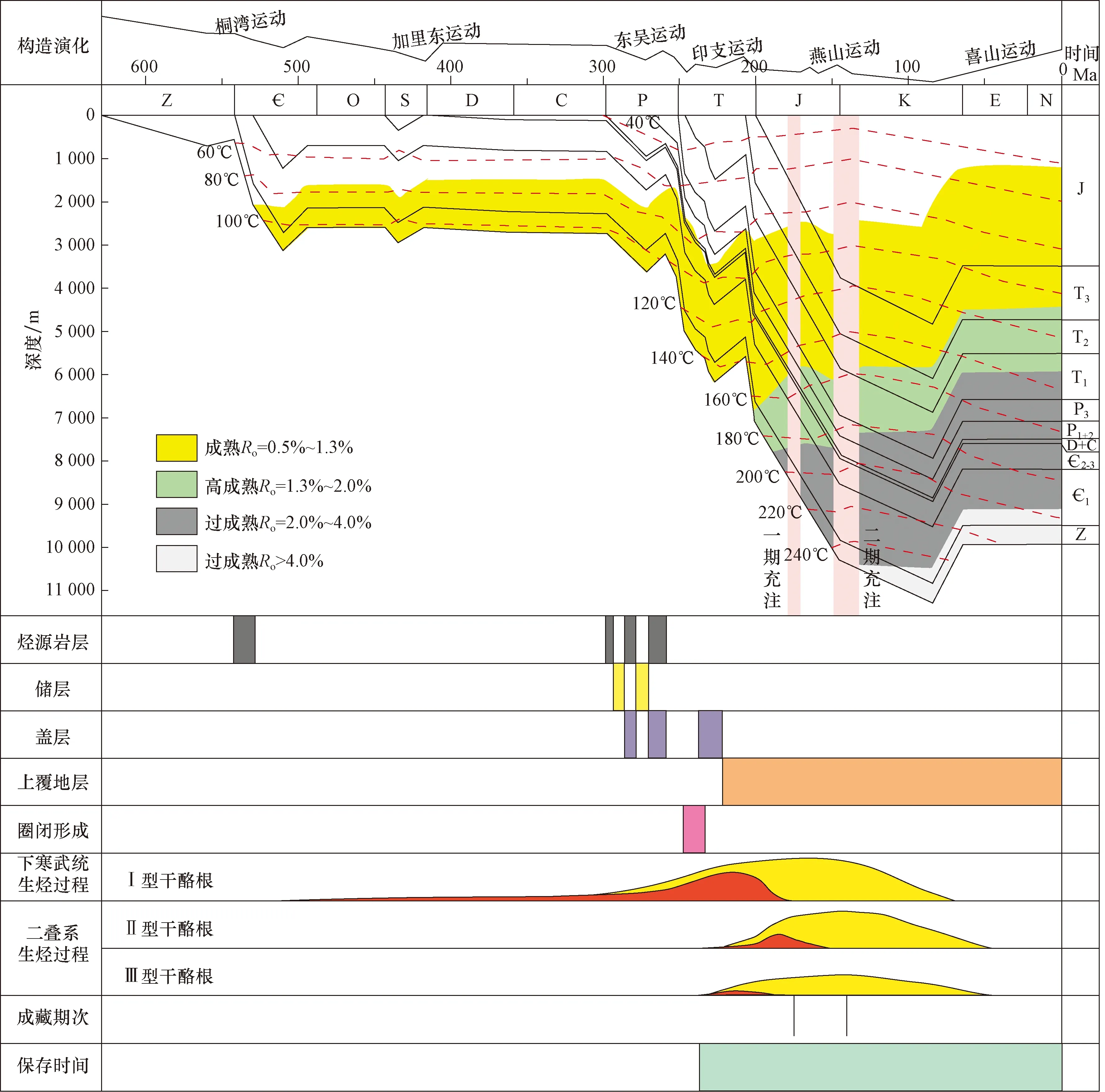

在上述包裹体地球化学特征研究的基础上,结合地层埋藏-热演化史模拟结果(图7,图8,图9),综合分析了川西北研究区不同构造区的油气成藏期次与演化,并分析了成藏机制。

3.1 矿山梁

将矿山梁石英包裹体均一温度的2个“峰温”投影到埋藏史-热史图中,发现大致可以和印支晚期(J1)与燕山晚期(K1)栖霞组埋深形成较好的对应关系,反映了2期埋藏增温引起的生烃与流体活动(图7)。这2段“峰温”并非连续分布,进一步分析发现,这2期“峰温”与下寒武统、二叠系烃源岩生烃高峰相对应,从而可以判断这两期“峰温”反映了两期油气充注过程。另外,方解石包裹体均一温度“峰温”既可以对应于中生代的燕山期,也可以对应于新生代的喜马拉雅期,考虑到中生代栖霞组原油大量充注,酸性环境下方解石难以沉淀,因此储层内有限的方解石胶结物极有可能是喜山期油气藏抬升破坏过程中储集层流体释放后形成的,其形成时间晚于石英中的包裹体,且这也与矿山梁中栖霞组含气性差特征相符[42]。综上,矿山梁地区栖霞组成藏过程存在2个油气成藏期和1个油气藏破坏期。

图6 川西北栖霞组包裹体均一温度分布Fig.6 The distribution of homogenization temperatures of fluid inclusions in the Qixia Formation,Northwestern Sichuan Basina.矿山梁,b.双鱼石,c.九龙山

进一步结合矿山梁、河湾场栖霞组以油型气为主的特征[43],推断冲断带主体由于处于龙门山推覆带,构造十分活跃,深大断裂极其发育,且以Ⅰ型干酪根为特征的下伏下寒武统烃源岩在研究区厚达700余米,产生巨量的油气(主要为原油)并沿断裂进入储层,此时圈闭刚刚形成于晚三叠世[44],从而形成大规模古油藏。在埋藏环境下有机酸溶蚀及自生石英沉淀[45]:2KAlSi3O8(钾长石)+2H++H2O→AlSiO5(OH)4(高岭石)+4SiO2+2K+。已有研究表明,下寒武统烃源岩中普遍含有一定量的钾长石、斜长石及黏土矿物[46],在酸性条件下很容易发生长石及黏土矿物溶蚀作用,并形成SiO2沉淀,因此当充足的含SiO2酸性流体进入储集层时即发生大规模石英的沉淀。虽然早白垩世中二叠统烃源岩开始生烃并充注,但其贡献远远不及下寒武统烃源岩的供烃贡献。第2期油气充注到了晚白垩世,中二叠统埋深达到史上最大,此时Ro可达2.0%,原油已大量裂解形成天然气,而重质组分则随缩聚作用演变为沥青质。新生代的喜山运动导致龙门山强烈的推覆抬升活动,抬升幅度可达到近5 000 m,引起深大断裂开启以及圈闭的破坏,油气藏遭到破坏,压力释放地层水以及淡水充注,地下酸碱环境发生改变,进而有利于晚期方解石的形成。

图7 矿山梁地区地层埋藏生烃史及油气成藏演化图(矿2井)Fig.7 The diagram showing the hydrocarbon generation history under burial and the process of hydrocarbon accumulation and evolution in Kuangshanliang area (Well Kuang 2)

3.2 双鱼石

将双鱼石包裹体均一温度的2个“峰温”投影到埋藏史-热史图中,发现大致可以和燕山早期(J2)以及燕山晚期(J3—K1)栖霞组埋深形成较好的对应关 系,反映了2期埋藏增温引起的生烃与流体活动(图8)。这2段“峰温”并非连续分布,进一步分析发现,这两期“峰温”与下寒武统、二叠系烃源岩生烃高峰相对应,反映了两期油气充注过程。

进一步结合双鱼石中二叠统以混合气为特征[28-29],推断双鱼石冲断前锋带栖霞组位于原地构造带,由于构造活动相对较弱,深大断裂欠发育,中侏罗世仅有限的来自下伏烃源岩油气经断裂进入储层,导致石英包裹体“峰温”主要出现于该阶段,且石英胶结沉淀过程与矿山梁类似。不同的是,该区域石英及伴生沥青整体欠发育,仅局部可见,暗示原油充注有限。与此同时,在快速沉降背景下,有限原油发生热裂解产气,且二叠系Ⅱ型干酪根(栖霞与茅口组)以及Ⅲ型干酪根(梁山组)直接生气并近源充注,从而导致该温度段的方解石包裹体显示频率也相对较高。

图8 双鱼石地区地层埋藏生烃史及油气成藏演化图(双探3井)Fig.8 The diagram showing the hydrocarbon generation history under burial and the process of hydrocarbon accumulation and evolution in Shuangyushi area (Well Shuantan 3)

第2期充注发生于晚侏罗至早白垩世,此时油气基本进入干气阶段,方解石包裹体均一温度普遍达到200 ℃,且该温度段显示频率最高,表明此时原油已经大量裂解,早期酸性环境已演变为碱性环境从而导致石英沉淀欠发育而方解石大量沉淀。新生代的喜马拉雅期,挤压以及抬升影响相对有限,地表剥蚀厚度1 350 m明显小于矿山梁地区,加之深大断裂欠发育,因而并未有明显的油气散失迹象,而以稳定保持为特征。

3.3 九龙山

将九龙山包裹体均一温度的1个“峰温”投影到埋藏史-热史图中,发现大致可以和燕山晚期(K1)栖霞组埋深形成较好的对应关系,反映了该期埋藏增温引起的生烃与流体活动(图9)。与此同时,这期“峰温”与中二叠统烃源岩生烃高峰相对应,反映了一期油气充注过程,即仅存在1个油气成藏期。

进一步结合九龙山中二叠统以煤型气为特征[28],推断前缘隆起带由于远离推覆造山带,挤压应力弱且作用时间相对更晚。一方面,该区域几乎不发育深层断裂,下寒武统烃源岩早期生成的原油由于缺乏通道而无法向上运移,因此这也是该区域储层沥青以及石英几乎不发育的主要原因;另一方面,九龙山构造圈闭在晚侏罗世才形成[39],而下寒武统与二叠系烃源岩分别于三叠纪与早侏罗世达到生油高峰,由于缺乏有效的圈闭,早期油气可能无法有效聚集,因此,该区域仅发育1期与中二叠统生气高峰相对应的油气充注,这也导致天然气以Ⅱ型干酪根以及Ⅲ型干酪根生成的煤型气为主。随后的新生代喜山期,由于挤压及构造抬升影响相对较弱,地表剥蚀厚度仅1200 m,加之缺乏区域深层断裂,因而同样未有明显的油气散失迹象,以稳定保持为特征。

图9 九龙山地区埋藏生烃史及油气成藏演化图(龙17井)Fig.9 The diagram showing the hydrocarbon generation history under burial and the process of hydrocarbon accumulation and evolution in Jiulongshan area (Well Long 17)

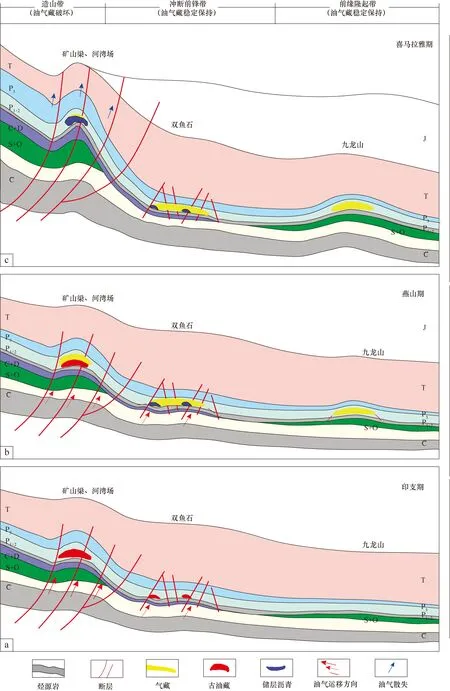

3.4 不同构造区差异成藏演化过程

综合上述,可以通过对比川西北不同构造区栖霞组的成岩-成藏特征差异,结合成藏期次和时间,总结不同构造分区差异成藏演化过程,归纳成藏规律。如图10,推覆冲断带由于强烈的挤压活动以发育深大逆冲断层为特征,从而沟通下伏下寒武统烃源岩,有利于原油的充注并形成古油藏,时间在印支晚期(J1)。后燕山晚期(K1)的二叠系油气充注有限。喜山期至今龙门山持续的构造活动造成大型逆冲断裂的开启和圈闭的破坏,不利于油气藏的保存。

冲断前锋带处于凹陷区的原地构造带,挤压应力相对较弱,以发育层内原地叠瓦逆冲断层为特征,大型断裂系统欠发育,因此深层寒武系烃源岩生成的油气充注有限,时间在印支晚期(J2)。后在燕山早期(J3—K1),二叠系油气大量充注。稳定的构造环境有利于油气藏的长期稳定保持。

图10 川西北冲断带-盆地系统差异成藏演化示意图Fig.10 The schematic diagram of differential hydrocarbon accumulation in the fold-thrust belt-basin system,Northwestern Sichuan Basin

前缘隆起带受挤压应力影响最小,几乎不发育逆冲断层,以形成穹窿背斜构造圈闭为特征,因此深层烃源岩由于缺乏纵向通道无法供烃,以中二叠统自生自储为特征,时间在燕山晚期(K1)。后至喜马拉雅期,与前锋带类似,稳定的构造环境同样有利于油气藏的稳定保持。可见,由推覆冲断带—冲断前锋带—前缘隆起带构造活动强度逐渐减弱,这可能是造成不同构造区差异成岩-成藏的关键因素,即稳定保持是研究区天然气规模成藏的主要原因。

4 勘探意义

据此,川西北冲断前锋带双鱼石及其向南延伸区域与前缘隆起带九龙山是下一步栖霞组勘探的重点区域。具体而言,剑阁至江油一线推覆体下盘的原地构造区均是下一步的有利勘探区,即在目前双鱼石构勘探热点区域基础上,还可进一步向南延展。但在向盆地外的造山带一侧,则需谨慎,尤其油气保存条件需要重点关注。另外,远离造山带的九龙山地区,目前二叠系的勘探主要针对中二叠统茅口组,并获得多口工业气流井,而栖霞组的勘探尚未有实质的进展,主要原因是由于有限钻井岩心发现储层质量似乎有限,不及双鱼石、矿山梁地区[47]。结合本次研究,发现九龙山靠近二叠纪海槽区域(图1a),烃源岩厚度大且供烃效率高强度大,加之远离造山带,构造圈闭保存条件好,虽然储层质量一般,但依然是潜在的有利勘探区域。此外,针对全盆地而言,中下二叠统可能普遍发育类似海槽地貌,建议重视与较深水台洼、台槽毗邻的类似缓坡或台缘带等发育区的地质研究与勘探,这些将是优质烃源岩与储层的有利叠合区带。

此外,根据本次工作研究认识,川西北研究区的栖霞组是一个典型的冲断带-盆地系统不同构造区差异成藏实例,可供全球同类地质背景实例参考。因此,建议加强全球范围内盆山结合部凹陷区的深层—超深层油气勘探工作。传统观点认为,前陆前渊凹陷区构造变形弱,圈闭不发育,成藏条件较差,难以形成规模性油气藏[4]。虽然目前全球盆山结合部凹陷区勘探获得一些突破,但主要以浅层(<4 000 m)油气勘探为主[10-12],鲜有深层—超深层(>6 000 m)勘探的报道。因此,双鱼石栖霞组大气藏的发现为该领域的深层油气勘探提供了实例,为全球其他盆山结合带凹陷区的深层-超深层油气成藏研究和勘探部署提供借鉴与参考。

5 结论

1) 川西北龙门山冲断带-盆地系统不同构造区中二叠统栖霞组储层成岩充填物特征差异明显,表现为从推覆带—冲断前锋带—前缘隆起带,储层中沥青与石英含量逐渐递减,而方解石含量逐渐增加,反映冲断前锋带和前缘隆起带的油气充注流体环境与造山带大不相同,沥青与石英的欠发育可能暗示了原油的充注十分有限,且整体处于一种碱性环境中从而导致大量方解石的胶结沉淀。

2) 矿山梁油气藏经历了与下寒武统及中下二叠统烃源岩生烃高峰相对应的两期油气充注以及因喜马拉雅期构造抬升导致的一期油气藏破坏;双鱼石油气藏经历了与下寒武统及中下二叠统烃源岩生烃高峰相对应的两期油气充注,且以中下二叠统天然气充注为主;九龙山油气藏仅经历了一期与中下二叠统烃源岩生烃高峰相对应的油气充注。

3) 川西北不同构造区成岩-成藏差异明显,主要与不同构造区差异构造活动强度有关,稳定保持是天然气规模成藏的主要原因,盆山结合部凹陷区的深层-超深层油气勘探工作值得关注。

致谢:工作得到中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院,特别是油气田地质研究所和区域地质研究所诸多专家的指导与帮助,诚致谢忱。