画家笔下的阿什杜德与伦敦瘟疫

2020-04-27梦隐

庚子大疫,新冠病毒重创人类社会。一位署名丹尼尔的作者在疫情尚未大规模蔓延的时候推出了一篇美文[1],透过世界名画介绍人类历史上最严重的八次大瘟疫,融知识、艺术和历史于一体,图文并茂,堪称应时应景的佳作。美中不足的是,该文称法国画家尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin,1594—1665)的《阿什杜德的瘟疫》,“真实描述了公元2世纪中叶,古罗马安东尼大帝执政时期,突然爆发的‘安东尼瘟疫”,犯了张冠李戴的错误。

所谓“安东尼瘟疫”,爆发于公元165年,据说是由在叙利亚一带征战的士兵带到罗马的,不久就席卷整个帝国,连同高卢、日耳曼地区和其他海外行省都没能幸免。根据当时人的记载,高峰时罗马城每天有2000人死于瘟疫,数年内有上百万人死亡。在古代西方被称为“医圣”的盖伦(Galenus,129—约200)经历了这一劫难并留下宝贵的观察与诊治记录。由于疫情发生在罗马帝国的第16位皇帝安东尼(Marcus Aurelius Antoninus,121—180)在位期间,后人就将这次传染病大流行称为“安东尼瘟疫”。 至于此次疫病的性质, 后世学者有不同的推测,根据盖伦对病状的描述,天花的可能性最大。网上还见到有一种说法,称安东尼本人也死于这场疫病,但是没有任何书面记录支持此说。

阿什杜德(Ashdod,中文《圣经》译作亚实突)濒临地中海,现在是以色列第六大城市和第一大海港,古代曾为犹太人的仇敌非利士人的居住地。“阿什杜德的瘟疫”源自《圣经·旧约·撒母耳前书》[2],说的是非利士人将以色列人的约柜掳到阿什杜德,震怒之下的耶和华摧毁了非利士人的达贡(大衮)神庙,又降下瘟疫来惩罚他们,没有死的人也都生了脓疮,全城呼号,哀鸿遍野。惊恐万分的非利士人只好将约柜奉还,并用五只金老鼠和五个金疙瘩作为赔罪贡品。因为非利士人的五个部族分别居住在五个市镇,金疙瘩代表肿瘤,老鼠暗示瘟疫传播的媒介——当然这是后人的解释,《撒母耳记》的作者是否知道这一点值得怀疑。

普桑虽是法国人,一生却有超过一半时间在意大利度过。1629—1631年意大利爆发了一场可怕的鼠疫,维罗纳、米兰、威尼斯等城遭到重创,这就是丹尼尔文章中提到的“米兰大瘟疫”。当时普桑住在罗马,接受某个西西里商人的订单绘制了这幅《阿什杜德的瘟疫》(The Plague at Ashdod)。研究者发现,画家对鼠疫灾难的描绘相当准确,这恐怕得益于他能够就地获得有关疫情的最新资讯。此画又名《达贡神庙中的约柜奇迹》(The Miracle of the Ark in the Temple of Dagon),取材于《旧约》中的《撒母耳记》,与“安东尼瘟疫”毫无关系。

封二图1就是普桑的《阿什杜德的瘟疫》,画面左侧可见达贡神庙,折断的廊柱和残缺的石像表明它已遭到破坏,前端则露出赭红色的约柜。一位身着白袍的人可能是当地的祭司,正向一群惊慌失措的非利士人讲述着可怕的经过。瘟疫带来的恐怖由画面前端的几个人物得到集中表现:正中间的那个女子上身裸露,青灰色的皮肤显示她已死亡; 她左边的幼童也已死去,右边的婴儿还想吸食母亲的乳汁。俯身向下的男子企图抱走孩子,这一造型非常关键,需要我们多费点笔墨来解释。

在基督教的造型艺术中,圣母和圣婴通常是一个不可分割的整体,画面中的男子要把嗷嗷待哺的婴儿从母亲胸前拉开,表面看来是一桩残忍的举动; 但是细观他那前屈的身姿和伸向孩子的左手,观众不难读出大慈大悲的情怀。这一充满张力的形象无疑是此画的最大看点。另一方面,现代防疫专家会对他的举动给予很高评价,把饥饿的婴儿从其死去母亲的乳房上拉开,这样或许能使孩子免遭带病毒乳汁的感染。他那捂着口鼻的左手更透露了画家对在地疫情的了解与有关知识: 死者与垂死病人身体发出的恶臭使人难以容忍,或者当时已经有人意识到病毒会通过呼吸传染。

这个人物的两边也各有一名男子,右侧的那位同样用手捂着口鼻,左侧的那位惊恐地望着跌落在地的神庙柱础,他们身边都有死者和濒临死亡的人,有人肤色也已发青。神庙对面的台阶上,可见两个人抬着一具尸体。远端建筑旁的广场和街巷里,也可看到躺着或死去的人。细看画面中间的空地,几只老鼠正在爬窜,另一只肥大的老鼠趴在画面前端神庙的浮雕前。

封二图2是另一幅类似题材的作品,出自佛拉芒画家彼得·范海伦(Peter van Halen,1612—1687),名为《阿什杜德城非利士人的瘟疫》(The Plague of the Philistines at Ashdod),完成时间是1661年。此画同样为丹尼尔的文章所用,并且置于全文之首,但是没有提供中文画名。范海伦多半见过普桑的画,对比之下,可以发现两幅画的构图几乎雷同: 左侧是达贡神庙与被非利士人抢来的约柜,右侧是一个带柱廊的建筑,同样有两个人抬着一具尸体; 最相似的是画面前端的中心人物: 掩鼻俯身的男子,死去的母亲和趴在她胸前的婴儿。

封三的三幅图(图3—5)都是关于1665—1666年伦敦大瘟疫的,丹尼尔的文章也都用过。科学史上与此事件最密切相关的故事就是牛顿创造的奇迹:受到疫情影响剑桥大学被迫关门,刚读完本科的牛顿回到家乡伍尔索普,避疫期间完成了微积分、光的解析以及万有引力定律三大贡献。牛頓在乡下老家的日常饮食起居是怎样的,似乎没有多少可靠的信息; 可以肯定的是,假如他仍然待在距离伦敦不远的剑桥学院里,科学史上的奇迹就不会发生在1666年。

现在知道,伦敦大瘟疫是类似中世纪晚期流行的黑死病那样的淋巴腺鼠疫,虽然没有黑死病流行的时间长,仍然导致近10万人丧生。疫情高峰期伦敦地区每周死亡人数达到7000多,估计死亡总数超过当时伦敦人口的1/5。由于对疫情的原因缺乏了解,民间充满谣言并出现一些奇怪的现象: 例如有人归罪于犹太人,于是有些地方出现排犹倾向; 有人说女巫化身为猫在捉弄人类,对猫的无情扑杀导致老鼠更快繁殖; 有人说全民喷云吐雾可以抵御疫病,于是鼓励市民无论男女老幼都吸食烟草。伦敦市政当局与周边乡镇也采取了一些还算靠谱的应对措施,包括紧急聘用瘟疫医生,有组织地搬运和处理尸体,在街头点燃大火并焚烧具有强烈刺激气味的药草等等。

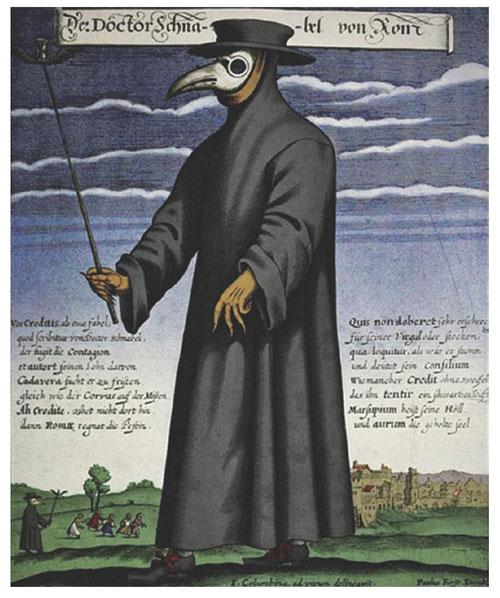

图3是现在悬挂在伦敦市政厅画廊里的一幅画《大瘟疫中抢救病童》(Rescued from the Plague),出自英国19世纪画家托珀姆(Frank Topham,1808—1877)。画风带有那个时代推崇的英国新古典主义风格,悲惨的疫情竟然也染上唯美色彩。与此形成对照,图4的那幅版画显得更加真实。图5则是一幅当代作品,作者是一个叫格里尔(Rita Norah Greer,1942—?)的装帧画师,他的作品很受历史学家的青睐,最有名的是胡克(Robert Hooke,1635—1703)画像——顺便说,胡克经历了伦敦大瘟疫,并且在疫情臻于高峰时才外出避难了半年,他还参与了1666年伦敦大火(有人认为是疫情终结的关键)后城市重建的规划。格里尔的《1665年大瘟疫》(The Great Plague 1665)重构了当时的恐怖景象: 日落后时分,一辆收集死尸的马车缓缓驶过街头前往墓地,人们打着火把点燃烟火,有人还戴着口罩;画面前端的一位黑衣妇女抱着死去的婴儿哭泣,一位貌似贵族的红衣人用手帕捂着口鼻,在他们中间的那位穿着鸟头服装的人就是瘟疫医生。

瘟疫医生是中世纪晚期黑死病大流行时的产物,著名的瑞士名医帕拉塞尔苏斯(Paracelsus,1493—1541)就当过瘟疫医生。鸟头装束是17世纪法国名医德洛姆(Charles de Lorme,1584—1678)的发明,最早出现在巴黎,随后传到整个欧洲,17、18世纪欧洲的医学书中, 经常出现鸟头人的图像。从某种程度上讲,这套服装还是具有一定防疫作用的: 长袍由多层厚实的布料制成,外面还涂着蜡,头具的眼睛部位装着透明的玻璃,鸟喙状凸起内填有樟脑、丁香等能够散发芳香气味的药物。本期封面就是一位身穿工作服的瘟疫医生形象,来自一本18世纪初的德文医书,画上文字则显示那是1656年罗马的一位瘟疫医生。

(梦隐 撰文)

考资料

[1]丹尼尔. 看世界名画了解人类史上八大最严重的瘟疫[Z]. 名校研修联盟, 2020-02-08.

[2]圣经·旧约·撒母耳记(上)[Z].中国基督教协会, 2003.

图1. 普桑《阿什杜德城的瘟疫》 (1630—1631) 现藏卢浮宫

图2. 彼得·范海伦《阿什杜德城非利士人的瘟疫》 (1661) ?惠康基金會

图3. 托珀姆《1665年伦敦瘟疫中抢救病童》 (1898) 现藏伦敦市政厅画廊

图4. 佚名版画《伦敦大疫时的街景》 出处不详

图5. 格里尔《1665年大瘟疫》 收藏处不详