微信管理对抑郁症患者自知力和生存质量的效果评价

2020-04-27谢红芬徐文悦徐汝静胡启梅

沈 蕾,谢红芬,徐文悦,徐汝静,胡启梅*

(镇江市精神卫生中心,江苏 镇江 212005)

抑郁症是一类病程漫长,易反复的慢性疾病,患者出院回到家庭、社区环境中,往往对疾病治疗、护理及院外康复缺乏正确的认识并存在错误的信念[1];随着信息技术发展,以微信形式的慢性病康复在有效开展。微信具有操作简便、实时交流等特点,其作为一种新兴的媒体交流工具,能将健康的保健观念渗透到日常人际交流之中,社会群体通过定制化的持续健康宣教来掌握保健知识[2-3]。研究表明,出院后的延续服务目标能够通过微信平台来实现[4]。本研究选取某市精神卫生中心2016年1月—12月102例出院抑郁症患者,对这些出院抑郁症患者进行6个月的微信管理,通过微信这个载体,进行多种形式交流,改善患者的自知力治疗态度,提高生存质量。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取某市精神卫生中心2016年1月—12月102例出院抑郁症患者。入组标准:①符合国际疾病分类第10 版(I C D-10)抑郁症诊断标准;②汉密尔顿抑郁量表(24项,HAMD)评分≤8分;③沟通交流无障碍;④具有智能手机并知晓微信操作方法;⑤参与研究的内容患者或家属均知情,并同意参加。排除标准:①年龄≥55周岁或<18周岁;②既往有精神分裂症、双相障碍、精神活性物质滥用等病史和脑器质性疾病史。按随机数字表分为研究组51例,对照组51例。研究组男性23例,女性28例,年龄19~53(36.76±7.29)岁,病程0.9~9.8(3.92±1.37)年。对照组男性27例,女性24例,年龄21~54(37.36±8.19)岁,病程0.8~9.6(3.76±1.25)年。两组对比对照组在其他方面如年龄、病程等方面差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法

1.2.1 微信管理团队组建:组建微信团队共4人,包括1名副主任职称的临床心理科医生,1名经中华护理学会培训合格精神专科护士,2名临床心理科主管护师;其中这两位主管护师是负责每日推送信息的“群主”。微信群群名为“阳光闲聊”群,群管理员须由精神科医生、中华护理学会培训合格精神专科护士对其进行为相关培训,培训课程时间在1周内,合格后方可上岗。培训内容包括抑郁症相关知识、正念治疗、心理治疗、CBT认知行为疗法以及微信基本功能、使用方法等。

1.2.2 实施微信管理:(1)在微信管理员的指导下,患者在出院前1~2天微信加入“阳光闲聊”群,并纳入抑郁症患者出院流程中,由管理员确认是患者本人的微信。(2)患者纳入群后,管理员建立标准患者档案,患者档案为固定表格,打“*”为必填项,包括姓名、年龄、联系方法、地址、病情、服药情况等详细记录,管理员在入组时通过个人面谈形式评估;制定患者出院后的微信干预计划,拟定今后微信推送的内容侧重。(3)微信管理具体内容:信息推送①每周一9:00~10:00以文字形式提供疾病宣教材料。②每周二9:00~10:00推送分享经典励志的“心灵鸡汤”,以及抑郁症康复的相关微信链接;③每周三14:00~15:00通过小视频形式播放范康复训练的操作流程;④每周四14:00~14:30开展微信游戏;⑤每周五9:30~10:30以健康宣教的小视频形式提供定制化的指导,关注日常生活技能、就业技能、文化体育活动和社交技能的训练等康复;⑥每天15:00~16:00定时登录“阳光闲聊”的微信群聊,通过在线咨询互动交流对患者提出的问题进行解答并有针对性地对患者下一步需求进行安排;发送专家门诊、节假日就诊信息,提醒患者按时复诊。⑦每月召开一次例会,各成员汇报微信平台管理中存在的问题,针对问题进行小组成员头脑风暴,制定整改措施。微信内容每周发送一次,而后周而复始、循环发送,总干预管理时间为6个月。如若发现纳入管理的成员有2周以上不回复或群聊互动较少的患者,管理员主动与其联系,了解个人情况,使其如期接受微信延续管理;

1.2.3 对照组给予常规的随访指导,由微信管理团队成员负责,每月接受2次电话随访。

1.3 评价方法

由中华护理学会培训合格精神专科护士于入组时、入组6个月末通过问卷星将世界卫生组织生存质量测定量表(WHO Quality of Life-Abbreviated Version,WHOQOLBREF)、自知力与治疗态度问卷(Insight And Treatment Attitude Questionnaire,ITAQ)进行量表调查评定,各量表条目设定为“必填”。填写完成后立即提交,电脑下载收集整理资料。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0软件统计。P<0.05有统计学意义。

2 结 果

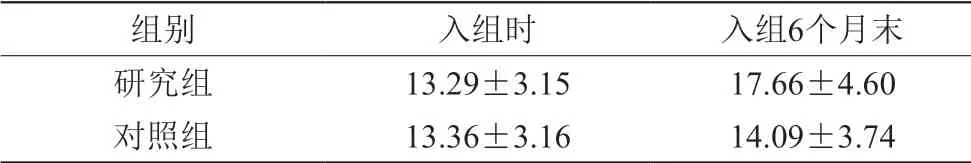

经过6个月微信管理后,研究组自知力与治疗态度评分优于入组时,差异有明显统计学意义(P<0.01)。见表1。经过6个月微信管理后,生存质量在生理领域、心理领域、社会领域评分优于入组时,差异有明显统计学意义(P<0.01)。见表2。

表1 两组患者微信随访前后ITAQ评分比较(分,±s)

表1 两组患者微信随访前后ITAQ评分比较(分,±s)

组别 入组时 入组6个月末研究组 13.29±3.15 17.66±4.60对照组 13.36±3.16 14.09±3.74

表2 两组患者微信随访前后WHOQOL-BREF评分比较(分,±s)

表2 两组患者微信随访前后WHOQOL-BREF评分比较(分,±s)

组别 时间 生理领域 心理领域 环境领域 社会领域研究组 入组时 11.96±3.04 11.44±2.15 12.27±1.52 11.91±2.58入组6个月末 14.03±1.22 13.23±1.96 12.69±1.67 12.02±2.51对照组 入组时 11.81±3.01 11.35±2.05 12.22±1.48 11.96±2.59入组6个月末 11.76±1.79 11.68±1.82 12.37±1.40 13.51±1.97

3 讨 论

3.1 微信随访能有效提高出院抑郁症患者的生存质量

本研究显示实施微信管理6个月末生存质量中生理领域、心理领域和社会领域评分明显高于入组时,优于对照组。表明抑郁症患者的生存质量能通过微信管理提高。抑郁症的康复指导相关内容通过微信平台推送,推送形式多样包括文字、短视频、美图,并配以正能量的心灵感悟,让患者掌握正向、积极的生活意义,使其主动融入社会;通过微信平台互动发现患者在各领域需要改善的问题及可利用的资源,帮助制定个性化的康复管理计划,并持续跟踪、监测问题改善情况,改善生活不良情绪,提高生活质量。在微信游戏环节,通过答题挑战“闯关”等趣味活动,让患者体验成功的喜悦与失败的沮丧,感受人生百态,鼓励患者合理地抒发情绪,有勇气面对自己遭遇的一切,增强战胜疾病的信心,提高生存质量。与刘静等[5]研究一致。

3.2 微信随访能有效改善出院抑郁症患者的自知力与治疗态度

本研究对自治力与治疗态度评分进行比较。纳入微信管理6个月末的患者,评分明显高于入组时,优于对照组。表明抑郁症患者自知力与治疗态度能通过微信管理提高。本研究中,患者大多缺乏抑郁症相关健康知识。纳入微信群聊组后,管理员不断地推送健康教育知识,特别是对病人角色淡化、生活比较懒散、治疗依从性差的患者给予反复强化的讲解,让他们知晓遇到问题后,主动反馈给管理员,由专业的医护团队给予最佳解决方法。在抑郁症知识“闯关”游戏中,患者现存的问题能及时发现,更加有利于明晰下一步的工作重点,及时分析、沟通、整改。在随访过程中,管理员针对自知力不足尤其是服药依从性差的患者通过视频、文字形式反复给予药物处置模式训练,使其了解药物的作用、副作用,正确地执行药物自我管理,在遇到困难或者不适时能主动与医护人员探讨,提高患者用药和医嘱的一致性,不折不扣地执行药物治疗方案,改善自知力,掌握疾病自我管理。

4 小 结

微信随访作为延续护理服务形式的一种,节约时间成本、人力成本,免去舟车劳顿,其作为出院抑郁症患者康复教育的主要随访模式之一,其对地域、时间都没有限制,同时也能与服务对象更直观、实时地进行线上互动,方便服务对象获取有用的信息。但微信随访对一些年龄较大不会使用智能手机的抑郁症患者、或相对落后偏远地区无线网络未覆盖区域抑郁症患者尚未涉及,而且本研究时间不长,患者生存质量和自知力与态度长期效果,此有待进一步探讨。