颈动脉斑块内新生血管危险因素筛查

2020-04-26郑叶祥石智锋郑志雄

郑叶祥 石智锋 郑志雄

【摘 要】目的:筛查颈动脉斑块内新生血管(NV)危险因素。方法:抽取性别及年龄匹配的颈动脉超声造影队列患者进行可能危险因素比较分析。结果:年龄及性别匹配的32例颈动脉低回声斑块患者,依据超声造影检测NV结果分NV组和无新生血管组(N-NV组),男性8例(50%)。两组BMI、高血压、糖尿病、血脂指标、吸烟史、尿酸(UA)、同型半胱氨酸(Hcy)、Lp-PLA2、C反应蛋白(CRP)等,及两组外周血细胞计数比较均无统计差异。两组收缩压最大值(SBPmax)、收缩压平均值(SBPmean)、舒张压最大值(DBPmax)、舒张压平均值(DBPmean)均有统计差异,P值分别为0.023、0.029、0.000及0.000。结论:本研究发现收缩压和舒张压控制水平和斑块内NV关系密切,对颈动脉低回声斑块患者应加强血压控制。

【关键词】斑块内新生血管;超声造影;危险因素

【中图分类号】R971+.3【文献标志码】A【文章编号】1005-0019(2020)07-204-02

中图分类号:R543.4

目前越发认识到不稳定斑块在心脑血管病发病机制中的重要作用。探讨不稳定斑块的形成和发展对心脑血管病防治意义重大。斑块内出现不成熟新生血管(Neovascularization,NV)是导致斑块不稳定发展的重要机制[1,2]。目前对斑块内NV生成的危险因素研究尚不足,故本研究抽取性别及年龄匹配的颈动脉超声造影队列患者进行危险因素比较分析,以期初步发现NV危险因素。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

前瞻性收集2016年6月至2018年6月来我院神经内科就诊患者,因颈动脉普通超声发现低回声斑块,并同意行颈动脉超声造影检查患者。匹配条件为性别相同及年龄相差<5岁。通过标准化表格法收集患者基线资料。患者行颅脑MRI、颈动脉彩超、CRP、Lp-pla2、Hcy及血生化等入院常规项检查。排除标准:既往脑血管病遗留后遗症(NIHSS评分大于7分),或NIHSS评分大于4分急性脑血管病患者;合并严重内外科疾病。研究对象均签署知情同意书。

1.2 实验方法

1.2.1 血管超声造影检查

具体步骤如下,制备SonoVue造影剂微气泡混悬液备用。选用15G注射针经肘静脉留置针快速注入造影剂悬液,观察造影剂增强斑块内毛细血管的回波信号以判断新生血管的强化和消退情况,连续观察3分钟以上。由有多年超声造影经验的医师在不了解病史的情况下完成检查。

1.2.2 每日血压监测

住院期间每日血压监测由神经内科专科护士完成,使用电子血压计监测血压(经水银血压计比对校准),至少7次,统一采取平卧位测量左上肢肱动脉血压,每日早、晚各测量2~3次取平均值,每次间隔1分钟。每次测量前都排空膀胱。

1.3 统计分析

采用SPSS 23.0统计软件进行数据分析,小样本计量资料以M(IQR)表示,组间比较采用非参数U秩和检验;计数资料采用x2检验。血压变异系数(BP-CV)=血压平均值的标准差除以平均血压乘以100%。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

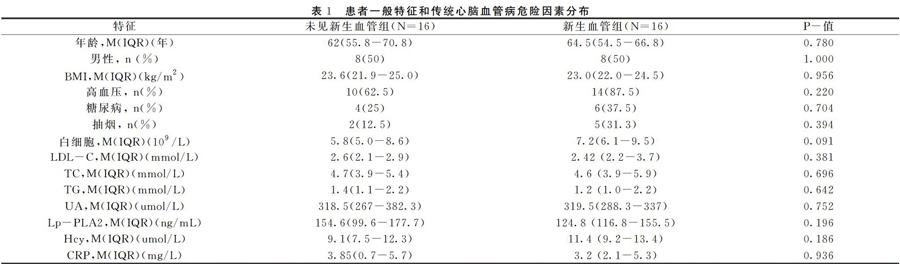

2.1 患者一般特征和传统心脑血管病危险因素分布

年龄及性别匹配的32例患者,来自于前瞻性颈动脉低回声斑块患者行超声造影检测观察队列。依据超声造影检测NV结果分NV组和无NV组(N-NV组),两组年龄分布无差异P=0.780,男性8例(50%)。两组在BMI、高血压病史、糖尿病病史、血脂指标、及吸烟等心脑血管病传统危险因素及新认识危险因素如尿酸(UA)、同型半胱氨酸(Hcy)、Lp-PLA2、C反应蛋白(CRP)等,在NV组和N-NV组均未见差异。比较两组外周血细胞计数均无统计差异(白细胞结果见表1,余项未列出)。

高血压=收缩压≥140 mm Hg和/或舒张压≥90 mmHg; 糖尿病=随机血浆血糖≥ 7.0 mmol/L 和/或餐后2小时血浆血糖 ≥11.1 mmol/L;IQR =四分位距离;M=中位数;Scr=血肌酐;UA=血尿酸;Lp-PLA2=脂蛋白相关磷脂酶A2;Hcy=血同型半胱氨酸;CRP=血C反应蛋白;LDL-C=血低密度脂蛋白;BMI=体重指数;TC=血胆固醇;TG=血甘油三酯。

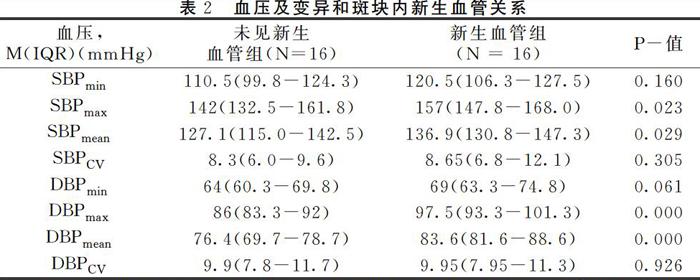

2.2 血压及血压变异和斑块内新生血管关系(表2) 连续监测7次或以上每日血压,并计算收缩压和舒张压的平均值及血压变异系数。通过组间比较,发SBPmax、SBPmean、DBPmax、DBPmean均有统计差异,P值分别为0.023、0.029、0.000及0.000。

SBPmin=收缩压最小值;SBPmax=收缩压最大值;SBPmean=收缩压平均值;SBPCV=收缩压变异值;DBPmin=舒张压最小值;DBPmax=舒张压最大值;DBPmean=舒张压平均值;DBPCV=舒张压变异值。M(IQR)意义同表1。

3 讨论

年齡及性别匹配的32例颈动脉低回声斑块患者,依据超声造影检测NV结果分NV组和N-NV组,男性8例(50%)。

BMI、高血压病史、糖尿病病史、血脂指标、及吸烟等均为心脑血管病传统危险因素,促进颈动脉斑块形成及发展[3],但本次观察未发现NV及N-NV组有统计差异,提示存在其它致病因素诱导NV发生。因此,本研究进一步观察颈动脉斑块可能的新危险因素,比较UA、Hcy、Lp-PLA2、CRP,两组仍未见差异。Emilio等[4]认为白细胞计数和颈动脉粥样斑块关系密切,故本研究也比较两组外周血细胞计数,虽然两组WBC计数无统计差异,但P值接近0.05,因此不能完全否认WBC与NV关系。高血压是缺血性卒中最重要危险因素,不稳定斑块是导致缺血性卒中核心机制,因此本研究详细研究血压及变异和NV关系,结果提示SBPmax、SBPmean、DBPmax、DBPmean和NV关系密切。

斑块内的缺氧因素一直被认为是促进斑块内新生血管形成最主要的机制之一。实验证明,在成熟动脉粥样硬化斑块深部存在着缺氧区域[5]。血管压力升高所致的血管壁内压力升高和(或)压力相关的平滑肌张力变化,可相应增加血管壁的耗氧量,影响底物应用及代谢率[5]。因此更高血压可能导致斑块部位氧耗增加促进斑块内新生血管形成。

本研究发现收缩压和舒张压控制水平和斑块内NV关系,对低回声斑块患者应加强血压控制。本结论来自小样本配对研究,需要前瞻性大样本研究验证。

参考文献

[1]Saba L, Saam T, Jger HR, et al. Imaging biomarkers of vulnerable carotid plaques for stroke risk prediction and their potential clinical implications[J]. Lancet Neurol, 2019 Jun;18(6):559-572.

[2]段婉莹 王拥军.颈动脉粥样硬化斑块与新生血管的相关性研究进展。中国卒中杂志. 2014,(5): 440-444.

[3]孙文晓,马艳,任勇,等.颈动脉粥样硬化危险因素的研究进展[J].内科, 2018,13(5):769-771,690.

[4]Gilabert R, Nunez I,et al.White blood cell count is associated with carotid and femoral atherosclerosis[J]. Atherosclerosis. 2012 Mar;221(1):275-81.

[5]董震,孙爱军,施海明. 动脉粥样硬化斑块滋养血管研究[J].国际心血管病杂志,2014, (4): 233-235,242.

基金项目:福建省自然科学基金(项目号:2016J01659)

作者简介:郑叶祥,硕士学位,主治医师,研究方向为脑血管病和神经免疫,

通讯作者:郑志雄,学士学位,神经科主任,主任医师,研究方向为脑血管病和癫痫