新生儿院内感染高危因素分析及防控对策*

2020-04-25周慧丽ZHOUHuili陈晓君CHENXiaojun陈青CHENQing

□ 周慧丽 ZHOU Hui-li 陈晓君 CHEN Xiao-jun 陈青 CHEN Qing

由于新生儿各器官功能尚未发育成熟、机体抵抗力较低,容易受到病原体的入侵而造成院内感染,其发生感染时临床表现不典型,早期不容易发现,会影响救治时机。一旦发生院内感染,其病情较重,甚至危及其生命[1]。新生儿住院病例是院内感染的易感人群,病房环境因素、患儿自身因素、各种有创检查、抗生素使用、医护人员因素等都可能导致新生儿院内感染[2],已成为儿科医护工作者所面临的一大难题。为此,有必要对新生儿院内感染的危险因素进行筛查,结合其院内感染特点及其高危因素,制定新生儿院内感染的防控对策,为降低新生儿院内感染率提供依据。本研究对我院新生儿科2016 年 — 2018 年收治的11180例新生儿住院病例进行回顾性调查,现将结果报道如下。

资料与方法

1.研究资料。选取2016 年1 月至2018 年12 月在台州医院新生儿科收治的11180 例新生儿病例作为研究对象,纳入标准:(1)均为新生儿病例;(2)入院48 小时后在医院内获得的感染;(3)临床资料完整。排除标准:(1)入住新生儿科前发生的感染或入科时就已处于潜伏期的感染;(2)有出生缺陷;(3)有重要器官病变。符合纳入标准的11180 例新生儿病例中,男性5866 例,女性5314 例;日龄1 ~28 天,平均日龄(11.74±3.45)天;根据卫生部2001 年颁布的《院内感染诊断标准》[3],发生院内感染的新生儿共86 例。

2.研究方法。结合临床症状及体征,对院内感染疑似患儿,采集其血液、尿液、气道分泌物等进行细菌培养,并将培养结果录入院感系统和病历系统。根据院内感染登记表,设计调查表,回顾性收集患儿的临床资料,包括:产妇年龄、新生儿性别、胎龄、出生体重、分娩方式、羊水污染、新生儿窒息、侵入性操作、深静脉置管、入住暖箱、反复吸痰、预防性使用抗菌药物、母乳喂养、喂养不耐受、住院时间、采集的标本及细菌培养结果、院内感染情况等。

3.数据处理与分析。使用SPSS20.0 软件进行数据处理,计数资料用频数和百分比表示,组间比较采用χ2检验,多因素分析采用Logistic 回归分析,以p<0.05 表示差异有统计学意义。

结果

1.新生儿院内感染率及感染部位分析。11180 例新生儿住院病例中发生院内感染86 例,感染率为0.77%;感染部位分布为呼吸道42 例(48.84%),泌尿道14 例(16.28%),消化道11 例(12.79%),血液感染9 例(10.47%),皮肤软组织6 例(6.98%),其他感染4 例(4.65%)。

2.影响新生儿院内感染的单因素分析及感染率分布。由表1可知,单因素分析结果显示,胎龄、出生体重、分娩方式、羊水污染、新生儿窒息、侵入性操作、深静脉置管、反复吸痰、预防性使用抗菌药物、母乳喂养、喂养不耐受、住院时间因素对新生儿院内感染有不同程度影响(p<0.05)。

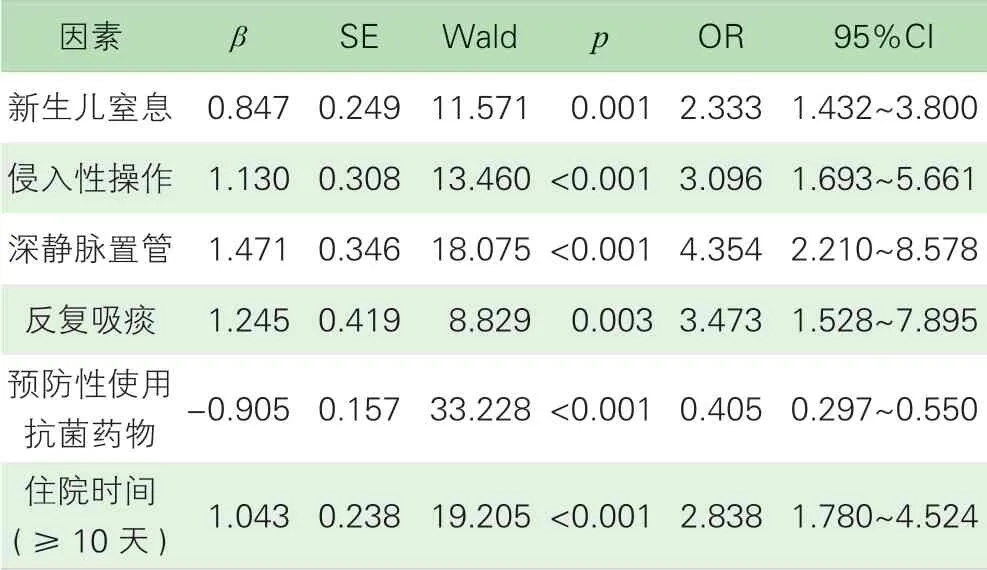

3.影响新生儿院内感染的多因素分析。根据新生儿是否发生院内感染为因变量(未发生感染=0,发生感染=1),将单因素分析有意义的12 个因素作为筛选自变量,进行逐步Logistic回归分析,模型筛选纳入、剔除标准分别为0.05、0.10。影响新生儿院内感染的危险因素包括:新生儿窒息、侵入性操作、深静脉置管、反复吸痰、住院时间,而预防性使用抗菌药物则为保护因素,具体见表2。

讨论

本研究显示,新生儿住院病例的院内感染率为0.77%,感染部位则以呼吸道、泌尿道、消化道及血液感染为主,感染率略低于罗洁等人[4]报道的1.7%。这可能与我院新生儿科是无陪护病房、三级医院对院内感染控制要求较高有关。

本研究多因素分析结果显示,(1)新生儿窒息:该因素与新生儿感染密切相关。有研究显示[5],新生儿窒息后的CD4+T 减少、CD8+T 细胞增多,IgM、补体C3 水平下降,而CD4+T/CD8+T 细胞对人体体液免疫均有重要作用。这提示窒息患儿体液免疫、非特异性免疫功能受到影响,导致其免疫功能紊乱,从而容易继发感染。(2)侵入性操作、深静脉置管:气管插管、机械通气、有创检查、深静脉置管、留置导管等侵入性操作给病原体入侵患儿机体增加了机会,如呼吸道感染、导管相关性血流感染、泌尿系统感染等[6]。(3)反复吸痰:部分患儿由于呼吸道痰液较多,需要反复吸痰,在此过程中容易发生吸痰管不到位、吸引不彻底、吸痰困难等问题,严重者会影响患儿血氧饱和度。同时,反复吸引容易损伤呼吸道黏膜[7],增加上呼吸道感染的风险。(4)预防性使用抗菌药物:该因素为新生儿院内感染的保护因素,预防性使用抗菌药物在新生儿住院病例中较为普遍。然而,长期使用广谱抗菌药物会导致正常菌群失调,甚至产生耐药菌,使用不当也会造成院内感染率升高[8]。(5)住院时间:住院时间越长,患儿在病房接触病原体的机会就越多,如交叉感染、侵入性操作等[9],增加了患儿院内感染的风险。

表1 新生儿院内感染的单因素分析[n(%)]

表2 新生儿院内感染的多因素Logistic回归分析

新生儿院内感染的防控对策。(1)强化人员管理,落实环境管理:应重视新生儿科的院感管理工作,强化科室院感管理和培训制度,积极完善院内感染的防控体系;院感管理部门和科室应对医护人员进行培训,确保院内感染防控制度及流程落实到位;建立新生儿无陪护病房,配备独立隔离室、专用的配奶室、工具处理室等,落实病房消毒管理制度。(2)预防医源性感染:提升医护人员安全意识,落实手卫生制度;严格掌握侵入性操作指征,严格消毒医疗器械,操作轻柔娴熟;加强基础护理工作,每天对患儿口腔黏膜进行观察,做好脐部护理和呼吸道管理,避免肛周污物对患儿尿道口的污染,鼓励进行母乳喂养,增强新生儿机体免疫力。(3)合理使用抗菌药物:必要时对患儿血液、尿液、气道分泌物等进行细菌培养及药敏试验,根据其结果有针对性地选择抗菌药物;严格掌握患者预防性用药、局部用药、联合用药等指征[10],降低病原体对抗菌药物耐药性。(4)院内感染的防控对策:提高患儿机体免疫力,尤其是早产儿、低体重儿,应积极进行支持疗法,提高机体免疫力;缩短住院时间,减少患儿院内感染的机会;加强病房病原体监测,及时发现隐患;定期对医护人员无菌操作技术、消毒制度、隔离制度、医疗废弃物管理、手卫生执行情况等进行考核,最大限度地降低新生儿院内感染风险。