音乐大师潘德列茨基辞世 他以《中国诗歌》画下句点

2020-04-24

3月29日,音乐大师克里斯托弗·潘德列茨基于波兰克拉科夫的家中病逝,享年86岁。闻此噩耗,内心悲痛。作为全球古典乐坛硕果仅存的一流作曲大师,潘德列茨基的离去,是世界古典乐迷的重大损失。他的离去,带走了一个时代。

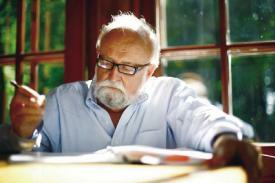

指挥台上颇有将帅气度

脑海中依稀浮现2018年10月潘德列茨基指挥波兰华沙交响乐团在上海东方艺术中心的演出实况,那是记者第二次,也是最后一次现场领略大师风采。虽仅指挥半场,但足以令人回味感动。85岁高龄的潘德列茨基在指挥台上颇有将帅气度,张弛间的点位提示带着股忍者般的内隐力,但已难掩疲态。

业内或许有不少学者质疑潘德列茨基的指挥,但他在作曲领域的影响几乎无人提出异议。1960年,潘德列茨基以一首《广岛受难者的挽歌》震惊乐坛。其对人类传统听觉印象的挑战和对乐器“极限音高”表现力的大胆追求,使《广岛受难者的挽歌》的诞生成为二十世纪古典音乐史具有里程碑意义的大事件。原本今年4月潘德列茨基计划再度莅临申城,指挥上海交响乐团演奏自己的这部成名作。大师的离去,让这场音乐会成为沪上乐迷永远的遗憾。

作为当代先锋派音乐的代表,潘德列茨基的早期作品以微音划奏和密集音簇的音响为特色,展现了其奋力探索并拓宽音响领域边界的激情与率真。在上世纪六十年代,以《广岛受难者的挽歌》《时间与寂静的维度》《第一弦乐四重奏》为代表的新颖作品宛如一股急流冲刷尽长期被序列主义和新古典主义风格程式化压抑的斑痕,引发了一场影响深远的音乐革命。七十年代以后,潘德列茨基回归“新浪漫主义”,消磨了些狂飙突进的先锋锐气,在传统与先锋之间找到了平衡,既顺应了当时艺术领域万花筒般“爆破”后综合性回归的趋势,又为当代音乐的普及架构了桥梁。

音乐语言的一场新的革命

潘德列茨基的作品中笔者最喜欢的《第二交响曲(圣诞)》便是其回归期的代表作,也是其作品中可聽性较强的。这部作品首演后因“过于传统”而被评论界口诛笔伐,但潘德列茨基回归奏鸣性结构、回归传统调性,彻底推翻自己熟悉的音乐语言的勇气,何尝不是一场新的革命?

2016年11月笔者在上海东方艺术中心首次与大师相逢,聆听潘德列茨基指挥自己的《弦乐小交响曲》,亦为回归期之作,饱含着大师对音乐宗教般的虔诚。回到前年10月那场音乐会的下半场“小提琴女神”安妮·穆特与波兰华沙交响乐团合作的潘德列茨基《第二小提琴协奏曲(变形)》,在继承古典变奏原则的基础上,仍可清晰分辨小提琴对传统调式特性和音高范例的先锋性突破。当潘德列茨基在安妮·穆特的搀扶下,在乐迷的欢呼声中缓缓走下舞台时,恐怕谁都没想到这将是申城乐迷与大师的最后一面。

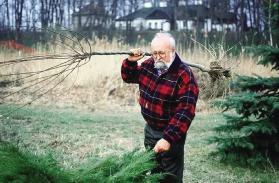

晚年的大师更关注中国

在笔者印象中,潘德列茨基生前是全球绝无仅有坚持交响曲体裁创作的大作曲家。自1972年着手创作《第一交响曲》、2007年完成《第八交响曲》直至2017年《第六交响曲》全球首演,潘德列茨基一生共留下八部有明确编号的交响曲。上世纪九十年代以后,潘德列茨基频繁来中国演出、讲学,尤其近几年但凡身体状况允许,耄耋之龄的潘德列茨基几乎年年都会来中国,而其交响曲创作的收官之作《第六交响曲(中国诗歌)》专为中国而写,展现了一名世界顶尖作曲大师对中国古典诗词的独特理解。去年四月,宝岛台湾指挥大师吕绍嘉携德国著名男中音歌唱家托马斯·鲍尔指挥上海交响乐团于申城演绎了这部作品,笔者亦有幸现场聆听。暧昧不清的木管、半音化模糊的弦乐以及对于打击乐的大胆使用仍可窥早期先锋音乐之滥觞,而现代和声编织出的迷离光曦晕染出一片印象风格的民歌意境。泛调性歌剧风格中中国诗歌的吟诵以及二胡的运用,让这首《中国诗歌》更加原汁原味。大师半个世纪的交响曲创作以《中国诗歌》收官,令人庆幸,更令人感动。

晚年的大师关注中国,学习中国,并将交响曲创作最后的根埋在了中国。大师已去,瑶琳依存。告别了那个大师云集、各领风骚的时代,反观当下,遥想未来,期待能有一批新的音乐人尽快拿起接力棒,祈盼当代音乐能再度回复创新与坚持,更希望未来新音乐创作、引领之魂能否发于中国、长于中国并真正走向世界。

邢大军《新民晚报》王赟/文整理