北京历史名园保护研究浅析

2020-04-24张满邢宇

张满 邢宇

摘 要:历史名园的保护与一个地方的文化传承、历史接续、发展规划密不可分。北京历史名园数量众多,且具有丰厚的历史文化内涵,如何在城市发展的过程中最大限度地保护好北京的历史文脉,是北京历史名园保护专题下的重要内容。文章试图从目前北京地区历史名园保护研究的现状出发,厘清保护对象的边界,在城市保护与发展中寻求平衡。

关键词:北京;历史名园;保护

1 北京历史名园保护研究现状

2003年,原北京市园林局与北京市规划委员会共同认定了21处北京历史名园。2015年,北京市园林绿化局公布了25家北京市历史名园。北京市历史名园名单的公布,是对其进行有效保护的有效前提。制定科学的保护规划与原则,是进行历史名园保护与管理工作的重要前提与必要依据。需要在明确保护对象的前提下,在以历史名园为精神内核的时空范围内进行各历史要素的统筹安排。在全球化的浪潮中,经济发展总是被优先考虑,如何保护历史名园这一类不可再生的保护文化遗产,让现有的不再消失,让破坏的不再加剧,力图满足保护与发展的双重需要,是今天我们面临的共同命题。

2002年我国颁布实施的《城市绿地分类标准(CJJ/T85-2002)》提出了歷史名园的概念。历史名园作为中国传统造园艺术在今日可见的遗存及见证,是十分珍贵的历史文化遗产,拥有不可替代的历史、文化、艺术、科学价值,集中展现了中华几千年的优秀文化积淀与传承。而北京地区的历史名园,从园林的类型上而言,其涵盖的范围十分广泛,大致包括皇家园林、寺观园林、王府园林以及原址新建的现代园林,是北京建城史和建都史的重要历史侧影。

北京地区历史名园的保护制度先行,研究方面则显得有些不足,国内这方面的研究也并不充分。目前国内针对历史名园保护规划的研究还相对匮乏,主要有同济大学边际的硕士论文《历史名园保护规划研究》、高大伟的《历史名园在世界城市建设中的重要作用》、刘怡等人的《历史名园保护前规划研究》。具体到北京地区的历史名园,系统性研究同样十分有限,有张勇的《保护好北京的历史名园》、韩捷的《北京历史名园的保护与利用》、魏瑞芳的《多视角下对北京历史名园新认识》、谭烈飞的《关于北京历史名园特征的辨识》、高大伟的《浅谈北京部分历史名园的文物保护规划》。

此外,关于历史名园保护的相关研究,则更多的是被涵盖在文化遗产的保护研究中,而并未对其单独加以区分研究,而具体到北京地区的历史名园保护研究,专题研究则更是显得十分有限。

2 北京历史名园的丰厚文化内涵

北京地区历史悠久,作为城市的历史可以追溯到3000年前,是有3000余年建城历史、1000余年建都史的历史文化名城,历史上有辽、金、元、明、清、中华民国(北洋政府时期)六个朝代在此定都,历史名胜和人文景观更是不可胜数。其中,历史名园的数量也十分庞大,而历史名园的总面积在全市公园绿地总面积中的占比又十分高,是城市生态系统的重要组成部分。

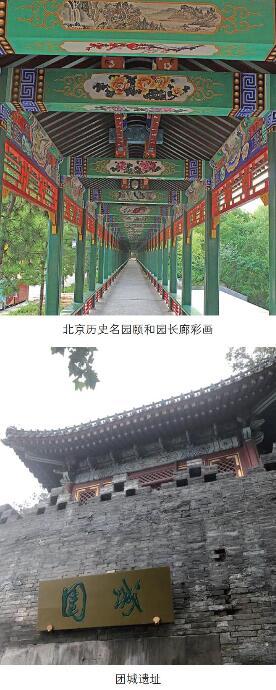

这其中,北京的历史名园又以皇家园林和坛庙园林为主,建筑群规模宏伟、体量巨大、类型丰富,与园林的山水和植物环境融为一体,有的着眼于城市整体环境布局设计,成为北京古都风貌的重要特征,更是北京历史文化名城保护的重要内容。

在北京历史名园所蕴含的众多历史文化中,除了传统建筑,园内的园林古建、叠山理水、室内陈设、古树名木等,均蕴含丰富的历史文化信息。北京历史名园不仅展示了昔日先人的园居理念,还应合了今天的社会需要提倡的人居环境的理念,是中国传统型理想家园的典范。北京历史名园无论从选址到布局再到具体造园理念,都包含了极为丰富的艺术文化价值,是北京地区的历史文化宝库,同样也是民族文化的珍宝。

3 北京历史名园保护研究的重要意义

历史名园的保护研究具有重要意义。历史名园作为历史变迁的重要见证,在北京城的发展中留下了不可磨灭的历史痕迹,园林中的格局、园林外的街区、园内中的古建等一系列历史要素,都包含重要的历史价值、科学价值和文化价值。北京历史名园是北京史的重要见证,更是研究北京地区史的重要依据,可谓是北京城文化的重要载体。如何保护其原真性与完整性,是最基本的原则与目标。

目前针对历史名园的保护,主要依据《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》开展保护工作,缺乏历史名园的针对性。更多关注的是历史名园的本体,很大程度上停留下一个个孤立的点上,缺乏系统性、完整性,导致每一处历史名园保护范围的建设控制地带,自然与人文环境复杂无序,很难将历史名园有益地与周边环境结合起来进行保护与利用,没有完全体现历史文化遗产的巨大价值。不仅如此,目前诸多条文和文件往往更多的是一些原则性意见,可操作性不强,在依法依规保护的过程中,无法确立明确的边界,不利于保护工作的有效开展。

目前对于北京地区历史名园的保护对象的研究,总体而言主要有以下几方面,第一,保护历史名园内的文物古迹;第二,保护和延续历史名园的格局和风貌;第三,保护历史名园外一定范围内的历史文化街区;第四,保护历史名园的优秀精神内核。从理论上针对“历史名园”“保护理念”“保护原则”“利用原则”等几方面予以厘清,力图从理论上梳理出相对清晰的概念与基本原则。

针对目前北京历史名园开展的保护与利用工作进行调研,全面系统梳理北京市历史名园的保护与利用现状,掌握一手资料,在较为翔实的调研报告的基础上,从实际出发,发现问题、解决问题,则是北京历史名园保护工作的必要步骤。北京历史名园保护,旨在将北京市历史名园视为一个整体,从单一的文物古建到城市环境体系的保护与利用,正确处理保护与发展之间的关系。

随着人们对历史遗产保护理念的逐步深化,随着针对遗产保护的不断实践,随着保护与利用手段的科技化、数字化,虽然过去有一部分关于北京历史名园的相关研究,但我们在今天依然有必要充分了解现状,开展研究,提出方案。充分调研目前北京地区历史名园的保护现状,同时,在理论上最大探索可能性,力求实现将历史名园外部环境的整改和历史名园保护本身有机结合,实现历史环境与自然环境的共存,历史名园保护、环境整治、绿地建设、生态和谐发展。

尤为重要的是,历史名园不应是“沉寂的”“死去的”高高在上的文化遗产,而是应该让其“活”起来。但是,如何在保护与利用二者间找寻平衡这一难题尚有待解决,这一现状迫切呼吁有关主体进行具有针对性的保护措施与规划理念作为工作的指导与支撑。通过北京历史名园保护规划的研究,促进历史名园历史文化价值的开发与利用,进一步增强北京城市发展的合理性与前瞻性。

参考文献

[1]阮仪三.历史环境保护的理论和实践[M].上海:上海科学技术出版社,2000.

[2]王景慧.历史文化名城保护理论与规划[M].上海:同济大学出版社,2002.

[3]王景慧.城市历史文化遗产保护的政策与规划[J].城市规划,2004(10).

[4]吴祥艳,付军.美国历史景观保护理论和实践浅析[J].中国园林,2004(3).

[5]葛书红.文物保护与园林绿地建设结合途径的探讨——以北京市文物保护单位外部园林环境专项研究为例[J].中国园林,2005(2)

【作者简介】张满(1988—),女,硕士,馆员,中国园林博物馆园林艺术研究部科员,研究方向:园林历史文化、博物馆理论。

【作者简介】邢宇(1985—),男,北京人,本科,助理馆员,科员,研究方向:展览陈列。