自我决定理论视域下运动心理学课程思政改革创新研究

2020-04-24孙延林高永强吉承恕

王 钰,孙延林,戴 群,高永强,吉承恕

1 运动心理学课程思政改革创新的基本思路

2019年3月18日,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调,要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治资源,实现全员全程全方位育人;要完善课程体系,解决好各类课程和思政课程相互配合的问题[1]。高等院校专业课的“课程思政”,是挖掘专业知识中所蕴涵的思政元素,将学科和学术资源转化为育人资源,在知识传授中实现价值引领,在价值传播中凝聚知识底蕴,将思政教育融入专业课程教学的全过程,实现“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的教学目标[2]。

分析发现,课程思政改革创新存在着两个递进式的环节。一是“融道于术”,即外部育人环境如何塑造。专业知识作为载体来加强对大学生的思政教育,具有强大的教育实效性、说服力和感染力[3]。但如何避免附加式、标签式的生硬说教,实现思政资源的“入深入细、落小落全、做好做实”[4],就必须构建一定的育人环节和环境氛围,将思政资源与专业知识深入融合,以润物细无声的方式来传递理想信念、吸引学生的兴趣并激发其主观能动性。二是“铸魂育人”,即确定学生能“知行合一”。传统课堂的“知行合一”是学生的专业知识与专业技能的统一;课程思政同时还要求学生对课程蕴含的思政元素“入脑入心”,实现学生的专业知识和政治素养的协同提升[2],即培养“德才兼备”的人才。概括而言,这两个环节中,前者是专业课程如何讲出思政味,后者是专业课程如何实现学生对思政味的接受和自觉运用。

从动机的自我决定理论出发,这分别是动机实现的两个基本阶段:激发和内化。隶属于人本主义范畴的动机自我决定理论(self-determination theory,SDT)强调人自身的主观能动性,认为个体天生都是积极的、追求自我成长的,但该理论也强调环境能塑造人,先天的积极倾向需要外部环境的支持和营养,才能有效地激发和内化个体的主观能动性[5]。深入分析自我决定理论的内涵可以看到,该理论在肯定自我主观能动性的同时,也看到自我与环境不可分割的关系,这对课程思政改革创新具有重要的现实意义。秉着“守好一段渠、种好责任田”的指导思想,教学团队以马克思主义哲学思想为指导,对自我决定理论的理论内涵和现实意义进行了深入思考,并在此视域下就体育院校的“运动心理学”这一专业课程进行了课程思政的改革创新,将教书与育人有机统一起来,从“精、专、问、活、实”5个方面出发,力图发挥运动心理学专业课程课堂教学的育人主渠道功能。

2 自我决定理论的理论内涵和现实意义

2.1 自我决定理论的理论内涵

自我决定理论在20世纪80年代由DECI 和RYAN 提出,是一个探讨人类自身如何决定自我成长发展的动机过程理论[6]。该理论首先承接了人本主义思想,认为人天生积极向上、并具有自我整合和完善的倾向;但同时也强调外部环境的作用,环境既可以促进、也可以阻碍个体动机的形成和身心的发展[7]。

图1是自我决定理论的完整理论框架。该理论最大的创新就是赋予了动机灵活变化的特征,摈弃了动机二分法(有或无)的分类方式,将其看作是一个从无到有的连续体,工作也可以从“无趣”向“有趣”转化。

图1 动机的自我决定理论的理论框架Figure 1 The Framework of Self-determination Theory

但转化需要外部环境的作用,无动机下,外部环境不起作用——“缺少调节”。适宜的外部环境可以激发个体向“控制性动机”的转化。控制性动机中,个体行为在很大程度上还是受外部因素的影响,分别是:(1)“外部调节”,动机是为了满足外部需要(获得奖励或避免惩罚);(2)“內摄调节”,动机是因为个体部分吸收外部规则(并不完全接受)。进一步更适宜环境可以内化个体动机,起着“自主性动机”的作用,分别是:(1)“认同调节”,个体认同了从事活动的价值;(2)“整合调节”,外部规则完全内化;(3)“内部调节”:动机源自于参与工作本身带来的乐趣。“认同”和“整合”仍属于外部动机的范畴,是“内化的外部动机”,认为工作是“既有趣又无趣”的;而“内部调节”下的个体认为活动是“有趣的”,参与工作是一种高度自主和自我决定的状态[8]。

外部环境可以激发和内化个体的动机,但如何实现呢?自我决定理论认为首先需要满足人3 个方面的基本心理需求,分别是:(1)自主的需要(autonomy),指个体有自主选择、自主决定的需要,与控制性相对;(2)能力的需要(competence),指个体在工作中需要有自我效能感,并能体验到成就感;(3)关系的需要(relatedness),指个体在工作中需要有归属感并与重要他人保持良好关系的需要[9]。其次,自我决定理论从人本主义出发认为,外部环境和个体特征共同对这三种心理需要起着辩证统一的关系:促进或阻碍,有意识和潜移默化。其中,外部环境的塑造需要建立在个体特征的基础上,个体特征包括:(1)不同价值取向的个人目标:外部(财富、名声等)或内部(个人发展、幸福等);(2)不同的人格特质:自主型个体更易感觉到行为是自主的;控制定向型更易感觉到行为是受外部控制的;无助型更易感觉到行为是不受控制或无能为力的[8]。

2.2 自我决定理论对课程思政改革创新的现实意义

如前分析,高校传统的专业课教学中,重“术”轻“道”,“德”与“才”是分开的。要想实现专业课程的育人功能,学生的家国情怀、社会责任感等思想道德品质与专业知识技能两方面的学习动机的激发和自觉内化运用是关键。

自我决定理论可以为此过程的实现提供坚实的理论支持。首先,自我决定理论认为动机是一个可以变化的连续体,是可以从无到有的,可以激发和内化的。虽然传统的专业课教学过程中未曾强调思政教育,但通过设置相应的课堂教学外部环境,学生对融合了思政资源的专业知识的学习,是可以实现从“无动机”到“内部动机”的转化的,对于学习内容是可以从“无趣”到感知为“有趣”的。其次,从提出到现在,近40年来,自我决定理论长盛不衰的首要原因在于其主张人天生都是积极的个体。马克思主义唯物辩证法也强调人的主观能动性,认为个体不是消极被动地去适应自然界和社会,而是能动地认识并在此基础上利用客观规律来改造世界的。自我决定理论同样从哲学的高度,认为每个个体都有一种先天的、内在的、建设性的自我整合和完善的意识,个体的发展和成熟在于契合每个个体自身需求的外界环境的设置[10]。这种既宏观概括动机发展规律又微观关注个体差异的理论,从根本上赋予了其在操作过程中更为灵活并具备更多实现的可能性。于专业课的课程思政改革而言,关注学生的身心发展需要和学业发展需求、精心设置思政味的课堂环境后,可预期学生对于专业课程加入育人资源是需要、接受并可内化的。

但课程思政具体如何实现呢?自我决定理论的大量实践研究为此提供了具体的实现途径。首先,马克思主义认为不能离开环境去谈论人的主观能动性,物质与意识之间存在着辩证统一的关系,物质决定意识,意识对物质也具有反作用。自我决定理论同样强调外部环境与个体特征是辩证统一的。该理论的实践研究已形成定论:外部环境中的环境氛围、奖励与否需与个体目标、人格特质之间无论在意识层面还是在无意识层面,都存在着交互作用,如果两者和谐统一,则起着促进的作用,反之,则形成阻滞[8]。这就提醒我们,课程思政教改中,学生的个体特征是首要参考基础,在课程建设之初,就需要充分地探索学生的兴趣、能力、关系、爱好和内部目标等多因素。其次,自我决定理论强调自主、能力和关系是三个基本的心理需求。已有研究也发现,无论是从行为,还是认知和情感上,满足这三方面的关系都可以有效的促进学生学习成绩的提升、学习兴趣的深入和拥有更多积极情感的完善人格的形成[11]。这就给予了课程思政教学改革清晰的实现途径(见图2):可以围绕每个学生的自主性、能力感和归属感在教学目标、教学内容和教学方法等环节上的需求,有效设置促进动机激发和内化的外部育人环境,构建能引起学生情感共鸣、思想品格和专业技能协同发展的育人新课堂。

图2 自我决定理论框架下课程思政改革实践的途径和方法Figure 2 Approaches and Methods of“Course Ideological Politics”under the Framework of Self-determination Theory

3 运动心理学课程思政改革创新的实践探索

运动心理学是体育类高校应用心理学本科专业的骨干课程,是阐明体育运动的心理学基础,研究人在体育运动中心理活动的特点及其规律的一门应用型学科[12]。新时代“课程思政”是基于国家发展战略、高等教育的根本任务和要求提出的[13],而培养能服务于我国“健康中国”战略和体育事业蓬勃发展的德才兼备型专业人才是运动心理学专业教育教学的根本目标。那么,如何在现有基础上,深入挖掘运动心理学专业课程中的思想政治资源,实现课堂教学的教书和育人的“双赢”呢?如上所述,综合自我决定理论和课程思政教学改革的建设目标,在图2 的指导下,教改团队紧紧围绕学生的个体特征、自主性、能力感和归属感来构建具体的课程育人环境,抓住“融道于术”和“铸魂育人”两个环节,渐进式的促进学生对课程思政的学习动机的激发和夯实内化。并就具体的教学实践和效果,总结出了教学内容上的“精”、教师队伍上的“专”、教学过程中上的“问”、教学设计上“活”和教学手段上的“实”这5个方面的实践经验。

3.1 以生为本,精心引入与专业深度融合的思政资源来激发动机,实现教学内容上的“精”

自我决定理论告诉我们,对于学生的个体特征的把握是构建有效外部育人环境的基础。因此,在课程建设之初,团队就对学生进行了广泛的调查和深入的访谈。总体而言,学生对运动心理学这一核心课程的期望和诉求是“第一有用,第二有趣”。“有用”反映了学生对于自我职业前途发展的关心,这也是在教学中必须要贯彻的一个重要问题,即要在潜移默化中培养学生的职业认同感、自豪感和责任感。“有趣”则要求思政资源和专业知识的结合方式是能吸引学生眼球、不说教、不引起学生反感的,即具体采用何种载体来实现专业课程的“思政味”。

运动心理学课程思政中,首先精心选择专栏故事的方式来实现学生对于“有趣”的诉求。通过图片或影像资料来呈现与专业内容相关的思政专栏,第一丰富了课堂教学形式,第二这种案例教学法在已有课程思政教改中也已成功运用,如,上海外国语大学推出的“中外时文选读”的课程思政专业课,直接选用我国国家领导人在国外大会演讲或报刊杂志上发表的文章,由专业课教师在课堂上进行讲解,反响热烈[2]。“有趣”之后是“有用”。在教改过程中,团队与思政课的教师联合,深入挖掘专业知识蕴含的思政元素,精选每一章节相对应的专栏故事。如在“运动心理学发展简史及定义”教学中,插入的专栏故事是“中国运动心理学的奠基人马约翰先生”。选用的是电影《无问西东》中已年届六旬的马约翰先生在西南联大期间带领学生在雨中跑步锻炼体质并磨练意志的视频片段作为开篇,来阐述一代代中国运动心理学人的坚持坚守和初心。震撼的影像片段和对历史的全面介绍很容易激发学生的爱国热情和对本专业的认同感和自豪感。后续在“运动技能的形成”教学中,介绍的是“我国现代运动心理学最早的专论:马约翰先生的《运动的迁移价值》”,前后联系的专栏故事进一步帮助学生明确了已激发起来的职业抱负在专业学习过程中有实现的可能。

榜样的力量是巨大的,精选的榜样们的优秀事迹很容易激发学生的代入感和向往之心。后续还介绍了改革开放40年来不断激励国人奋斗前行的精神图腾“女排精神”[14]等。在这些全面广泛的专栏故事中,学生的职业理想信念有了落地生根的着力点,家国情怀、社会责任感也潜移默化地得到了培养。教学内容上的“精”,从自我决定理论内涵和思政教育出发,是润物细无声地对学生的理论认同、政治认同、情感认同的促进和理想信念入脑入心的萌芽。

3.2 “师”是基础,着力构建专业教师团队确保课程思政的思政味,实现教师队伍上的“专”

教师是课堂环境的主要构建者,自我决定强调外部环境的重要作用,那么教师队伍必然需要专业和优秀的。运动心理学课程思政中教师队伍上的“专”有两方面的涵义,一是引入专业思政教师打造专业的课程思政教学内容;二是优秀的专业教师的言传身教。

首先是思政课专业教师引入到课程教改团队。在运动心理学课程思政过程中,专业课教师对与课程知识相关的思政资源不熟悉是最大的困难。在学校的帮助下,课程思政专业团队配备了经验丰富的一对一的思政课指导教师,所有的教学内容、教学大纲和教案都是在专业教师和思政教师在综合专业内容、学生特点和思政教育需求下反复思考、讨论下成稿的。并且学校还成立了由高校思想政治课老教授组成的“课程思政专家指导组”,直接指导课程思政的改革建设并帮助协调改革所需要的资源、组织行动等。成稿后的教学文件,还需要经过专家指导组的审核后,才最终作为课程思政的教改内容进行具体的实践,以力求精确、精准地实现专业知识和思想政治资源的深入融合。

其次是优秀专业教师亲自授课来传递思政味。习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上特别强调教师的重要作用:“亲其师才能信其道”,“要用高尚的人格感染学生、赢得学生,用真理的力量感召学生,以深厚的理论功底赢得学生”[1]。已有的课程思政教改也非常重视教学团队的重要作用,如武汉大学的“测绘学概论”课程思政课,教师就由两院院士和多名测绘学界的知名教授构成,“院士课”成为了思政教育的鲜活载体,学生学习时,知识和价值观都入脑入心[4]。运动心理学课程思政改革贯彻并实践了这一理念。如由投身运动心理学近四十年的国家级教学名师来讲授自己亲身参与的中国运动心理学的历史和发展,专注研究动机的国内运动心理学界知名学者负责“运动动机”,长期下队、进行运动员心理咨询的运动心理学专家负责“心理技能训练”教学等。教师本身的无形的价值观教育和有形的专业知识深度融合,充分地以“润物无声”的形式将知识背后的逻辑、精神、价值、思想等蕴含的正确的价值追求和思想理念有效地传递给了学生[3]。这也是自我决定理论中外部环境起无意识作用的具体实践,榜样型教师塑造的积极环境氛围可以有效促进学生的职业认同感和责任感。

3.3 问号课堂,“问”出专业知识和思政资源的融会贯通,实现教学过程上的“问”

从自我决定理论来看,学生的学习动机有激发和内化两个阶段,并且育人环节中需要满足学生的自主性、能力感和归属感。但上述有关教学内容和教师队伍的改革,还处于初步“激发”阶段。因此,在具体的课堂教学中,运动心理学课程思政广泛采用了问题驱动式教学,将课堂的主导者从单一的教师转变为师生协作,实现学生的主动和探究式学习,并且课堂上的“问”还是思政资源和专业知识之间融会贯通的桥梁,可以促进学生对思政育人的自动内化。

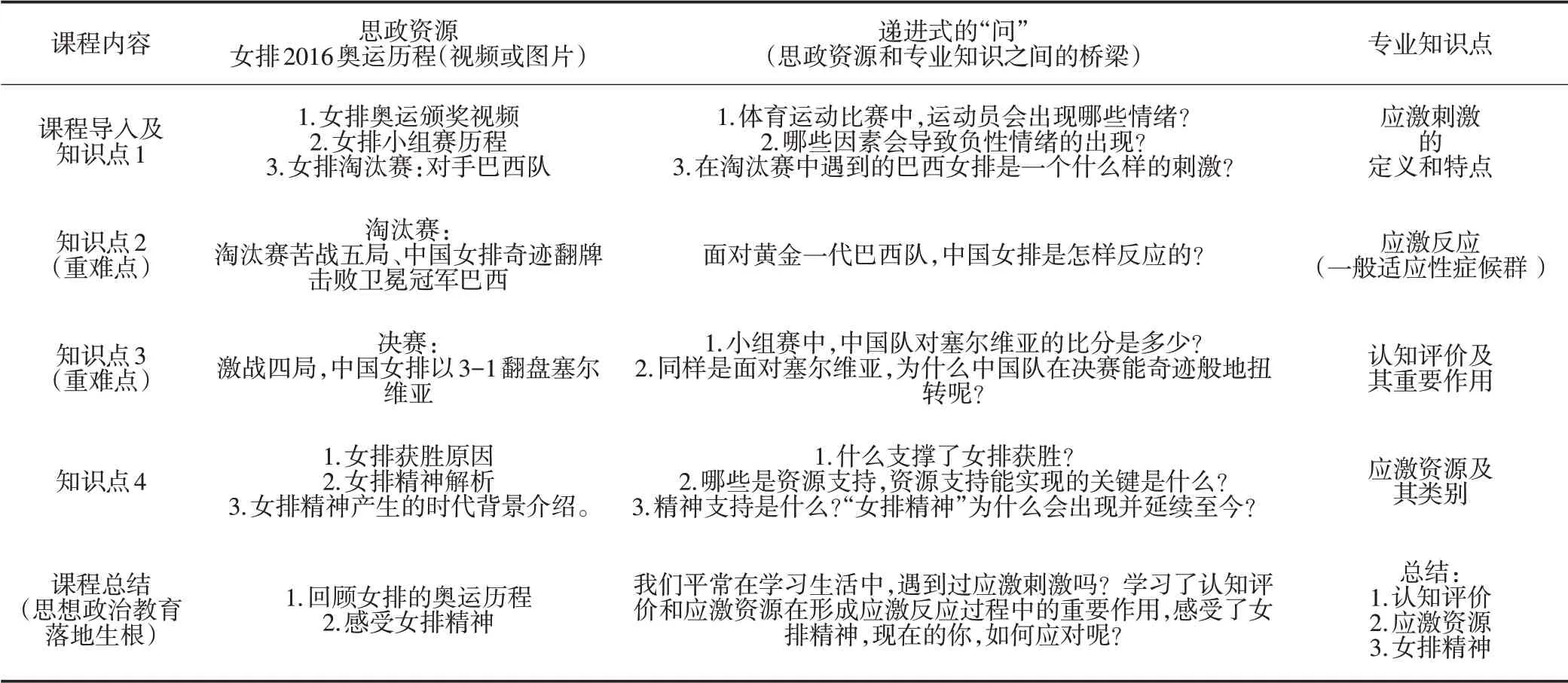

以“体育运动中的情绪”中的“应激及其应对”教学内容为例,教学团队抛出了以专栏故事“女排2016奥运历程:翻盘击败巴西、塞尔维亚,时隔12年终登顶”为素材的环环相扣的递进式问题构成主线来组织教学,学生在“问”中学习和思考,实现了传统“句号”课堂向充满思想碰撞的“问号”课堂的转变,充分构建了满足学生自主参与和能力实现的育人环境。具体线索问题及课堂教学结构见表1。

表1 “应激及其应对”课程教学过程中的“问”Table 1 "Questions"in the Teaching Process of"Stress and Coping"Chapter

3.4 活学活用,构建问题情境促进思政资源内化,实现教学设计上的“活”

“问号课堂”部分实现了学生的基本需要,但学生对于思政资源是否入脑入心了呢?从自我决定理论出发,还需要给予学生更大的自主权,直接在教学设计中内化思政教育的育人效果。运动心理学课程思政教改中,在教学设计上采用了两个特色式的“活学活用”的环节来深入强化课堂育人主渠道的功能。

仍以“应激及其应对”教学内容为例。在教学目标中,除了知识目标外,在深入分析本节所传递的“女排精神”这一思政资源的基础上,教学过程中还设置了能力目标,即学生要具备正确面对和应对应激刺激的能力。课程的总结讨论部分是第一个特色的“活”环节,教师提出问题“我们平常在学习生活中,遇到过应激刺激吗?今天学习了认知评价和应激资源在形成应激反应过程中的重要作用,感受了女排精神,现在的你,如何应对呢?”。学生分组讨论后,教师总结提点:面对应激刺激,要从认知评价(正确认识应激刺激)、应激资源(增长专业技能寻求社会支持)和女排精神(顽强拼搏、永不放弃)3个方面出发。第二个特色的“活”环节,学生需要完成相关作业,如“结合自己爱好的运动项目和本节课知识,挖掘运动员在面对应激刺激时表现出来的内在精神并结合自身实际情况,思考其实际应用,将内容整理成一篇书面报告”,进一步扩大学生的自主性,学生是主体。

这两个特色过程实质上是“女排精神”这个思想政治资源内化的过程。“活学活用”过程的知识的内化,也是自我决定理论中满足了学生3种基本需要后,动机内化的具体途径:学生自主选择学习生活中的困惑点;自主寻找从课程中学习到的能实现能力感的支持系统;眼前的困惑、未来的发展,共性的问题也潜移默化地传递了学生间的团体归属感。与此一致,运动心理学课程思政的每一节内容中均设置了这样的思想道德素质落地生根的两个教学环节,直接在课程教学过程中促进学生正确价值观的形成。

3.5 知行合一,做中学磨砺意志深度夯实思政教育,实现教学手段上的“实”

习近平总书记寄语青年人,要在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念[15]。学生的“躬行”实际上是与知识的亲密接触、充分认识事物的本质的过程。从自我决定理论出发,“躬行”的过程也是直接增进学生实践自主性、感知自我能力感、形成学习团队感受归属感的动机内化的过程。高等教育教学的过程中要以此为指导,为青年大学生提供清晰生涯规划、确定奋斗目标和具体进行奋斗实践的途径。

运动心理学课程思政正是从此出发,强调“知行合一”,在教学过程中注意实践的难度和学生能力的培养,设置了契合维果斯基的“最近发展区”理论的台阶式的“实”的环节,实践多训多练、动手实干,促进学生“跳一跳”去“摘桃子”,提升专业内容和思政教育融合的内涵性和高阶性。

首先是与专业知识点相结合的延伸训练,以较低难度的起点来激发学生的实践兴趣并塑造能力环境。如在“运动心理学的研究方法和进展”这一章节的上课中抛砖引玉,要求学生搜集最新研究方法的相关资料,“抛”的是教师的简单介绍,“引”的是学生课后至少两小时的搜集和整理资料的能力。这是较低层级的实践活动,主要以教师的引导为主。其次是提高难度,并给予学生更多的自主权,主要体现在课后作业上。如就“专门化知觉”这一知识点,课后作业是“专门化知觉在培养优秀运动员的过程中有着重要作用,但如何发展?提出可以具体发展的研究方向并形成具体的研究步骤”。这一阶段的难度主要在于“创新”,需要在第一阶段简单整理资料的基础上更进一步,要求学生动脑动心,付出更多的努力。也同时考验了学生持之以恒的意志力和团队合作能力。最后,课程改革强调“做中学”,“做”是最难实现的,也是最能磨练学生意志品质、增长才干的方法和途径。结合“大学生创新创业训练项目”以及专业的学科竞赛活动,以学期中的实践周的时间为具体训练计划的起点,提供支持系统,要求学生进行具体的调研调查或实验实践工作。小至团队内部的意见整合和统一,大至持续一两个学期的完整训练计划的完成,学生在此过程中都必须亲力亲为,所以“做”能让学生懂艰难、明不足、促成长。环环相扣的台阶式的“知行合一”,运动心理学课程思政改革就“实”最终达到目标就是与学生培养的各个环节相融合,打造自主能力和归属感完善、人格完整、思想成熟、为理想信念而努力奋斗的新时代年轻人。

4 运动心理学课程思政实践探索的反思

综上所述,本研究构建了以自我决定理论为视域的运动心理学课程思政的教学改革思路,并进行了行之有效的实践工作。教学团队旗帜鲜明地坚持“立德树人”是高等教育的根本目标,希望通过运动心理学课程思政的教学改革,改变思政课单兵作战的现状,实现专业课的育人主渠道功能。同时,也就具体实践工作进行了深入的反思,就如何构建从“无”到“有”到学生自觉内化运用思政资源,从教师、学生两方面教学内外小环境到学校育人大环境进行了经验的总结,希望通过经验的总结、深化、优化和固化,建立高校专业课的课程思政的长效运行机制和协同创新机制。

(1)教师教学理念的转变要先行。就运动心理学而言,对我国运动心理学的发展和教学现状进行深入分析可以发现:一方面,运动心理学在新时代我国体育事业的发展中起着重要的应用价值,如专业知识已广泛应用到运动员的选材、训练比赛各环节中,很多精英运动员的成长也离不开运动心理学家们的帮助[16];另一方面,国内普遍采用的《运动心理学》教材中有如对郎平、中国乒乓球队等优秀事迹的案例28 处[17]。这表明在未提“课程思政”之前,运动心理学教学中有思政教育的需要,也已有思政教育的影子,但却未明确实现课堂育人主渠道的作用。深入思考,教师对思政资源的重视和把握是关键,所以教师教学理念转变要先行。长期以来,高校专业课教师并不能正确认识到知识传授和价值引领之间的关系,对思政资源入课堂的认识不清、动机缺乏[3]。运动心理学课程思政过程中,学校两个方面的重要举措促进了教师理念的转变。首先是大力宣传课程思政改革的思想,出台了以课程思政教学效果为导向的激励机制。其次,学校协调配备了一对一思政教师和“课程思政指导组”的精益求精地帮助专业课教师深入挖掘专业知识和思政资源的融合点和融合面,这些举措促使每位教师都明确了全员育人的教学职责。因此,对课程思政建设的深度思考认为,建设奖励机制和针对专业教师和思政教师的信息沟通渠道、教学交流机制和智库共享资源[18],是专业教师教学理念的改变、自觉主动生成专业课程思政改革的强大推动力。

(2)学生的个性特征要摸清。自我决定理论强调个体特征,课堂环境塑造的基础是学生,不同学生需要不同的课堂环境。就体育院校而言,学生平常接触比较多的是体育人文环境,有榜样崇拜心理。但就身心发展所处阶段而言,学生又处于成年早期,人生观、世界观和价值观在对外界的好奇和怀疑中发展。贸然将专业知识和思政资源生硬地扯在一起的教学方法,必然会引起学生的反感。在运动心理学课程思政的教学过程的前、中和后期,教学团队都收集了学生对于课堂教学的评价,学生明确表现出了对与专业知识深度融合的思政资源的高接受度,如贯穿“应激及其应对”教学内容的“女排精神”;但诸如“女排精神”思政资源的插入需要有非常契合的载体,而且学生对于新时代我国体育事业的发展有着很高的关注度。因此,如前,教学团队阐述“女排精神”的载体是上届奥运会中女排的精彩表现,运动心理学课程思政中,教学团队还加了冬奥会我国运动心理学家的努力和奉献、姚明从球员到篮协主席的我国篮球事业的改革、孙杨等年轻一代优秀运动员的风采等。具体教学过程中,这些榜样思政资源的力度要把握好,需要认真调研分析学生的所思所想和欲得,设置激发学生自动联结专业知识和思政资源的动机环境,“润物细无声”地传递出课程的思政味,不然极易混淆思政课程和课程思政[19],让学生产生倦怠感。

(3)学校育人大环境要配套。自我决定理论强调外部环境,如同高校思政课,同样,课程思政也不是专业课教师单兵作战,需要高校所有部门的协同配合。首先,学校领导部门需要对此进行重视,为专业课课程思政改革提供配套措施[20]。于教师,高校需要将课程教学的“价值引领”作用作为一个重要的考核指标来激发教师贯彻全员育人的理念;于职能部门,需要对教师的课程思政教学改革提供保证和引领,如出台包括职称评聘、获奖推优、教改经费等上的倾斜政策举措等,同时提供课程思政建设的软硬件支持等[21]。其次,形成全校思政育人的动机大环境。如在学生的课堂学习之外,充分发挥第二课堂、社团文化等的育人作用。如成立国旗护卫队、爱心奉献团体、思政主题设计竞赛等,以此为载体,协同建立全面全方位育人的一体化的管理和实现途径,强化学生在校学习期间全方位的育人效果。总之,实现全面全方位育人,需要高校所有部门的共同努力,构建协同育人的多部门机制是“课程思政”常态化发展的重要保证[22]。