忠实原则下的异化翻译策略探究

——以赛珍珠英译《水浒传》为例

2020-04-23张海燕王成峰

张海燕,黄 伟,王成峰

(宿州学院 外国语学院,安徽 宿州 234000)

一、引言

异化翻译法由施莱尔马赫于1813 年提出,指的是“让作者安居不动,把读者领向作者”的翻译策略:作为同化翻译法的对立概念,异化翻译法偏离目的语的民族主义中心,挑战其固有的文化价值观,突出原文的语言和文化差异,使读者透过目的语领会原文的文化异质性[1]。韦努蒂在1995 年出版的《译者的隐形——翻译史论》中明确提出,英美文学翻译以“通顺”为唯一准则,译文生成后看不出译者产生作用的痕迹,使读者产生一种错觉:他们阅读的是用英语写成的原文,而不是经过译者由原文翻译而成的译文。而提倡异化翻译法的核心就是要开创一种抵制目的语主流文化价值观的翻译理论与实践,从而彰显外语文本的语言和文化差异[2]。

受到译者主动性的影响,异化翻译不等同于忠实翻译,偏离目的语的文化价值观未必就等同于贴近原文的文化传统。译者在翻译时抛弃现有的习惯用法,创造匹配原文的表达方法。这样的做法有两种结果。第一,如果译者在异化翻译中“妄用忠实”(abusive fidelity),过度创新,译文呈现出丰富的文化异质性,却偏离了原文。第二,如果译者在异化翻译中从翻译对象出发,适当发挥审美创造性,保留却不改写原文的文化异质性,至少能够保证把读者带往作者的方向,远眺原作风貌。赛珍珠《水浒传》英译本(以下简称“赛译《水浒传》”)中使用的异化翻译法就做到了这一点。

二、词汇

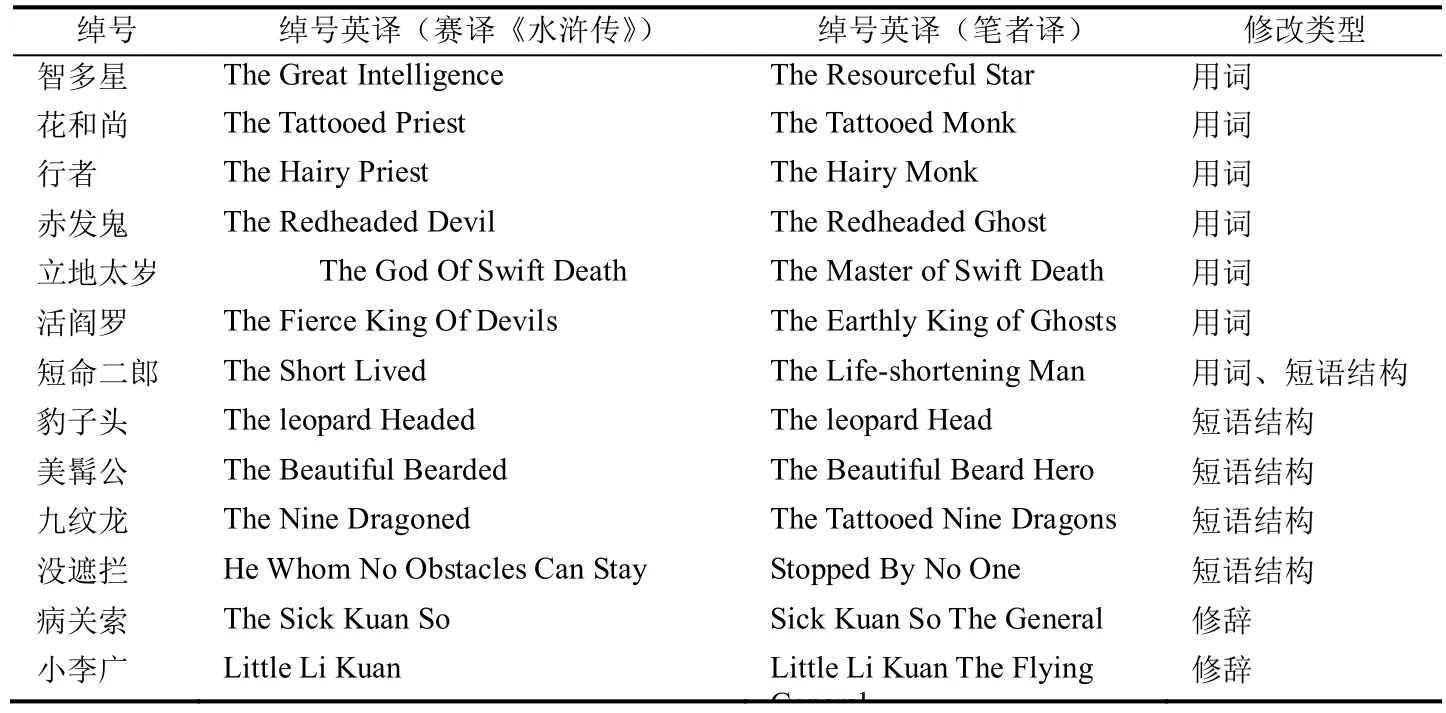

文学作品中的名词往往具有特殊的意义,特别是人物的名字更是展现其活力和个性的手段。例如《红楼梦》中的人物命名如“元春、迎春、探春、惜春”四姐妹凝结为“原应叹息”,暗指人物的命运、铺垫故事发展线索。《水浒传》中绰号“及时雨”的人物“宋江”,意为“及时雨”都“送(宋)”人“江”中,正是人物徒劳无功、致梁山兄弟所有努力都付诸东流的最好写照[3]。《水浒传》中的绰号对人物的塑造有很大的作用,以下以天罡星三十六员人物绰号的翻译为例进行分析,见表1 及表2。

在赛译《水浒传》中,赛珍珠对人物绰号进行意译。赛珍珠贴近“忠实”的异化翻译法从以下的统计数字可以得到反映:表l 所示23 个人物的绰号的翻译从用词、短语结构和修辞三个方面都忠实再现了原文的语言和文化。而翻译不够忠实之处集中体现在表2 所示的13 个人物绰号的翻译中,以下做些分析并在此基础上提出修改意见。

(1)用词方面,赛珍珠基本保留了原文的汉语用词,在译文中选用英语中对应的词:但是美中不足的是如表2 所示的7 个用词欠妥之处。赛珍珠把“智多星”译作平白的表达方式,失去了原作的神韵;赛珍珠使用了“Priest”“Devil”“God”等西方宗教文化词语,脱离了中国的佛教文化和民间文化;赛珍珠误解了“短命二郎”实为“让敌人短命的二郎”的意思,根据字面含义译作“The Short Lived”。

针对以上情况,本文的修改解释如下:“The Resourceful Star”贴近原文的形象表述,并忠实传达语义;把西方宗教文化词语改为“Monk”“Ghost”“Master”,通过这种修改,避免了英语文化因素的干扰,忠实于原作的文化内涵;用“The Life-shortening Man”对应原作中绰号反映出人物阮小五“使敌人短命”形象的本意。

(2)短语结构方面,34 个名字属于“形容词+名词”的偏正结构,11 形容词修饰名词,信息核心是名词;1 个名字(“浪里白跳”)属“状语+动词”的偏正结构;1 个名字(“没遮拦”)属偏正结构。

翻译后其中的31 个译名保持了原文的信息核心和偏正短语结构,修饰语的位置属于英语语序的适当调整,可以接受。表2 所示的其余的5 个译名改变了原文短语的结构,因而与原文产生了较大的分歧。

本文针对5 个分歧较大的绰号的译文进行修改,如表2 所示。经过修改的翻译恢复原文的信息中心,从而遵循了原文作者的思维方式,进而体现文化异质性。以“豹子头”的翻译为例,原文突出“头”这一名词信息焦点(information focus),赛译为“The Leopard Headed”中改作了动词作信息焦点。这种改动保留了林冲长相“豹头环眼”这一层含义,却抹杀了原文名词所带有的一层含义:豹子头喻其八十万禁军枪棒教头一职。本文修改作“The Leopard Head”,坚持“head”的名词信息焦点地位,并且利用其双关意义既表其外貌又喻其官职。

(3)修辞方面,原文使用了比喻、暗引手法、比喻法化梁山好汉为“龙、雕、兽、虎、蛇、蝎”等生动形象,体现出各位好汉的不同特点。暗引法把人物与西汉和三国英雄“李广、关索”相提并论。

译文在很大程度上延续了原文的比喻特色:在译文中保留了所有动物喻体,凸显了原文的比喻修辞文化;在暗引的翻译上,译者直接音译成为“Li Kuan”和“Kuan So”,未加任何注释,这样的翻译方法中断了原文的暗引来源,失去了暗引的意义。

本文通过增译的方法建立一定的意义联系,使原文的暗引修辞手法复活,修改如表2所示。以“小李广”的翻译为例,通过增译补充其身份信息“The Flying General”,复活了“李广”的飞将军形象,使“小李广”的暗引产生了具体意义,忠实于原文的修辞色彩。

表1 《水浒传》三十六天罡星部分绰号翻译

三、句法

在书写文字中,信息的传递是不平均的。以句子单位为例,一个句子的存在旨在突出特定的成分,标记信息焦点(information focus)。其中一种重要的方法就是句法异常(syntactic deviance),就是把作者想要强调的部分拿来放在突出的位置上[5]。句法异常的具体表现主要体现在主语排序异常、表语排序异常、定语排序异常和状语排序异常几个方面。

(一)异常的主语排序

例句1:那一阵风过处,只听得乱树背后扑地一声响,跳出一只吊睛白额大虫来。(《水浒传》第二十三回)(下画线为本文另加,旨在突出讨论范围,以下同)

例句1 译文:Suddenly a mighty whirlwind rose and when it was passed he heard a great thud behind the tangled wood and there leaped out a great,slant-eyed,white-browed tiger.(赛译《水浒传》)[4]51

在原文中,主语“一只吊睛白额大虫”被置于句子末尾,很明显这是一种异常的排序,因为正常的语序应该是“一只吊睛白额大虫跳出来”。究其原因,主语异常排序是为了提起更多的悬念。原文为老虎的出现铺垫颇多:吃酒时酒家告知在先(据说有虎),又有山冈下树身题字(不信有虎),待到冈上印信榜文为证(确实有虎),武松才如梦初醒(相信有虎)。武松不管不顾,继续前行,慢慢放松警惕,自言自语道:“那得什么大虫!人自怕了,不敢上山。”(又不信有虎)就在这时,一阵狂风一声响后,老虎终于跳出来。武松此时“被那一惊,酒都做冷汗出了”。通过这样的叙事过程,先前所有的铺垫层层递进,武松的认识起起伏伏,读者的神经随之绷紧,并在老虎跳出来的一刹那达到顶点。相信原文读者看到此处,不禁为武松捏了一把汗。

译文保留了主谓倒置的语序,恰好符合英语中过长的主语后置的语言习惯。通过主谓倒置,译文呈现出了与原文相同的叙事过程,因此很好地把原文作者苦心营造的悬念和营造悬念的手法带入译文,使译文读者也能体会武松在景阳冈上遭遇老虎的曲折经过。

表2 《水浒传》三十六天罡星部分绰号翻译对比

(二)异常的宾语排序

例句2:酒家道:“肉便切来,添与客官吃,酒却不添了。”(《水浒传》第二十三回)

例句2 译文a:The wine shop keeper said,“The fleshI will slice and bring and give it to Sir Guest to eat.But I will bring no more wine.”(赛译《水浒传》)[4]65

例句2 译文b:The wine shop keeper said,“The fleshI will slice and bring and give it to Sir Guest to eat.The wine,however,I will bring no more.”(笔者译)

原文宾语“肉”和“酒”被置于句首。是一种异于汉语语序的异常排序。通过异常排序,“肉”和“酒”成为标记主题(marked theme)。正常语序应该是“便切肉来,添与客官吃,却不添酒了。”原文中酒家所卖之酒渭为“三碗不过冈”,当武松已经吃了二斤牛肉、喝了三碗酒时,酒家照以往经验知道再喝就会醉就不能过冈,所以适时提醒,在与武松说话时特意强调“肉”随意吃,而“酒”却不能再喝了。

译文a 中,赛珍珠在前一句话的翻译上保留了原文宾语前置的异常排序,表现在英语中也是异常的语序,从而保留了“肉”这一标记主题。译文的后一句话却没有保留这种异常排序,把宾语“酒”放在了正常的结尾位置。原文的标记主题“酒”在译文中变成了“我”,原文的信息焦点发生了变化。在原文中并不重要的信息“我”成为了这一句话的重点,毫无意义;而原来的信息焦点“酒”被置于一个无关紧要的普通位置,失去了其信息焦点的地位。总体来看,这样的翻译只能算是局部“忠实”的异化翻译。

本文提出更贴近“忠实”原则的译文b。在这一译文中,通过异常的宾语排序,“肉”和“酒”这两个宾语占据信息焦点的位置,保持其标记主题的作用。

(三)异常的状语排序

例句3:两个猎户失惊道:“……今夜又该我们两个捕猎,和十数个乡夫在此,上上下下放了窝弓药箭等他。”(《水浒传》第二十三回)

例句3 译文:The two hunters said fearfully,“…Tonight it is again our turn to come and hunt with some ten-odd villagers.High and low over the mountain we have laid traps of bows set to fly of themselves when the spring is touched and poisoned arrows.…”[4]103

全句的状语为“上上下下”,状语被置于句首的位置,在汉语里面是正常的用法。通过这样的状语排序,原文强调了一点:“山上不管是高的地方还是低的地方”都已经设好了陷阱和埋伏,准备应对老虎。可见,山上的猎户们对老虎十分惧怕,做了周详的防备,但仍然害怕不能够制服老虎。因此从侧面反映出老虎的凶恶,也衬托出武松打虎的英勇气概。

经过异化翻译的译文保留了状语前置的语序。因为在英语中的地点状语多置于句尾,因此译文呈现出异常的语序。译文通过保留原文语序,也保留了原文作者的认知过程,成为忠实于原文的异化翻译。

四、典故

典故大多来源于并植根于本国文化,典故在文学作品中的使用是建立在读者共同的文化体验和民间认识基础上的。在《水浒传》的翻译中,如何把浸润于中国文化的典故转入英语文化的环境中,并使典故产生修辞作用,不是一件易事。以以下的例子来说明。

例句4:众人却似吃了吕太后一千个筵宴。(《水浒传》第二十六回)

例句4 译文a:…it seemed to the guests that by now they had sat through the length of a thousand feasts.(赛译《水浒传》)[4]89

例句4 译文b:…it seemed to the guests that by now they had sat through the life-threatening feasts hosted by Empress Dowager Lv a thousand times.(笔者译)

原文“吕太后的筵宴”是来自于中国历史的典故,用来比喻充满杀机的筵宴。历史上吕太后设宴图害群臣的故事为中国读者所熟知,而在《水浒传》中,武松宴请武大郎的各位邻居,酒宴上杀机四伏,众人明知潘金莲和王婆恐有杀身之祸,甚至有可能殃及自己,惴惴不安。此情景之凶险正如“吃吕太后的筵宴”一般,甚至胜过千倍。

译文a 中,赛珍珠尊重原文的典故,保留了“筵宴”这个喻体,却把“吕太后的筵宴”这个典故中的关键信息“吕太后”略去,仅出现“如一千个筵宴”,并改译成“the length of a thousand feasts”,回译后意为“如一千个筵宴般漫长”。这种改写造成了一些误解,让译文读者不禁怀疑:中国人不喜欢参加筵席,而原因是筵席持续的时间太长。因为译者切断原文典故的渊源,改写原文比喻含义,从而改变了其中蕴含的文化意义:

译文b 中,本文保留“吕太后的筵宴”这个典故,并直译入译文,从而保留了原文中的中国文化。典故不为英语读者所知,所以他们无从知道“吕太后”何许人也,“吕太后的筵宴”是何等情景。作为文化补偿,增译了“the life-threatening”来修饰“feasts”,传达出“吕后筵”的寓意。通过这样翻译,译者把源语中的一个文化符号植入英语的既有文化中,产生贴近“忠实”的异化翻译效果。

五、结语

总之,赛译《水浒传》表现出明显的异化翻译倾向,意在引导译文读者走近原作者,忠实反映原作的文化内涵。从异化翻译策略运用的层次上看,词汇的选择、语序的安排和典故的渊源都是重要的体现。赛珍珠的翻译尽可能运用中国文化中的固有词汇,遵守汉语语序的表达习惯,保留中国文化的典故。经过剖析《水浒传》中一些典型语言现象的翻译,可以得出以下结论:赛珍珠使用的异化翻译策略是在很大程度上贴近原作思想、忠实原作文化的异化翻译策略。