长江三角洲地区11个县(市、区)城市道路林带降噪能力及其影响因素

2020-04-22李亚楠黄绍荣格日乐图严力蛟

李亚楠,黄绍荣,格日乐图,严力蛟

(1.浙江大学 生命科学学院,浙江 杭州 310058;2.宁波市生态环境局 余姚分局,浙江 余姚 315400;3.中国林业科学研究院 亚热带林业研究所,浙江 杭州311400)

城市环境噪声污染,尤其是交通噪声污染,对于城市居民的正常生活有着重要影响,城市化的飞速发展导致交通噪声成为城市噪声最主要的来源[1]。国内外学者对于降低交通噪声进行了多方面的探索和研究[2]。在诸多降噪方法中,植物除了能够达到有效降噪目的外,还兼有滞尘、降温与持水等作用,同时可以提升城市美感与居民幸福感[3-5],具有一定心理降噪作用[6]。目前,对于城市林带降噪的研究都集中在某个或某几个公园或者某段公路林带在不同噪声频率、植被类型以及林带宽度对林带降噪影响方面的研究[7-10],尚无在较广区域范围结合林带三维绿量等参数进行道路林带降噪方面影响的研究。本研究选取长江三角洲地区11个县(市、区)作为研究对象,评估样地交通干道绿化带主要植被组成以及降噪能力,分析林带三维绿量与枝下高等参数对于绿化带降噪能力的影响,进而提出对于城市道路林带的选择建议。

1 研究区概况

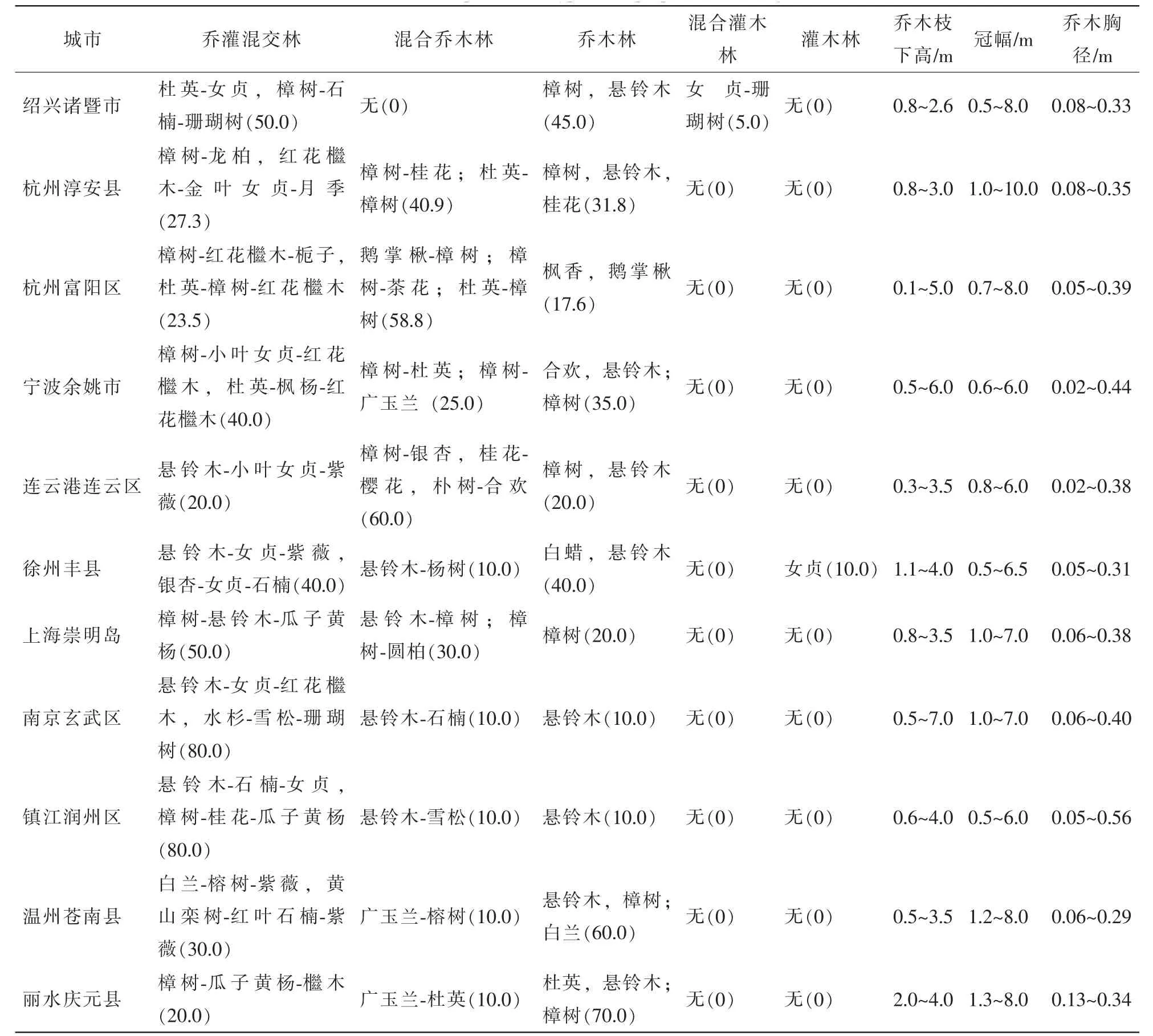

选取长江三角洲地区4条纬度带(34.5°N、32.0°N、30.0°N、27.5°N)上包括绍兴诸暨市、杭州淳安县、杭州富阳区、宁波余姚市、连云港连云区、徐州丰县、上海崇明岛、南京玄武区、镇江润州区、温州苍南县、丽水庆元县等11个县(市、区)。长江三角洲地区属于亚热带季风气候区,四季分明,土地及森林资源丰富,经济发展迅速,人员流动量大,随之而来的空气、噪声等城市污染问题日趋严重。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据调查与收集

2015年6-10 月,在研究区域建成区的交通干道上采用机械取样的方法,根据实地情形在每个县(市、区)选取10~20个样地,共149个10 m×10 m样地。样地宽度的选取参考孙伟等[11]、王慧等[12]关于林带宽度在降噪功能方面的研究,林带的划分参考许飞等[13]、郄光发[14]在城市林带方面的研究以及《城市绿地分类标准》(2012年由国家建设部颁布)对于城市森林的分类方法,样地林带类型的划分参照陈际伸[15]、韦如萍等[16]对于混交林营造机理的研究、样地现场平均植株高度以及LY/T 1812-2009《中华人民共和国林业行业标准》(2009年由国家林业局颁布)。

2.2 研究方法

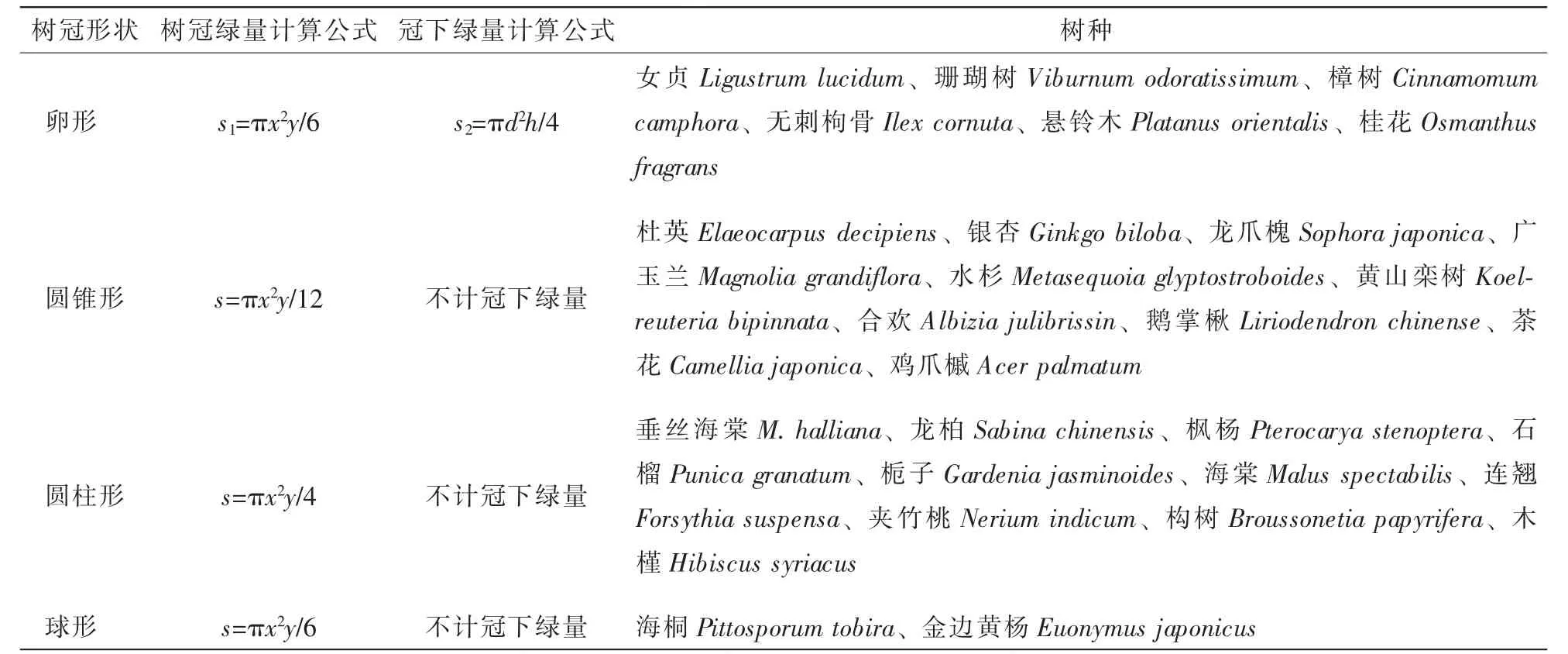

2.2.1 三维绿量的引入与计算 目前,国内外对于城市或城郊道路林带降噪效果的研究主要集中在植被对不同频率噪声的吸收效果,以及植物配置模式、林带宽度、叶片形状与质量等物理参数对林带降噪效果的影响等方面[17-19]。噪声的衰减效果会因植物表面显微结构及纹理不同而有差异,故而同种类型的植被在不同生活阶段对噪声的衰减作用也不尽相同。三维绿量(living vegetation volume,LVV),也称立体绿量,是结合乔木冠幅、胸径等参数计算得到的综合指标,能够描述植被空间结构和定量研究城市森林与环境之间相关关系,对于林带结构差异描述更为确切。引入三维绿量衡量林带降噪效果的影响,可以在一定程度上消除用同种类型的林带降噪率计算公式带来的误差。乔木的单株三维绿量为树冠绿量与冠下绿量之和,样地三维绿量由单株三维绿量累积获得,一般根据树冠形状来确定三维绿量计算公式[20~22]。本研究植被树冠类型由调查获取,同时综合参考中国植物志(http://frps.iplant.cn)、The Plant List(http://www.theplantlist.org)。研究区植被树冠类型与其对应的三维绿量计算公式如表1所示。卵形树冠的三维绿量s为树冠绿量s1与冠下绿量s2的和,其他树冠类型不计冠下绿量。灌木、草本的三维绿量计算公式参照王东良等[23],以盖度与株高的乘积作为结果。

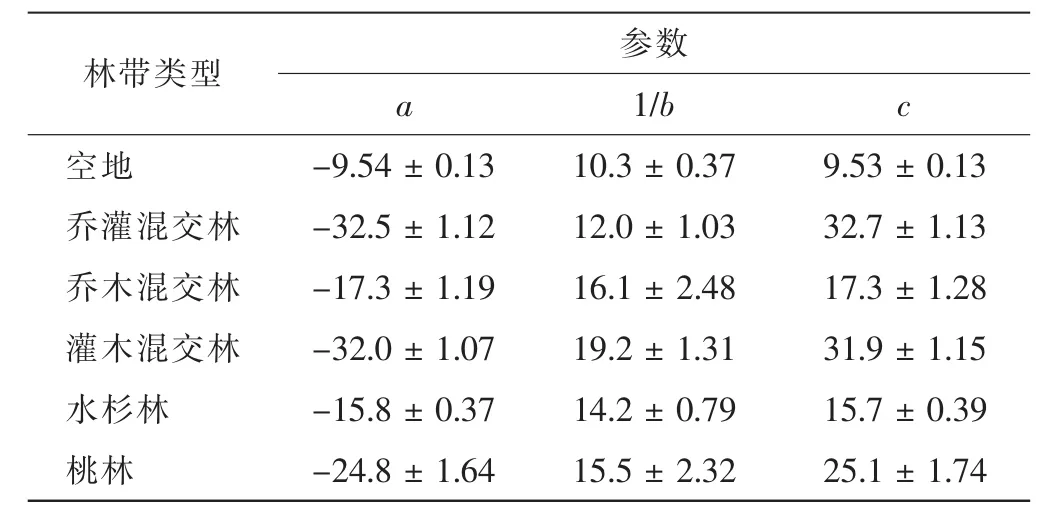

2.2.2 道路林带附加降噪值的计算 要得到更为可靠的研究结果,降噪模型需选取能够综合考虑林带各种林分参数的多变量非线性模型,并且该模型的研究区域最好能够与本研究区域具备相近的地理位置与相似的自然环境条件[24-27]。本研究采用沈建章等[28]在浙江长宜高速路段不同树种构成的水平空间上对于交通噪声衰减作用的实验得出的绿化带噪声衰减拟合模型,计算得到研究城市样地绿化带噪声衰减值。绿化带宽度l与其附加降噪量Q之间的关系为Q=ab-el+c,其中:参数a、b、c的值如表2所示,e为常数。对于乔木林附加降噪量结合乔木种类、叶形、枝干等特征参照水杉Metasequoia glyptostroboides林和桃Amygdalus persica林的计算方法进行。

表1 研究区域植被树冠类型及三维绿量计算公式Table 1 Crown shape of plants and their calculation formula of LVV

2.2.3 相关性分析 用Excel和SPSS 25.0统计分析软件,使用Pearson相关性分析法对于研究区样地三维绿量(LVV)与附加降噪值之间的相关关系进行分析。

2.2.4 秩和检验 用SPSS 25.0统计分析软件做Kruskal-Wallis秩和检验,对于绿化带不同枝下高范围与附加降噪量间进行多样本比较。

表2 绿化带噪声衰减拟合模型参数[28]Table 2 Simulation model parameters of noise reduction of green belts

3 结果与分析

3.1 研究区道路林带类型及占比分析

由表3所示:在长江三角洲地区11个县(市、区)的道路林带调查样地中,除绍兴诸暨市无乔木混交林外,其他全部都有乔灌混交林、乔木混交林以及乔木林这3种林带类型,仅绍兴诸暨市有灌木混交林,徐州丰县有灌木林。根据不同绿化带配置对于降噪效果影响的研究[29-30],乔木和灌木的合理搭配形成的多层次结构有利于形成良好的降噪面,故而乔灌混交林占比达到80%的南京玄武区、镇江润州区具备较好的降噪条件。而乔灌混交林占比低于30%的连云港连云区、丽水庆元县、杭州富阳区、杭州淳安县等地相对而言降噪条件较差。

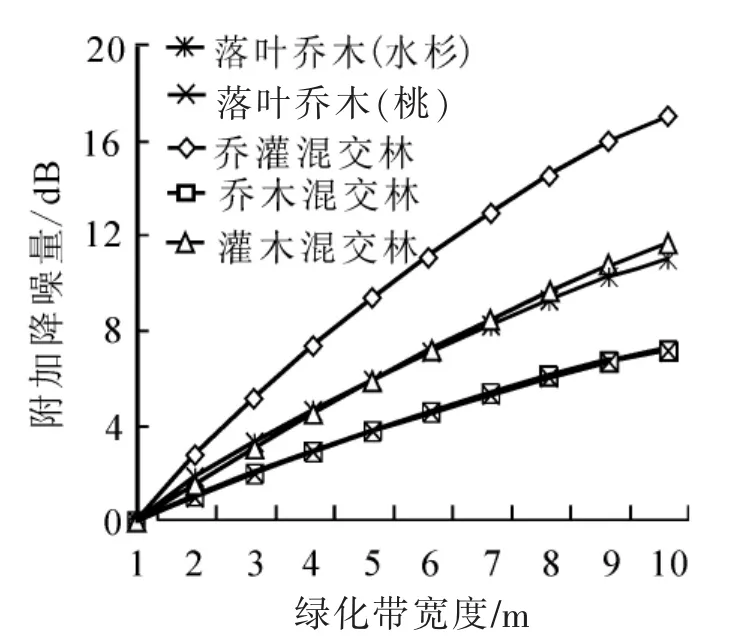

3.2 绿化带宽度与其附加降噪量间关系

几种不同类型降噪林带在10 m宽度范围内其宽度与附加降噪量之间的相关关系如图1所示。在相同宽度下,乔灌混交林的附加降噪值要明显高于其他类型林带。在宽度小于10 m范围内各类型林带降噪效果由高到低依次为乔灌混交林、灌木混交林、以桃为代表的落叶乔木林、以水杉为代表的落叶乔木林和乔木混交林,整体在10 m处呈现最佳降噪效果,附加降噪量随着宽度值增大而增大,呈现逐渐变缓趋势。

表3 研究区林分参数、组成类型及占比Table 3 Structural parameter,types and proportion of the green belt

3.3 三维绿量与附加降噪量间的相关分析

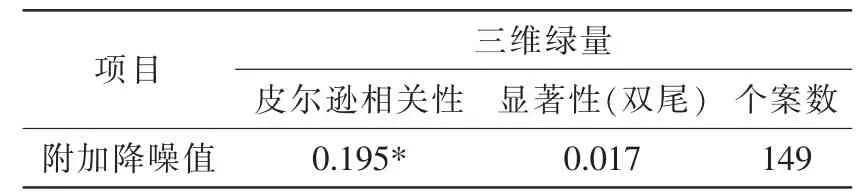

用皮尔森相关性分析法对样地三维绿量与附加降噪值之间的相关关系进行双变量相关性分析,采用双侧检验,结果如表4所示。对于11个县(市、区)主要道路林带共计149个样地的三维绿量与其附加降噪量之间的相关关系分析可得,研究地林带三维绿量与附加降噪量之间呈正相关关系,且在0.05水平(双侧)上相关显著。

表4 三维绿量与附加降噪量间的相关性分析Table 4 Correlation analysis between the additional noise reduction and living vegetation volume

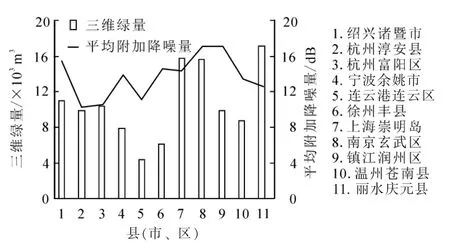

根据机械取样和典型取样相结合的方法选取10个样地进行总三维绿量与平均附加降噪量的统计,结果如图2所示。丽水庆元县的总三维绿量值高达17 336.59 m3,其附加降噪量却只有12.56 dB,相对偏低,这可能与其道路林带类型中乔灌混交林占比低有关;南京玄武区和镇江润州区2个地区道路林带的附加降噪量最高,达16.87 dB,其中镇江润州区的三维绿量值只有9 968.05 m3,这2个地区的乔灌混交林占比也在11个县(市、区)里最高。由此可见,林带降噪能力要结合三维绿量与绿化带类型进行综合判断。

图1 林带宽度与附加降噪量间关系Figure 1 Correlativity between the additional noise reduction and width of green belts

图2 研究区各县市区总三维绿量与平均附加降噪量间的对应关系Figure 2 Living vegetation volume and average of the additional noise reduction

3.4 附加降噪量与枝下高间的秩和检验

将149个样地中的74个乔木林以及乔木混交林样地根据枝下高整体数据分布分为0~2,2~3和>3 m 3个数据梯度范围组。将3组枝下高范围与其所产生的附加降噪量间做Kruskal-Wallis检验后得到渐近显著性(P=0.00<0.01),从而得出3组不同枝下高范围林带的附加降噪量不同的结论。进一步进行两两比较,结果表明:道路林带中乔木林以及乔木混交林可提供的附加降噪量在枝下高范围为0~2和2~3 m之间(P=0.00<0.01)以及0~2和>3 m之间(P=0.00<0.01)差异显著;在2~3和>3 m范围内没有显著差异(P=0.109>0.01)。而枝下高在0~2 m范围内的林带三维绿量均值要小于2~3 m和>3 m的林带,原因是植株矮小,相应的冠幅、直径都小。有研究[31-32]显示:在距离噪声源水平距离相同、测点高度在1.2 m左右的水平下,高度与分枝越低,绿化带的降噪效果越好。结合本研究可得:道路林带的附加降噪量在枝下高>2 m后不会有显著差异,在<2 m的情况下,枝下高越小降噪效果越好。

4 结论与讨论

植物对声波具有衰减作用,衰减主要通过植物表层纤维、气孔等结构吸收,转化声波为植物的阻尼振动和反射[12,33-34]。本研究引入三维绿量作为衡量林带降噪能力的指标,对长江三角洲地区11个县(市、区)的149个交通干道绿化带样地的三维绿量进行统计。在本研究区的149个样地三维绿量与其附加降噪量间呈正相关关系,这与曾旸等[31]对北京地区绿化带降噪效果探究得出的在0.5和1.5 m处绿化带的单位面积三维绿量与附加降噪量间呈正相关的结论相似。

综合分析林带配置类型、三维绿量及枝下高参数,发现总三维绿量值高的区域,其平均附加降噪量不一定高。结合前人在林带降噪方面的研究以及前面对于不同地点林带类型及占比的分析,三维绿量在衡量林带降噪能力方面尚存在一定缺陷。究其原因,在三维绿量的计算过程中主要涉及到植株的冠幅、冠高与枝下高,而越高大的植株,其这三方面的值越大。但枝下高作为影响植物降噪效果的一个重要因素,其值越小越有利于林带降噪[32,35],需进一步对研究地林带平均枝下高与其降噪量间进行分析,不能仅用单一指标,这与张志永等[36]和张庆费等[37]研究结论一致。对枝下高与附加降噪量做K-S检验,得到2 m是枝下高这一参数能够影响附加降噪量的一个临界值,这与孙伟等[11]的研究结果相近。

根据长江三角洲地区11个县(市、区)交通干道绿化带的配置类型以及占比分析得到,南京玄武区、镇江润州区的交通干道的绿化带中乔灌林占比较高,具备良好降噪环境。连云港连云区、丽水庆元县、杭州富阳县、杭州淳安县等地的道路绿带乔灌林占比较低,不利于降噪,故而应提高这些地区道路林带的乔灌林占比。城市道路林带对于噪声的衰减作用与林带配置类型、三维绿量以及枝下高密切相关,林带具备良好降噪效果需同时满足具备合理的乔灌配置、较高三维绿量值、乔木林与乔木混交林的枝下高小于2 m等条件。

本研究仅利用样地林带的冠幅、胸径、枝下高等基本参数进行较为基础的研究分析,由于林带在组成以及结构方面都较复杂,还需增加合理的监测研究。