北宋初期“崇文抑武”政策略论

2020-04-22袁志敏许关喜

袁志敏,许关喜

(眉山三苏祠博物馆,四川 眉山 620010)

一、引言

“文治”一词最早出现在先秦儒家典籍之中,《礼记·祭法》载:“汤以宽治民而除其虐,文王以文治,武王以武功,去民之菑。此皆有功烈于民者也。”[1]单从“文治”二字本身来看,文治就是除去血腥的武力征服而以文化教育和礼乐制度为主要手段教化和恩泽百姓;从文化普及的角度来看,文治则是实行儒家的礼乐教化,这本是儒家一贯的政治期望。而这一思想需要文人来传承,故而春秋战国时期,士人阶层便应运而生。钱穆曾指出:“中国在秦汉以后形成了士人政府,社会由士人来领导和控制。”[2]说明了文治局面出现是从秦汉时期开始的,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”将儒家学说作为治国思想,可谓首开中国文治之端。而宋代可谓是承秦汉隋唐文治之遗风而加以发扬而遂成制度性策略。

二、北宋初期“崇文抑武”政策形成的历史性渊源

研究宋史,“唐宋变革说”是无法绕开的话题,内藤湖南先生在《概括的唐宋时代观》指出:“唐和宋在文化性质上有着显著的差异:唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开端,其间包含了唐末至五代一段过渡期。”[3]作者分别从政治、经济、经学、文学的角度进行了分析。笔者认为,唐宋变革的最大特点学术的下移和文化的传播。而学术和文化从根本上改变了以前以武力为主的政治格局,进入了文化大繁荣的时代。因此,北宋“崇文抑武”政策也正是基于上述发展的基础而进一步形成和演进的。

(一)李唐以降以人为本和以文为先的文治理念的推动

隋唐帝国的建立,在中国中古时期社会的演进过程中占据重要的历史地位,所创造的辉煌灿烂的文化更是引领世界潮流。然人所共知的是,隋唐王朝的建立者弘农杨氏和陇西李氏同属于关陇集团,而关陇集团又脱胎于北魏六镇中的部分军镇中的将帅群体,这些将帅长期处于北镇,具有严重的鲜卑习气,而隋唐帝国的最高统治者的胡化倾向也显而易见。李福长、丁侃在《唐代文治化趋势与唐宋社会转型》中指出:“凭借军功建立起来的李唐王朝存在先天缺陷,关陇集团缺乏文化素养,这种缺陷导致了唐初武备立而文教不宣的文化裂带。”[4]这种文教不宣的政治生态在唐初确实是客观存在的。

《旧唐书·宗室列传》载:“时太宗谓诸功臣曰:‘朕叙公等勋效,量定封邑,恐不能尽当,各自言。’神通曰:‘旗初起,臣率兵先至,今房玄龄、杜如晦等刀笔之人,功居第一,臣且不服。’上曰:‘义旗初起,人皆有心。叔父虽率兵先至,未尝身履行阵。山东未定,受委专征,建德南侵,全军陷没;及刘黑闼翻动,叔父望风而破。今计勋行赏,玄龄等有筹谋帷幄定社稷功,所以汉之萧何,虽无汗马,指纵推毂,故功居第一。叔父于国至亲,诚无所爱,必不可缘私滥与勋臣同赏耳。’”[5]以上内容分析,明显的显现了关陇集团内部军功氏族对文人作用的轻蔑,反文沉珂暴露无遗。唐代的政治结构是南北朝时期许多世家大族不断分化和重组的结果,是胡汉文化相互影响、相互促进的奠基之作。随着隋唐统一帝国的形成与发展,国家政权治理的现实性需求增加,以及逐渐南朝化的文化氛围催生了文人政治的形成与发展,自唐太宗首倡文学治国思想之后,文人政治局面逐渐代替武人政治而成为社会的主流。《大唐新语》指出:“理国者以人为本,当后生以顺天,立身者以学为先,必因文而辅教。”[6]

由此观之,引文所体现的以文为先的文治政治理念与儒家所倡导的文治精神完全契合。为此,统治者躬身亲为,崇儒重道,兴学重文。开元时期,宰相文人执政集团的形成与扩展,完成了唐代文治局面的历史性转折。当然,科举制在唐代的逐步完善也在另一个方面促使着文治局面的加速形成。众所周知,北宋的科举考试可谓是登峰造极,进士及第人数更是蔚为可观,而这些都是源于唐代以人为本、以文为先文治理念的推动与贯彻,对于北宋“崇文抑武”政策的形成则产生深远的影响。

(二)唐末五代军阀割据与统治者自身文化性格之内省

五代十国所呈现的政治格局,实质上则是唐代藩镇割据的继续,而唐代藩镇割据政治诉求的实质则是以尊奉朝廷为名义和形式,实际上是以地方权力自治为基础,最大限度的追求以藩镇最高权力世袭化。相比较而言,五代时期的割据局面则明显的抛开了尊奉朝廷的名义与形式,追求最高权力成为藩镇将领们的毕生追求。为此,后晋成德军节度使安重荣曾指出:“天子宁有种邪?兵强马壮者为之尔!”[7],更是对这一时期军阀混战的确切性描述。

北宋王朝的建立与后周政权有着密切的关系,而后周政权的建立者亲身经历和目睹了前朝勃然而兴和勃然而亡的事实。从内心上来说,后周统治者是不希望自己所建立的政权“其兴也勃,其亡也忽”的。为此,在武力进行征服以求完成统一的同时,重文治主义的思想也逐渐显现,《王朴传》则指出:“世宗新即位,锐意征伐,已扰群议,新败刘旻於高平,归而益治兵,慨然有平一天下之志。数顾大臣问治道,选文学之士徐台符等二十人,使作《为君难为臣不易论》及《平边策》,朴在其中。”[8]以此观之,对当时所面临的整个历史趋势和历史局面的把握无疑是周世宗欲兴文治的深层次原因。北宋王朝的建立,是在后周政权主少国疑外地入侵的恶劣环境下平稳的过渡到赵姓家族手中的,为巩固新生的政权和稳定王朝易代所发生的人心散动,北宋统治者一以贯之的采取了大部分后周政权所采取的措施,这是历史的必然,因为王朝演进的前后相承是不可分割的。但是,北宋初期文治局面的形成,北宋统治者的帝王意图和文化性格是不可忽视的。北宋开国皇帝赵匡胤以武力夺取政权,他对五代十国时期军阀割据、武将擅权有着深刻的体会,防范此类局面的再次发生则成为重中之重。《长编》载:“‘太祖问赵普:“天下自唐季以来,数十年间帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家计为长久,其道何如?’普曰:‘陛下之言及此,天地人神之福也。此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无它奇巧,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。’”[9]上述对话,鲜明的透漏了北宋统治者欲兴文治的积极意图,同时由于对自己政权的不自信而骨子里所表现出来的担心。此外,帝王自身的文化性格也在一定程度上对社会风尚具有导向的作用。孟子曰:“为政不难,不得罪于巨室。巨室之所慕,一国慕之;一国之所慕,天下慕之;故沛然德教溢乎四海。”[10]春秋战国时期,巨室也就是所谓的世家大族之文化情态可以引领一国乃至天下的风气。在中国古代家国同构的政治形态中,最高统治者的自身文化性格在一定程度上决定了国家政治治理模式的走向,宋代统治者崇文的政治心态引导着北宋王朝向文治政治局面的方向发展。

宋代典籍中存在着不少有关太祖太宗文治个性的描述,如:建隆三年“上谓近臣曰:‘今之武臣,欲尽令读书,贵知为治之道。’近臣皆莫对。”[11]可以说,宋太祖是重文,而宋太宗则与太祖就不太一样,比起太祖的重文,太宗则是好文,如《宋史·太宗纪》载:“性嗜学,宣祖总兵淮南,破州县,财物悉不取,第求古书遗帝,恒饬厉之,帝由是工文业,多艺能。”[12]对此,李焘在《续资治通鉴长编》中亦指出太宗性喜读书的性格。观以上文字,我们可以得出,太祖重文思想很大程度上是对五代武人政治所抱有的心有余悸的恐慌,而太宗好文则是从治国理政的角度审视历史而形成的性格。所以说,太祖和太宗为北宋王朝的治理营造了良好的文治氛围。

三、北宋初期“崇文抑武”政策形成的具体性表现

北宋初期“崇文抑武”政策的形成,既有内化于心的思想意识的影响,又有统治者面对历史境况而必须且主动做出的历史性姿态的促进,总而言之,北宋初期“崇文抑武”政策的形成是历史与必然相统一的结果,而此政策的形成亦必有其相应的表现形式:

(一)抑制武人之势与权

王晓雪在 《北宋前期抑武政策及其思考》中曾指出:“经历了五代武人专权跋扈局面,通过兵变得到天下的宋初统治者,对于来自武将们的直接威胁,由警惕变为抑制。”[13]而抑制武将权力的首要措施便是解除武将手中的兵权,最著名的便是宋太祖自导自演的“杯酒释兵权”。有关杯酒释兵权,最早的记载当属王曾的《王文定公笔录》,原文载:“太祖创业,在位历年,石守信、王审琦等犹分典禁兵如故。相国赵普屡以为言,上力保庇之。普又密启请授以他任。于是不得已,召守信等曲宴,道旧相乐。因谕之曰:‘朕与公等昔常比肩,义同骨肉,岂有他哉?而言事者进说不已。今莫若自择善地,各守外藩,勿议除替。赋租之入,足以自奉,优游卒岁,不亦乐乎?朕后宫中有诸女,当约婚以示无间,庶几异日无累公等。’守信等咸顿首称谢。由是高、石、王、魏之族俱蒙选尚。寻各归镇,几二十年,贵盛赫奕,始终如一。前称光武能保全功臣,不是过也。”[14]

杯酒释兵权从一定意义上说,基本上结束了武人干政的局面,为北宋文治局面的权力奠定了基础,此后,赵普出任枢密使则是明证,故而,元代史学家袁角曾感慨:“杯酒释兵权,此启运立基之机也。然文盛武衰,亦自此始。”[15]其次,更戍法的实施,其具体措施是:“分遣禁旅,戍守边地,率一二年而更,欲使往来道路,足以习劳苦;南北番戍,足以均劳逸。故将不得专其兵,而兵亦不致娇惰。”这样就收到了“兵不知将,将不知兵”的效果,对于武将专权起到了一定的防范作用。这些措施都极为巧妙地将军事权力集中在最高统治者手中,以达到对武将权力的抑制和制约。

(二)扩大科举取士之量

文人士大夫在北宋文治局面的形成与发展中占据重要的地位,并起着举足轻重的作用。因此,扩大科举取士数量亦成为发展和巩固北宋文治局面的重要手段。宋太宗曾说:“朕欲博求俊彦於科场中,非敢望拔十得五,止得一二,亦可谓致治之其矣。”[16]积极地表达了其欲以文士治天下的心情与奢望。在宋代的科举取士制度之中,科举取士的类型包括很多,而贡举则是最重要的取士手段,占据了宋代科举取士的半壁江山。而贡举取士又包括正奏名和特奏名两种不同的登科类型,其中,正奏名登科人数,据马端临《文献通考》载,从建隆元年到乾德八年,登科士人的总数达200人左右,这是太祖在位的人数。而太宗在位时,虽没有具体人数,但每次突破百人是经常之事,故而有“贡举之疏数,取士之多寡,惟上所命”之说法。自仁宗以后,虽有最高统治者降诏加以限制,但每科亦在百人之上,据张希清先生统计:“北宋贡举(包括徽宗朝上舍贡士)共开科考试81榜,其所取士:正奏名进士19595人,诸科16366人,合计共35961人,特奏名进士、诸科合计共16035人。正、特奏名总计51996人。”[17]扩大科举取士的结果,其最重要的作用便是为北宋文治局面的实施奠定了人才基础,并且在一定程度上推动了北宋“崇文抑武”国策的贯彻实施与执行。

(三)不杀士大夫成定制

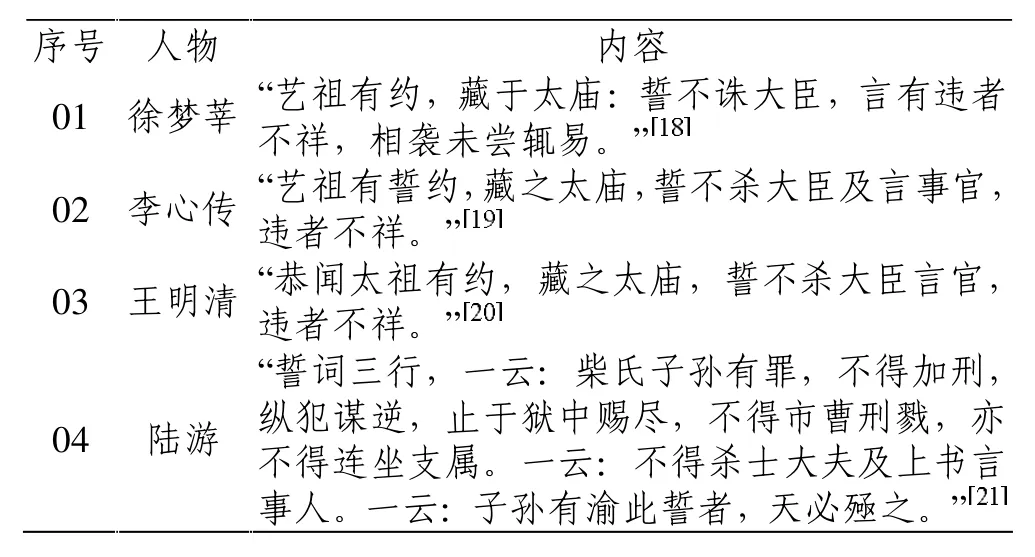

作为宋朝的家法之一,“不杀士大夫”可谓将北宋的文治局面推向了顶峰。有关宋代“不杀士大夫”的相关论述,由于记录者不同,文字各有出入,现辑录於下:

序号 人物 内容04 陆游

以上是文献的有关宋朝“不杀士大夫”的相关文字记载,学术界有关此事论述也是众所纷纭,对其评价也是一分为二,李峰先生在评价其作为制度性的策略所产生的消极作用时则指出:“皇帝丧失了针对士大夫的诛杀之权,这就在一定程度上削弱了朝廷威慑群臣的能力,因此,皇帝要想使群臣为自己卖命,除了以利相诱之外,似再也没有其他更好的办法了。”[22]但是我们不能否认,宋朝统治者以失去威慑群臣权威为代价而构建的文治局面无意对文化的传播及传承产生了决定性的影响。为此,徐吉军先生则将“不杀士大夫”归为宋代的一种宽容的文化政策,在这种宽容文化政策的促使下,“宋代士大夫们因而敢于说话,敢于直陈时弊,敢于思考,敢于创造。”[23]也正是这种宽容的文化政策促使了宋代的官僚士大夫们在北宋文治局面的感召下形成了独具时代特色的政治心态。

四、北宋初期“崇文抑武”政策形成的现实性影响

《宋史·文苑传》指出:“自古创业垂统之君,即其一时之好尚,而一代之规模,可以预知矣。艺祖革命,首用文吏夺武臣之权,宋之尚文,端本乎此……自时厥后,子孙相承,上之为人君者,无不典学;下之为人臣者,无不擢科,海内文士彬彬辈出焉。”[24]北宋王朝政治上文德政治的出现,改变了武人专权政治下文人士大夫的隐逸之风,开创了中国封建王朝文人政治的巅峰,在这样的社会风尚之下,北宋官僚士大夫的政治心态得到充分的展现与回归。北宋 “崇文抑武”政策的形成与发展,产生了极大的影响。不仅改变了士大夫们的境遇,提高了其社会地位,更是直接刺激了他们自身心理态势、精神面貌以及行为方式的显著性转变。

(一)北宋士大夫角色意识之确立与提升

《孟子·尽心上》载:“尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼济天下。”[25]北宋文治局面的形成及文治政策的施行激发了士大夫们“兼济天下”的儒家人文情怀,因此,他们表现出来的“得君行道”的儒者心态比以往任何时候都更加强烈。宋代相关的文献记载中,有关文人士大夫角色意识的描述不在少数,以其中代表人物辑录于下:

序号 人物 角色意识之描述 表达之思想01 范仲淹“信圣人之书,师古人之行,上诚於君,下诚於民;先天下之忧而忧,后天下之乐而乐;欲倾臣节以报国恩。”经邦济世舍身报国02 苏轼 “致君尧舜,此事何难;丈夫重出处,不退要当前。”积极进取舍身报国03 王禹偁 “男儿得志升青天,须教利泽生于民。”04 欧阳修 “大君子之用心,动必有益於人也。”05 李觏 “诵孔子孟轲群圣人之言,纂成文章,以康国济民为意。”不计得失阔达胸怀06 周敦颐 “志伊尹之所志,学颜子之所学。”07 张载 “为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万事开太平。”

从上表得知,不管是政府的官员,还是思想教育家,他们都具有一种积极入世的兼济天下的情怀,他们的这种情怀是渗透到骨子里的儒家思想的外在性表现。而这种儒家思想能够得以表现,同时更是得益于北宋王朝统治者文治局面以及文治政策的施行。

(二)北宋士大夫参政意识之增强

包弼德先生在《斯文:唐宋思想的转型》对“士”阶层在唐宋两朝的不同表现做了区别性的论述,原文载:“对十六国南北朝时代到9世纪的士,我将称之为‘门阀’,从9世纪到北宋晚期以来,称之为‘文人’。”[26]也就是说,从门阀到文人的转变,不仅仅是身份地位的改善,更是整个社会风尚的转变,而北宋文治局面的形成以及文治政策的施行成为这一风尚的保障。颜之推词训诫自己的后人时也曾说文化比仕宦更重要。因此,文治局面的形成首先保障了文化的传播,其次是学习文化的文人数量增加,而文化与文人构成了北宋的统治基础,官僚士大夫群体自然形成。这是一种时代精神的感召,更是文人士大夫强烈社会责任感的外在体现。郭学信强调:“在时代精神的感召下,北宋士大夫不但有着强烈的政治参政意识,而且在道德上有着严格的自我要求,意欲通过道德意识上的自我完善,重振为唐末五代兵戎毁堕的道德规范,促进人类社会的发展。”[27]的确,北宋士大夫积极的参政意识的增强是严格的道德自律为基础的,也就是说士大夫们将道德内化於心,将道德外化为实践,在此过程中,已经将原始儒家的那种“坐而论道”的理论思维具体到了“身体力行”的社会实践当中去了,这种将儒家积极成功的运用到政权的治理模式之并取得相当的成就,可以说是北宋的士大夫最鲜明、最值得一提的表征。

五、结语

日本学者沟口雄三指出:“自从孔子学派在政治社会中进行活动以来,正如人们常说到的那样,特别是在宋代以后,出现了大批的科举官僚以来,在社会上到处可以注意到儒家的为政者和积极分子作为政治社会的领导阶层所特有的经世责任观念。”[28]而这种渗透在北宋文人群体之中的经世致用观念,突出的表现在士大夫以积极的精神状态,凭借自己渊博的知识和理政经验 “言政教之渊流,议风俗之厚薄,陈圣贤之事业,论文武之得失”而达到直言犯谏的程度。如包拯在为官期间,“举刺不避乎权势,犯颜不畏乎逆鳞。”[29]刘安世“其面折廷争,或帝盛怒,则执简却立,伺怒稍解,复前抗辞,旁观者远观,蓄缩悚汗,目之曰殿上虎。”[30]可以说,北宋士大夫这一敢言直谏的品质改变了五代军阀割据局面下士大夫“恬然苟活于世”的萎靡之风气。才成就了像苏轼一样“奋厉有当世志”的一大批儒家思想的支持者、捍卫者、传播者和践行者。正如吕变庭先生总结的北宋士大夫的人格特征:在政治人格上,他们是由边缘走向了核心;在文化人格上,他们是由悲观走向自信;在社会人格上,他们是由观望走向责任。总之,唐宋思想的转型促使了文化的传播与繁荣,更直接促使了北宋文治局面的形成与不断的发展,文人政治和文治性政府的形成促进了北宋社会的发展。