晚发型重症肌无力患者的临床特点及预后

2020-04-21范树良

范树良

(吉林市人民医院 吉林 吉林 132001)

重症肌无力(myastheniagravis,MG)是神经肌肉接头功能丧失的一种自身免疫疾病,主要累积在突触膜上,其受体为乙酰胆碱[1]。其病因以机体对神经肌肉的接头部分抗乙酰胆碱受体产生的异常抗体[2],从而导致骨骼肌收缩不力。其发病初期一般是咽喉肌、眼外肌等小群机体的肌肉,逐渐积累到其他的肌肉中,后期会导致全身的肌肉不力,甚至呼吸困难。该病年发病率为(20 ~50)例/00 万,以男性为主。有研究指出,15%~30%的患者后期可能发生肌无力危象情况。而随着年龄的增大,身体免疫力下降、各项机能衰退,该疾病发展蔓延速度更快,发生危象情况的可能性也更大。因此,对晚发性重症肌无力患者的临床特征及患病阶段进行及时判断,可大大提高疾病治疗效率。

本文选择了2017 年1 月—2019 年12 月在我院接受晚发性肌无力治疗的150 例患者。根据患者年龄分为两组:对照和观察,对患者资料进行回顾式整理分析,跟踪观察至少三年后,统计两组患者的临床症状、预后效果等,旨在对晚发重症肌无力患者的临床特征和预后进行分析。现报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年1 月—2019 年12 月我院收治的晚发性重症肌无力患者150 例。所有患者均在我院进行连续性规范治疗,并接受我院持续性观察至少3 年以上。本研究根据患者年龄将患者分为对照与观察两组,各75 例。所有患者采取改良Osserman 分型,具体如下:眼肌型(Ⅰ型)、轻度全身型(Ⅱa 型)、中度全身型(Ⅱb 型)、急性重症型(Ⅲ型)以及迟发重症型(Ⅳ型)[3]。对照组患者年龄50~60岁,包括60岁,平均病程(4.0±0.3)年;观察组患为60 岁以上患者,平均病程(3.9±0.5)年。两组患者在性别等基础资料上比较无显著差异(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 临床纳入与排除标准

纳入标准:(1)所有患者出现咽喉肌肉、面肌、眼外肌肉或肢体肌肉等肌无力症状,且呈现“晨轻暮重”现象;(2)所有患者在临床表现基础上,符合下列特征之一:新斯的明实验≥60%。呈阳性;肌电图呈低频重复神经电刺激波幅递减和(或)单纤维肌电图颤(jitter)增宽[4];血清学检测骨骼肌乙酰胆碱受体抗体呈阳性。且临床HBV 检测均为阳性。临床确诊为晚发性重症肌无力患者;(3)病历资料齐全;(4)患者治疗过程中病情较为稳定,对治疗药物未出现较大排异反应。排除标准:排除意识障碍患者以及心脏、血液等重大器官功能衰竭患者。治疗及随访过程均征得患者及家属书面签字认可,符合伦理委员会标准。

1.3 治疗方法

1.3.1 对于病情稳定患者采用胆碱酯酶抑制剂结合环孢素、环磷酰胺等免疫抑制药物进行治疗。胆碱酯酶抑制剂应根据患者身体情况个体化药物剂量,最大不超过480mg/d。

1.3.2 对于病情危重者,运用冲击治疗,静脉滴注地塞米松10 ~20mg/d 或甲基强的松龙1g/d。情况好转后改口服维持治疗。

1.3.3 对于有胸腺增生、胸腺瘤等患者,应尽早实施放射、手术等外科治疗,病情急性危重患者必要时进行血浆置换。并保证日常调养,避免劳累、减轻压力。

1.4 观察指标及疗效评价

(1)临床首发及合并症状;(2)临床治疗及预后效果:根据美国重症肌无力协会(MGFA)推荐标准[5],以最后一次随访结果作为最终判定结果,分为“治疗有效,预后良好”与“治疗无效,预后不佳”两种结果。治疗有效状态分为:完全稳定(CSR)、药物缓解(PR)、最小表现(MM)以及状态改变(I);治疗无效状态分别为:未改善(U)、加重(W)、恶化(E)以及死亡(D of MG);(3)危象情况:根据诱因不同分为肌无力危象、胆碱能危象以及反拗危象。

1.5 统计学方法

采用SPSS20.0 统计软件处理。计数资料以例和百分比表示,用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 临床首发及合并症状

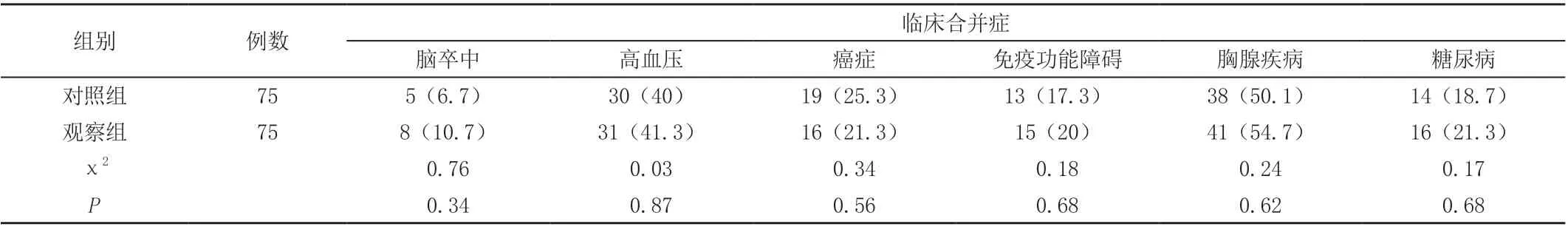

统计结果显示,对照组患者临床首发症状中出现眼肌受累64 例(85.3%)、咽喉肌受累8 例(10.7%)、面肌及颈部肌肉受累3 例(4%);观察组患者临床首发症状中出现眼肌受累62例(82.7%)、咽喉肌受累9 例(12%)、面肌及颈部肌肉受累2例(2.7%),四肢肌受累2 例(2.7%)。两组患者临床上的首发和合并症状比较差异有统计意义(P>0.05),具体见表2。

2.2 临床治疗及预后效果

统计结果显示,两组临床治疗及预后效果比较,对照组比观察组治疗效果明显(P<0.05)。具体见表3。

2.3 危象情况

统计结果显示,对照组患者75 例中,共发生危象69 次,从发病到危象平均(36.1±10.3)个月,观察组患者75 例中,共发生危象89 次,从发病到危象平均(27.2±7.9)个月,两组的危象发生次数及发病周期数值比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3.讨论

重症肌无力的发病高峰期分为25 ~40 岁以及45 ~60 岁。50 岁以上发病定义为晚发型重症肌无力。该病首发病情以眼外肌和提上睑肌无力[6]为主要症状。或伴随复视、全身无力等症状。该疾病呈进行性缓慢发展,当患者过度劳累、食物中毒或精神紧张等因素时,可出现吞咽困难、颈部肌肉无力、眼球转动障碍等病症,病情严重者可能出现重症肌无力危象。临床一般应用糖皮质激素、胆碱酯酶抑制剂、免疫球蛋白等进行药物保守治疗。对于全身型、无手术禁忌症患者,可采用胸腺切除术治疗。但相关研究表明,手术治疗LOMG,或可能因为自身免疫力差、乙酰胆碱抗体集中释放[7]、肺部感染等因素导致术后肌无力危象的产生。因此,对于LOMG 的治疗,临床应以药物治疗结合日常保健为主,注意充足休息、预防感染、适当按摩、慎用抗生素等药物,以提高预后效果。

表1 一般资料对比[n(%)]

表2 临床合并症[n(%)]

表3 临床治疗及预后效果[n(%)]

在本研究中,通过对两组患者资料整理分析,发现年龄越大患者其预后状况越差,出现危象情况的可能性越高。综上所述,晚发性重症肌无力具有临床特征明显、难以治愈、患并发症概率高等特点,临床应结合患者年龄、身体情况等多种因素,实施尽早、综合性治疗,以延缓患者病情发展,提高生命质量。