颍河上游的地貌变迁对新石器晚期聚落分布的影响

2020-04-20李中轩孙艳丽徐永新谷蕾

李中轩,孙艳丽,徐永新,谷蕾

1. 许昌学院城乡规划与园林学院,许昌 461000

2. 河南大学环境规划学院,开封 475004

新石器聚落的地貌区位与旧石器时期的最大区别是人们开始大规模集聚于平原区和濒水地貌区,驱动力是不断增长的发展农业的要求。从仰韶文化晚期开始农业逐渐成为史前生业的主体,追求农业发展前提下的环境改造意识的确立是人地关系发展历史的重要转折点。国外学者很早就关注史前聚落与地貌关系的研究,重点是以下3 个方面:①聚落区位的环境要素与生业类型结构的匹配关系;②地貌环境支配下的区域聚落格局;③地貌变迁对聚落分布影响的数字模拟。如Garrard 等[1]研究了约旦Azraq 地区的史前聚落选址特征,认为玄武岩河谷阶地的史前聚落与其石器加工业取向相关。Laylander[2]发现美国San Diego 县史前聚落的区位选址存在差异:采集型聚落偏爱河谷两岸的高地,而农业型聚落则集中于河谷低地。Briuer等用数字模拟方法恢复聚落在土地利用和微地貌改造过程中的时空变迁特征[3];也有学者关注古代聚落社会的水资源管理机制和社区组织图式对可持续发展的积极作用[4]。2012 年Santa Fe 学院论坛认为[5],聚落考古研究应基于社会的可持续发展视角考查聚落地貌对环境变迁的适应弹性、生业结构的可持续性以及导致聚落衰亡的环境外因。同时,自然-人文双重因素影响下的聚落地貌景观变迁研究也日趋活跃[6]。

国内学者重视聚落遗址的微地貌环境解构和地貌环境时空变迁对聚落社会发展的影响[7-8],注意到史前人类在聚落选址时对地貌因子随时代变迁存在差异[9],关注空间尺度差异和生业结构变迁对史前聚落选址的约束机制[10]。近年来,有学者把目光从聚落社会被动地适应自然环境转向主动地规划和利用环境是史前聚落研究在思路的重要转型[11-13],研究史前聚落社会对地貌环境的规划和利用模式可以了解新石器时期人类参与和干扰地貌环境过程的机制。颍河上游地区是河南新石器文化的核心分布区之一,其中龙山晚期的大型聚落曾一度繁荣,具有竞争性质的聚落群有王城岗、瓦店、古城寨、郝家台、太仆等十余个[14]。原始农业自仰韶晚期以后成为史前生业结构的主要成分,农业活动既受自然环境变迁的制约,又是人类改造环境的媒介,因而史前农业的类型和结构分析成为聚落环境研究的一面镜子。本文在恢复颍河上游地区新石器环境变迁的基础上,基于本区龙山时期农业类型特征尝试讨论颍河上游文化阶地的形成及其地貌变迁对本区新石器文化的影响。

1 区域地理背景

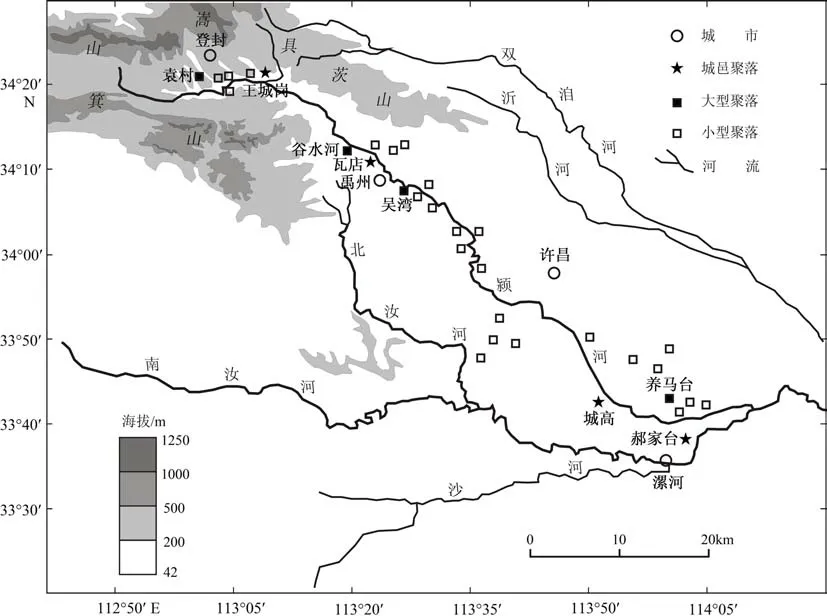

颍河古称“颍水”,是淮河的一级支流,源于河南省登封市石道乡。本文研究的上游河段指河南省禹州市褚河镇至河源段,全长91 km,流域面积约2 620 km2,年径流量约7.25×108m3。流域内属暖温带季风气候,1 月均温2.6 ℃,7 月均温27.8 ℃,多年平均降水量约690 mm(图1)。颍河上游流经登封盆地和禹州平原两个地貌单元,登封盆地构造基底始于燕山运动,经数次抬升和夷平后至早更新世(Q1)的构造抬升形成当下的地貌格局。登封盆地南部为颍河冲积的平原谷地,北部为颍河支流下切嵩山南麓洪积台地形成的南北向岗地。另据盆地东缘缺少早中更新世地层特征判断,颍河系自下游向上游溯源侵蚀后袭夺登封盆地水系而成。颍河流出登封盆地即为开阔的禹州平原,该平原由山前洪积扇和颍河冲积扇组成,上部为全新世冲积层,其下伏为数十米厚的冰积层,而且平原岗和外围丘陵地多覆有厚度不等的次生黄土。

图1 颍河上游地区及龙山时期主要聚落分布Fig.1 Map of the study area and the major archaeological sites

2 材料与方法

除了开展野外地貌调研和区域地貌分析外,还在禹州瓦店遗址区(龙山文化)、登封王城岗遗址区(龙山文化、二里头文化)和浅井乡(自然堆积剖面)开挖样品进行磁化率、粒度和常量元素含量测试,以获取本区新石器时期古环境变迁特征参数。本文土壤样品的环境指标测试工作均在许昌学院资源环境实验室完成。

磁化率测定:称取10 g 在室内风干样品,粗研磨至土粒在2 mm 以下,置于干净的圆形塑料容器,使用英国Batington 公司生产的MS-2B 型磁化率仪,对每个样品分别进行低频磁化率(0.47 Hz))和高频磁化率(4.7 Hz)的测定,连续测量3 次,取其平均值。

粒度测定:取0.7 g 室内风干样品置于烧杯中,用H2O2(10%)和HCl(10%)等试剂进行前处理[15],最后上机测定。测试仪器:Malvern 公司生产的Mastersize-2000 型激光粒度仪在超声波量为12.50单位条件下进行测量,遮光度:20% 左右,连续测5 次并取均值。

元素含量测定:将风干的土壤样品剔除砾石、木屑、动植物残体等异物,之后过筛分选,然后将20 g 样品装入干净的样品盒进行上机测定,获取金属元素含量数据。测试仪器为美国产Thermo Scientific Niton XL3 型金属元素分析仪。

3 颍河上游新石器聚落的地貌与区位特征

根据研究区的地貌差异,颍河上游地区可以分为登封盆地和禹州平原,对应地貌区的史前聚落可定性为封闭型和开放型两个类型。本区的史前聚落主要分4 个文化期[16-17]:裴李岗文化聚落(5 处,约8.5~7.0 kaBP)、仰韶文化聚落(11 处,约7.0~5.0 kaBP)、龙山文化聚落(27 处,约4.6~4.0 kaBP)以及二里头文化聚落(5 处,约3.9~3.6 kaBP)。

3.1 盆地聚落(封闭型)的地貌特征

登封盆地内的裴李岗时期聚落是典型的岗地聚落,该期的生业经济以采集和渔猎为主,聚落选址偏向于资源丰富的高亢黄土岗地。根据实地勘测和先前文献[18],告成镇双庙遗址(海拔292 m)和王城岗遗址(海拔270 m)、唐庄乡向阳遗址(海拔394 m),遗址所在岗地坡度为1.5°~3°、坡向多为90°~180°,近冲沟水源,地表土壤类型为亚沙质壤土。仰韶期和龙山期聚落均分布于颍河及其支流沿岸的二级阶地上,地势平缓、土壤肥沃:66%的聚落所在海拔<280 m,32%的聚落坡向集中于180°~270°的地貌区。阶地面坡度大多<1.8°,耕作层厚度>60 cm,土壤类型为粉砂黏质壤土。二里头时期聚落在登封盆地仅有3 处,即王城岗、程窑和玉村,它们都位于颍河左岸的二级阶地上,背岗临河,地势和缓,便于耕作。

3.2 平原聚落(开放型)的地貌特征

禹州平原由箕山和具茨山的山前洪积扇和颍河冲积扇组成,南北两侧的洪积扇上均有类黄土状风尘堆积,经流水切割形成黄土台地;本区地势自西北向东南降落,从白沙水库向禹州市区地势逐渐开阔,谷地平原最宽约13.2 km,平均海拔约140 m。本区的史前聚落集中于禹州市区附近的颍河两岸的二级阶地上,其中以龙山期聚落最多(11 处),其次是仰韶期聚落(5 处),裴李岗聚落(1 处,枣王)和二里头聚落(1 处,阎寨)最少。禹州平原在早中全新世以流水堆积为主并间有黄土状风尘堆积,二级阶地面多为潮褐土和棕壤,坡度<1.6°,可耕土层厚度>35 cm,作物可利用地下水埋深<150 cm,利于旱作农业。

3.3 两类聚落的区位特征

登封盆地的聚落数目(30 处)多于禹州平原区(18 处),从仰韶期到龙山期史前人类对聚落选址的偏好基本一致。盆地聚落偏好于颍河左岸,而平原聚落则集中于右岸,与颍河两岸的支流数量高度相关,即支流数多的一侧聚落也多。显然,仰韶期和龙山期聚落选址均偏好于河口(支流与干流交汇处)阶地,如本区的王城岗、袁村遗址等。另一方面,龙山期聚落在平原区的选址偏好是河曲阶地,即倾向于河流环抱的地貌区位,如本区的瓦店遗址、褚河吴湾遗址等。这两类聚落的共性是:两面临河,利于灌溉发展农业又便于防御外族入侵,因而这两类聚落在仰韶时期占比45%,在龙山时期上升至74%。从地貌单元区位看,登封盆地在地貌上相对封闭、文化相对保守,而禹州平原区聚落与淮河下游的大汶口文化,南阳盆地的屈家岭、石家河文化有广泛联系,多元文化的融合为本区先民发展农业生产提供了更多的区位选择方案。

3.4 两类聚落的集聚特征

Batty[19]认为,一个地理单元内的聚落点的衍生及其空间演化按照分形几何体生长模式展开。鉴于王城岗和瓦店分别是登封盆地和禹州平原在龙山晚期的城邑聚落,故本文将其作为两个地理单元聚落的几何重心,用其他聚落与之距离的几何平均值的累加值(Ri)和聚落数目(N)作为测算两个地理单元内聚落集聚度的指标。同时,由于禹州平原区在裴李岗、仰韶和二里头时期聚落数较少,仅对龙山时期两地的聚落集聚维数进行对比(图2)。

从分维几何角度看,史前聚落的空间分布可视为维数为D 的点集集合,如果D<2 则表明聚落密度分布由几何重心向外围衰减。图2 显示,D登封盆地=0.577 4<D禹州平原=0.588 7 表明两地聚落均有向心特征(D<1)。同时,集聚维数大小对应点集在空间的覆盖范围。因而,登封盆地聚落群的集聚维数较小,覆盖范围较小,而聚落数量多,表明重心聚落对近邻聚落的影响力较大,集聚度较高;而禹州平原的外围聚落集聚维数较大且聚落数量少,表现出聚落分布较分散的几何特征。可见,封闭型聚落群的向心力高于开放型聚落,这可能与文化的单一性和多元性特征相关。

4 颍河上游新石器时期的气候特征

4.1 禹州浅井剖面的古环境记录

本文测试了禹州市浅井镇白土垌村附近出露的深度为168 cm 的黄土剖面,共获取测试样品53 个。该剖面的地层特征是:①表土层(0~30 cm),富含植物根系和昆虫洞穴;②类黄土层(30~78 cm),呈灰黄色,粉砂含量约15%~20%,质地疏松;③古土壤层(78~129 cm),土层为棕灰色块状硬质土,其间有多条不规则炭黑色条带和1~3 mm 的炭屑;④次生黄土层(129~168 cm),有显著的风积特征并间有卵石,该层呈浅黄色硬质土,粉砂质含量约20%,剖面底部有3~7 mm 厚的不连续钙质淋溶层。对比Huang 等[20-21]对渭河上游黄土剖面地层的全新世黄土和古土壤地层划分和年代的对应关系,结合全新世气候变迁次生黄土和古土壤叠加特征[22-23],本文界定了浅井剖面地层的年代框架(图3)。

土壤磁化率反映成壤过程中铁磁矿物(如磁铁矿[Fe3O4]、赤铁矿[Fe2O3]等)的集聚程度[23]并与土壤粒级和沉积环境相关联[24],低频磁化率可用于表征地层的成壤强度,因而磁化率是黄土古环境研究的常用指标。图3 显示,浅井剖面的低频磁化率有两 个 峰 值 区 间:古 土 壤 层(S0)为(72.5 ~93.3)×10-8m3/kg,表土层(St)为(87.1~93.5)×10-8m3/kg,指示两个化学风化的适宜期,对应地层的黏土矿物和有机物含量较高。由于夏季风强盛导致化学风化作用占主导,粒径在适宜的成壤环境中平均粒径(古土壤层:9.8~20.5 μm)小于全新世晚期的类黄土层L0(20.7~28.5 μm)。相反,两个磁化率低值区间则指示干冷环境下的类黄土堆积期。另一方面,由于Rb、Sr 在地表过程中的化学活性的显著差异,Rb/Sr 比值可用于指示夏季风强度和黄土成分的淋溶程度。图3 中古土壤层的Rb/Sr 均值为0.79,而黄土层(L0)Rb/Sr 均值为0.65,表明古土壤层淋溶作用较强,Sr2+流失量大。

图2 登封盆地聚落区(a)和禹州平原聚落区(b)在龙山文化期的集聚维数Fig.2 Comparison of agglomeration dimensions for the Dengfeng area (a) and the Yuzhou area (b) in Longshan Period

图3 浅井剖面地层的古环境指标Fig.3 Paleo-environmental records in the Qianjing profile

从图3 磁化率和Rb/Sr 值的曲线变化可见,禹州浅井地区在古土壤层(全新世大暖期)形成时期Rb/Sr 值较高,暗示地层形成期为温暖多雨气候。根据古土壤层与新石器文化的对应序列,仰韶文化期气候温暖湿润,龙山文化期则气温下降,降水减少,二里头文化期的气温和降水条件好转。秦小光等认为本区在仰韶文化早期气候偏干,晚期暖湿,而龙山时期则冬季风逐渐盛行,气候开始向干冷方向过渡[25]。该结论与图3 中Rb/Sr 曲线和磁化率曲线反映的古环境特征基本一致。

4.2 颍河上游地区早中全新世的气候波动

颍河上游地区的各新石器文化的类型和起讫年代为:裴李岗文化约8.5~7.0 kaBP,仰韶文化约7.0~5.0 kaBP,龙山文化4.6~4.0 kaBP,二里头文化约3.9~3.5 kaBP,其持续期与全新世大暖期基本吻合。为了厘清新石器时期古气候的波动特征,本文借助禹州马沟洞石笋氧同位素对本区的古环境记录进行讨论。禹州马沟洞石笋氧同位素δ18O 时间序列显示[26],颍河上游地区在11.2~10.6 kaBP 夏季风不断增强,该期气候变化波动大、持续期长,是冰后期气候变迁的重要转折期。马沟洞石笋氧同位素时间序列表明,本区在9.1~4.9 kaBP 夏季风强度相对稳定,氧同位素含量处于偏负区间,表明夏季风较强,直至5.0~4.9 kaBP 气候逐渐变干。又据郑州西山黄土剖面磁化率时间序列数据[27],西山剖面磁化率在4.5 kaBP 开始显著下降,3.8 kaBP 又出现小幅回升,直至3.0 kaBP 左右降至最低,表明嵩山周边地区在龙山文化时期夏季风强度显著衰退,在二里头时期夏季风强度有小幅加强,降水量亦随之增加。

5 河流地貌变迁与龙山聚落兴衰

5.1 河流地貌对气候波动的响应

Penck[28]在研究阿尔卑斯地区的冰碛地貌时提出,阿尔卑斯山地区河流阶地形成于间冰期的流水侵蚀过程之后,不少文献开始关注河流阶地对大尺度气候波动的响应[29]。研究表明[30-31],无论在构造抬升区还是构造沉陷区气候变迁的旋回周期是引起河流侧蚀和下切的主要因素。同时,千年尺度的气候变迁对浅山丘陵和平原的河流阶地形成有深刻影响,如祁连山东段全新世的多级阶地的形成年代与全新世大暖期有较好的对应关系[32]。Vandenberghe认为[33],因气候变迁导致植被覆盖、河川径流和地层风化等因素的变化是气候作用于河流地貌的基本机制,并建立了气候波动与河流地貌过程的互动模式:从温暖期到寒冷期河谷从单河道向辫状多河道过渡,河流作用以侧蚀为主题,温暖期形成的河流阶地往往被破坏,以至于多数全新世形成的阶地连续性较差。同时,全新世时期在丘陵平原区形成的河流阶地年代较新,构造抬升的影响远不如更新世以前形成的阶地,因而气候因素对河流过程起主导控制作用[34]。颍河上游地区属于浅山丘陵-平原过渡区,而且新石器时代的始末分别与全新世初期和中期的全球性气候变迁事件相衔接,故基于地貌-气候控制理论可以粗略解释颍河上游的河流地貌过程。

5.2 颍河文化阶地的形成与河流地貌演变

禹州马沟洞石笋氧同位素记录表明[26],颍河上游地区在11.2~10.6 kaBP 时期夏季风持续增强,河流作用表现为下切侵蚀,考虑到颍河上游二级阶地堆积层基底为晚更新世类黄土层[35],可推知颍河的一级阶地(现为二级阶地)大致形成于11.2~10.6 kaBP时期。该过渡期河流下切幅度大、影响范围广,同时也意味着颍河结束了河谷拓展的地貌过程。

马沟洞石笋氧同位素记录显示[26],进入全新世大暖期后本区气候相对稳定,但在8.3、7.6、6.0、5.2 kaBP 存在夏季风减弱的波谷。根据气候冷暖过渡时期河流作用原理,这些时间节点可能伴随着颍河的下切侵蚀(冬季风盛行→夏季风盛行)和河流侧蚀(夏季风盛行→冬季风盛行)的交替过程。实地勘查表明,王城岗聚落、瓦店局聚落所在的一、二级阶地为内叠阶地,表明全新世以来颍河的下切过程和侧蚀过程的幅度有限,而且先期形成的一级阶地往往被后期的河流侧蚀过程所破坏。

颍河上游河流阶地变迁与本区生业经济结构和聚落变迁亦有显著的对应关系:阶段I 为冰后期到全新世的过渡期(约11.2~10.6 kaBP),河流开始下切侵蚀颍河上游一级阶地T1(现今是二级阶地)的形成开启了该区新石器文化的初创时期[36]。早期的裴李岗文化以迁徙型聚落为主,采集和渔猎为先民的主要生业。进入仰韶文化时期后为阶段II,气候处于全新世大暖期的适宜期,但气候波动导致的河流下切与侧蚀作用使得本期有新阶地的形成,也有阶地的破坏。仰韶时期的农业已经逐渐成为先民的主导生业,定居型聚落开始普遍。龙山文化时期为阶段III,气候渐趋干旱,径流量减小,颍河河床开始淤积并逐渐抬升,河漫滩与一级阶地面的高差仅有2 m 上下[37],非常利于引水灌溉。颍河上游该期的稻作农业和养殖业都处于兴盛期,并形成了王城岗、瓦店、郝家台、养马台、城高等城邑聚落。可见,气候-地貌系统与史前聚落社会相互作用的枢纽是生业经济的立地空间和生业活动的具体形式。

5.3 龙山稻作农业的普及与城邑聚落的兴起

图4 是瓦店遗址东南台地龙山期文化地层(4.4~3.9 kaBP[38])记录的环境变迁特征,表征化学风化强度的Cr/Cu 值处于低值区间(1.6~3.2),河积沉积物为中粗砂堆积(762~1 062 μm),表征成壤作用强度的频率磁化率也处于低值区间(均值0.923%)。结合浅井剖面(图3)古土壤层(92~105 cm)Rb/Sr较低、磁化率较低、粒度偏高的指标特征,表明瓦店地区在龙山早中期(约4.5~4.2 kaBP)气候特征是先干后湿,到了龙山晚期(4.2~4.0 kaBP)气候重新变干,且整个时期河流洪积过程显著。

图4 瓦店遗址龙山文化地层的古环境指标Fig.4 Environmental proxies of the Wadian site in the Longshan culture period

瓦店遗址附近地层存在差异性新构造升降运动[39]:以禹州东3 km 附近的褚河镇存在郭连-张得隐伏断裂(NE-SW),自晚更新世以来该断裂以西以沉陷为主(0.04~0.17 mm/a),以东地区则以掀斜抬升为主(约2.5~3.3 mm/a)。在气候变干和新构造活动双重作用下,颍河河床在褚河镇枣王、十里附近形成构造陡坎,河道的围堰效应导致褚河以上河段泥沙堆积速率大于构造沉降速率,因而颍河的瓦店河床逐渐升高。

根据瓦店遗址的考古发掘报告[38],瓦店遗址的西侧和南侧发现有深度约2.5 m 的L 型大型壕沟并与颍河河道相连接,主要功能是引水灌溉和聚落防御。据此推测当时的颍河河面高度与遗址阶地面高差应在2.5 m 左右。瓦店遗址地层中炭化种子鉴定结果则表明[40],瓦店在龙山时期的稻谷种子出土概率为62%,与粟、黍的出土概率相当,表明瓦店地区当时有良好的灌溉条件可以满足水稻种植。

在整个龙山文化时期,干旱气候下的颍河流量减小、泥沙堆积不断抬高的河床为稻作农业创造了良好条件,快速发展的农业促进了本区城邑聚落的崛起。龙山文化中后期,除了禹州瓦店大型城邑聚落外,颍河中游还有郝家台、养马台、城高等十余个大于5 hm2的中大型聚落,它们都具有早期城邑聚落的特征,表明酋邦社会的形成[14]。但是,选址于高河床河流两岸的聚落频繁遭受洪水的侵袭,人们不得不反复加高房屋基座以规避洪水,如瓦店遗址和郝家台城址都是建在高出遗址外围4~6 m 的高台上[41]。

5.4 平原区龙山聚落群的衰亡

龙山晚期全新世大暖期逐渐进入尾闾,4 000 aBP的降温事件具有全球意义[42],河南地区在孟津[43]、新砦[44]等剖面的环境记录中均有体现。本文的浅井剖面地层在88 cm(图3)、瓦店遗址地层在95 cm(图4)的频率磁化率亦有显著波动,表明颍河上游地区在龙山文化末期(约3.8~3.9 kaBP)存在气候变冷事件。研究认为[45],中原地区在夏代初期存在数十年的持续性洪水;王城岗遗址和新砦遗址的城垣遗存都有洪水破坏的痕迹[46]。《史记·夏本纪》载:“帝尧之时,鸿水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧”;《庄子·秋水》亦有“禹之时,十年九潦”的记载。另一方面,颍河禹州段由于气候变干颍河河床不断加积导致阶地面与河水高差缩小(<2.5 m),而且多数聚落布局在河流下泄缓慢的河道曲流和河口附近;因而分布于颍河两岸阶地上的龙山聚落必然遭受持续性洪水的毁灭性破坏。即使到了二里头文化后期禹州平原的颍河两岸仍然罕有聚落分布。作者推测4 000 aBP 的降温事件及其伴随的洪水过程严重破坏了颍河上游新石器聚落向中下游传播的历史进程,改变了颍河上游以稻作农业为基础、以城邦文化为内容的史前文化传播的方向。

6 结论

(1)颍河上游地区在全新世早中期大致经历了3 个河流地貌旋回,其中始于约11.2 kaBP 的河流下切过程奠定了颍河上游新石器聚落的栖息阶地。本区丘陵和平原地区的河流地貌与气候变迁存在显著的耦合关系,基于马沟洞和浅井剖面的古环境指标记录可以粗略识别颍河上游在8.3、7.6、3.8 kaBP存在3 次明显的河流下切过程。

(2)颍河上游地区的史前聚落偏好选址于曲流阶地和河口阶地,这种地貌区位为发展稻作农业提供了灌溉条件,但却无法有效地抵御洪水威胁。颍河上游地区的史前聚落在仰韶时期曲流聚落和河口聚落占45%,而在龙山时期这一比例上升至74%,这为本区的龙山文化聚落快速衰落埋下了伏笔。

(3)浅井剖面古环境指标显示,仰韶时期磁化率均值为87.7×10-8m3/kg,Rb/Sr 均值为0.83,表现为暖湿的风化环境;龙山时期古土壤层的Rb/Sr 比值减小到0.66,低频磁化率降低到72.5×10-8m3/kg,表明颍河上游地区气候渐趋干旱。受气候和构造运动的叠加效应影响,颍河河道淤积、河床抬升。瓦店遗址的壕沟遗存表明,颍河水面与文化阶地高差<2.5 m,为稻作农业提供了适宜的灌溉条件。高河床河流地貌使得稻作农业在颍河上游快速普及,推动了本区龙山聚落发展和城邑聚落的繁荣。

(4)4 000 aBP 降温事件伴随的持续性洪水过程摧毁了颍河上游一度繁荣的龙山城邦文化,而曲流阶地和河口阶地这两类史前聚落的区位选择偏好成为制约史前文化可持续发展的主要瓶颈。