胃原发性恶性黑色素瘤2例

2020-04-20吴圣明罗元韦常宏陈肖瑜陈璞琳

吴圣明 罗元 韦常宏 陈肖瑜 陈璞琳

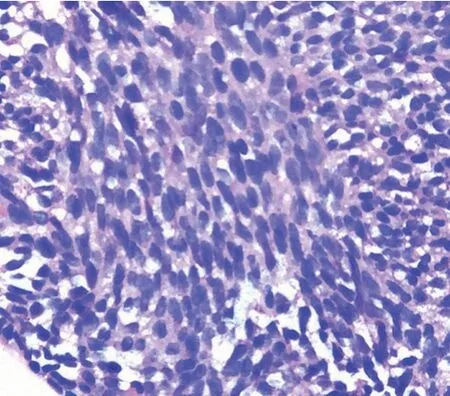

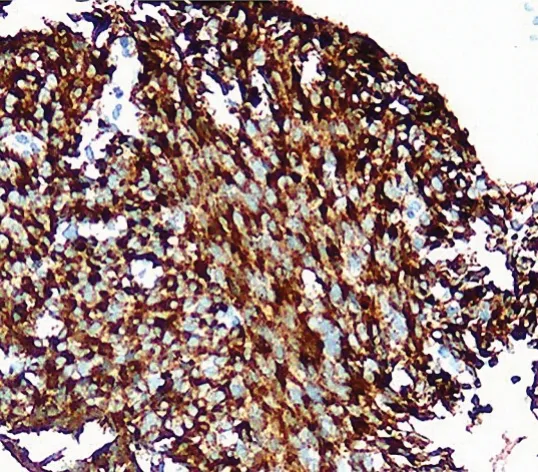

病例1:男性,55岁,因“吞咽困难3个月余”于2013年4月入广西医科大学附属肿瘤医院就诊。全腹CT示胃底贲门区肿物,大小为6.1 cm×4.5 cm,考虑胃癌。仅行活检,标本为小块组织3个,最大径0.1 cm。肿瘤细胞主要为短梭形肿瘤细胞(图1),胞质偏少嗜酸性,染色质细腻,未见核仁;核分裂像12个/10HPF。初诊考虑软组织梭形细胞肿瘤或低分化腺癌。病理诊断:胃恶性黑色素瘤。免疫组织化学结果示:肿瘤细胞表达HMB45、Melan-A、S-100、Vimentin(图2~3),不表达CK、CK(L)、CD117、DOG1、CD34、SMA、Desmin。确诊11个月后失访,期间行7个周期化疗,肿瘤无缩小。

图1 梭形肿瘤细胞(H&E×400)

图2 肿瘤组织HMB-45蛋白阳性表达(BenchMark XT)(IHC×400)

图3 肿瘤组织Melan-A蛋白阳性表达(BenchMark XT)(IHC×400)

病例2:女性,67岁,因“上腹部疼痛3月余”于2018年11月入广西医科大学附属肿瘤医院就诊。CT示胃窦部肿物,大小为11.5 cm×10 cm,考虑胃窦癌。首次检查为活检标本小块7 个,最大径0.1 cm。大部分肿瘤细胞呈不规则椭圆形,胞质中等量,部分肿瘤细胞胞质明显嗜酸性,核偏位呈浆细胞样细胞、低分化上皮样或肉瘤样(图4),有1~2 个嗜碱性核仁,核分裂像18个/10HPF。初诊考虑淋巴造血系统肿瘤、低分化腺癌或肉瘤样癌。病理诊断:胃恶性黑色素瘤。免疫组织化学结果示:肿瘤细胞表达HMB45、Melan-A、S-100、Vimentin,不表达CK、CK(L)、CD38、CD138、Desmin。确诊后于2018年12月行全胃切除术治疗。巨检见胃窦部溃疡型肿物,大小为12.5 cm×10.0 cm×3.0 cm,有出血坏死,侵及全层,镜下见少量黑色素颗粒(图5)。胃周淋巴结23枚,其中3枚有转移瘤。术后无瘤生存9个月,未见复发和转移。

图4 浆细胞样、低分化上皮样或肉瘤样肿瘤细胞(H&E×400)

图5 细胞间质有少量黑色素颗粒(H&E×400)

小结恶性黑色素瘤是起源于黑色素细胞或其前体细胞的高度恶性神经外胚层肿瘤,黑色素细胞来源于胚胎神经嵴细胞。恶性黑色素瘤最常见于皮肤,非皮肤发生的恶性黑色素瘤包括:1)眼球恶性黑色素瘤;2)黏膜恶性黑色素瘤,如鼻咽、口咽、肺及胸膜[1]、阴道、宫颈、卵巢等[2-4],消化道多见于直肠肛管区,其次是食管。胃肠道恶性黑色素瘤多数具有转移性,原发于胃黏膜者鲜见报道[5]。本研究分析2例胃原发性恶性黑色素瘤的临床病理特征,为该病的诊断、鉴别、预后分析积累资料。

本研究2例病例形态各异,在活检标本中缺乏色素颗粒,易诊断为其他形态相似的肿瘤[6]。鉴别诊断:1)胃肠道间质瘤:通常表达CD117、DOG-1、CD34 等;2)低分化腺癌或印戒细胞癌:常表达CK、CK(L);3)浆细胞瘤:常表达CD20、CD79a、CD138、CD38,κ、λ呈限制性表达;4)肉瘤样癌或肉瘤:常表达CK、Vimentin。免疫组织化学染色标记物HMB-45、Melan-A及S100,对于诊断恶性黑色素瘤具有重要价值。

2例病例因为失访及无瘤生存期不足12个月,未满足Sachs等[7]提出的诊断肠道黏膜原发恶性黑色素的全部标准,但是患者无体表肿瘤切除史,体格检查未见体表肿瘤,CT未发现胃以外其他部位有肿瘤,本研究即认为病例是原发的。

目前黏膜恶性黑色素瘤的治疗依然缺乏研究积累,国内针对肢端/黏膜来源黑色素瘤的研究[8]有助于进一步了解其发病机制和指导临床诊治。