“制造”

2020-04-19RichardZhang

Richard Zhang

前言

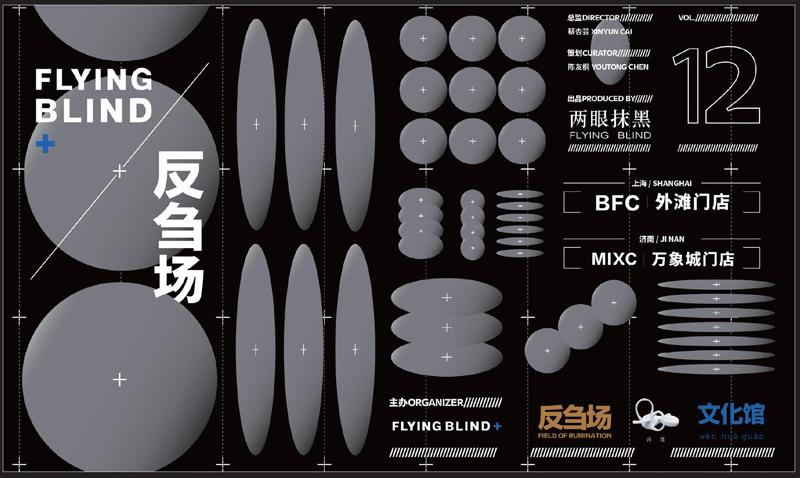

2019年12月12日开业的外滩金融中心BFC商场二层有一个十分特别的店面——“反刍场”,在里面你可以找到价格不菲的收藏级首饰,中国独立设计师时装,与一些由精致的半米硬盒包裹着的形式各异的艺术作品。有趣的是,无论这些高冷的艺术家平日里以何种媒介表述自己,在盒子中却都仿若“再生”。比如以影像装置擅长的杨振中,周啸虎的录像作品在盒子里直接使用显示屏自动感应播放,或是画家赵洋的小画与杨心广的“特别订制”,这些有趣味的形式与内容,明显与当下中国当代艺术品市场里泛泛而乏味的常规样式撇开了干系。

这个由艺术家陈友桐发起的“两眼抹黑艺术项目”,旨在“持续邀请当代重要艺术家进行独家专项合作,不定期进行更新,尝试构建当代艺术档案收藏计划和多样化新生产系统。”目前这个项目已合作了16位中国当代艺术家。这些60至80后艺术家,是一群思想和创作的活跃者,彼此十分熟悉对方的艺术意志与形式。正如店面“反刍”所示,这个艺术项目的特点即是将形式十分成熟艺术家们的创作进行一次更新,每一件作品对于熟悉他们的观众来说都有了新意。在商业运作上,它们通过线上发布,线上线下联动进行销售,商品价格相对亲民,单件在一万元左右。

如今,中国一线城市的买手店、创意商店已经初具规模,广义上的艺术衍生品发展前景一直被大家讨论并关注,但与此同时,成功的案例并不多。究其原因,无外乎是关于产品的市场运营与其制造链现状的问题。首先此市场的需求量对于大多的商家是模糊且难以判断的,决定库存多少的货款只能是以“摸着石头过河”来猜测,判断失误就会大量积压,血本无归。即便它预期的利润颇丰,理性的投资方依旧按兵不动。此外,其制造业的上游部分与下游部分都有还未解决的问题。艺术衍生品制造链的上游部分为艺术品授权,国内的现状是市场对于版权保护的意识十分薄弱,商业机构给到的授权费用很低,致使这一块市场的内容源头——艺术家们几乎不做主动耕耘。下游部分是艺术衍生品的设计与制作,艺术衍生品制造链对于“精品制作”这一概念常常没有很好的执行。比如将一幅佳作只是粗暴地印刷在廉价的马克杯上,定价便水涨船高,十分之尴尬。

市场并不饱含善心,它只会谨慎地奖励那些知难而上者。无论未来结果如何,我们运送的是这个系统中的痛点。因此,《财富堂》与发起人陈友桐进行了一次深度对话。

访谈

FA:在2020年里,计划里你还要继续做一位艺术家?

陈:我一直都是艺术的从业者,不受限,不闲置,不浪费,这就挺好。艺术也没那么复杂,但讲多了就很煽情。

FA:在我的观察里,“FLYING BLIND艺术项目”应该不是你凭空想象出来的,项目是否有一个前身?另外,请对项目本身做一个介绍。

陈:两眼抹黑FLYING BLIND是2015设计师蔡杏芸创办的,我主要负责文化艺术的项目创建和定位。最早是策划了2015年的798艺术节,接着成立了个互联网编程+设计创意的团队“在线旅行团”(后来改名“履行团”),并同时启动了两个手机端互动技术平台,一个是“文化馆一线上艺术计划”,另一个是摇滚音乐的“内耳”,两个平台操作基本上一样,都是以互联网交互开发与朋友圈传播的方式进行,并邀请了大量的艺术家和音乐家参与创作。两个平台对当时来讲都是史无前例的并取得一定的成效和影响力。但很快我们也玩腻了,自然而然的被带入另一个语境中,如何破系统或如何在系统中再造系统的可能性思考就随之而来,这也是一个能让我觉得稍微有点意思的事。2017年我们用了一年的时间设计了三个APP,其中有一个就是艺术与设计的“FLYING BLIND”。如何把当代艺术、设计、互联网的优点串到一起,又不落入俗套是一个艰难又充满想象力的事情。而“FLYINGBLIND艺术项目”是2018年启动的一个长期创作计划。我们的愿景是以持续性的工作方式,轻便又灵活的流通并展示艺术,也是对中国代表性艺术家的一个档案式采样计划。正常的规划是每年推出8-10位艺术家的专项创作,也会根据实际操作的复杂性而定,基本每个项目都要6个月左右才完成。从艺术家的方案讨论、包装设计,到展览的策划、展示形式、销售推广等等都做了很周密的工作。项目虽轻但也够让艺术家折腾,他们都投入了大量时间,有一位艺术家推翻了自己七个方案还在重新构思,非常令我们感动。

FA:你是如何对各位艺术家的作品进行定价的?

陈:作品都是与艺术家共同讨论出来的,围绕一个主旨,传播真正有价值的当代艺术,拒绝天价,让更多真爱艺术的人能轻松拥有喜欢的艺术家的精品,虽然数量很有限,但我们很真诚。

FA:据我了解,这一套艺术品的市场成绩很不错,一次在深圳的临时展览(快闪店)一天就卖出42份影像,估算起来大约有40多万元的进账了。影像艺术的销售本来就是一个不好推动的工作,这样的收获是有着聪明布局的地方,比如定价,或是推广?可以再为我们详细聊一下?

陈:优质的项目主要还是艺术家们的功劳,他们都是国内非常重要的艺术家,本身就有很好的口碑。都是用心之作,项目和聪明没有关系,聪明的人都扎堆在风口浪尖处,不会选择这种工作,文化艺术的实验属性决定它不是一个先天性爆款,也正是这一点让我找到持续性创新的工作乐趣。深圳的展览规模较小,我们带去四位影像艺术家的项目,同时策划了一个叫“影像馆”的主题,主要想推动的有几点要素:艺术阅读的新方式、档案收藏的系统性、项目的再组织策划。

FA:对于这些作品,你能够提供给买家相应的版权保护材料?

陈:每一件作品都是艺术家花了大量时间创作的精品,也都制作了精美的独版证书、官方印章與艺术家签名。

FA:有否市场上的目标群体,在商业购物中心开店、展示,迄今买家方面是否有带来一些惊喜?

陈:有两类群体,普通白领可以每两个月花五-六千元收藏一件;专业爱好者可以收集成套,目前有几位藏家是集一套的方式,相信未来意义非凡。我其实不关心在哪开店,我关心做每一件事情在对标的行业中的竞争力与创新性还有延展系统。

FA:这些艺术家的遴选的考量是什么?未来会带入哪一些艺术家?

陈:项目启动至今我们有一个专业小团队讨论,而且我身边都是非常优秀的艺术家朋友,对他们多年来的创作系统比较了解。目前预推出的艺术家是:冯梦波、aaajiao、施勇、李燎、杨健……

FA:这一次我看到陈晓云的作品是纸本,杨心广是在表面上看是一块砖,石青在便宜的纸盒上创作。不客气地形容它们的“有效性”只局限在当代艺术市场,你是如何面对并推广他们的?

陈:就是需要这种“当代性”的艺术家,艺术从来就不需要由奢侈的材料构成。能用最简洁的方式让“艺术”轻松在场的作品都很极品。我一直对太容易做或已经很成熟的流水线行当没什么热情。对项目来讲价值传播是首要工作,当然最重要的是作品浓缩了艺术家最经典的语言。

FA:被委任的艺术家如何与你一起工作?对于结果你是否有一个把控,或是干涉?是否隐隐地在心里设定了一个优与劣的标准?

陈:项目由艺术家全部负责,包括主题、文字、作品创作、发布形式等等,都以最能体现艺术家的创作特点和意见为准。我们的工作还是在整套项目的策划和概念系统上,在出品和档案形象上或设计的可实施性上做把控和协调。目前看来都是非常用心之作,花了艺术家大量的心血,主要还是得益于艺术家们对项目的认同和支持。

FA:你期待中这个艺术项目未来的经济表现是什么样的?市场预期与计划等等。

陈:除了影像以多版本的形式,其他项目都是独版的形式,艺术家创作的每个项目基本都在20件之内,我们完全尊重艺术家的创作状态,像艺术家陈晓云的项目就只做了十件就封笔了,赵洋的项目售罄提前结束,很多人在等就是沒有了。所以我们会调控数量和价格,未来能集成一套的人等于家里拥有100位(或更多)重要的当代艺术家的实体作品博物馆,价值和意义这里不用专门强调。

FA:根据我的观察,这个项目的创意十分有广州商人的风格,它是否依赖或得益于湾区的过去与现在制造业土壤与环境?

陈:从生产制作的角度来讲,艺术项目档案确实是一个综合性较强的工作,集合艺术、设计、技术、工艺等每个环节都需具备极强的转换力,得益于团队的执行能力,他们长期从事高端产品开发,很自觉地把时间花在出品质量与细节体验的把控上。

FA:从项目本身制作环来讲,能否与那些艺术家合作或代理的画廊进行垂直合作?或是需要避开的竞争冲突?

陈:“FLYING BLIND艺术项目”自成立的主旨就是推动当代艺术,有机和环保的与现有的机制联动和其生。FLYING BLIND艺术项目首先自身是个独立的创新系统,不存在和外界重复或竞争问题。“浓缩与凝练”这次的线下展览我们邀请了艺术家们的画廊一起联动,有画廊的协助与参与能让观众去了解艺术家更完整的创作脉络。重要是艺术,其它都是配套,这时代不存在相互代替只存在互相补充。

市场并不饱含善心,它只会谨慎地奖励那些知难而上者。