对《死水微澜》中成都方言词汇历时发展的认知调查

2020-04-17张冬梅

摘 要: 本文以成都方言小说《死水微澜》“序幕”部分为语言标本,对百年前成都话文本词汇在现代普通话影响下的历时变化做个案调查,发现成都方言词汇发展既有变化也有延续。在认知语言学体验哲学阐释下,词汇构成要素变迁的理据是人们社会生活变化的跨域投射。词汇变迁分为词汇消亡、词汇固化、受普通话的同化和书面语转向口语表达等多种情况。同时,成都话中保留使用的“非理性”词汇形式,实为交际者强调双方亲密关系的情感诉求符号,这应是语言演变维持一定稳定性而以延续的一种内在心理认知逻辑力量。

关键词: 成都方言词汇;死水微澜;认知;历时发展

中图分类号: H172.3 文献标志码: A 文章编号:1672.0539(2020)02.0091.06

成都作家李劼人于1935年创作的《死水微澜》是一部讲述甲午战争到辛丑条约签订前后四川普通民众生活故事的长篇小说。有意思的是,小说中大量的成都话,于生活在辛丑条约签订一百年后的川西坝子民众,仍然还在鲜活地使用;但同时,随着普通话在校园和工作环境中的普及性使用,民众对老派成都话的表达和理解逐渐稀少,口语交流中语音发音出现偏差,新词表达日渐增多,字形书写上有很多字有音但无法书写。语言的演变是一个自然的过程,本文以《死水微澜》(1)中的成都话为语料,通过对方言词汇系统的时间发展做百年前后的对比,重点关注词汇系统的语义发展路径,探讨语言发展的认知逻辑。

一、关于《死水微澜》及成都話的研究

李劼人创作的《死水微澜》《暴风雨前》《大波》三部系列小说都以四川为背景,描写了从甲午战争到辛亥革命前后约二十年的社会广阔画面,其文学价值与巴金的《激流》三部曲、老舍的《骆驼祥子》等并列,标志着20世纪30年代中国现代长篇小说的成熟。

《死水微澜》以成都及北郊天回镇为地理坐标,通过社会底层市井人物的生活挣扎和感情纠葛透视清朝末年基层人民的苦难人生以及洋教渗透到内陆后中西文化的冲突与碰撞。小说在语言表达上充满了浓郁的川西坝子乡土气息,方言俗语的大量使用惟妙惟肖地刻画出19世纪末20世纪初成都平原上的风土人情以及西方文化对内陆正统价值的冲击。

对《死水微澜》的研究目前主要集中在对其文学与艺术价值的评鉴上,而对作品中的乡土语言特色的专项研究不多。硕士论文《〈死水微澜〉四川方言词研究》[2]5-73通过比较方言词典与现代普通话汉语词典的方式,分门别类地逐一整理了小说中的314个典型方言,并简要分析了方言的语言特点;期刊文章《〈死水微澜〉部分四川方言词语考释》[3]对成都话部分词汇做了细致的考释工作。

相较于普通话,成都方言属于西南官话,是一种地域变体。普通话基于北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。成都话和北京话的语音及词汇系统有较大的差异。方言研究受地域性限制,方言区外的受众难以从语言输入中激活相关的生活体验,不易产生亲切感。对成都话研究较多的学者如四川大学张一舟分析了成都话中数词量词等的语法特点[4],辜磊、黄旭男共同写作署名的会议发文关注了成都话的元音和声调[5],西南民族大学秦祖宣的教育部基金项目文章有关音律音系学[6],国家开放大学的杜克华与复旦大学的陈振宇等联合对语气词助词的语用认知进行了深入的探讨[7]。

二、理论背景和研究方法

(一)理论背景

对语义的发展做纵向的梳理是历时语言学的重要议题。传统词汇学主要从语义所指范围的扩大和缩小、词义褒贬情感的升格降格、词义的转移,以及词义随语法表达需求而形成的语法化虚词和短语句子词汇化后意义表达的固化等方面探讨词汇发展的路径和理据[8]。20世纪80年代认知语言学的兴盛提供了另一种语义演变的路径和理据解释。认知语言学所坚持的体验哲学观强调语言表达的三条基本原则:心智的体验性、认知的无意识性和思维的隐喻性[9]52。概念隐喻理论进一步认为,人类的概念系统和抽象思维本质是隐喻性的,语言中的比喻表达是人类头脑中概念隐喻系统的外显[10]6。隐喻认知是从一个相对具体直观的始源域,通过相似性原则,来理解和构建一个相对抽象复杂的目标域,从始源域到目标域的映射激活了两个语域之间一系列的图式相关,并产生隐喻阐释。如果映射发生在同一认知语域内, 通过突显具有突出特征的相邻相关概念来代替整个概念,转喻认知途径就实现了。概念隐喻理论认为隐喻转喻是我们认知新事物的途径方法。

(二)研究方法

基于《死水微澜》中的老派成都话文本词汇,通过对比现代普通话影响下的新派成都话对应文本词汇,我们逐一对小说第一部分“序幕”中的文本做个案访谈和调查,发现成都方言相较于普通话有自己的词汇特点。结合语言理解的认知途径,本文分析调查了成都话词汇发展的一些内在逻辑。

三、结果与讨论

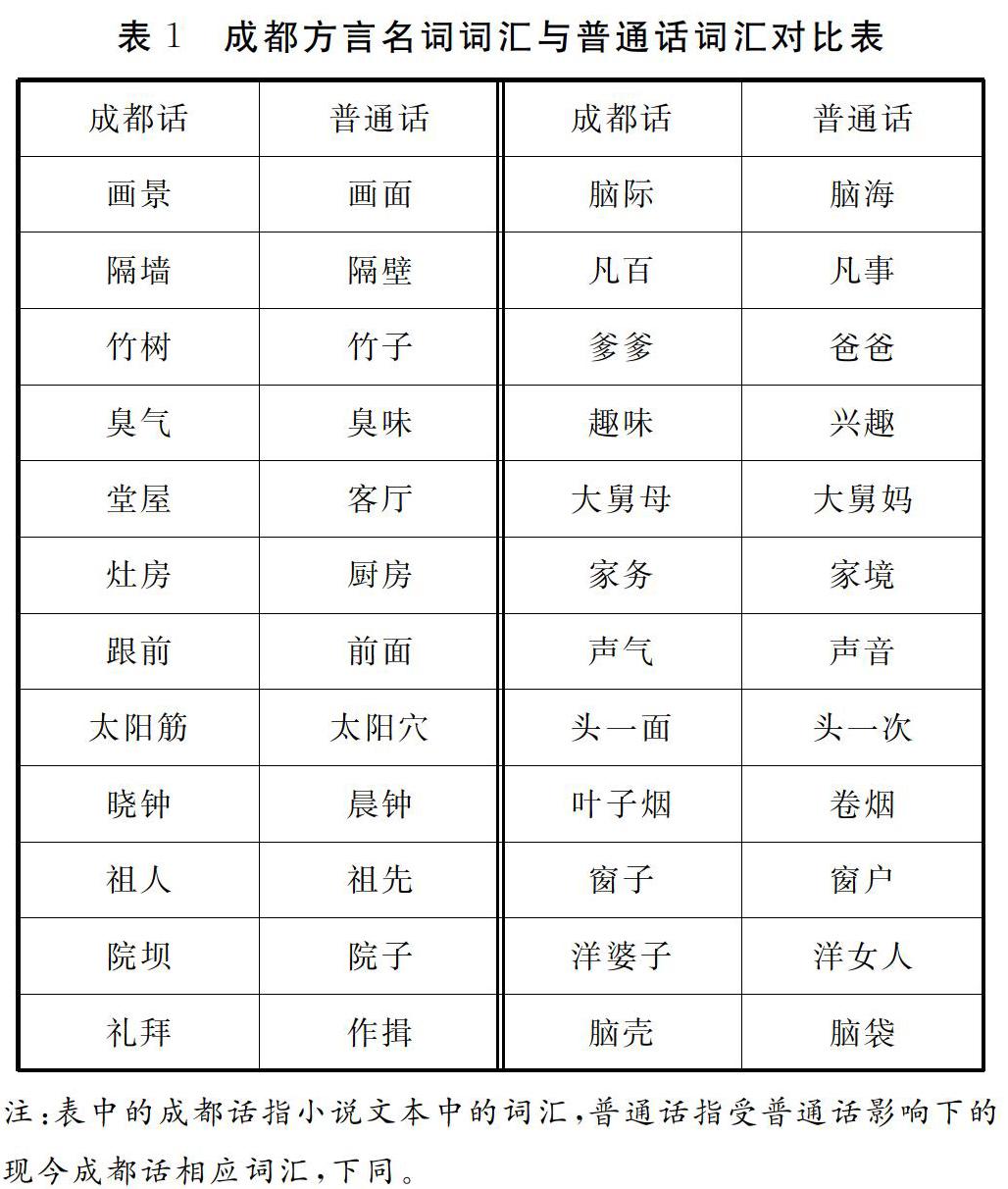

根据词汇的语法功能和语义特征的不同,词汇有名词、动词、形容词、助词、数词等不同的词性划分。按照词汇的词性区别,成都方言和普通话使用不同的词汇表达的特点是突出的。

《死水微澜》按照故事的时间发展分为六个部分,从“序幕”直到“余波”,全书大约有十八万字。其中,第一部分“序幕”从小孩“我”清明出城扫墓祭祖的视角介绍了小说中主要人物蔡幺姐的出场和人物关系及时空背景,这部分语言描写和叙事兼而有之,信息点分散,字数约占小说总量的6%,共千余字。

(一)名词的发展

在特定语境的铺垫下,表1中的成都话和现今普通话之间很容易转换理解,比如开篇第一句“至今快四十年了,这幅画景,犹然清清楚楚地摆在脑际”,但是,时光荏苒,百年之后,词汇发展还是有了明显的变化。限于断字断句的不便,表中相关名词的统计还并不完全。而老派成都话在普通话的影响下也并没有完全消失,像院坝、脑壳、叶子烟等。如果方言交际中新旧两种词汇形式都出现,老成都话的土味更重。而普通话影响下的新成都话中规中矩,比如,火锅店的店招叫“方脑壳”,突出的就是话外这个成都词是只有成都本地人才能听懂的“吃亏是福”的正宗,如果改成普通话“脑袋”,言外之意完全丧失。

另外,通过隐喻联想的方式去认知实体并在词汇上加以体现的认知途径在名词构成上表现突出。比如小说“序幕”里,“鸭蓬轿”是指轿子顶篷像养鸭蓬一样;蔡幺姐的小脚不像“乡下女人的黄瓜脚”说的是以前旧社会里女人裹脚不是很瘦很尖,而是像黄瓜样的头圆;还有“我”和金娃子戴在头上的“瓜皮小帽”及头顶“当中有个小孔的和尚帽”等,但是现今成都话里很少能听到它们了。

一个比较特殊的名词“鸡公车”,小说作者的解释是“二把手独轮小车——我们至今称之为鸡公车,或者应该写作机工车,又不免太文雅了点”。“鸡公车”现今只在四川各地民俗馆里能见到,旁边附注的文字简介里一般都书写成“鸡公车”三字,其词汇认知途径应是和语音的谐音有关。同时,老成都人管“公鸡母鸡”为“鸡公鸡母”,现今新成都话里“公鸡”“鸡公”两种表达都有,“机工车”谐音“鸡公车”再加上语音的隐喻转换,成就了语言表述形象认知上经济省力的有趣构词。

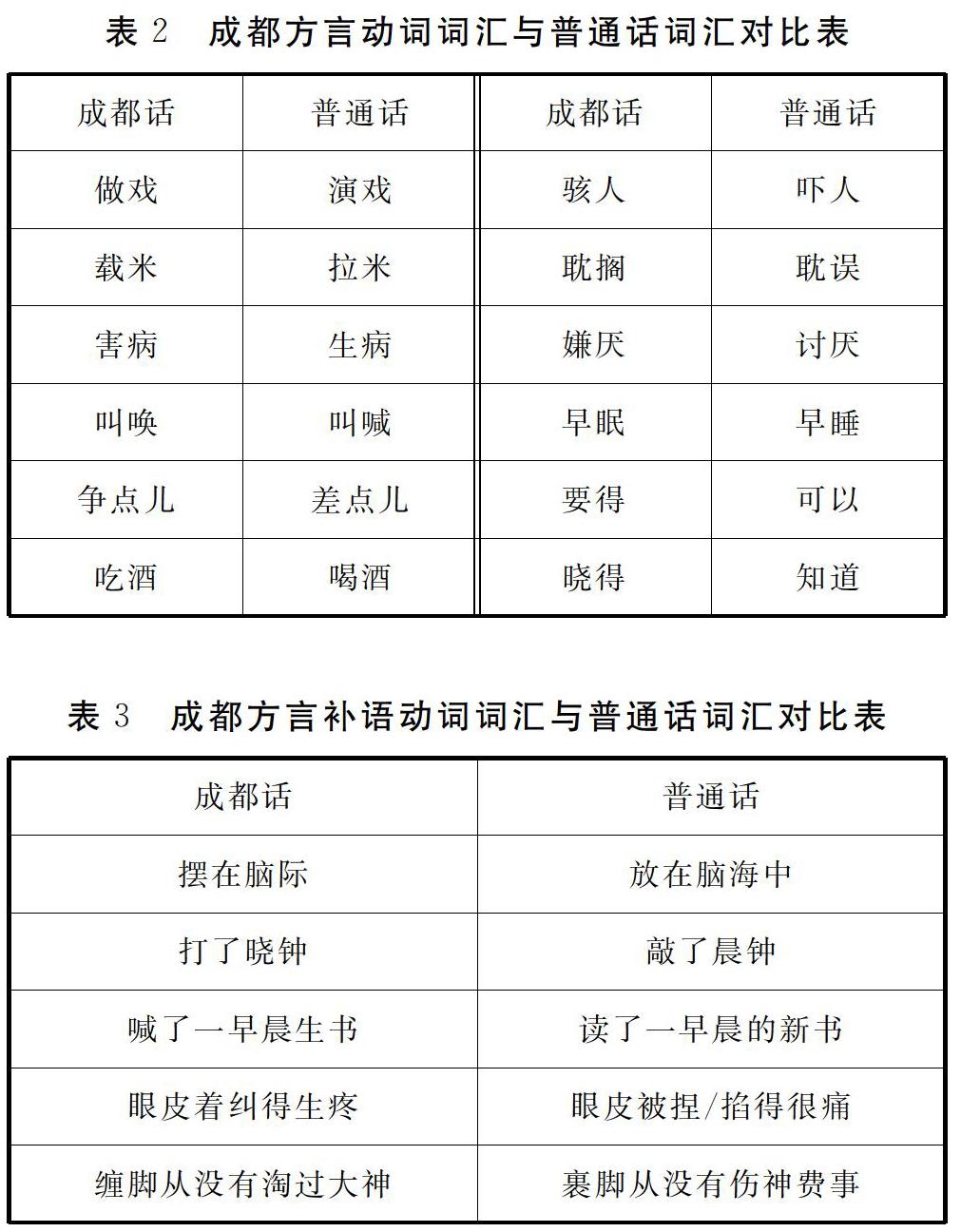

(二)动词的发展

除了表中这些短动词的变化而外,小说“序幕”中还有一些加了补词的长动词也和现在的普通话表达不一样(见表3)。

四川地方戏曲川剧百年前叫作川戏,保留至今的传统剧目还有折子戏、聊斋戏、时装戏等[11]3。小说中“偏偏非赶快起来不可,不然的话,一家人便要向你做戏了”中的“做戏”指的是传统戏曲里的老、末、净、丑各角色在舞台上唱念武打。但是,受到影视制作媒介和西方表演艺术的影响,现今生活语言里人们“唱红/白/黑脸”般的假做样子已经不叫“做戏”了,而是“演戏、表演”甚至“作秀”,后者是英语“show off”的英译。可见,随着时代的发展,词汇系统表达重心也随之有所偏移。又如,百年前的医疗卫生条件有限,民众害怕生病,生了病就是“害病”,现在人们认为生老病死是自然规律。

表3中的很多动词至今还在新成都话里使用,比如把人吓得“惊叫唤”、成语中的“做一天和尚打一天钟”,尤其是“要得”“晓得”。《清代野记》里说“心术不端,如何要得”,《红楼梦》里也有使用“现今咱们家走的这群大夫,那里要得”[12]486。老成都话的地域亲切感更强。

(三)形容词的发展

在成都话里,形容词重声叠次表达是很常见的,比如小说“序幕”里的这句:“他每看一件什么东西,老是死呆呆的,半天半天,不见他眼珠转一转。他的眉毛也很粗。脸上是黄焦焦的,乍看去好像没有洗干净的样儿。”[1]7短短两三句话,连续使用叠词“死呆呆的” “半天半天(的)”“黄焦焦的”的频率不低。这些叠字表达至今还在成都话里使用[13]。

形容词细分为属性词和状态词两类。在《死水微澜》“序幕”里,双声叠词的例子主要指状态形容词,又如,“他正憨痴痴的站在厢房檐下一架黄澄澄的风簸箕的旁边”“万字格窗子用白纸糊得光光生生”“梳了个分分头”“鼻梁倒是轮轮的”“地板洗得黄澄澄的”“对人总是笑嘻嘻的”“晒得热烘烘的”等。叠字双声的形容词往往和“的”字联合在一起,一定程度上固化了语言表达上的重复,也增强了拟音押韵的效果。

(四)副词的发展

在“序幕”开篇不久,小孩“我”不想上学,“可是那顶讨厌,顶讨厌,专门打人的老师,他却一点不感疲倦,撑起一副极难看的黄铜边近视眼镜,半蹲半坐在一张绝大绝笨重的旧书案前,拿着一条尺把长的木界方,不住的在案头上敲;敲出一片比野猫叫还骇人的响声,骇得你们硬不敢睡”。一句话里,“顶讨厌,极难看”“绝大绝笨重”“硬不敢睡”这些接二连三的程度副词强化了小孩厌学的心理体验,同时再加上双声叠词的反复,形象地刻画了旧时学堂里的趣事。

成都话里可选用的副词表达其变化性还是很大的,比如在小说“序幕”里,“这一年偏怪”“啊呀,才是你啦,蔡幺姐”“我都不大认得你了”“油烟把袖子熏得怪难闻的”“他气力偏大,往里挣着,我们硬拖他不动”“书不溜熟而非背通本不可之时”“怕在沟边上罢?那娃儿光爱跑那些地方的”等。这些程度副词往往带有一定的情感诉求,和普通话转换后的语义表达准确性有一定的偏差,比如,“怪难闻”带说话人的嫌厌,换成“顶难闻”或普通话里的“很难闻”,就少了那层心理好恶的情感体验;“才是你啦”换成普通话里的“是你啦”少了原话里的诧异和强调;“不大认得你”比普通话的“不太认得你”的确定程度更弱更淡化。成都话里至今还在使用这些程度副词[14]。

(五)量词的发展

量词的使用量相对名词、动词、形容词和副词来说,要少很多,毕竟句子的语义完整主要是由名词、动词、形容词和副词这些实义词来完成的。在《死水微澜》“序幕”里,我们发现,有些成都话里的量词表达在普通话语境里已经不常见了。举例如下:“虽只是一顷时的打盹,毕竟算过了瘾”,“一顷时”指的是顷刻,很短的时间,是书面语,又如“俄顷”“少顷”,但在当代口语里很少见;“我们带来了几匣淡香斋的点心”,指的是点心装在木匣子里,精致考究,但现在更常见的是纸盒装的一盒点心或者塑料袋包装的一包或一袋点心;“爹爹吃了两箸鱼”,竹字头的“箸”就是筷子,书面语色彩强烈。

当然,“序幕”里也有很多在普通话和成都话里现在都还在使用的量词,比如,“一湾流水”“一丛丛农庄上的林木”“一口细白牙齿”等。

量词是用一种实物来限制另一种实物的数量,随着某些表达数量关系的实物的发展、普及或者消亡,语言表达也会随之发生变化,要么普及口語化,要么消失。

(六)语气助词的发展

助词是辅助表达说话者情感诉求的语气词,在对话里使用较多。在《死水微澜》“序幕”里,对话出现在“我”和家人初见蔡幺姐和金娃子后相互招呼问安的过程中,所涉及的段落不多,但语气助词使用较多且用词变化大,举例如下:“听说你还好喽,蔡幺姐”“我老远就看清楚了是你们。妈还说不是哩”“叫金娃子。大概跟少爷一样大罢?还在念书哩”。随后,蔡幺姐想给妈妈帮厨,妈妈犹豫“供祖人的事情呀”,蔡幺姐依然坚持“太太也太认真了,我身上是干净的呀”!

语气助词附属在人物对话一问一答之中,削弱了人物间说话语气直接硬邦的力度,加强了相互亲密关系的建立,前例中“喽”“哩”“大概跟少爷一样大罢”,原本可以肯定陈述,但加上“罢/吧”变成疑问句式后,拉低了人物身份地位;一来一去的两个“呀”带着探问和坚持,把原本不可行的想法在商量的语气中实现了,让人物间分歧消于无形。在现今的成都话里,语气助词还常使用[7],但是具体用词会有一定的偏差,比如小说中的“罢/吧”,小说选用前者意在发音都是四声,新成都话受普通话的书写影响会用后者。

四、讨论

《现代汉语词典》把词分为十二大类,即名词、动词、形容词、副词、数词、量词、代词、介词、连词、助词、叹词和拟声词[15]。我们主要分析了《死水微澜》“序幕”中实义词的时间发展,对像介词、连词这些衔接语法关系的虚词关注不多,虚词相对于实词的历时变化要小。

从上节的分类调查中可以看出,相对于普通话的影响,成都话在时间发展进程中有两个突出特点;一是词汇的变化,其中以名词的变化最大,有部分概念性名词甚至已经消亡了;二是表达情感诉求的词汇符号的延续具有突显性。

认知语言学看重语言表达符号的隐喻性思维和生活体验性,也就是看重词汇构成要素的理据,词汇变迁的过程就应是人们社会生活变化过程的跨域投射。总结《死水微澜》“序幕”里的词汇变化,有如下几类情况:

(1)词汇消亡:语言是表现社会生活的交际符号,随着社会生活的发展,一旦语言所指实物消失了,比如“轿子”“女人的裹脚”,语言能指符号“鸭蓬轿”和“黄瓜脚”也就随之消亡了。

(2)词汇固化:即使像“鸡公车”还保留在民俗历史中,其语言符号已僵化为语言化石。

(3)受普通话的同化:随着社会交际生活突破地域限制,通用语代替方言,成都话逐渐向普通话趋同。比如,老成都话里的“太阳筋”现在会写成“太阳经”,或是说成“太阳穴”,所指客体不变,但普通话语言能指符号的表达更易领会,它强调的是某个穴位或经络。而老成都话符号暗示“筋骨”对立,能指符号“筋”过于模糊。另外,尽管百多年来人们实施某些动作来实现社会生活的客观现象一直变化不大,但动词表达的语言符号也有历时改变,向普通话靠拢的趋势同样基于普通话的表达更符合现代生活的客观实际。比如,老成都话说“打了晓钟”,普通话表达成敲钟,“敲”暗示的动作力度要弱于“打”的力度,这是因为以前撞钟报时的习俗现只存于特定年节极少数的寺庙里;私塾里“喊书”是通过大声的朗读来达到机械性背诵的目的,而现今的教育更强调理解性记忆,因此“读书”取代“喊书”是有道理的。而且,如果成都话和普通话的语言表达符号兼容并用,方言拉近交际对象的情感诉求也会更到位。

(4)书面语转向口语表达:老成都话的量词表达“一顷时”“两箸鱼”“几匣点心”放在书面语里依然能理解,但现在口语里很难听到;如果再受到同音词的干扰,理解上会有一定的难度。“载油”“载米”“载猪到杀房去”里的“载”是书面语,现今口语里常用“拉米”“拉油”。

虽然普通话的推广自20世纪50年代就开始实施,并随着现代交通条件的改善和通讯工具的快速更新而普及,我们看到成都话里具有方言地域特色的部分词汇仍保留至今,比如状态形容词呈现ABB形式的重叠使用,程度副词备选词量多且使用频繁,语气助词在对话中轮次重复。

语用学中会话合作原则(Cooperative Principle)认为,为了实现语言交际实践的顺利实施,言语交际双方都有为求交际成功而相互合作的愿望;为此,交际过程中人们须要遵守一些诸如真实、充分、关联、清楚等交际准则。但是,成都话里延续至今的状态形容词重叠使用、程度副词备选多样、语气助词在对话中多轮重复似乎都违反了合作原则中话语信息量不增不减的准则,反倒显得语言结构冗余、认知记忆并不经济省力。概念隐喻理论提供了我们认知新事物从具体到抽象的途径,但对上述语言交际中的“非理性”表达解释力不够。在上述对成都话里保留至今的状态形容词、程度副词和语气助词的突出特点分类讨论中,我们看到,状态形容词的重叠通过语言符号的重复增强了拟音押韵的效果,听起来像是小孩学话;程度副词往往带有一定的感官体验;语气助词在人物对话问答中,削弱了说话语气直接硬邦的力度,拉低了人物身份地位,加强了相互亲密关系的建立。总之,这些“非理性”语言符号粘连交际者为求交际成功而降低身份并坦陈内心来强调双方亲密关系的情感诉求,这应是推动语言演变不容忽视的一种内在心理认知力量。

五、结语

李劼人于1891年出生于四川省成都市一个小市民家庭,1935年出版小说《死水微澜》。该小说中“罗歪嘴”源自李劼人为赎回被军阀绑架的幼儿花掉千余银洋通过袍哥斡旋的亲身经历。百余年后,江湖袍哥生活和“刀客棒老二”“打流跑滩”的袍哥词汇都消失在历史尘雾中,现今的“90后”大学生反映看不太懂小说中的某些语言表达。我们生活的20世纪历经王朝没落、军阀混战、外族入侵等的积贫积弱,以及民主共和制度的建立和科技的快速发展,新事物新概念层出不穷,词汇表达跨域投射出现在我们的语言系统中。词汇构成要素变迁分为词汇消亡、词汇固化、受普通话的同化和书面语转向口语表达等多种情况,反映了人们社会生活发展变化的理据跨域。而成都方言词汇在历时演变过程中也有延续。成都话里保留至今仍在使用一些“非理性”词汇,比如状态形容词呈现ABB形式的叠韵拟音,程度副詞使用频繁,突出说话人感官上主观体验程度的变化,类似儿化音的语气助词不仅在语音上押韵上口,在语义上也有如儿歌般的感受亲切度。这些“感性”语言符号,关注交际通道的和谐成功,双方交际者有意识地降低身份并坦陈内心,强调双方亲密关系沟通的语言情感诉求符号应是语言演变维持一定稳定性而以延续的一种内在心理认知逻辑力量。

注释:

(1) 本文所涉词汇多引自《死水微澜》“序幕”部分,见李劼人:《死水微澜》,四川人民出版社2017年版,第3-16页,以下不再一一标注。

参考文献:

[1] 李劼人.死水微澜[M].成都:四川人民出版社,2017.

[2]付丽娟.死水微澜四川方言词研究[D].成都:四川师范大学,2015.

[3]林泉.《死水微澜》部分四川方言词语考释[J].中华文化论坛,2013,(6):47-51.

[4]张一舟.成都话量词的两个语法特点[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2000,(9):80-83.

[5]辜磊,黄旭男.成都话的声调格局初探[C].第十一届中国语音学学术会议(PCC2014)会议集,2014:66-70.

[6]秦祖宣.成都话的连续变调与韵律结构[J].汉语学报,2015,(2):36-44,95-96.

[7]杜克华,陈振宇,陈振宁.成都话“哇字句”语用功能的形成[J].语言研究集刊, 2016,(2):252-265,322-323.

[8]张绍全.词义演变的动因与认知机制[J].外语学刊,2010,(152):31-35.

[9]何自然.认知语用学:言语交际的认知研究[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[10] Lakoff G., M. Johnson. Metaphors We Live By[M]. Chicago: The University of Chicago Press,1980.

[11]李致.川剧传统剧目集成·时事时装戏剧目[M].成都:四川人民出版社,2011.

[12]蒋宗福.四川方言词源[M].成都:巴蜀书社,2014.

[13]杨绍林.成都方言ABB式形容词的特点[J].方言,1995,(1):47-48.

[14]鲁科颖.四川方言程度副词研究[D].成都:四川大学,2006:9-10.

[15]现代汉语词典[M]. 6版.北京:商务印书馆,2015:5.

An Investigation on the Lexical Development of Chengdu Dialect

Based on the Novel Ripples Across Stagnant Water

ZHANG Dongmei

(College of Foreign Languages & Cultures,Chengdu University of Technology,Chengdu Sichuan 610059,China)

Abstract: This paper has investigated the development of words in Chengdu dialect based on the dialect novel of Ripples Across Stagnant Water written nearly a hundred years ago, and thus concluded that both changes and inheritance happen on lexicon due to some cognitive and logical reasons. Lexical changes are the reflection of social changes on the language system, and lexical inheritance maintains emotional appealing of communication.

Key words: words in Chengdu dialect; Ripples Across Stagnant Water ; cognition; development

編辑: 邹蕊

收稿日期: 2019.07.01

基金项目: 四川省教育厅人文社科重点研究基地地方文化资源保护与开发研究中心资助科研项目“对《死水微澜》中成都方言词汇的语言文化认知及英语翻译”(18DFWH-049)阶段性成果

作者简介: 张冬梅(1972-),女,四川德阳人,副教授,研究方向:认知语言学,语用学。