空气污染对中老年人医疗支出的影响

2020-04-16赵文霞

摘 要:采用CHARLS面板数据,在理论模型的基础上,考察了空气污染对中老年人医疗支出的影响程度。研究发现:通过增加个人的就医概率及就医次数,空气污染显著增加了中老年人的医疗支出。空气质量综合指数每上升一个单位,将使个人医疗支出至少增加4%。空气污染对个人医疗支出的影响显示出一定的异质性,50—65岁群体、东部地区居民的个人医疗支出受空气污染影响更显著。相比PM2.5及PM10,O3污染对个人医疗支出的影响更大,O3污染浓度每提高10%将使个人医疗支出增加14.6%。政策层面,应提高对慢性病患者的关怀、补贴,完善医疗保障体系,同时加大O3污染防范力度。

关键词:空气污染;个人医疗支出;就医概率;就医次数

中图分类号:C913;F241 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)01-0075-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.005

收稿日期:2018-09-05;修订日期:2018-12-29

基金项目:国家社会科学基金青年项目“优化人力资本配置研究”(16CJY015);天津社会科学院重点课题“环境治理多元化体系:理论框架与实现机制”(18YZD-08)。

作者简介:赵文霞,经济学博士,天津社会科学院资源环境与生态研究所助理研究员。

The Effect of Air Pollution on Personal Health Care Expenditure of Elderly People: Evidence from CHARLS Data

ZHAO Wenxia

(Institute of Resources, Environment and Ecology, Tianjin Academy of Social Sciences, Tianjin 300191, China)

Abstract:Using the panel data from China Health and Retirement Longitudinal Study(CHARLS), this paper investigates the effect of air pollution on individual medical expenditure of middle aged and elderly people based on theoretical model. It is found that air pollution significantly increases the individual medical expenditure of middle-aged and elderly people by increasing the probability and frequency of doctor visit. Every unit of increase in the comprehensive air quality index will increase personal medical expenditure by at least 4%. The impact of air pollution on personal medical expenditure shows a certain heterogeneity. The impact of air pollution on personal medical expenditure of 50-65 years old group and residents in eastern region is more significant. Compared with PM2.5 and PM10, the impact of ozone pollution on personal medical expenditure is greater. Every 10% increase in ozone concentration will increase personal medical expenditure by 14.6%. Government should take more relevant measures supporting the people with chronic diseases and preventing ozone pollution.

Keywords:air pollution; personal health care expenditure; doctor visit probability; frequency of doctor visit

一、引言及文献回顾

近年来,我国各地尤其是北方地区深受空气污染困扰,而雾霾是空气污染的主要表现。雾霾中的可吸入颗粒物含有多种有机化合物、二氧化硫以及金属元素和放射性物质,对人体健康具有较大影响。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中,含颗粒物的室外空气污染属于一类致癌物。鉴于环境问题的影响日益受到人们关注,围绕这一问题形成了很多有意义的研究成果,如柯里(Currie)和奈德尔(Neidell)从健康[1]、柯里等人从学校出勤[2]、张唐(Chang)等人从劳动生产率[3]、周恕弘(Chew)等人从个体决策[4]的角度探讨了环境尤其是空气污染的影响,但空气污染对个人医疗支出影响的相关研究还不多见。医疗支出是空气污染导致的主要成本之一,对个人来说,在收入水平一定的情况下,医疗支付的上升也会使公众的其他消费支出降低。理解空氣污染对个人医疗支出的影响程度以及不同空气污染物影响程度的差异,有助于我们理解空气污染的真实经济成本,也可以对防控空气污染的政策制定及执行强度提供有价值的参考。

研究空气污染的相关文献更多关注环境污染所导致的福利成本,而近两年学者们也注意到空气污染可能导致公众心理健康及主观福利受损。张欣等人依据精确的访问日期和地点将中国家庭追踪调查(CFPS)数据与日均空气污染数据相匹配,研究了空气污染对多个维度的主观幸福感——短期享乐幸福感、抑郁倾向和长期生活满意度的影响,结果表明空气污染会显著降低人们的享乐幸福感并提高抑郁倾向,但对生活满意度没有显著影响[5]。陈帅等人采用CFPS 2014的数据,发现空气污染每增加一个标准差将导致心理疾病严重程度增加0.38个标准差,导致严重心理疾病的发病概率增加6.67%[6]。伊藤(Ito)等人从预防性投资的角度分析了公众对清洁空气的支付意愿,认为以淮河为界的取暖政策导致河流南北两岸空气质量出现间断及长期的变化,家庭愿意每年支付32.7美元消除供暖政治造成的政策性空气污染[7]。

环境污染问题不仅影响了人们的身心健康,还会增加居民的医疗保健支出。崔恩慧等人以2006—2012年中国31个省市(地区)为样本,分析环境污染、商业健康保险对健康成本的影响,结果发现环境污染与人均医疗保健消费支出正相关,与人均商业健康保费负相关[8]。

近年来,很多文献借助微观数据探讨外部因素在公众行为决策中的作用,其中“中国健康与养老追踪调查”(CHARLS)数据应用最多,如基于该数据刘小鲁研究了城乡居民医疗保险与医疗服务利用水平的影响[9]、杨一帆和张震检验了医疗保险对居民不健康行为的影响[10]、张川川等人评估了新型农村社会养老保险政策的效果[11]。

医疗服务利用以及医疗支出水平与居民的健康状况密不可分,格罗斯曼(Grossman)认为年龄、性别、种族、教育、个人收入、婚姻状况、医疗服务、个人行为(如喝酒、吸烟、不运动等)以及环境污染都能对健康水平产生较大且持久的影响[12]。纵观现有文献,居民健康影响因素的相关研究主要从以下几个角度展开:一是从社会学角度,分析年龄、性别、婚姻状况或受教育程度等因素对健康状况的影响[13-14];二是从经济学方面,研究收入、职位等因素对健康水平的影响[15];三是从环境、生活方式、生物遗传等其他因素的角度进行分析[16-17]。这些研究因关注角度以及使用方法的不同所得结论也不尽相同,但为相关文献的变量选择提供了思路。

总体来看,已有研究从总体上对环境污染的影响进行了探讨,但尚未发现利用微观数据研究空气污染对个人医疗支出影响程度及对不同群体、不同区域影响差异的分析,而弄清这一问题有利于理解空气污染给居民个体施加的真实经济负担,也有助于各地政府根据地区差异制定有针对性的环保措施。鉴于此,本文对空气污染影响个人医疗支出的机理进行刻画,进而基于中国健康与养老追踪调查数据,分析空气污染对居民个人医疗支出的影响程度。因空气污染来源具有地区差异性,所以选取空气质量综合指标作为各地空气污染的代理变量,考察个人医疗支出受空气污染的影响大小,进而分析污染物来源差异对个人医疗支出的影响。

本文的边际贡献主要体现在:①通过理论模型刻画了空气污染对个人医疗支出的影响机理,进而运用微观数据估计了居民受到的影响程度。②空气质量状况不仅会影响居民健康,也会影响其医疗支出水平,而后者是实实在在由居民承担的经济成本,事关民生福祉,不应被忽视,而现有文献较少涉及此类问题。本研究丰富了环境领域的研究文献,从一个新的视角重点考察空气污染对个体医疗支出的影响程度。③空气污染对不同群体以及不同区域居民的影响可能存在差异,本文使用微观数据详细分析了空气污染对不同年龄阶段、不同区域居民的影响差异。④考虑到我国不同地区以及同一地区不同时间主要污染物来源存在差异,例如有的城市主要污染物是PM2.5,有的城市污染物主要来源于O3,本文采用城市层面的6种空气污染物指标数据,考察污染物来源的异质性对个人医疗支出的影响差异。

二、理论分析与研究假说

本文的理论模型借鉴了张福让(Chang)和特里维迪(Trivedi)以及埃科帕鲁(Akpalu)和诺曼佑(Normanyo)的分析框架[18-19]。假设消费者的效用u取决于自身的健康状况h及其对消费品的消费x。消费者理性并追求效用最大化。在此,本文将效用函数定义为:

u=u(x,h)(1)

其中,ux>0,uh>0,uxh=uhx>0,且uxx,uhh<0。与张福让和特里维迪假设健康状况的改善取决于专业护理以及自我医疗不同,本文假设健康状况取决于个体对健康的投资水平I,其中,I属于派生需求。由于一系列外生环境因素变化的影响,I的回报同时具有部分确定性和部分随机性。因为长期接触空气中的污染颗粒会增加患病风险,所以健康状况的不确定性可能来自长期暴露于空气污染下的误诊、漏诊以及疾病复发。个体的健康状况定义如下:

h=h0+eI(2)

式(2)中,h0表示个体的初始健康状况(长期健康水平),e表示个体医疗投资(或医疗支出)的回报(即边际收益率)。将消费品x的价格标准化为1,所以,个体的预算约束如下:

B=x+I(3)

其中,B为实际预算值。相应地,个体的期望效用函数为:

Eu(x,h)=Eu(B-I,h0+eI)(4)

借鉴以往文献,假设效用函数对x和h是加性可分的,故有:

u(x,h)=u(x)+v(h)(5)

同时,假设v(h)具有如下特殊形式:

v(h)=ln(h)(6)

结合(5)和(6)式,(4)式可以改写为:

Eu(x,h)=u(B-I)+E(ln(h0+eI))(7)

假設e服从均值为μ的0—1分布,即μ=Ee。(7)式即为:

Eu(*)=u(B-I)+μln(h0+I)+(1-μ)ln(h0)(8)

进而得到(8)式关于医疗投资I的一阶条件为:

-uI(B-I)+μ1h0+I=0(9)

式(9)说明,在均衡状况下,投资于健康的边际收益(即μ1h0+I)应等于投资的边际效用成本(即uI(B-I))。可以看出,其他情况不变时,医疗支出I随着初始健康状况h0的提高而减少,随预算约束B及均值μ的增加而增加。这一分析意味着,首先,初始健康状况较好的个体将在健康上支出更少。其次,收入水平较高的个体将支出更多。同时,较高的医疗保健边际回报率μ也会促进医疗保健支出。

最后,假设健康状况的随机部分取决于居民在空气污染中的暴露水平以及其他一些个体因素(A),所以有μ=μ(z;A)。其中,z为环境外部性。这一假设与约翰逊(Johansson)的观点[20]一致,约翰遜认为污染对个体健康的影响并不是确定性的。本文与埃科帕鲁和诺曼佑的模型[19]不同之处在于,本文假定v(h)具有不同的函数形式,且e服从0—1分布,所以本文中医疗支出的表达式更加直观。

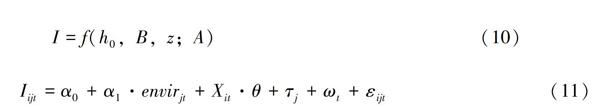

假设外部环境污染水平上升导致医疗支出的期望边际收益率上升,即μz>0。进而可知医疗支出I随环境外部性z的增加而上升,设医疗保健投资方程的一般形式为:

I=f(h0,B,z;A)(10)

式(10)即为特征方程(hedonic-type equation)(特征模型属于一种显示性偏好法,它通过将因变量表示为个体特征的函数,来说明各特征(即自变量)对因变量的贡献大小。本文的特征回归模型从居民的实际医疗行为中提取相应信息,构建医疗支出与空气质量及居民个体特征之间的计量经济学模型,以识别居民暴露于不同空气质量的医疗成本,进而比较不同群体的医疗支出差异。 ),其中,医疗支出取决于环境污染水平以及居民的个体特质。

初始健康状况与收入水平是个体特质中影响医疗支出最直观的两个因素,为了保证理论假说的表述与实证分析中所采用的指标相一致,考虑到空气污染会对个体的呼吸系统产生直接影响[21-22],本文使用是否患有肺部疾病代替初始健康状况(h0),受访者上一年税后收入代替预算水平(B)。基于上述分析,提出如下三个待检验的理论假说:

假说1:其他条件不变的情况下,空气污染越严重,个人医疗支出越高。

假说2:其他条件不变的情况下,收入较高的受访者其医疗支出较高。

假说3:其他条件不变的情况下,患有慢性疾病的居民其医疗支出较高。

三、计量模型构建、数据来源与变量定义

1.计量模型构建

特征回归模型的具体形式在不同的文献中有很大差别。现实中,模型的设定形式取决于所研究的问题以及数据的可得性。依据前面的理论分析,为了检验空气污染对个人医疗支出的影响程度,构建如下计量模型:

Iijt=α0+α1·envirjt+Xit·θ+τj+ωt+εijt(11)

其中,下标i表示不同个体,j表示地区,t表示年份;因变量I为个体医疗支出、是否就医及就医次数;envir表示所在城市的空气污染水平;X为个体特征变量;τ和ω分别表示地区固定效应和年份固定效应。如果被解释变量为二值虚拟变量,则采用logit模型对其进行估计。借鉴已有的研究成果,本文选取的控制变量具体如表1所示。为消除异方差影响,估计中对医疗支出和收入都取对数形式。

2.数据来源与说明

本文所使用的微观数据来源于北京大学国家发展研究院组织的中国健康与养老追踪调查(CHARLS)。该数据调查范围为全国28个省(市、自治区),覆盖150个县级单位,450个村级单位,约1万户家庭中的1.7万人。CHARLS数据主要针对45岁及以上的中老年群体,目前更新至2015年的样本调查数据。本文样本的构建使用了其中的Harmonized CHARLS数据。Harmonized CHARLS综合了CHARLS 2011(wave1)、CHARLS 2013(wave2)、CHARLS 2014(wave3)以及CHARLS 2015(wave4)的样本,使得各期调查彼此之间具有可比性,并与国际上主要的养老调查数据相衔接。本文选取Harmonized CHARLS数据主要原因在于:首先,该数据包含多期CHARLS数据,属于追踪调查数据,可以建立面板模型;其次,相比其他微观数据,该数据可以提供最新至2015年的数据集,便于与各县市的环境数据进行匹配。在样本的选择上,剔除受访者“不知道”、“拒绝回答”、“跳过未答”、“没有子女”及其他因素导致的缺失样本。此外,考虑到该调查数据的特殊性,仅保留35岁及以上年龄的样本,最终得到有效样本17874个。

关于因变量的衡量主要有两种。一种是上个月受访者的就诊总支出(包括保险赔付的部分);另一种是去年受访者的就诊总支出(包括保险公司负担的部分)。考虑到今年的空气污染不大可能影响受访者去年的医疗支出,所以本文采用第一种衡量标准。此外,正如本文的理论分析部分所指出的,鉴于空气污染对医疗支出的影响可能通过受访者的健康状况反映出来,为考察空气污染对医疗支出的影响机制,在基本分析中,同时选取上月是否去医院就诊以及就诊次数作为因变量。

对于空气质量的测度,很多文献都采用PM2.5浓度数据[6,21,23-24],但PM2.5只是空气污染的主要来源之一,综合考虑各种污染物来源的空气质量作为空气污染的代理变量应更加合适。考虑到各城市污染物来源不尽相同,为便于比较,本文采用空气质量综合指数来衡量各地的空气污染情况。空气质量综合指数综合考虑了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO以及O3六项污染物的污染程度,数值越大表明污染程度越重。原中华人民共和国环境保护部自2013年起开始公布74个重点城市的空气质量综合指数,与Harmonized CHARLS成功匹配上38个城市。2015年各省开始公布省内重点城市的空气质量综合指数,经过匹配获得到123个城市的空气质量综合指数,数据来源于各省环保局网站。空气质量综合指数为月度数据,本文取月度平均值作为各个城市空气质量的年均值。其中江西、陕西只有各类污染物指标的原始数据,本文按照污染物浓度值二级标准(GB3095-2012)进行计算。江西、山东、陕西以及黑龙江存在部分月份数据缺失的情况,本文按照可得月度的均值计算。

除了上述变量外,参照现有文献的做法[19,25],本文还控制了个体特征变量。具体来讲,包括个人的年龄、性别、婚姻状况、是否住在城镇、是否有慢性肺病、是否饮酒、是否吸烟、个人收入水平、与子女距离是否接近、与子女是否经常见面。此外,为了控制时间和地区的固定效应,分别引入了时间和省份的虚拟变量。主要变量的定义与描述如表1所示。

四、回归结果与分析

1.基本回归结果

受访者是否有肺部疾病不仅与受访者的就诊支出、就诊次数以及是否就诊有关,也在一定程度上与空气污染水平存在关联,遗漏这一变量可能导致系数估计值有偏;另外一些个体层面的变量,如受访者的年龄、性别、婚姻状况、是否住在城镇、饮酒习惯、收入水平、距离子女远近以及与子女联系是否密切与受访者是否就醫、就医次数以及花费相关,而与空气质量不相关,遗漏这些变量虽然不至于影响到估计系数的无偏性,但会增大标准误,降低估计系数的显著性。此外,受访者所在地区以及受访年份都与空气质量相关,因此,在估计中同时控制了个体特征变量、地区固定效应以及年份固定效应。因本文数据属于“宽而短”的面板数据,为避免损失较多的自由度,如未特殊说明均采用随机效应模型进行估计。根据模型(11)得到的基本回归结果如表2所示。

表2中模型(1)、(2)、(3)的因变量分别代表个人就诊支出、就诊次数及是否就诊。估计结果显示,空气质量的系数均为正值,空气质量对就诊总花费、就诊次数以及是否就诊的影响均在5%水平上显著。表2第(1)列显示,空气质量综合指数每增加一个单位,将使受访者就诊支出增加约4.41%(e0.0432-1)。空气污染导致个人医疗支出增加的机制可能在于,空气污染显著增加了受访者就诊(生病)的概率以及就诊的次数,表2第(2)和第(3)列验证了这一点。具体来说,空气质量综合指数每上升一个单位,将使受访者就医的机会比率增加约6.48%(e0.0628-1)(第(3)列);而相比居住在空气质量综合指数为2的城市的受访者来说,居住在综合指数为12的城市的受访者就医次数增加了1/3次(第(2)列)(综合指数为2或12分别表示居民所在城市空气质量综合指数,如2014年2月,海口的空气质量综合指数为2.22,河北廊坊的空气质量综合指数为12.12;空气质量综合指数从2到增加12,x增加了10,即Δx=10,所以Δyzβ·Δx=0.0325×10≈0.33(次)。)。空气质量状况的恶化将会增加居民患病的概率以及患病的次数,进而使得就医的概率及就医的次数上升,造成个人医疗费用增加,假说1得到验证。

个人收入水平对医疗支出的影响与假说2不同。其他因素不变的情况下,收入水平对医疗支出存在显著的负向影响,估计弹性约为-0.013,这意味着居民收入每提高1%,其医疗支出将下降0.013%,表明医疗支出的收入弹性远小于1。表2第(1)列收入系数显著,说明医疗支出受到收入水平的显著影响;医疗支出的收入弹性远小于1,说明医疗支出对收入变化的反应并不敏感。与本文理论部分的分析不同,收入对医疗支出影响为负,而表2第(2)列与第(3)列显示居民收入水平上升显著降低了就诊次数及就诊概率,这表明收入影响为负的原因可能在于收入较高的受访者有余力通过对个人健康进行其他投资(如健身、养生等),从而降低生病(就诊)次数及生病(就诊)概率。

慢性疾病对医疗支出的影响为正。表2显示,患有肺部疾病的居民其医疗支出水平比其他居民高约96.6%(e0.6760-1),且在1%的显著性水平上显著。患有肺部疾病的居民其就诊次数以及就诊概率也显著高于其他居民,这与假说3一致。虽然女性的就诊次数及就诊概率明显高于男性,但女性的医疗支出并未显著高于男性。其他控制变量的结果显示,年龄、是否已婚、是否住在城市、是否饮酒以及与子女是否经常联系对受访者医疗支出没有显著影响。

2.稳健性检验与内生性处理

(1)样本选择。考虑到环保部门公布的重点城市空气质量数据可能并未准确衡量农村的空气质量状况,因此采用这一指数衡量居住在农村的受访者暴露于空气污染的情况可能存在偏差。为此,剔除居住在农村地区的受访者,对模型重新进行回归,结果如表3第(1)—(3)列所示。随机效应面板估计结果显示空气质量系数相比表2有所增加,显著性水平也上升至1%。空气质量综合指数越大表明空气质量越差,表3说明空气质量状况的恶化将显著提高居民的就诊概率、就诊次数以及医疗支出水平。此外,为排除部分特殊地区对模型估计的干扰,第(4)—(6)列删除观测值最少的四个地区样本——北京、天津、新疆和青海重新估计,结果与表2相比空气质量指数系数正负符号、显著性几乎一致,说明结果稳健。

(2)关于内生性。本文构建了城市层面的空气质量综合指数,相对于单个空气污染指标而言,有以下两点优势:其一,避免了双向因果问题,某个地区可能采取措施影响某个具体的污染指标数据,但对空气质量综合指数的影响一般可以忽略不计;其二,城市空气质量指标与个体特征无关,从而有效避免了个体特征变量对模型的干扰。此外,本文还尽可能纳入了省级和时间层面的控制变量,以减小遗漏变量偏误。然而,囿于调查数据的局限性及变量之间彼此关联的复杂性,遗漏变量问题依然可能存在。本文尝试选用合适的工具变量解决内生性问题。

鉴于空气污染对个人医疗支出的作用效果可能存在一定的滞后性,本文选择2013和2014年的空气质量指数作为2015年空气质量的工具变量,对2015年的数据进行单独估计。表4为工具变量估计结果,与表2、表3的结果相比并无显著差异。因为2013和2014年只有74个城市的空气质量数据可得,与CHARLS数据成功匹配上38个城市,为减少样本损失,表4第(2)列空气质量缺失数据由2015年对应城市的数据填补。模型估计中,第一阶段回归的Cragg-Donald统计量远大于10,也远大于2SLS对应的10%相对偏差的临界值19.93,故拒绝弱工具变量假设。对其中工具变量的过度识别检验中,Sargan统计量对应p值等于0.6051,不能拒绝原假设,说明模型也不存在过度识别问题。模型关于空气污染作用的结论稳健成立。当然,现实中很难找到完全外生的工具变量,此处采用工具变量进行分析,也仅为结果的稳健性提供了辅助说明。

3.不同年龄群体、不同区域以及不同污染物的影响差异分析

(1)不同年龄的影响。本文按照年龄的不同,分3个子样本进行回归,以考察空气污染对医疗支出的影响在不同年龄组中有何差异。回归结果如表5第(1)—(3)列所示。从中可知,空气污染对医疗支出的正向影响仅在中间年龄组(50—65岁)显著,而在较低或较高年龄组中系数为正但不显著,且相比其他年龄组,中间年龄组回归系数的绝对值更大。这可能由于年龄较低的群体身体素质较好,对外界污染的抵抗力较好,所以空气污染对其影响较小;而年龄较大群体的医疗支出增加可能主要是由于自身的身体健康状况,而非环境污染因素。

(2)区域差异的影响。考虑到我国东、中、西部地区存在地理位置、经济状况以及空气污染等较大差异,为考察空气污染对医疗支出的影响在东、中、西部地区是否存在差异,将全部样本按照来源省份划分为三类地区,并进行回归分析。估计结果如表5第(4)—(6)列所示。结果表明,在保持其他条件不变的情况下,东部地区的空气污染每上升一个单位,该区域居民的医疗支出将上升4.93%(e0.0481-1),且该系数在5%水平上显著。中部和西部地区空气质量系数为正,但并不显著。其可能的原因是:东部地区人口较为密集,空气质量恶化导致的呼吸道疾病在东部地区更容易传播,从而导致该地区居民医疗支出更易受空气质量的影响。在所有回归结果中,患有慢性肺病的居民与其他居民相比医疗支出更高,且在1%的水平上显著,进一步验证了假说3。

(3)污染物异质性的影响。考虑到空气中的不同污染物可能产生不同的影响,为考察污染物来源的异质性影响,将环境变量分别替换为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO及O3的浓度数据,数据来源于中华人民共和国生态环境部网站。因2013年相关数据不可得,所以表6为截面数据,结果如表6第(1)—(6)列所示。根据表6,空气中PM2.5与CO浓度的上升对个人医疗支出的影响不显著,但PM10、SO2、NO2及O3都对个人医疗支出有显著影响。具体而言,PM10浓度每上升10%,将使个人医疗支出上升约4.26%(第(2)列);SO2浓度每上升10%,将使个人医疗支出上升约3.42%,且在5%显著性水平上显著(第(3)列);NO2浓度每上升10%,将使个人医疗支出上升约5.84%(第(4)列);而O3浓度每上升10%,将使个人医疗支出上升约14.6%(第(6)列),且在1%的显著性水平上显著。可见,相比其他污染物,臭氧污染对个人医疗支出的影响更大,居民医疗支出对臭氧污染更加敏感。臭氧浓度指数1%的变化将导致医疗支出变化超过1%。同等条件下,在以臭氧为主要污染物来源的地区,居民医疗支出也将更多。

五、结论与政策启示

环境问题是新时代面临的重大挑战之一,而居民健康和医疗支出关系着民生福祉,但我国关于个人医疗支出具体影响因素及影响程度的研究相对比较匮乏,尤其缺少从环境污染方面对其进行的系统分析。本文采用Harmonized CHARLS数据,在特征模型的基础上,考察了空气污染对个人医疗支出的影响机制。研究发现,通过增加个人的就医概率及就医次数,空气污染显著增加了个人医疗支出水平,空气质量综合指数每上升一个单位,个人医疗支出将至少增加4%;考虑空气污染的城乡差异、剔除部分特殊地区的样本及采用空气质量综合指数的滞后项作为工具变量之后,结果仍然稳健。值得注意的是,空气污染对个人医疗支出的影响显示出一定的异质性,在患有慢性肺病、50—65岁群体、东部地区以及以臭氧为主要污染物来源的地区,空气污染对个人医疗支出的影响更为显著。

诚然,基于中国健康与养老追踪调查数据分析空气污染对个人医疗支出的影响可能存在一定缺陷( 感谢匿名审稿人提醒作者注意。),青少年或者儿童也是容易受到空气污染影响的群体,但限于数据可得性本文并未对此进行分析。针对少年、儿童以及中年群体分析空气污染的具体影响程度,应是未来进一步探索的方向。另外,空气污染不仅影响个人医疗支出,对个人行为决策以及消费特性的作用也十分重要,对这些问题的研究超出了本文的范畴,也有待继续深入研究。

本文经验分析的政策含义是:首先,鉴于我国某些地区空气污染程度较高,而降低污染排放、促进经济与环境和谐发展是一个缓慢渐进的过程,因此为了尽可能降低空气污染对个人健康及医疗支出的负面影响,应尽快建成覆盖全民的社会保障体系,完善医疗保险制度,减少个人医疗支出的自付部分,尤其增加对慢性病患者的医疗补贴,尽量消除环境污染通过医疗支出对个人消费水平的侵蚀。其次,考虑可能因人口密集,東部地区空气污染对医疗支出的影响比中西部地区显著,在空气污染严重期间,应鼓励居民少去人员密集场所,降低呼吸道疾病的感染风险。再次,本文的研究表明个人医疗支出对臭氧污染的敏感程度远远大于PM2.5、PM10以及其他污染物,且臭氧浓度污染每增加1%将导致个人医疗支出上升超过1%。

对此政府应加大预防臭氧污染投入及宣传力度,提醒市民了解臭氧污染的危害,注意防范臭氧污染。

参考文献:

[1]CURRIE J, NEIDELL M. Air pollution and infant health: what can we learn from Californias recent experience?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(3): 1003-1030.

[2]CURRIE J, HANUSHEK E A, KAHN E M, NEIDELL M, RIVKIN S G. Does pollution increase school absences?[J]. The Review of Economics and Statistics, 2009, 91(4): 682-694.

[3]CHANG T, ZIVIN J G, GROSS T, NEIDELL M. The effect of pollution on worker productivity: evidence from call-center workers in China[R]. NBER Working Paper, No.22328, 2016.

[4]CHEW S H, HUANG W, LI X. Does haze cloud decision making? a natural laboratory experiment[R]. SSRN Working Paper, 2018.

[5]ZHANG X, ZHANG X B, CHEN X. Happiness in the air: how does a dirty sky affect mental health and subjective well-being?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017,85(4): 81-94.

[6]CHEN S, OLIVA P, ZHANG P. Air pollution and mental health: evidence from China[R]. NBER Working Paper, No. 24686, 2018.

[7]ITO K, ZHANG S. Willingness to pay for clean air: evidence from air purifier markets in China[R]. NBER Working Paper, No.22367, 2016.

[8]崔恩慧,江生忠,贾世彬. 环境污染、商业健康保险对健康成本的影响研究——基于省际面板数据的实证分析[J]. 南开经济研究,2016(6):140-150.

[9]刘小鲁. 中国城乡居民医疗保险与医疗服务利用水平的经验研究[J]. 世界经济,2017(3):169-192.

[10]杨一帆,张震. 健康水平、医疗保险与不健康行为的异质性[J]. 财经科学,2017(9):58-71.

[11]张川川,JOHN G,赵耀辉. 新型农村社会养老保险政策效果评估——收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给[J]. 经济学(季刊),2014(1):203-230.

[12]GROSSMAN M. On the concept of health capital and the demand for health[J]. The Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223-255.

[13]KARMAKAR S D, BRESLIN F C. The role of educational level and job characteristics on the health of young adults[J]. Social Science and Medicine, 2008, 66(9): 2011-2022.

[14]于晓薇,胡宏伟,吴振华. 我国城市居民健康状况及影响因素研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010(2):151-156.

[15]封进,余央央. 中国农村的收入差距与健康[J]. 经济研究,2007(1):79-88.

[16]VICTOR R F. The future of health economics[J]. Journal of Health Economics, 2000,19(2): 141-157.

[17]陈丹妮. 城镇化对居民健康的影响——基于CHARLS数据的实证研究[J]. 金融发展评论,2018(2):101-117.

[18]CHANG F R, TRIVEDI P K. Economics of self-medication: theory and evidence[J]. Health Economics, 2003, 12(9): 721-739.

[19]AKPALU W, NORMANYO A K. Gold mining pollution and the cost of private health care: the case of Ghana[J]. Ecological Economics, 2017, 142(6): 104-112.

[20]JOHANSSON P O. Valuing changes in health: a production function approach[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994: 171-194.

[21]DELFINO R J. Epidemiologic evidence for asthma and exposure to air toxics: linkages between occupational, indoor and community air pollution research[J]. Environmental Health Perspectives, 2002, 110(4): 573-589.

[22]LING S H, VAN EEDEN S F. Particulate matter air pollution exposure: role in the development and exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease[J]. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2009(4): 233-243.

[23]邵帥,李欣,曹建华,杨莉莉. 中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究,2016(9):73-88.

[24]董阳. 中国空气质量对公众健康的影响——基于与G20国家整体的比较[J]. 人口与经济,2018(2):57-68.

[25]李华,李志鹏. 社会资本对家庭“因病致贫”有显著减缓作用吗?——基于大病冲击下的微观经验证据[J]. 财经研究,2018(6):77-93.

[责任编辑 武 玉]