最低工资的就业和工作时间效应

2020-04-16袁青川易定红

袁青川 易定红

摘 要:基于2014年和2016年中国劳动力动态调查数据,以月工资低于拟提升最低工资标准的劳动者为研究对象,分别采用赫克曼模型、倾向值匹配、托宾模型与双重差分相结合的方法,系统研究了最低工资标准提升对就业和工作时间的影响。研究发现,最低工资标准提升降低了劳动者的就业率,提高了劳动者的周工作时间;实际工资低于最低工资标准越大的劳动者,在最低工资标准上涨后延长的工作时间越多,并由此形成同质劳动力替代;最低工资标准提升造成就业率下降而引起的工作时间减少效果相对较小;最低工资标准提升总体上提高了劳动供给。

关键词:最低工资;就业;工作时间

中图分类号:F241.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)01-0001-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.003

收稿日期:2018-12-29;修订日期:2019-06-16

基金项目:国家社会科学基金一般项目“工会企业中最低工资政策的就业和工作时间效应均衡机制研究”(17BJY040)。

作者简介:袁青川,经济学博士,河北大学经济学院副教授;易定红,经济学博士,中国人民大学劳动人事学院教授。

The Effect of Minimum Wage on the Employment and Working Hours:

An Evidence from Chinese Labor-force Dynamic Survey

YUAN Qingchuan1, YI Dinghong2

(1.School of Economics, Hebei University, Baoding 071000, China;

2. School of Labor Relations and Human Resource, Renmin University of China,

Beijing 100872, China)

Abstract:Based on the dynamic tracking survey of Chinese labor force in 2014 and 2016, this paper attempts to analyze the effect of the increase in the minimum wage standard on employment and working hours by using the methods of Heckman model, Propensity Score Matching model and Tobin model with double difference method. The results show that the increment of the minimum wage standard would reduces the employment rate, improves the workers weekly working hours. The larger the actual wage is lower than the minimum wage standard, the longer the working hours will be after the increase of the minimum wage standard, and the substitution of homogeneous labor force will be formed. The influence of decreasing working hours caused by the decrease of employment rate will be relatively small. The improvement of the minimum wage standard increases labor supply generally.

Keywords:minimum wage; employment; working hours

一、引言

长期以来,社会上普遍存在低工资劳动力被过度使用的现象,这与劳动力自身的特点密切相关,具体表现为:第一,劳动力是一种租赁商品,这激励了雇主对劳动力的过度使用。第二,劳动力的使用具有外部不经济性特点,雇主可将过度使用劳动力所形成的社会成本转移给政府。第三,劳动力具有人身属性和不可储存的特点,在不存在非劳动收入的情况下,劳动者要么“工作”,要么“饿死”[1],即使工资低于劳动力再生产水平,劳动者也会被迫参加工作。因此,劳动者一旦在市场上失去平等的议价能力,就只能被动接受雇主提供的最低合理限度的工资和雇佣条件[2]。上述特点及其所造成的后果是市场无法克服的,必须依靠政府对其进行规制才能解决。最低工资制度正是政府对劳动力市场进行规制的重要手段,其可通过缩小企业成本和社会成本之间的差距,赋予劳动者一定的议价权利,解决劳动外部不经济问题,间接调整经济成果在雇主和劳动者之间的分配比例,促进社会福利的增加。然而,虽然劳动者愿意在最低工资制度下提高劳动供给,但市场均衡取决于雇主的有效需求。最低工资制度可能会使得雇主在劳动成本提升的情况下优先解雇低生产率劳动者,使最低工资制度最想保护的群体的经济状况由工资过低恶化为无业可就。所以,最低工资政策对低端劳动者的就业和工作时间等产生何种影响,一直以来都是劳动经济学领域学者们关注的重要问题。

目前国内外关于最低工资政策对就业人数和就业者工作时间的影响还尚存争议。从最低工资对就业人数影响的研究看,有些研究认為最低工资标准提升不会对低就业者产生负面影响[3-6],且最低工资的积极就业效应主要体现在保护农民工等弱势群体方面[5,7]。而另外一些研究则发现最低工资标准提升会对就业产生负面影响[8-11],主要表现在破坏工商业分红制度 [12]、影响市场供求[13]、限制农民收入[12]、提高民营企业用工的实际成本与违约成本[12]六个方面。此外,最低工资制度对劳动者工作时间影响的研究结论也存在明显争议。萨比亚(Sabia)认为最低工资标准提升对零售行业劳动者工作时间存在着负面效应[14]。贾朋、张世伟等认为中国最低工资标准提升无论对男性还是女性劳动者的工作时间效应均不显著[6]。扎沃德尼(Zavodny)研究则认为那些在最低工资标准提升后劳动生产率仍高于其工资的实验组劳动者会延长其工作时间[15]。

上述研究结论存在差异的原因主要源自研究方法和数据两个方面。在研究方法方面,很多文献采用了双重差分法[16-17],但实验组和控制组的趋势性差异和同期冲击效应是这类模型的重要缺陷。也有学者采用了间断点回归法[18],该方法的缺陷在于最低工资与实际工资之比为1的断点往往不能完全衡量劳动者是否受到最低工资影响,这和企业对最低工资标准的遵守程度有关。还有学者采用了结构方程模型[6],这种方法需要借助相应的交叉项、线性模型假设等,这可能与最佳拟合模型差别较大。在数据方面,多数研究使用了地区或企业层面的面板数据[9,16];也有些学者采用了个体数据[8,19],但尚未发现基于个体动态追踪调查数据的研究,这就意味着最低工资标准提升前后的实验组和控制组不是同一群体,从而失去了实证结果的严谨性。除研究方法和数据方面的缺陷及不足之外,目前尚未发现有学者详细讨论最低工资标准提升导致的工作时间变化是由于高技术劳动者对低技术劳动者替代所引起的,还是

由于低技术劳动者之间的替代所造成的;也未发现有学者关注有效的劳动供给变化是如何在工作时间的边际变化量和工作时间的概率变化量之间进行分配的,而政策的制定者往往更加关注二者的分配情况。

所以,为克服上述实证方法和数据缺陷,弥补研究内容上的不足,本文利用2014年和2016年中国劳动力动态调查数据对上述问题进行深入研究,基于双重差分设计的赫克曼模型,研究最低工资标准提升对就业和工作时间的影响,并利用非参数倾向值匹配模型进行稳健性检验,以克服结构模型的缺陷;通过对实验组和控制组样本进行OLS回归估计,研究最低工资提升造成的劳动替代问题;通过对Tobit模型的分解设计,将劳动者平均周工作时间变化分解为就业部分的工作时间变化和就业概率改变引起的工作时间变化两部分;最后从劳动需求角度来解释实证研究结果并提出相应政策建议。

二、实证策略

1.最低工资标准提升对就业和劳动者周平均工作时间影响的实证策略

基于双重差分的赫克曼模型,并结合2014年和2016年中国劳动力动态调查数据估计最低工资标准提升对就业和工作时间的影响。其优势在于既可消除实验组目标变量的趋势性变动,也可克服实验组样本选择性偏差问题,还可保证最低工资提升前后实验组样本不会发生变化。但这种方法依然存在线性假设缺陷,会由于遗漏高阶项或者交叉项而出现估计偏误的情况,也会错误地对没有交叠区域的控制组和实验组的结果变量进行解释。为保证实证结果的稳定性与可信性,采用可克服上述缺陷的非参数倾向值匹配模型对估计结果进行稳健性检验。

(1)基于双重差分的赫克曼模型设计。

如果雇主按照劳动者的边际收益来支付工资,那么最低工资标准提升后,期初边际收益低于最低工资标准的劳动者继续被雇佣的概率会下降,或者他们的工作时间相对于高收入劳动者来说会下降。因此,采用伊萨 (Eissa)、利伯曼(Liebman)的双重差分设计方法[20],结合研究内容,将低于拟提升最低工资标准后的劳动者作为实验组,反之作为控制组。那么估计周工作时间的双重差分函数可以表示为:

其中hour为周工作时间,g为组属哑变量(g=1表示实验组,g=0表示控制组),t为时间哑变量(t=0、t=1分别表示最低工资标准提升之前与之后),

d为时间哑变量和组属哑变量的交叉项, 为可能影响工作时间的控制变量,ε1为扰动项,β1表示最低工资提升前后周工作时间的变化,

γ1表示实验组和控制组的周工作时间差别,

τ1表示最低工资提升对劳动者周工作时间的影响,

δ1表示控制变量对周工作时间的影响。在式(1)中,将α1+β1t+γ1g+τ1d+δ1x+ε1简写为x1θ1+ε1。

同样,关于就业的双重差分形式采用Probit模型可以写为:

在式(2)中,将α2+β2t+γ2g+τ2d+δ2x′+ε2简写为x2θ2+ε2。job为就业状态的哑变量(job=1表示就業,job=0表示失业),

x′为影响就业概率的控制变量,β2表示最低工资提升前后就业概率的变化,

γ2表示实验组和控制组的就业率差别,τ2表示最低工资提升对就业率的影响,

δ2表示控制变量对就业率的影响。

在可观察的样本中,劳动者是否进入劳动力市场是一个自我选择过程。为精确估计最低工资提升对工作时间的影响,结合赫克曼样本选择性偏差模型[21],可以将双重差分进一步表达为:

hour表示可观测的周工作时间受限变量,job表示可观测的就业状态受限变量,job*表示不可观测的就业状态潜变量,

ρ为ε2、ε1的相关系数,σ2为估计就业样本的标准差。λ为逆米尔斯比率,其数学表达为:λ(-x2θ2/σ2)=φ(-x2θ2/σ2)Φ(-x2θ2/σ2),其中Φ(·)表示正态累积分布函数,φ(·)表示正态密度函数。σ2、λ可以由下面的Probit回归方程估计出:

(2)非参数倾向值匹配模型稳健性检验。

为实证结果的稳健性,通过非参数的倾向值匹配模型,将控制组和实验组进行匹配,消除个体属性差异,检验最低工资提升对实验组和控制组的影响差别,进而判断其对就业和工作时间的影响。

该部分借鉴赫克曼(Heckman)等人的方法[22-23],基于倾向值匹配模型的周工作时间和就业的双重差分表达式分别为:

其中,n1表示实验组的样本数量,g0和g1表示控制组和实验组,hour0、job0和hour1、job1分别表示控制组、实验组的周工作时间和就业概率,i、j分别表示实验组与控制组中被匹配的样本个体,sp表示共同支持域,t0、t1分别表示最低工资提升前后的时间点,w(i,j)为通过i与j之间的倾向值距离推导出的权数,其表达式为:

其中, h为落入宽带中的观测值样本数。Pi、Pj、Pk表示通过Probit估计的倾向值,且Pi是宽带内的交点,G(zi)为内核函数:

2.最低工资标准提升后实验组和控制组劳动者之间替代关系的实证策略

在最低工资标准提高之后,实验组中仍处于就业状态的劳动者很有可能延长劳动时间,成为实验组中被解雇的劳动者最好的替代资源;高工资的企业也可能会利用高技术劳动力代替低技术劳动力以使劳动力的边际产品价值等于其工资,从而形成高技术劳动力对低技术劳动力的替代。如果企业保持或额外雇佣工作时间更长的高技术劳动力代替低技术劳动力,那么平均每个劳动者的实际工作时间会上升,这种情况说明控制组的工作时间也会受到最低工资的影响,那么基于双重差分的周工作时间估计结果会被严重低估。为明确最低工资提升对实验组和控制组劳动者周工作时间产生的影响,以及劳动者周工作时间的替代关系,利用劳动者月工资与2014年最低工资标准之差的绝对值(mwage_minwage)为解释变量,以工作时间提升(hourgap)为被解释变量,分别通过实验组和控制组样本进行OLS回归估计。

3.最低工资标准提升导致周工作时间变化分解的实证策略

最低工资标准提升导致的劳动者平均周工作时间变化,可以分解为就业劳动者的工作时间变化和就业概率改变引起的工作时间变化两部分。综合数据优势和研究内容考虑,依然采用双重差分设计,结合麦克唐纳(Mcdonald)、莫菲特(Moffitt)的Tobit模型来分解最低工资提升下的工作时间变化[24]。

其中hour*表示周工作时间的潜变量,hour表示所观测到的周工作时间受限变量,其他变量和参数与公式(1)中含义相同。ε1表示独立分布误差,假设该误差项均值为零、方差为常数σ2。其中将α1+β1t+γ1g+τ1d+δ1x′+ε1简化为Xβ+ε1。

假设z=Xβ/σ,f(z)是单位正态密度,F(z)是累积正态分布函数。如果最低工资标准提升导致就业概率降低,那么就业者周工作时间hour的预期值可以表示为:

若最低工资标准提升导致就业概率上升,就业者周工作时间hour的预期值可表示为:

是通过考虑第i个样本的x变量对hour的边际影响来获得,即:

因此,劳动者周工作时间(hour)的总变化可以分解成两个非常直观的部分:

①就业概率边际变化量,以就业者的hour期望值加权;

②就业者的hour边际变化量,以就业概率为权重。

这两个量的相对大小是一个重要的指标,具有实质性的经济影响。

方程(14)中的每一项都可以在Xβ的某个值下进行评估,通常选择在X的平均值上计算,并可以直接测算出f(z)、F(z)的值。最低工资标准提升导致

在最低工资标准提升导致

就业概率下降和上升的情况下,引起的就业者周工作时间边际变化量

三、数据、变量及描述性分析

本研究使用2014年和2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS)。CLDS采用多阶段、多层次、与劳动力规模成比例的概率抽样方法,并在国内率先采用轮换样本追踪方式,既能较好地适应中国剧烈的变迁环境,又能同时兼顾横截面调查的特点。调查前对受访个体进行的劳动力身份甄别,保证了受访群体处于15—64岁之间,所以该数据为本研究提供了相对精确的样本;同时该数据是动态追踪数据,保证了最低工资提升前后实验组个体的数量和组别不会发生变化;另外,由于最低工资标准在全国不具有统一性,且每个省、自治区、直辖市内部也有不同标准,这就使得最低工资在基于个体数据上具有一定的变动性,从而保证了研究的可行性。研究所使用的变量及变量的定义如表1所示。

在数据处理中,排除负收入以及有收入但没有工作时间的劳动者,排除自我雇佣者、雇主以及从事农业生产的劳动者等,排除2014年与2016年两轮调查中不同时存在的劳动者,最终形成了一个动态平衡数据样本,样本总量为7464个。根据最低工资总额范畴,剔除加班加点工资等因素。在本研究中

采用剔除加班工资的税前年工资总额除以12个月的计算结果作为月工资。月工资低于2014年最低工资标准的观测样本作为实验组,高于2015年最低工资标准的观测样本作为控制组。另外,吉林、辽宁、黑龙江、安徽等地在2014年和2016年调查期间并没有提升最低工资标准,不论其工资高低均归入没有受到最低工资提升影响的控制组,该样本总量共计2026个。这种分组方式保证了实验组不论其所在的地区最低工资标准每年提升一次还是两年提升一次,在2016年调查的实验组均会受到最低工资的影响,同时也保证了控制组在调查期间不会受到最低工资提升的影响。

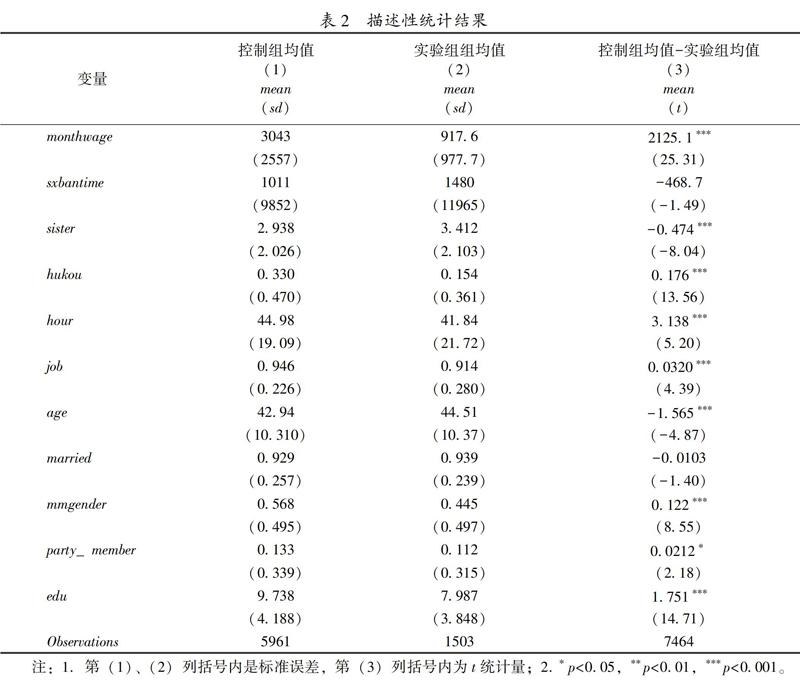

实验组和控制组个体属性特征的描述性统计如表2所示。其中第(1)列、第(2)列分别表示控制组和实验组的个体特征值;低于拟提升最低工资标准的劳动者年龄相对较大(实验组和控制组平均年龄分别为44.51岁与42.94岁),受教育水平更低(实验组和控制组平均教育年限分别为7.987年和9.738年),今后继续留在劳动力队伍中的概率较低(实验组和控制组继续参加工作的概率平均值分别为91.4%和94.6%),工作时间较少(实验组和控制组的平均周工作时间分别为41.84小时和44.98小时),是党员的概率更低(实验组和控制组是党员的平均概率分别为11.2%和13.3%),而且两个群体的差异是非常显著的,如第(3)列所示。

四、实证结果

1.最低工资标准提升对就业和劳动者周平均工作时间影响的实证结果与检验

(1)最低工资标准提升对就业和劳动者周平均工作时間影响的实证结果。

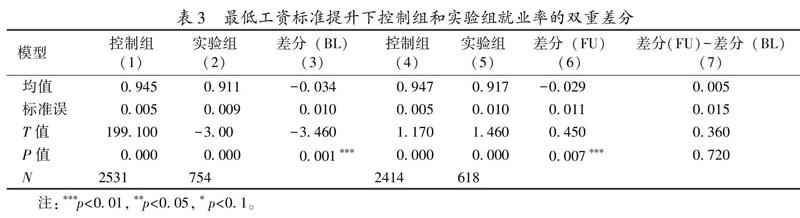

表3反映了在没有控制其他变量情况下,实验组和控制组在最低工资标准提升前后的就业概率情况。第(1)、(2)、(3)列表示最低工资标准提升之前控制组、实验组平均就业概率以及二者之差, 第(4)、(5)、(6)列表示最低工资标准提升之后控制组、实验组平均就业概率以及二者之差,第(7)列表示最低工资提升对就业率的影响。

表3说明在最低工标准提升后不论是控制组还是实验组的就业率都有所上升,且控制组就业率均明显高于实验组,但双重差分估计结果并不显著。为能够较为准确地反映最低工资提升对就业率的影响,还必须对实验组和控制组的个体属性特征等进行控制。

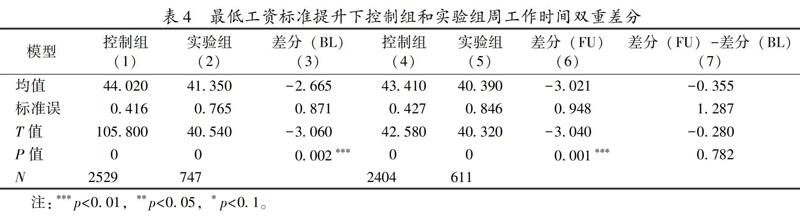

表4反映了实验组和控制组在最低工资标准提升前后的周工作时间变化情况。第(1)、(2)、(3)列表示最低工资标准提升之前控制组、实验组平均周工作时间以及二者之差, 第(4)、(5)、(6)列表示最低工资标准提升之后控制组、实验组平均周工作时间以及二者之差,第(7)列表示双重差分结果。如表4,最低工资标准提升之前,控制组的周工作时间均高于实验组,且控制组周工作时间在最低工资提升之后有所缩短,而实验组周工作时间在最低工资提升之后也有所下降,总体说明最低工资提升之后劳动者的工作时间有减少的趋势,但双重差分估计结果并不显著。

为进一步研究在控制了选择性偏差以及个体属性变量差异后,最低工资标准提升对就业和周工作时间的影响,分别采用了赫克曼模型嵌套双重差分法(Heckman+DID)以及倾向值匹配嵌套双重差分法(PSM+DID)来对其进行估计。表5中第(1)、(2)列表示基于赫克曼模型的双重差分估计结果。第(4)、(6)列表示组别的Probit估计结果,并利用该估计结果通过公式(5)和公式(6)计算最低工资标准提升对控制组和实验组在周工作时间和就业率方面的影响,第(3)、(5)即为倾向值匹配嵌套双重差分法的估计结果。

表5第(1)列数据说明在控制了选择性偏差之后,由于时间因素导致周工作时间在最低工资标准提升后提高了1.274小时;实验组周工作时间平均低于控制组5.575小时,说明实验组和控制组周工作时间的差别在很大程度上是由于组别不同而造成的;逆米尔斯比率系数为负且显著,说明选择性偏差导致可观察到的劳动者周工作时间样本偏低,周工作时间较高的样本是观察不到的,如果采用最小二乘法直接估计最低工资标准提升对周工作时间的影响将会被低估。在控制了样本选择性偏差之后最低工资提升导致了平均周工作时间延长3.766个小时。第(3)列数据表明在控制组和实验组的样本进行匹配之后,由于时间因素导致周工作时间在最低工资标准提升后降低了4.890小时;实验组周工作时间平均低于控制组5.938小时;最低工资标准提升导致平均周工作时间延长了3.923个小时。赫克曼模型和倾向值匹配估计的双重差分结果均表明,最低工资提升对周工作时间有正向影响。

表5第(2)列数据说明由于时间因素导致就业率在最低工资标准提升后下降;实验组平均就业率高于控制组,但均不显著;最低工资标准提升导致就业率下降。第(5)列数据表明在对样本进行匹配之后,由于时间因素导致就业率在最低工资标准提升后提高11.9%;实验组就业率平均高于控制组7.7%;最低工资标准提升导致平均就业率下降11.2%。由上可见,赫克曼模型和倾向值匹配估计的双重差分结果均表明最低工资标准提升对就业率有负面影响。

(2)最低工资标准提升对就业和劳动者周平均工作时间影响的实证结果检验。

从实证结果来看,赫克曼模型和倾向值匹配估计的双重差分结果具有较强的稳健性,该稳健性的可信程度取决于数据与模型的适应性,故需考虑进行相关检验。第一,一般情况下,如果采用干预点前后多年份数据,需要对双重差分估计进行共趋性检验,但由于本研究采用了干预点之前、之后最近的两个年份数据,无法做出共趋性检验,且采用干预点较近的年份,实验组和控制组出现非共趋性的可能性将大大降低,故本文在此没有做出共趋性检验(Tobit模型下的双重差分没有做共趋性检验理由相同)。第二,在赫克曼模型的双重差分下,劳动者的工作时间选择确实具有显著的选择性偏差,该结果已在表5中得到检验。第三,如果倾向值匹配估计的双重差分结果有效,尚需考虑实验组和与之匹配的控制组在个体属性特征等方面的平衡性,表6是针对倾向值匹配估计的双重差分方法做出的平衡性检验,结果表明多数实验组和控制组重要的个体特征在匹配后没有了显著差异,匹配数据具有良好的平衡性。第四,匹配后实验组和控制组的工作时间和就业概率仍存在显著差异(见表6),表明最低工资标准提升对实验组的周工作时间和就业有着显著影响,这也加强了倾向值匹配估计的双重差分结果的可信性。此外,由于PSM+DID估计结果更显著,接受其结果错误概率更低,加之其更容易克服选择性偏差以及群体性特征造成的误差,所以PSM+DID相比Heckman+DID的估计结果更有优势。

2.最低工资标准提升后实验组和控制组劳动者之间替代关系的实证结果

利用劳动者月工资与2014年最低工资标准之差的绝对值(mwage_minwage)为解释变量,以工作时间提升(hourgap)为被解释变量,分别对实验组和控制组样本进行OLS回归(见表7),表7第(2)列表明,期初实际工资低于最低工资标准越大的劳动者,在最低工资标准上涨后延长的工作时间也就越多,且这种情况相当显著。平均来说,在控制其他变量的基础上,当劳动者的月实际工资低于最低工资标准1000元时,最低工资标准提升后其周工作时间将延长3小时。控制组中处于就业状态的劳动者工作时间并没有受到月工资与最低工资标准之差的影响。这说明了工作时间的延长主要是基于实验组同质劳动力的替代,而非是控制组高技术劳动者对实验组低技术劳动者的替代,否则劳动者月工资与2014年最低工资标准之差的绝对值应会对控制组劳动者周工作时间产生显著影响。

3.最低工资标准提升导致工作时间延长的分解结果

表8是基于双重差分策略下的Tobit模型(上限为168,下限是0)估計而得到的最低工资提升对劳动者周工作时间影响的实证结果。第(1)列表示所有潜在样本周工作时间的期望值,由于最低工资标准提升导致劳动者周工作时间提高了2.843小时。第(2)列为可观察的样本周工作时间的期望值,最低工资标准提升导致可观测到样本劳动者周工作时间提高了2.828小时。实证结果表明最低工资标准的提高使得劳动者周工作时间延长了。

由公式(14)可知,最低工资标准提升后导致的可观测周工作时间的综合变化量可以分解成

:就业者周平均工作时间的变化量和就业概率变化而产生的周平均工作时间的变化量。

根据双重差分设计,d变量系数反映了最低工资标准提升对劳动者周工作时间的影响,最低工资标准提升对可观察周工作时间影响的综合变化量为:

E(hour|x)xi=F(z)βi=2.828

由于最低工资标准提升导致就业概率减少,最终使得可观测的周工作时间期望值的减少量为:

2.括号中为标准误。

由于最低工资标准提升导致仍处于就业状态劳动者的平均周工作时间增加部分为:

P(hour>0|x)E(hour|hour>0,x)xi=F(z)E(hour|hour>0,x)xi=F(z)βi[1+zf(z)/F(z)+f(z)2/F(z)2]=2.828×1.0369=2.932

总体而言,当最低工资标准提升后,观测到的周工作时间因为就业概率降低而减少的工作时间为0.1044小时,仍处于就业状态的劳动者延长的周工作时间为2.932小时,所以,由于就业率的下降和仍处于就业状态劳动者工作时间延长的综合结果表现为劳动者平均周工作时间延长2.828小时。

五、结论与建议

1.结论与讨论

首先,Heckman+DID和PSM+DID实证结果表明,最低工资标准提升延长了劳动者周工作时间,降低了劳动者就业率,该结论符合传统古典经济理论预测结果。在传统的完全竞争劳动力市场模型中,劳动力供给曲线和劳动力需求曲线分别是斜向上和斜向下的。一方面随着劳动成本的上升,企业对劳动力的需求会减少;另一方面传统型的劳动者会随着工资水平的提升进入劳动力市场,提高劳动力参与率。虽然最低工资标准的提升提高了劳动力供给的数量,但因为雇主会解雇那些边际收益低于其工资的劳动者,最终使得就业人数下降。

其次,基于实验组和控制组的OLS估计结果表明,最低工资标准提升后,企业会延长实验组中处于就业状态劳动者的工作时间来弥补由于解雇生产率较低的劳动者而形成的劳动力短缺,最终表现为低端同质劳动力之间的替代。同时,继续留在劳动力队伍中的实验组劳动者也愿意延长自己的工作时间,且最低工资标准提高得越多,劳动者延长的工作时间也越多,其同质劳动替代程度也就越大。因此,企业和劳动者的双重因素导致了劳动者工作时间延长,进而很有可能形成过度劳动问题,降低劳动者的就业质量。

最后,Tobit+DID实证结果表明劳动者平均周工作时间变化是由就业劳动者的工作时间延长和就业率下降引起的工作时间减少双重作用造成的:劳动者在最低工资标准提升后会延长工作时间,这大大抵消了由于就业率下降引起的平均周工作时间减少的影响,最终使得整个社会的劳动力供给不但没有减少,反而出现了明显地增加。

2.政策建议

为解决由于最低工资标准提升造成的就业率下降和工作时间延长问题,政府应该从以下几个方面做出努力。第一,政府有关部门应做好GDP、社会消费水平、物价指数、劳动生产率等基础数据的监测,并结合当地最低工资标准提升对就业和工作时间影响的历史数据,因地制宜地制定出科学合理的最低工资标准,适度平衡就业率下降和工作时间延长的关系。第二,政府需要通过对低技术劳动者提供培训和市场供求信息等方式提升其就業能力,通过对企业提供就业补贴等转移支付方式为低技术劳动者创造就业机会,以减少由于最低工资的收入分配效应而导致的就业率下降。第三,政府应创造宽松的经济发展环境,适当减少企业税收,提高企业盈利能力,并健全社会保障体系,以提升劳动者的工资议价空间和市场谈判力量,进而减缓最低工资标准提升对低技术劳动者造成的压力。第四,为防止企业通过过度延长工作时间来规避最低工资标准提升带来的用工成本上升,政府须严格监督加班工资制度的执行,严厉查处企业无条件、无时限、无报酬延长工作时间的现象,使企业能够围绕着延长工作的用工成本和招聘新人成本之间

做出理性权衡,此举既实现了对延长工作时间的劳动者利益的保护,又达到了通过加班工资制度的工作分散化、工作共享化作用来提高就业率的目的。

参考文献:

[1]KAUFMAN B E. Economic analysis of labor markets and labor law: an institutional industrial relations perspective [R]. Ssrn Electronic Journal, 2011.

[2]TAYLOR J R. Exploitation through contrived dependence [J].Journal of Economic Issues, 1977, 11(1):51-59.

[3]KRUEGER A, CARD D. Minimum wages and employment: a case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: a reply [J].The American Economic Review, 2000, 90(5):1397-1420.

[4]MACHIN S, MANNIG A, RAHMAN L. Where the minimum wage bites hard: introduction of minimum wages to a low wagesector[J].Journal of the European Economic Association,2003,1(1):154-180.

[5]刘险峰. 市场分割条件下的最低工资制度效应研究——以农民工市场为例[J]. 经济体制改革, 2009(5): 92-95.

[6]贾朋, 张世伟. 最低工资提升的劳动供给效应:一个基于自然实验的经验研究[J]. 南方经济, 2013(1):1-13.

[7]罗小兰. 我国劳动力市场买方垄断条件下最低工资就业效应分析[J]. 财贸研究, 2007(4):1-5.

[8]NEUMARK D, WASCHER W. The effects of minimum wages on teenage employment and enrollment: evidence from matched CPS surveys [J].Research in Labor Economics, 1996, 15(1):25-64.

[9]BURKHAUSER V, COUCH K A, WITTENBURG D C. A reassessment of the new economics of the minimum wage literature with monthly data from the current population survey[J]. Journal of Labor Economics, 2000, 18(4):653-680.

[10]丁守海.最低工资管制的就业效应分析——兼论《劳动合同法》的交互影响[J]. 中国社会科学, 2010(1):85-102.

[11]付文林.最低工资、调整成本与收入分配效应的结构差异[J]. 中国人口科学, 2014(1):85-95.

[12]平新乔. 关注民企劳资关系[J]. 中国改革, 2005(4):61-62.

[13]薛兆丰.最低工资法不可取[N].21世纪经济报道,2001-04-02.

[14]SABIA J J. The effects of minimum wage increases on retail employment and hours: new evidence from monthly CPS data [J].Journal of Labor Research, 2009, 30(1):75-97.

[15]ZAVODNY M. The effect of the minimum wage on employment and hours[J].Labor Economics,2000,7(6):729-750.

[16]CARD D, KRUEGER A B. Minimum wages and employment: a case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania [J]. The American Economic Review, 1994, 84(4):772-793.

[17]NEUMARK D, WASCHER W. Employment effects of minimum and subminimum wages: panel data on state minimum wage laws[J]. Industrial & Labor Relations Review, 1992, 46(1):55-81.

[18]賈朋, 张世伟. 最低工资标准提升的劳动供给效应——基于回归间断设计的经验研究[J]. 中国人口科学, 2012(2):25-35.

[19]CURRIE J, FALLICK B C. The minimum wage and the employment of youth evidence from the NLSY [J].Journal of Human Resources, 1996, 31(2):404-428.

[20]EISSA N, LIEBMAN J B. Labor supply response to the earned income tax credit [J].Quarterly Journal of Economics, 1996, 111(2):605-637.

[21]HECKMAN J J. Sample selection bias as a specification error [J].Econometrica, 1979, 47 (1):153-161.

[22]HECKMAN J J. Instrumental variables: a study of implicit behavioral assumptions used in making program evaluations [J].The Journal of Human Resources, 1997, 32(3):441-462.

[23]HECKMAN J J, ICHIMURA H, TODD P E. Matching as an econometric evaluation estimator: evidence from evaluating a job training program [J].The Review of Economic Studies, 1998, 64(4):605-654.

[24]MCDONALD J F, MOFFITT R A. The uses of Tobit analysis [J].Review of Economics & Statistics, 1980, 62(2):318-321.

[责任编辑 武 玉]