病毒效应与“直面-回避”问题的决策模型——生物安全风险防控的新思维

2020-04-16刘益东

刘益东

笔谈

病毒效应与“直面-回避”问题的决策模型——生物安全风险防控的新思维

刘益东

(中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

这次疫情敲响了警钟,迫使人们更加重视生物安全风险的防控。

笔者以致毁知识为主要研究对象开展科技重大风险研究21年,深知防范化解生物技术风险等科技重大风险绝非易事,大力加强生物实验室安全管理、建设国家公共卫生安全体系、建设与实施科技伦理和法律、倡导科学家道德自律以做负责任的研究、发展科技要扬长避短、通过国际合作防范风险等等至关重要,但还远远不够。实际面临的严峻挑战前所未有,应对挑战的任务艰巨、紧迫,难度极大。只有实现观念和科技发展模式的大转型,才可能标本兼治、化险为夷。18世纪工业革命以来形成的西方市场经济制度及其科技与经济一体化发展模式,有两大缺陷,一是牺牲环境的粗放式发展,二是牺牲安全的粗放式创新和竞争。随着新兴科技爆发式发展,科技冷战、军备竞赛愈演愈烈,尖端科技威力巨大,更难控制,导致不确定性和科技重大风险急剧增加。笔者将从以下四点阐明在后果自负的情况下,只能实事求是直面问题,别无选择。

一、病毒效应。病毒危害巨大,笔者用“病毒效应”来表述其危害和特征。病毒效应与蝴蝶效应相比,有一点相同、四点不同。相同的是一个微小的变化可以引起巨大的变化。不同的是,蝴蝶效应的结果有可能是中性的,而病毒效应的结果则往往是毁灭性的。(1)病毒通过传染引发灾难,零号病毒-零号病人-爆发疫情乃至爆发全球灾难。(2)病毒是超级支点,少数人甚至一个人就可以造成巨大灾难,因此病毒可以成为敲诈牟利和控制操纵的工具,人类陷入小人物可以犯大错误、一个人可以祸害世界的“魔戒”困境。(3)病毒知识:人造病毒是知识(知识的现实化),可复制的自然病毒也是知识,汇集萃取自然病毒以增强毒效的方法也是知识,剧毒的传染性病毒就是致毁知识(即用于制造毁灭性武器等可导致毁灭性灾难的各种产品的核心知识)。实验室关得住病毒,却关不住制造、复制、萃取病毒的知识。病毒可以传播,制造病毒的知识也可以传播,而且是不可逆地传播,包括通过互联网快速传播扩散等。在信息科技时代,计算机病毒泛滥;在生物科技时代,生物病毒也可能泛滥成灾,危及人的生命和社会秩序。(4)病毒可以成为生物武器,生物武器是穷国的原子弹,是恐怖分子的原子弹。因研发病毒、购买病毒相对容易,病毒效应或将改变国家间的竞争格局,强国不强、弱国不弱,还武装了恐怖分子。病毒和解药不能同时产生,解药有时滞后几年,在解药出现之前病毒一旦发生泄漏、被盗、失控,必定反受其害。某种病毒、某个人可以祸害一个国家乃至整个世界,是人类从未面临过的严峻挑战。

二、新兴生物科技在争议中快速发展。研究病毒的合成生物学、基因编辑技术等新兴生物技术发展迅速,尽管争议巨大(如美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀就将基因编辑列为潜在的大规模杀伤性武器),但是丝毫没有减弱其爆发式的发展,惊世骇俗的生物实验不断冲击人类社会的伦理底线。2012年荷兰生物学家罗恩·富希耶完成了高致病性禽流感H5N1病毒历经十个世代的变异,拥有了将其通过空气在人类之间传染的能力。2014年日裔美籍病毒学教授河冈义裕,利用生物技术和H1N1流感病毒研制出一种新变种,这种超级病毒能“绕过”人体免疫系统。2017年加拿大生物学家成功合成出马痘病毒(horsepox),马痘病毒与已被根除的致命性天花病毒存在亲缘关系。据说在互联网上花费2.5万美元采购原材料,就能够“组装”出马痘病毒。这些极端的研究,尽管饱受争议,但是论文照发,科学奖照拿,项目照做。河冈义裕在饱受争议的2011~2016年间,至少四次获得日本和国际的科学奖。美国政府机构于2018年底批准了争议巨大、非常危险的禽流感病毒改造实验项目等。

不仅高危的生物实验研究接连不断,以防御为名的生物武器研发也长期存在。《禁止生物武器公约》已于1975年生效,但它并不禁止预防和防御性的研发,结果是不少国家仍在进行相关研究。拉瑞·罗曼诺夫(Larry Romanoff)指出,几十年来,美国政府及其相关机构对生物战进行了深入研究,其中许多研究都集中在种族特异性病原体上。著名学者杰里米·里夫金在《生物技术世纪——用基因重塑世界》中揭示了美国的生物武器研究情况,指出在防御性研究的理由下,截至1986年美国国防部的相关预算增长至9000万美元。同样以“防御性”为名的美国《生物盾牌计划》于2004年实施,2004~2013年财年美国政府为生物盾牌计划拨款55.93亿美元。此外,生物实验室泄漏、遗失、被盗情况不断发生。美国CDC2012年报告指出,美国生物实验室泄漏事件在2004年有16起,2008和2010年则分别为128和269起。凡此种种,均已对人类的生命安全和社会稳定构成巨大的潜在威胁。

三、防范科技重大风险的多道安全防线存在严重漏洞。如上所述,生物安全风险愈演愈烈,这次疫情也使人们更加重视生物技术安全,科技部要求加强对实验室特别是对病毒的管理。但是防范生物安全风险等科技重大风险绝非易事,笔者已发现多道安全防线存在严重漏洞,难堪重任。(1)观念上盲目坚持科学无禁区、认识无禁区。对于高危的两用研究(dual-use research),只看有益的一面,无视危险,更无视尖端科技的正负效应不能抵消,做1万件好事也可能抵消不了做1件坏事的后果。现实中的美国硅谷顶级科技专家却将伦理视为技术创新和进步的绊脚石。(2)科技伦理和科技法律不能约束世界上所有的实验室和科技专家。少数人或机器人足以祸害世界,加强科技伦理法律和安全监管至关重要,但远远不够。(3)认为科技是双刃剑(技术是双刃剑)要扬长避短只是老生常谈。即使多数科技专家(铸剑者、用剑者)的伦理道德水平和责任担当有所提高,但总有“科技疯子”、科技恐怖分子为非作歹。(4)确保相互摧毁不能确保自身安全。不能把“核武器平衡”扩大到“基因武器等尖端武器平衡”,因为后者不依赖稀缺的原材料,使用门槛低,易为恐怖分子所用。(5)陷入“动车困境”。“边继续、边争论、边纠错”的方式很难纠正重大错误,在巨大惯性之下纠错更是难上加难。(6)扬长难以避短。扬长避短需要特定条件,在目前西方市场经济及科技与经济一体化条件下,科技只能“扬长”,不能“避短”。(7)西方科技发展模式存在着与生俱来且不断恶化的缺陷。个人利益至上、眼前利益优先、弱肉强食、以牺牲安全为代价的粗放式创新与竞争是生物等科技重大风险的诱因。(8)针对科技重大风险的研究薄弱,亟待加强和深化。例如,负责任研究与创新(RRI)不研究最不负责任的创新,风险社会理论创始人认为气候变化才是最大风险。

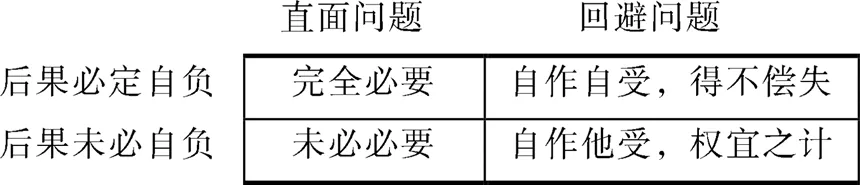

四、“直面-回避”问题的决策模式。综上所述,不仅生物风险等科技重大风险愈演愈烈,更糟糕的是风险防范的多道安全防线存在严重漏洞。直面问题头等重要,这次疫情的一大教训就是“回避问题后果自负”。对比决策在情势快变化与慢变化时的不同,笔者提出“直面-回避”问题的决策模型作为面对科技重大风险时的新决策机制(见图1),即在决策后果自负时,为人为己都应该实事求是地直面问题,及时做出明智决策。

图1 “直面-回避”问题的决策模型

直面问题包括实事求是、尽早尽快和竭尽所能。实事求是是态度,竭尽所能是团结一切可以团结的力量,尤其是重视一流人才。一流人才与普通人才的区别不是程度上的,不是95分与70分的区别,而是“方向”和“层次”上的差别,是“有解”和“无解”的差别。防范科技重大风险,人人有责,后果自负,需要走出观念思维的舒适区,直面问题,以底线思维加快构建人类命运共同体,实现观念和发展模式上的大转型,从粗放式创新与竞争转向理性的可持续创新与合作,修补风险防控的漏洞,确保人类安全,促进新型科技健康发展,不断造福社会。

刘益东(1961–),男,研究员,博士生导师,研究方向为科技史、科技战略、科技与社会、科技哲学、未来学。E-mail: liuyidong.cn@263.net

10.3724/SP.J.1224.2020.00021