以学生发展为取向的教师研究方式的变革

2020-04-16江苏省苏州市吴江经济技术开发区山湖花园小学

江苏省苏州市吴江经济技术开发区山湖花园小学 杨 昀

作为一线教师,应该以脚踏实地的精神、兢兢业业的教学研究,以学生的发展为前提,从自身教学实践的过程中去发现存在的问题,然后借助团队合作、理论支撑、研究工具等去反思或分析解决这些问题,从而将教学研究方式变得更为有效和丰富,最终促进学生的发展。

一、基于学生发展的“叙事研究”新团队——“教师+研究者”

教育叙事研究,即教师的叙事研究是基于自己的故事经验,通过教育叙事展开对现象的思考和对问题的探究。教师所叙述的故事与教育研究相结合,不仅是教育工作者探究的一种重要途径,也是帮助提高学生发展的动力。但是,由于我校的年轻教师多,缺乏研究经验,如果都各自进行叙事研究,有闭门造车之感,因此,可以成立主题团队开展叙事研究,“教师+研究者”进行合作研究,普通教师可以作为一个叙事者,而教科研组织和教科室教师可以作为研究者,通过倾听,重建他们的叙事,双方形成“叙事团队”,从而能更有效地去发展学生。

例如:为了让教育工作者对学生发展进行更高效的研究,学校经常组织教师进行主题小组叙事研究。“晨读”对于孩子们来说是十分重要的。近日,学校对各班的“晨读”进行了检查,在检查过程中发现晨读的有效性不高,有部分学生“出工不出力”,朗读懒散,阅读积极性不高;部分学生阅读不整齐,有的同学读得快,有的同学读得慢;部分班级疏于管理,导致晨读乱哄哄;部分班级的晨读管理方式过于严格等。教科室组织班主任和任课教师就此情况进行了“基于学情,提高晨读有效性”的叙事研究。在研究过程中,首先让教师就自己班的晨读进行思考,想想所教班级的晨读有哪些优点和不足,并整理成叙事小故事,然后让教师坐在一起通过叙事的形式分析晨读失败背后的原因和成功的秘诀,大家围坐在一起各抒己见,有的教师分析了自己班晨读低效的原因,有的则介绍了自己的成功经验……最后,教科室主任将教师关于基于学情提高晨读有效性建议归纳为“读的形式要多样”“读的内容要丰富”“读的方法要引导”“读的管理要适当”等多个方面,为提升我校晨读的有效性提供了一系列的策略。经过这次的叙事研究,让班主任和任课教师避免走弯路,通过倾听其他人的教育故事,发展自己独特的教学风格,更有利于学生的发展。

在“叙事研究”的过程中通过组建“教师+研究者”这样的新团队,让广大教育工作者在叙事理论研究中有更多的机会与同事分享和互动,并能得到研究者的指引。通过这种方式进行分享互动,可以激发教师树立专业意识,使教师不仅能够通过制定更有效的教学方法策略,反思自己在教育教学实践活动中存在的问题,还可以增加课堂有效性。

二、基于学生发展的“课例研究”新模式——“实践+理论”

课例研究是教育工作者最熟悉的研究方式,也是教师在日常教学工作中促进学生发展的常见的活动形式。它指的是围绕课堂教学,由执教人员、研究人员等相关人员,在课前、课上、课后所进行的种种教学研讨活动。主要是围绕课堂展开,研究如何上好一节课。在这其中,最重要的是要研究这节课当中存在哪些教学上的不足,而且要聚焦与促进学生的真实发展。备课,上课,观课,评课等这几个环节中都要融入研究,且将全过程进行解剖和分析,从而找到成功的地方和要改进的地方,或者说是对课堂实践活动中特定的教学问题进行深刻的反思,然后寻找到解决这些问题的方法和技巧。然而对于一线教育工作者来说,在平时的课例研究过程中,他们最为重视的是教学设计,而对知识基础重视度不够,其实,有理论支撑的课例研究才更有说服力。

例如:在教《一路花香》这一课时,教师先让相关人员进行课堂展示。通过第一次的教学,课后进行反思发现,复习“罐”和“灌”这两个字的教学环节存在不足,在第一次教学时教师设计了问题:“谁能读懂这两个字?”提出问题后大多数学生回答的积极性不高。通过研究,教师发现在第一次教学时所提的问题太简单了。于是研究人员就追问:“你为什么要这么教?如何教更有效?”随后进行问题界定,在教科室教师和教科研组长的帮助下,发现教师提出的问题一定要难易适度,适度的提问不仅激发了学生的好奇心和求知欲,而且还通过努力从“已有的经验区”到达“最近发展区”。只有确定了学生的最近发展区,才能获得最好的教育。在问题界定的指导下,所有参与课例研究的教师共同研读“已有的经验区”和“最近发展区”相关理论,以便将相关知识与主题联系起来。 最后进行行动选择, 所以在第二次教学时,执教人员修改了提问设计:“谁能用‘罐’和‘灌’来组两个文中有的词(破水罐、浇灌),并用上这两个词说一句话,告诉大家文中的‘一路花香’是怎么来的?”这样的问题是具体的,有思考的余地,一方面让学生比较“罐”和“灌”的区别,另一方面孩子们的想象能力、语言表达能力、思维能力等也能得到有效提升。这种行动选择是对原有教学设计计划的更新,使最终的行动计划具有知识基础,是建立在更充分的反思的基础上,并形成新一轮反思的起点。

在“课例研究”的过程中通过“实践+理论”这样的新模式,可以在理论的支撑下让课例研究更有说服力,更能有效地对课堂全过程进行解剖和分析,从而找到成功的地方和要改进的地方,对课堂实践活动中特定的教学问题进行深刻的反思,然后寻找到解决这些问题的方法和技巧,从而让课堂更有效,让学生能更好地发展。

三、基于学生发展的“课堂观察”新思路——“主题+工具”

课堂观察就是通过观察执教老师的教态、语言、动作等相关情况进行记录、分析、探究等,从而提高课堂的有效性,让学生有更好的发展。在以往的课堂观察中会发现有的教师在课堂教学时比较随意和低效,为了改变这一现状,我校教科室引领教师在课堂观察时,先要制定主题,随后充分借助调查问卷、学情前测、学情后测等工具,根据前测制定目标、观察记录分析评价、数据分析发现问题、提出建议重构教学等环节来改善教学,从而促进学生的发展。

例如:在进行《珍珠鸟》这节课的课堂观察过程中,首先由教科室引领,教科研组长和组员讨论,制定观察主题,主题为基于学习情境的教学目标有效预设。然后进行了三次递进式的课堂观察。每个课堂观察都会有四个环节:根据前测设定目标,观察记录分析评价,数据分析发现问题,提出建议重构教学。下面以教学第一部分内容为例。

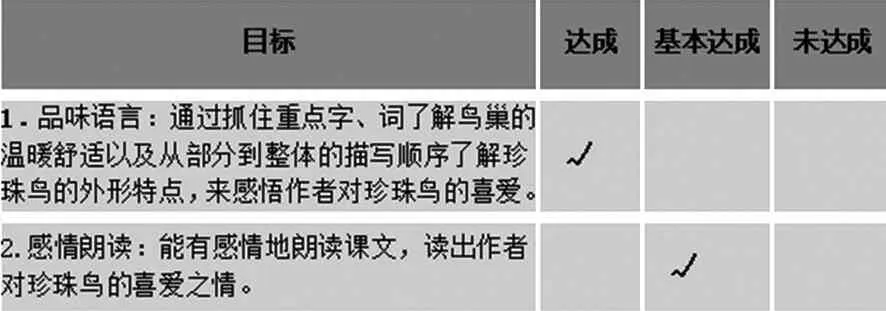

通过第一次观察(见表一),研究小组发现预设目标达到程度不高。首先学生不能很好地通过抓住重点字词了解鸟巢的温暖舒适以及从部分到整体的描写顺序来了解珍珠鸟的外形特点,来感悟作者对珍珠鸟的喜爱。通过外貌描写来感受可爱的珍珠鸟比较容易,但从“探”字来感受其顽皮可爱、胆小有一定难度。建议教师可以稍微做提示,比如换一种说法:“大家看,一个小脑袋已经从叶子间探出来了! 我们一起来做一做‘探’的动作!你觉得通过这个动作,可以感受这是一只怎样的小鸟?”从而让学生感悟对珍珠鸟的喜爱之情。其次,未达成有感情地朗读课文,读出作者对珍珠鸟的喜爱之情。通过观察,研究者发现学生能正确、流利地朗读课文,但语气过于平淡。教师也没有引导学生如何将作者对珍珠鸟的喜爱之情通过朗读表现出来。建议教师要引导孩子在理解课文字词的基础上,把对珍珠鸟的喜爱之情通过朗读表达出来。

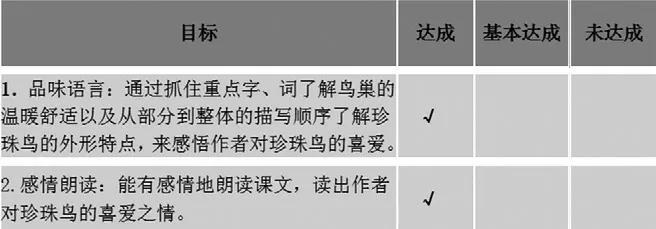

表二 第二次观察

通过第二次观察(见表二),观察组的教师发现,预设的目标有所提高。首先,学生已达成了通过抓住重点字词了解鸟巢的温暖舒适以及从部分到整体的描写顺序,了解珍珠鸟的外形特点,来感悟作者对珍珠鸟的喜爱的目的。其次,基本达成有感情地朗读课文,读出作者对珍珠鸟的喜爱之情。但学生在朗读时的情感表达还是不够。由此建议教师可以抓住课文中的重点词语、句子等,指引学生读出作者对珍珠鸟的喜爱之情。如“探”“好像一个蓬松的球儿”等,如果学生不能读出相应的情感,教师可以范读。此外,教师还可以引导学生通过多样化的朗读形式和多样化的评价来更好地达成预设目标。

表三 第三次观察

通过第三次观察(见表三),我们发现以上的两个预设目标都实现了。学生既可以有效品味语言,也能有感情地朗读课文。在“课堂观察”的过程中通过“主题+工具”这样的新思路让所有观察者都明显感受到了教师的成长和学生的发展。教学目标的达成程度一次比一次高,在把握关键词理解课文,引导朗读方面也有明显进步。此外通过这三次的观察,让全组人员深深地感受到,在“课堂观察”的过程中通过“主题+工具”这样的思路,可以在研究主题和研究工具的指引下,让课堂观察更有说服力,让课堂更有效,从而更好地发展学生。

传统的教师研究方式缺少理论支撑、研究工具、团队合作,相信通过以学生发展为取向的教师研究方式的变革后对促进学生、教师、学校的发展具有战略性意义。