浅析中世纪埃及的马穆鲁克丝绸的艺术特征

2020-04-14李梦媛

摘要:中世纪时,纺织业是马穆鲁克经济繁荣的重要力量。纺织品,尤其是丝绸,在埃及马穆鲁克的生活中非常重要。马穆鲁克丝绸不但能在公共场所生产,还能在市场上公开出售,其丰富的服装面料和设计元素深受当时宫廷的喜爱,促进了埃及丝绸工业的蓬勃发展。

关键词:中世纪;埃及;马穆鲁克丝绸

一、马穆鲁克丝绸的特性

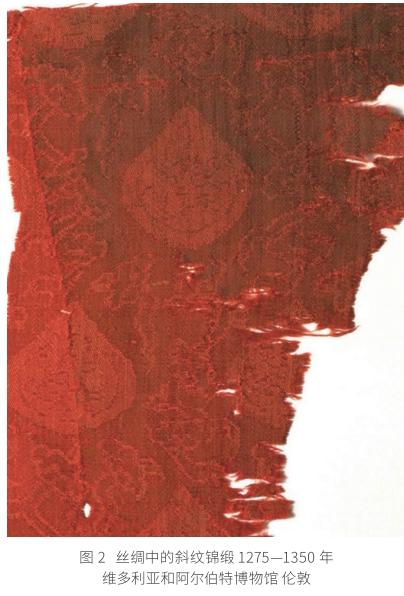

马穆鲁克时期的纺织品通常分为五类,每一类的装饰方法、地面织物和装饰图案都不同,每一种纺织品似乎都有其特殊的用途、制造方式和装饰技术。丝绸作为其中不可忽视的一部分,在马穆鲁克社会大放异彩。马穆鲁克丝绸一般是在织布机上织成的。织布机在13世纪中叶被引入埃及,它促进了丝绸中复杂图案、重复图案和双层或三层布料的产生。

在马穆鲁克统治的第一个世纪,即1250年到1350年,丝绸图案达到了一个艺术高度。动物图案主要出现在这一时期,结合植被、碑文图案,成为整个王朝的特色,但对人类形象的描绘并不是用丝绸织成的。阿拉伯铭文引用了敬语的标题和苏丹的名字,被设计安排在传统的条带和条纹中,并在新引入的中国布局中以表现形式来创造图案:交错而不是堆叠的构图、弯曲的格子状布局以及起伏的藤蔓。

马穆鲁克丝绸可以通过图案、结构、颜色和纤维来识别,它们在织布机上被编织成各种各样的结构,由织布工手工操作。马穆鲁克丝绸的图案通常很容易辨认,包括布局和设计。布局通常是展示设计主题间隔的重复,设计主题包括植物、动物和书法元素,以两种或三种颜色呈现,蓝色阴影是最常见的。最流行的布局是流畅的线性布局,例如条纹、带状和尖顶型布局。这些布局中的每一个图案都是常见的,并且通常主导着整个图案的外观。

二、马穆鲁克丝绸的空间布局

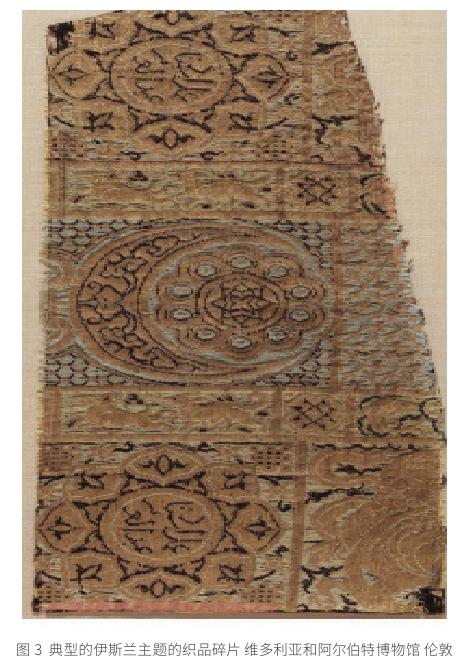

最常见的布局是一个流畅的线性空间组织,它具有清晰的、占主导地位的前景模式和背景空间,可以立即被感知。带状、条纹和卵形布局是最常见的。自公元七世纪以来一直主导纺织品图案的环形静态布局,但似乎在十三世纪就已经过时了。一种罕见的十二边形蓝色锦缎是早期风格的晚期遗迹。在镜像中,黑豹是由一个名叫阿尔-纳西尔·纳西尔·雅顿·瓦勒-德·D的文字框起来的,从风格上看,这是阿尔-纳西尔·穆罕默德·伊本·卡拉伊恩的作品。盘子里的莲花和藤蔓中框起来的鸟的图案表明,它是静态圆形和流体卵形布局之间的过渡。

马穆鲁克丝绸最流行的布局之一是将空间分成垂直条纹或水平条纹,有时宽度不同,其中展示了各种元素——动物、植物、几何和铭文。线性布局在马穆鲁克早期达到了新的艺术高度,不仅体现在丝绸上,还体现在镶嵌金属制品和搪瓷玻璃上。通过将一个空间分成垂直或水平的线性单元来形成一个整体图案的概念,在这个概念中,各种设计元素可以并列放置,但这种概念在专注于整体表面装饰的文化中似乎已经被改变了。

条纹和带子是纺织品固有的,它们是引入模式最简单的方法。条纹沿着经纱中织物的长度延伸,条带出现在纬纱中织物的宽度上,条纹和带子的结合产生了格子。在早期和中世纪的伊斯兰时期,最常见的图案纺织品可能是那些有条纹的纺织品,它们比带子更容易编织。尽管存在简单的条纹纺织品,但将设计元素引入由重复线条定义的布局中,无论是经向条纹还是纬向条纹,是直到11世纪才真正流行起来的,当时出现了各种各样的图案,叶形、人像形和线形,通常带有阿拉伯文铭文。

一些马穆鲁克丝绸的图案取向尽管因织布机技术的变化而发生了根本性的变化,但它仍然延续了埃及的传统。马穆鲁克挂毯编织在盘子里,是对以前编织传统的罕见表现。在新引进的带有机械图案装置的抽屉式织布机上织成的丝绸中,人们对沿织物长度方向连续重复条带的艺术偏好显而易见。

三、马穆鲁克丝绸的图案设计

馬穆鲁克丝绸的整体图案显示出一种成熟和活力,不局限于装饰。在其他当代艺术形式中,风格上的比较少之又少,但个别图案之间有相似之处,如兔子、花朵、碑文和图案的条带——如同金属镶嵌、搪瓷玻璃和木雕上所显示的那样,但可与之媲美的图案却很有限。这些成就最有可能来自宫廷和纺织行业,帝国的提拉兹实施了高标准,其拥有技术娴熟的劳动力,在创造与技术兼容的连续模式方面也有专业的纺织设计师。

动物、鸟类、玫瑰花结和线性图案形成了一个复杂的互动模式,由三种不同的技术和不同重量的悬垂面料组成。大型纺织工业的产品,淡蓝色和米黄色织锦缎织成的两色丝绸碎片;一种双色的丝绸长袍,由黄褐色的双层布料织成,可能曾经是绿色或红色的。还有一种带有银色颜料的两色色块印花棉布。这种图案以一种流行的星型和十字型的变化方式显示出平衡,并带有曲线的轮廓。星星的中心是由四足动物环绕的莲座,而十字架上则是一群鸟儿,它们栖息在一块有布的地面上。

通过分析马穆鲁克时期的丝绸我们可以发现,蓝色和白色的配色方案,经常使用两种深浅不同的蓝色,因此其设计是独特的。更重要的是,他们的图案包括有中国特色的图案和中文字符,大致可以追溯到公元13世纪晚期到15世纪中期。然而,马穆鲁克丝绸的留存表明其在设计、染色和纺织方面的高质量。设计师擅长使用重复的图案,通常只有两到三种颜色,通常是蓝色、象牙色和棕色,这是图案成功的关键,而不是附加的其他元素。无论是出于选择还是偶然,马穆鲁克丝绸都展现出其独特的色彩和设计平衡,风格偏向大胆且简化的绘画。

虽然马穆鲁克丝绸的艺术词汇与其他马穆鲁克装饰艺术相关,但它有自己独特的特点。丝绸和金属制品或搪瓷玻璃可能有共同的特殊图案,如兔子、花朵和铭文等,但它们的组合不同。丝绸的图案受到拉丝机的技术限制,但另一方面有更大的技术自由。此外,马穆鲁克丝绸在风格和质量方面影响了市场的风向。

马穆鲁克丝绸行业也出现了类似的最小颜色图案,在该行业中,颜色分布方法和小图案之间有着惊人的相似之处。马穆鲁克丝绸通常只有两三种颜色,这是一种明显的偏好,因为这种技术可以织出更多颜色的丝绸。许多马穆鲁克丝绸都有小的设计元素,形成三种颜色的图案,一组设计元素的大小、数量和颜色是编织结构不完整的三重布的直接结果。

四、马穆鲁克丝绸存在的问题

马穆鲁克的织物是由亚麻(来自当地的亚麻纤维)、棉花、羊毛和丝绸织成的。植物和动物的纤维,很容易受到昆虫的攻击,也很容易被潮湿、霉变和人体汗液的酸性分解等因素影响。事实上,织物的结构从第一次穿起就开始弱化,正常的磨损和清洗是一个无法阻止的过程,结果就是服装被销毁。拥有700年历史的纺织品居然能存活下来,这简直是个奇迹。与中世纪伊斯兰历史上的任何时期相比,马穆鲁克纺织品被保存得更多、更完整,这是由于埃及的自然环境比较特殊,气候干燥、土壤酸度相对较低。

文物市场加剧了对马穆鲁克纺织品的破坏。收藏家和交易商把纺织品切割成更小的碎片进行售卖,以增加他们的经济回报,但破坏了纺织品的完整性。有铭文的文物尤其容易受到拆解,会有人将有阿拉伯铭文的部分从纺织品上撕下来,单独出售。一些最好的锦缎碎片会被切成小块缝进中世纪的教堂礼服里。这种做法客观上保留了许多马穆鲁克丝绸。

同时,收集的纺织品碎片往往被缝在一起,修复者试图重建更大的一块,并准备进行标本展示。虽然意图是保护,但是造成的后果是服装的原始样式丢失了,整体的图案变得更加难以辨认。

为满足马穆鲁克社会精英阶层的要求,其服装开始采用蒙古和中国宫廷服装的剪裁方式,在装饰方面形成了将军事设计(如纹章和铭文)与流动的中国风格相结合的风格。开罗的平民很快就喜欢上了丝绸织锦。游行的公众披着昂贵的纺织品,这种定期的、引人注目的展示精美纺织品的行为,迅速引起了非精英阶层对丝绸的渴望。

此外,马穆鲁克提花丝绸很难与13—15世纪中国、意大利和西班牙生产的丝绸区分开来。当时是各国积极交流的时期,高质量的纺织品,包括丝绸和地毯等,导致所谓的“国际风格”的发展。此外,欧洲的丝绸模仿东方的丝绸,而中国的纺织工人为马穆鲁克市场生产的产品倾向于伊斯兰风格。因此,仅根据装饰来对埃及或叙利亚产品进行区分是具有误导性的。

五、结语

马穆鲁克丝绸的丝线主要是按照z形纺成的,在最昂贵的织物中大量使用金银线缠绕的丝线。在颜色方面,以蓝色、棕色和象牙色为主。最常见的图案是条纹(垂直和水平)、椭圆形格子、起伏的藤蔓和大的花朵。丝绸是制作荣誉长袍的首选面料。由于在马穆鲁克社会,纺织品常被用于传达宗教和政治信息,马穆鲁克苏丹每年捐赠的基斯瓦使马穆鲁克帝国获得在伊斯兰世界的宗教主权,包括各种令人眼花缭乱的区分接收者等级的织物等。面料的质量、颜色和图案很重要,而服装的剪裁与日常穿着也相同。虽然纺织品上的一些铭文可能来自流行的民俗传统,但大多数都表达了永恒的政治敬意(比如“荣耀归于我们的主人苏丹国王,愿他的胜利辉煌”)。

到1300年,带有动物和植物图案的条纹丝绸,已经通过国际纺织品贸易,从西班牙传播到中国,远远超出了马穆鲁克帝国的范围。蒙古人是强有力的竞争者,他们控制着重要的商隊路线。中国的丝绸编织者可能在中亚,用阿拉伯文字编织出精美的条纹丝绸,出口到伊斯兰和欧洲国家。

李梦媛

女,汉族,山西临汾人,山西师范大学历史学院2018级硕士研究生,研究方向为中东史。

参考文献

[1]宋保军.十字军东征末期的黎波里伯国与马穆鲁克王朝关系研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2020,50(04):146-154.

[2]郑自海.从土耳其到中国:古丝绸之路研究视角中的海陆文化交流典范[J].南通航运职业技术学院学报,2020,19(02):66-69.

[3]董良义.从几枚古代钱币的形制看古丝绸之路上各国文化的交流与融汇[J].江苏钱币,2020(01):9-14.

[4]阿布·卢格霍德.欧洲霸权之前1250-1350年的世界体系[M].杜宪兵,译.北京:商务印书馆,2015.

[5]JACOBY D.Silk economics and cross-cultural artistic interaction:byzantium,the muslim world,and the christian west[J].Dumbarton Oaks Papers,2004(58):197-240.

[6]LOUISE W.Mackie, symbols of power[M].London:The Cleveland Museum of Art,2015.