袁凌走进忽然安静下来的瀑布

2020-04-14袁凌

2015年9月4日,袁凌在内蒙古科右前旗保安家牧场

新冠疫情期间,作家袁凌和妻子待在西安。最初,他想这是不是一个机会,能够让自己安静一点,正好可以写点东西。结果很快疫情凶猛,他开始感到衰弱,身体没有发病,心理上却像被感染了,十分受挫。

早上起来,他边洗漱边看一眼实时的疫情数据。上午尽量写点东西,下午刷一会和疫情相关的消息,但不会一直刷。比起观点和议论,他更关注普通人的事情,比如出租车司机,或是在武汉滞留的外地人。更多的时候,他选择用书本来抵挡内心的浮躁。

一部分书与他擅长的非虚构相关。他看了一系列爱丽丝·门罗的小说,欣赏作者对生活本身的追求,情节也许不完整、不圆熟,但质地可靠,像是一个个的生活片段,他觉得这跟非虚构写作承担的作用是相通的。他认真读了罗新的《从大都到上都》,评价这本书是历史学的思辨和田野调查实地探访的结合,具有强烈的非虚构性,是非虚构在学术层面的一种表现。

另一部分用来振奋人心。他再次翻开奥斯威辛集中营幸存者保罗·策兰的诗集,觉得在眼下面对灾难、居家隔离时看意义非凡,更能体会其中被限制、被囚禁的诗性。他还重温了《无梦楼随笔:苦难中的孤独灵魂》,学者张中晓上世纪60年代的作品,彼时他身患肺病,穷困潦倒,能省下的钱全部用于买书,在与艰苦的对抗中留下了大量珍贵的笔记。张中晓在浙江绍兴邻边村落里的故居,袁凌也探访过。

到了疫情后期,袁凌受凤凰网之托,电话采访了两名疫区的青少年,写完两篇稿子后,他终于安静下来,心理压力小了许多。如果没有疫情,这个时候他应该会去北京待上十来天。去年他随妻子搬到西安,结束了十几年的北漂。

他生长于陕西安康市平利县辖属的村庄,北边是秦岭,南边是巴山,汉水从中间流过。村庄地形如同一个筲箕,外围耸立,内里凹陷,因此被称为“筲箕凹”,袁凌一度以此为笔名。

1990年,他考入西北大学中文系,是村里第一个大学生。如今,他再度回到陕西,在省会享受着城中知识分子圈和这座城市的接纳。他预想着此地似乎可以久留,进而更深地理解它、把握它,以至最终能够写出点什么。他提到获得去年宝珀理想国文学奖提名的作家远子,同样在北京漂了十几年,前一段时间决定回县城生活。“因为他觉得北京的生活就是飘着的,他想回到县城去,好像生活更切实一些。我其实内心也有这样的感觉,但是我不想回到县城。西安这样的一二线间的城市,既有一些现代感,也有一些传统的东西,没有北京那么大。北京这样的超大城市实在是把握不了。”

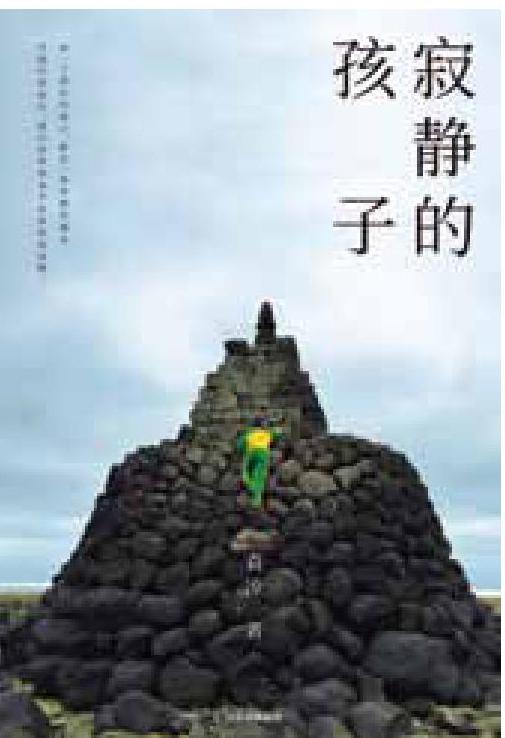

也是在去年,他出了新书《寂静的孩子》,记录了36个留守乡村或寄居城市的孩子的生活,单亲、重病、随迁、失学等情形在他们身上交织出现,除了极个别城市案例,他们绝大多数身处遥远的边缘地带,在沙漠中、雪山下、大海边,生活于悲惨、拮据、穷困的家庭。成书前他早已想好这个书名,他在自序里写到一位多次接受再生障碍性贫血治疗的青春期少年,“在最喧闹的年龄,他失去了声音,像一条忽然安静下来的瀑布。除非走进,无人能够听到。”

吸引他走進瀑布的理由,也许是对同样出身农村底层者的亲近感,暴力的父亲与早逝的母亲,他也曾经历;也许是对公益的热心,又或是多年记者生涯培养的对置身现场、捕捉社会现实的冲动。“我忘不了这些男孩和女孩。在我们的世界里,他们的生命不应该如此寂静。或者由于地理的遥远,无从听到,或者就在我们身边,却受制于阶层和身份,被看不见的玻璃墙消音。”去年年底,他因《寂静的孩子》一书当选第五届单向街书店文学奖年度青年作家。

冬天冻得眼睛难以睁开,都没耽误记录

这本书来得十分缓慢,历时四年。前半段,2015年春天到2017年,他和摄影师赵俊霞搭档,在乡村儿童联合公益旗下的免费午餐、大病医保、暖流计划等组织支持下,每月一次,走访了内蒙古、新疆、贵州、四川、广西等十余个偏远省份的近百位受救助孩子。

每次探访,加上往返路途,需耗上半个多月的时间,一般他们周三或周四去,在学校里观察一下,接着跟受访对象回家,待上一个周末,周一再到学校里看一看。有时遇到“比较有意思”的孩子,一次不够,最多的探访了四次。

赵俊霞觉得袁凌辞职后情绪有点低落,对未来的职业发展比较悲观,甚至考虑过从事体力劳动。出发前,她跟很多人提过这个项目计划,最后一家企业辗转资助了10万元,作为开展资金,勉强够他们买机票、吃住,以及支付到访家庭一定的生活费。两人没有任何报酬,有时在县里转车,吃得都很简单,一碗米面,或是一两碟炒菜,住的地方也预算有限,实在不行,就从登山包里掏出睡袋。

赵俊霞从2009年开始做摄影记者,工作中接触过很多乡村题材,逐渐对乡村儿童上心,这个探访项目也是源于她做一个长期摄影计划的想法。2014年,她在公益组织的活动中与袁凌结识,随后看了他的一些书(袁凌当时发表了《我的九十九次死亡》和《从出生地开始》,后者讲述的是乡土变迁),在寻找文字搭档时第一个想到的就是他,“我们想法、方向比较一致,他写出来会很不一样。”

几年接触下来,她对袁凌印象最深的是他“对乡土特别有感情”,“他很喜欢乡村生活,有些家庭没有那么多苦难的时候,能从脸上看到他的快乐。”平日在北京见面,都是为了谈事,到了乡村,赵俊霞明显感受到他的放松,跟小朋友在一起玩耍或是劳动,掰包谷、割草,都“特别开心”。

她还记得袁凌心地很柔软,常常自发给孩子们买衣服、买鞋、买书,或者买点食品、油、土特产等。有一次,他们在新疆,遇上采访对象的姑姑出嫁,姑姑是聋哑人,三十几岁,终于谈婚论嫁,袁凌当时已没有收入,仍主动提出包个红包,最终两人凑了一千多块钱。

在一个孩子家待四五天,一般给对方四五百块钱,哪个孩子家里办喜事或是杀猪宰羊,还得多给点,“不能让人家吃亏”。袁凌和赵俊霞反复向当地的牵头人强调,一定不要特殊招待,“生活上打成一片是最起码的条件,你总不能吃住跟人家不一样,不然就显得是个外来者。”遇上特别热情的彝族家庭,第一次去便杀了只羊招待他们,家里光是小孩就有七八个,近二十口人一个晚上就把羊吃完了。后面几天回归日常,煮一大锅土豆,饿了随时拿出来吃,先是冷的,后来变成酸的。家里凳子都不一定有,更别提冰箱。

住的时候,家中太挤,赵俊霞被安排到附近的亲戚家,袁凌没走,缩在二楼。夜晚打雷下暴雨,雨水顺着木板搭成的屋顶流淌下来,袁凌索性把查尔瓦(彝族服饰,类似斗篷披巾)盖在头上。第二天全家都感冒了,早餐合着吃一个火烧的鸡蛋,一人一口往下传。给客人们另外拿出一个铁碗,倒了点不知何物做成的糊糊,味道还不错,冷水冲搅一下,再加一点从锁着的柜子里拿出的白糖,也不敢给孩子们看到。

之后两年,袁凌又独自通过真爱阳光、大爱清尘等组织,接触到更多乡村留守儿童、随打工的父母迁居到城市的流动儿童、集中供养的孤儿等,涉及北京、上海、吉林、江苏、陕西、河南等十来个省市,探访持续至今。

探访时,他的裤兜里插着软皮本,卷成一个圆筒,便于随时记下第一手感觉。孩子们经常觉得奇怪,拿来看,又随即因字迹潦草而作罢。他不用录音笔,全靠记笔记,这样的本子写了近四十本。冬天冻得眼睛难以睁开时,都没耽误记录。

书里常常出现凌晨5点的生活场景,他睡得不踏实,有人起床他便会跟着醒。好几次睡在楼上的草堆,或是没有被子也没有褥子的木板。还有一次到矽肺病村里去,村民们咳得不行,袁凌担心自己的肺结核复发,但依然住了下来。“没有办法,去都去了,有时候人要认命”。

糟糕的环境是一方面,睡不着还因为“心里面挂着事儿”,“想到有些事没记下来,想到可能还想采什么没采到,或是这家的生活太平淡了怎么办。有时候还要看人家睡着了以后啥样。”

那几年,原本消瘦的他体重下降,血压升到180多。生过两次病,一次在贵州,跟一个孩子和他爸去几百公里外的精神病院探望他妈妈,雪天里在摩托车上吹了五六个小时。另一次在甘肃,也是上吐下泻。2018下半年,身体症状集体爆发了一段时间,没多久胃也出问题。这些考验,在袁凌看来都是小事情。他更关心的是,能不能获得孩子和家长的信任,采到东西。为了与孩子们亲近,他跟着他们上山下海,在沙漠里东奔西跑,追逐打闹。他坦言,“我之所以写了36个,不是因为别的孩子不重要,而是因为和他们的交情与了解没那么深。哪个孩子跟我更有缘,我就写,排序都不想排,我就觉得每一个孩子的故事都是平等的。”

如今,他手头还攒着许多“有缘”的素材,但“写不动了”。他分享,“每一个故事沉浸进去,写出来,传达当时的情感和状态,这种写作过程特别累。但写作本身是一个挺有意思的东西。《驴皮记》里,患白血病的少年张浩抱着吉他弹唱《当你老了》时,他奶奶说,‘好听,有点伤心,又像得到了宽心。写作也是这样,让你很累的时候,一方面也得到某种安慰和洗涤,会让你从日常生活杂乱的人性中得到一种淘洗。这个过程不光是消耗你,同时可以疗愈你。我希望读者从这本书里看到沉重、看到社会问题之外,也能收获一种疗愈。”

封面选的这个孩子生在海南省儋州细沙渔村的一个家庭,照片中他正踩着布满蜂窝的岩石向上攀爬,试图爬上一座有两千年历史的古老灯塔。村子里面其他人家都有船,他们家比较穷,没有船。他很想出海,还想考上大学,到内陆来读书

他勤勤恳恳记录下这些孩子的生活样式与心理状态,用文学性的手法表现出来。他认为文学性的核心在于真实,类似杜鲁门·卡波特的长篇纪实文学《冷血》,是要对生活本身有更长远的关注,更多的具有存在意义,而不仅仅是热点或情绪意义。“有的意义只有芥菜籽大,但它是真实的;别的可能有须弥山那么大,但可能是虚假的。文学不承担改造社会的任务,我想要的意义不在于去写几个轰动性的、社会效应很强的故事,而是將孩子日常的状态呈现出来。孩子本身就是意义。”

他讲他妈妈被打死那个事情,

讲了四次才讲出来

采访小孩跟采访成人相比会更难吗?

相比成人,小孩可能要诚实一些是吧。他说的话你可能没有必要反复质辩,但是小孩也有他的心思,有他的难言之隐。有一个孤儿院里的孩子叫孟新苗,他讲他妈妈被打死那个事情,就用了四次才讲出来,所以这个事情要有耐心,不要着急,如果他实在说不出来,也没法去强迫。

你提到也有一些比较活泼喧闹的,这跟《寂静的孩子》会不会冲突?

对,他可能情感深处还是有很大的损伤,但毕竟他那个年纪依然有野性、天真、活泼的一面,并且可能由于家庭原因而加剧。比如说李万薇,打小她妈妈就跑了,她爸爸很老实,又很宠她,就被她欺负了。

但就算他们是活泼的,实际上也是隔绝的。李万薇她们沟里面孩子们的妈妈都跑光了,我们去的时候她正在补办户口,这样的孩子在国家的名册上都是不存在的。从这个方面来说,他们是寂静的,因为他们的声音、他们的生存状态并没有多少人了解。大家只知道留守儿童的概念,不知道留守儿童下面还有这么多的东西。他可能是喧闹的,但是喧闹里面有一种孤独,非常的孤独。

谈到父母不在这类问题时会有顾忌吗?

父母不在还好,因为很多孩子父母都不在了,这还是比较简单的问题。你问他,你爱不爱妈妈?这种就相对敏感一点。他妈妈跑了多少年了,你问他想不想,本身会勾起他的伤痛。还有一些爸爸喝酒打孩子,你去问他对爸爸的感情,这也很有挑战性。

比如新疆的那个小男孩,和他爸爸经常在村里遇到,但爸爸根本不理他,就当没这个儿子。而且这孩子的妈也改嫁了,就把他搁到爷爷奶奶家,妈不是妈,爸不是爸了,让人心情很沉重。我们做采访的也没办法,那个时候还得问,问的时候尽量照顾到他,不让他受到伤害。

你在《我的九十九次死亡》这本书里开篇写采访被棒棒强暴、生命垂危的重庆小女孩,见她不愿意开口,你当时说“你想不想活,想活就说实话,就会有人帮你,不然就没人帮你了”,我感觉这个还挺直接的。

对,因为那个情况不一样,那时候我是在做调查报道,就得把真相拿出来,到底是谁伤害了她?如果当时不克服心理障碍,就没有办法帮到她。我一直对这个事印象很深,但是我不会轻易这样做。

现在写这些孩子,我是抱着一个先看的态度,他们本身也不是新闻热点,慢慢把他的日常生活状态传达出来就好,所以就没有那么强的对抗性。

你以前看过有关留守儿童的生活描写吗?

肯定看过的,因为我小时候也算是留守儿童,从乡村出来的肯定都关心。上学路上(一个公益组织)每年都出一份《留守儿童心灵状况白皮书》,也邀请过我去给他们写城市留守儿童,当时因为找采访对象太难没有合作成功。他们长期合作的是关军,写过一篇六万字的《一片灰黄》,应该是写甘肃的,西海固的问题。我也看过一些留守儿童的电影、纪录片,包括成年之后犯罪的留守儿童,但这些更多的是把他们作为典型来反映。孩子在当中显得苍白、平面,我想把他们还原到日常中看一看。

比如说广西大瑶山里,妈妈们都跑了,小孩子要不跟爸爸、要不跟老人。有个接生婆都快90了,带着一个孙子住在那里,离异后的儿子在外打工,好几年都不回来。你能感到这种消亡了的感觉,地老天荒似的。但是小孩同时他还在唱“核心价值记清楚”。

你不去,你就看不到一个鲜活的孩子,只能看到作为一个社会问题的样本。孩子的生活,他本身的生命形态是被忽略掉的,所以我努力做的,是让他们在不是新闻不是典型、在不被研究的情况下呈现出来。

甘肃肃南县,患白血病的少年张浩站在山顶草场上。书中的配图全是袁凌用手机拍的,他没有选用摄影师拍的照片,希望消除刻意捕捉的冲突性与矛盾性,让孩子们在自在的状态下去呈现他们自己的存在

非虚构让你面对现实,克服现实中的困难

你把从调查到特稿到非虚构的过程形容为“失焦”,以往追求明确的时效性和新闻点,到现在关注日常生活,这个过程你适应吗?

我没有心理障碍,我本来做调查报道的时候,也不是太喜欢追那种大动态。加上年岁越来越长,慢慢自己也认识到变化,不太追求样本性和冲突性。现在写这些孩子连特稿都不算了,就是一些生活的记录,但不管是写非虚构,还是小说、诗歌,我都有这么一个倾向。我特别讨厌莎士比亚,我觉得他都是矫揉造作,所以我对戏剧性很强的一般都不喜欢。

有人评价这些记录不像小说、不够好看和顺滑的时候,你会受打击吗?

我没有很受打击,我一直以来就是在应对这种眼光中去写作的。小说能够给人一种替代性的满足,但非虚构它要满足人性中往上攀登的部分,要让你面对现实,去克服现实中的困难,让你去挑战,逼着你去思考,从善如登,从恶如崩,所以肯定比看小说要累多了。

想象力和真实度相互激荡,才会有文学的未来,不管单纯强调哪一方面都是不对的。你想一想写得最好的文学作品,也不是说纯粹让你有个心理按摩,按摩到后来其实也是缺营养的、苍白的,因为柏拉图也说过,美是难的。现代派的很多文学大师也都是批判的,也会提出社会治理问题。这种质疑我已经习惯了,同时也觉得是一种提醒。我也写小说,能不能在虚构和非虚构之间、想象和真实之间有一个边界的跨越,其实是现在很多作家都在面临的问题。

你现在写的是什么?

我在《延河》上开了一个专栏,叫君子豹变。以前大家都知道我就是写非虚构的,其实我也写小说,出过小说集。已经发了两篇了,都是一些离开了乡土到城市漂泊的故事,不管是打工、上学还是白领,都会有这种分离的感觉。还有一些本身就是城里的人,但他也找不到归属感。写一些这个时代普遍的身份焦虑和内心冲突。

以前北漂那么多年,我也想写北漂的事情,但我写得不好,我的想象力太贫乏了。我现在正在学习有一些想象的同时,又保留一个真实的质地,这个是我现在最头疼的事情。

怎么学习?

就是一篇篇地写,就是磨自己,我感觉挺痛苦的。天,怎么这么笨,怎么这么差劲。双雪涛说他自己全无天赋,只是苦干,我觉得他是装B。可能我的天赋都集中在语言感觉和对事实本身的一种传达上面,不管是白描式的还是理念的穿透都很强,但是离开了事实的想象,我就是寸步难行。

为什么一定要逼自己做这个事情?

因為我的定位不是一个记者,我是一个文学写作者,不局限于虚构或非虚构。我不仅要会扣篮,还要会投三分,这样的话我才能够完成我想象中的作品,就是希望把整个时代和社会的生存做一个总体的呈现。这种呈现肯定不能完全是自学性的,一定会有一些综合性的,有一些深化,有一些材料,就像高岭土,虽然质地很真实很好,但是你需要化合,要通过高超的锻造和烧制的技术,最后把它变成青花。

可能我现在做的最多是一个陶器,但是我希望最后能烧出青花瓷。我想我现在正在锻炼的地方,不是我要造假,我希望它一直拥有质地的真实感。就像陀思妥耶夫斯基的小说,它很真实,但是同时它也不光是纪实。

听说你的书桌上长时间放过一张矿难中死者的遗照,你放了多长时间?

也就几个月。当事人的父亲帮过我,做过我的线人,反映了不少腐败案件,本身也是一个为社会服务的人。他儿子出事后,想让我去报道一下,但是当时报纸没有通过选题,我也就没有去做,我感到挺惭愧的,好像很难放下这个事情。图片本身还是很可怕的,倒在血泊中。后来我出差半个多月,回来以后发现照片被我室友扔掉了,他觉得太吓人了,不吉利。为这件事我很生气,和他吵了一架,还差点打起来。

像这种对受访者的亏欠,后来还有反复地出现吗?

这种东西会一直有,但是认命,人的生命是有限的,我们能做的都是很有限的。我后来为他爸爸和他写了一个故事,叫《父与子》,收到了《我的九十九次死亡》里面。后来又把它单独改成《三峡好人》。

现在记录这些孩子,可能并不能给他们的生活带来什么改变,这会让你感到困扰吗?

肯定会有困扰。这本书有一定的公益性,但不是直接为某一个孩子筹款。可即使是非虚构写作,也不是为了改变现实。它是一个附带的过程,就是有这么多人看到那个现实,慢慢地会去改变。非虚构写作没有改变现实的使命,只有记录的使命。