山区县域农村居民点用地整治适宜性评价

——以湖南省永顺县为例

2020-04-13袁增光周国华汪雄

袁增光,周国华,b,汪雄

(湖南师范大学 a. 资源与环境科学学院, b. 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室,中国 长沙 410081)

农村居民点指一定规模与农业生产关系密切的人群在长期的生产、生活过程中聚集而形成的定居场所[1]。作为城乡建设用地的重要组成部分,由于农业生产的分散性以及缺乏统一的布局规划,我国农村居民点呈现“满天星”式分布格局,无序扩张、集约利用程度低、基础设施落后等问题突出[2]。农村居民点用地整治是国土空间规划的重要内容,2019年5月,自然资源部办公厅印发《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》,对于加强村庄规划编制和管理提出了明确要求。就欠发达的贫困山区而言,农村居民点整治在优化村庄空间形态、生态环境修复等方面发挥了重要作用。深化山区农村居民点用地整治适宜性评价的科学性、实用性研究,对于指导村庄布局规划、协调区域发展和生态保护以及乡村振兴战略的推进具有重要的现实意义。

近年来,在乡村转型发展、“城乡建设用地增减挂钩”政策以及乡村振兴战略背景下,农村居民点用地整治已成为学术界广泛关注的研究热点[3-5]。相关研究主要围绕农村居民点用地整理机制[6-8]、适宜性评价[9-11]、整理模式与潜力测算[12,13]和布局优化[14,15]等内容展开。研究尺度早期多集中于省域或市域等中宏观尺度[16],随着研究的深入逐渐转向县域、镇域等微观落地化研究[17,18]。研究方法已由传统的定性及数理统计分析转向与GIS结合的空间决策化与模型化方向[19]。当前学者对山区农村居民点用地整治评价多侧重于整理机制与潜力测算研究,且研究区域主要在国内西北、西南等地区,对于欠发达的武陵山片区农村居民点用地整治适宜性评价研究甚少。基于此,本文以湖南省永顺县为例,通过对农村居民点用地整治的科学评价,探析生态环境脆弱、经济欠发达山区农村居民点用地整治模式,以期为该区域村庄规划布局与聚落合理发展提供指导。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

永顺县地处湖南省湘西土家族苗族自治州北部,东与永定区、怀化市沅陵县接界,西与龙山县邻接,南与古丈县、保靖县毗邻,北枕桑植县境。永顺县以中低山地貌为主兼有丘陵、山原、岗地等多种类型,交错分布。2017年,土地总面积为381 174.15 hm2,建设用地面积11 085.70 hm2,其中农村居民点用地面积7 357.73 hm2,人均农村居民点用地275.15 m2,用地面积超标现象严重且分布零散。依据永顺县土地利用总体规划及相关部门规划,县内将大力推进农村居民点用地整治,引导农村居民点在县域范围内合理布局,促进城乡协调发展。

1.2 数据来源

本文研究基础数据主要有:①2014年永顺县土地利用数据库(1∶10 000);②地形数据来自于国际科学数据共享平台提供的30 m×30 m DEM栅格数据;③建设用地指标数据来自于《永顺县土地利用总体规划(2006—2020)》(2016年修订版)。

2 研究方法

2.1 农村居民点用地适宜性评价指标体系构建及权重确定

农村居民点用地整治适宜性评价是判定某一整治模式或类型是否适宜以及适宜程度如何的过程。影响农村居民点布局的因素众多,本文在已有研究成果的基础上,结合永顺县实际情况,从对永顺县居民点分布起主要作用的自然与社会经济条件两个方面选取6个影响因子构建永顺县农村居民点用地适宜性评价指标体系。

2.1.1 自然条件 自然条件对农村居民点分布的影响主要体现在海拔、坡度、耕地距离、水系分布以及地质灾害等因素。地质灾害是山区农村居民点选址的重要因素,但由于相关数据难以获取以及地质灾害与高程、坡度的相关性较大,海拔越高、坡度越陡,地质灾害发生的可能性也越大。本文在评价过程中将高程与坡度的权重设置增大,从而体现地质灾害的异质性。永顺县属于山地丘陵地区,海拔最高为1 438 m,标准差为235 m,综合实际情况,将高程划分为<300 m,300~600 m,600~800 m,800~1 000 m以及≥1 000 m共5个区间。参考《水土保持技术规范》及永顺县实际情况,将坡度划分为<3°,3°~7°,7°~15°,15°~25°以及≥25°共5个等级。水源分布是农村居民点选址的重要影响因素,由于山区地形的复杂性以及随着社会经济的发展,取水便利程度改善,河流对居民点布局的影响范围减弱。因此,将研究区河流划分为5级,最大范围设定为1 000 m,即<250 m,250~500 m,500~750 m,750~1 000 m以及≥1 000 m。山区交通及产业发展相对落后,耕作距离成为农村居民点布局的显著影响因素,根据研究区农村实际情况,将耕作距离划分为<200 m,200~400 m,400~600 m,600~800 m以及≥800 m共5个区间。

2.1.2 社会经济条件 社会经济条件是农村居民点布局发展的另一重要影响因素,包括人口规模、道路通达度、集镇影响度等。研究选取道路通达度与集镇影响度作为社会经济因素的两个评价因子。道路交通是山区居民出行的主要媒介,距离道路越近,道路通达度越高。结合永顺县交通状况,将距离道路距离划分为5级,即,<500 m,500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m以及≥2 000 m。集镇对于农村居民点分布具有显著吸引力,永顺县集镇分布较为均匀,对居民点影响主要体现在与集镇的距离。由于山区的影响,集镇影响度比平原地区弱。因此,将距离集镇距离划分为5级,即,<1 000 m,1 000~2 000 m,2 000~3 000 m,3 000~4 000 m及≥4 000 m,最大范围设定为4 000 m。

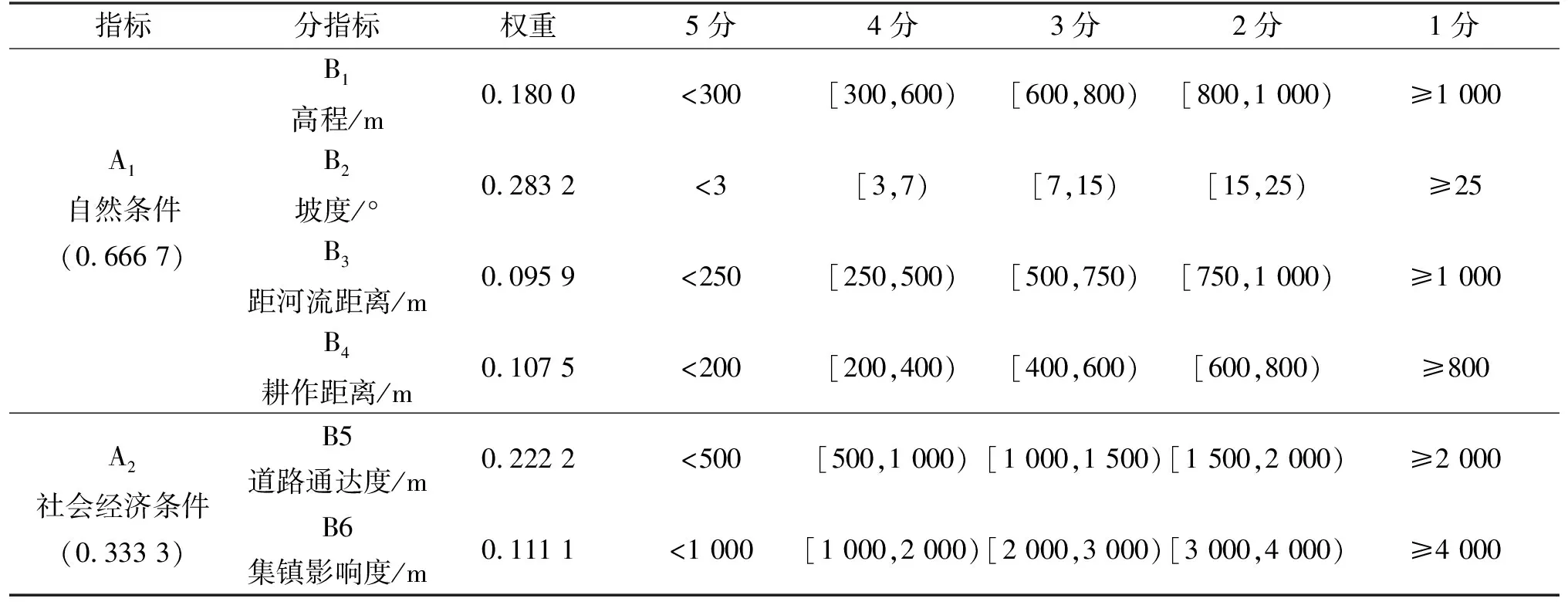

2.1.3 适宜性评价量化方法 结合农村居民点分布的影响因素,将永顺县农村居民点用地适宜性程度划分为5级,并对不同等级的因子赋予不同分值。适宜性级别越高,相应的居民点用地适宜性因子得分越高;同时,结合专家咨询法与层次分析法确定各评价指标的权重,结果见表1。

表1 永顺县农村居民点用地适宜性评价指标体系

2.2 景观格局指数分析

景观指数是指能反映景观结构组成和空间配置某些方面特征的定量指标[20]。应用景观格局指数可以直观地描述农村居民点用地斑块的形状、规模及分布特征。本研究根据永顺县农村居民点分布特征,综合选取斑块面积(PA)、斑块数(NP)、斑块占景观面积比例(PLAND)、平均斑块面积(MPS)、斑块密度(PD)、聚集度(CONT)等相关景观指数。利用Fragstats 4.2软件计算各景观指数并对计算结果进行统计,分析永顺县农村居民点用地的空间分布特征。

2.3 GIS空间分析

利用ArcGIS 10.2软件以表1中的分级标准分别对耕地、河流、集镇、公路等影响因子建立缓冲区;利用DEM数据,通过表面分析提取坡度,对高程和坡度进行重分类,分析各单项影响因子对农村居民点布局的影响,得到各分指标适宜性评价分级数据。基于ArcGIS 10.2软件的空间计算功能,依据表1中确定的各项分指标权重,加权叠加各影响因子,计算得到研究区域适宜性评价综合分值,结合永顺县实际情况,分析农村居民点用地整治综合适宜性。

3 结果与分析

3.1 单因子评价

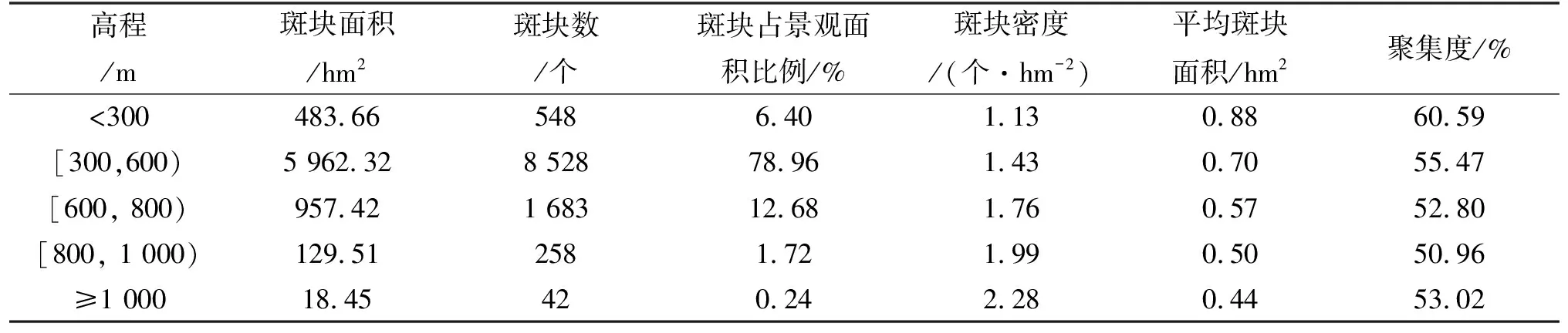

3.1.1 高程影响下的居民点分布 永顺县居民点斑块数、斑块面积及聚集度总体上随海拔升高而降低。从表2结果看,85.36%的农村居民点集中在600 m以下的区域,斑块密度低,聚集度高。其中,300 m以下区域居民点面积较少,占比为6.40%。结合高程分析可知,永顺县为山地丘陵地形,平均海拔559 m,300 m以下区域面积仅占永顺县总面积的3.38%且以集镇发展为主;300~600 m区域面积由于较广,交通、农业生产便利,面积占比达78.96%。同时,斑块密度仅为1.43 个·hm-2,聚集程度高,成为农村居民点分布的主要区域。随着海拔越高,居民点平均斑块面积显著降低,斑块密度由1.13 个·hm-2增加到2.28 个·hm-2。这主要是因为海拔升高,导致地形复杂程度加大,生产生活成本提高,居民点面积减少、布局分散。1 000 m以上区域居民点聚集度增加主要是因为环境恶劣以及适宜居住区域少,从而导致整体分散,局部区域集中的分布特性。

表2 永顺县高程对居民点分布影响的景观格局指数统计

3.1.2 坡度影响下的居民点分布 随着坡度增大,永顺县农村居民点用地面积与数量呈现先上升后下降的分布趋势(表3)。0°~15°区域,斑块面积占比达82.99%,斑块密度降低,平均斑块面积增加,居民点分布聚集度呈上升发展趋势。根据重力学、动力学及农业生产实践,7°以下为平缓地,水土流失微弱,农业生产条件好,也是农村居民点布局的理想区域,但永顺县地外武陵山片区,坡度在7°以下的区域仅占总面积的17.81%,因而15°以下区域成为相对而言较适宜生产居住的区域,分布的居民点面积也多;同时,由于坡度较低区域面积少并且分布零散,农村居民点分布也呈现由分散向聚集发展的态势。随着坡度的增加,生产、生活条件更加恶劣,农村居民点面积显著减少,但由于区域面积广,坡度超过20°甚至25°以上的区域,仍存在较大规模农村居民点,将是用地整治的重点区域。

表3 永顺县坡度对居民点分布影响的景观格局指数统计

3.1.3 河流影响下的居民点分布 根据表4统计结果,距离河流1 000 m以上区域农村居民点斑块数最多,面积最大,占总面积的54.29%,这主要是1 000 m以外的地区面积较大,累积的农村居民点面积比较多。1 000 m以内,永顺县农村居民点斑块面积和数量随距离的增加呈下降趋势,斑块面积由1 661.76 hm2下降到494.46 hm2,说明随着离河流距离越远,河流对居民点布局的影响越弱。但从斑块密度与平均斑块面积看,距离超过750 m以后,斑块密度由原来的增加转为开始下降,平均斑块面积则上升,聚集度由48.98%上升到55.20%,说明随着距离的增加,居民点由原来的分散布局重新向集聚方向发展。这主要是由于山区地形复杂,河流对居民点布局影响范围有限;同时,随着社会经济发展,用水便利程度增加,随着距离的增加,河流以外的交通、地形等因子对农村居民点分布综合产生影响。

表4 永顺县河流对居民点分布影响的景观格局指数统计

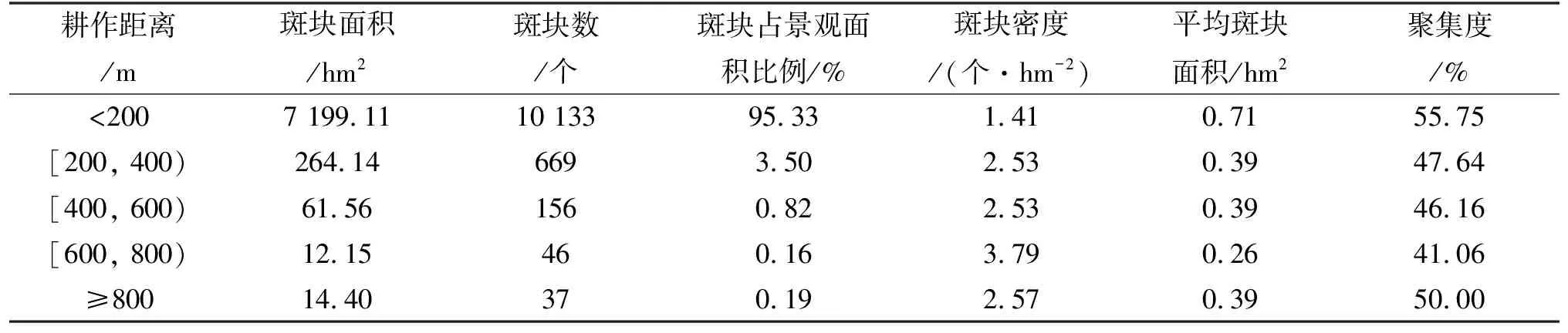

3.1.4 耕作距离影响下的居民点分布 永顺县农村居民点主要分布在耕地400 m范围内,其中,离耕地小于200 m范围内,居民点斑块数最多,面积最大,达7 199.11 hm2,占总面积的95.33%(表5)。随着距离耕地的距离增加,居民点数量急剧减少,超过600 m的区域基本已经很少有居民点分布,且居民点分散布局明显,平均斑块面积由0.71 个·hm-2降低到0.26 个·hm-2,聚集度由55.75%下降到41.06%。从以上分析中可以发现,由于农业生产为主的特性以及交通等基础设施落后的现状,永顺县农村居民点选址与耕地位置空间一致性关系强烈。

表5 永顺县耕作距离对居民点分布影响的景观格局指数统计

3.1.5 公路影响下的居民点分布 公路作为对外联系与交流的纽带,直接影响农村居民点用地的空间布局。从表6中可看出,在道路500 m以内,居民点斑块面积为3 198.24 hm2,占总面积的34.46%,斑块密度为1.36 个·hm-2。这主要是由于公路沿线地形平坦,基础设施、农业生产条件好,在山区交通不便的情况下,公路沿线成为居民点布局的首选区域。随着距离的增加,居民点斑块数和面积均表现出下降的趋势,超过2 000 m区域居民点面积较大主要是该区域面积比较大。斑块密度上,距离道路500 m以内的斑块密度最小,为1.36 个·hm-2,平均斑块面积0.74 hm2;500~1 000 m以内的斑块密度最大,为1.77 个·hm-2,平均斑块面积0.56 hm2,说明该区域的农村居民点斑块较为破碎,布局零散,以此为中心,破碎度逐渐降低。以上分析表明永顺县农村居民点分布与道路远近关系密切,距离道路越远,居民点分布越少。

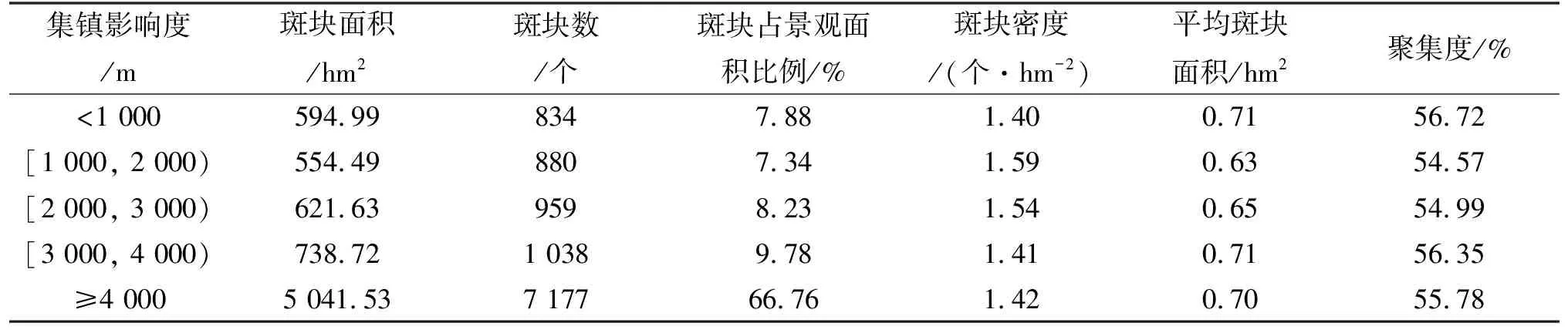

3.1.6 集镇影响下的居民点分布 随着距离集镇越远,永顺县农村居民点斑块面积呈现先下降后上升的“U”型变化趋势(表7)。2 000 m以内,农村居民点斑块面积由594.99 hm2下降到554.49 hm2,聚集度由56.72%降低到54.57%,这主要是由于1 000 m以内农村居民点受集镇的辐射作用大,布局集中,平均斑块面积与聚集度均较高。随着距离的增加,集镇辐射能力减弱,农村居民点分布逐渐分散,破碎度增加。超过2 000 m 的区域,随着距离的增加,居民点斑块面积与数量则呈上升趋势,斑块密度下降明显,由1.59 个·hm-2降低到1.41 个·hm-2,平均斑块面积与聚集度回升。此外,超过4 000 m区域的居民点斑块面积仍占总面积的66.76%,这主要是由于永顺县地处武陵山片区,集镇用地占全县土地面积不足0.5%,发展程度较低,随着距离的增加,集镇对农村居民点分布的影响程度变弱。

表7 永顺县集镇对居民点分布影响的景观格局指数统计

3.2 永顺县农村居民点用地整治综合适宜性分析

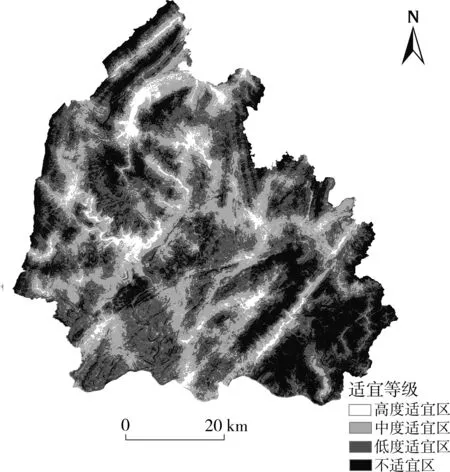

图1 永顺县农村居民点用地整治综合适宜性图Fig. 1 Consolidation comprehensive suitablity of rural residential areas in Yongshun county

就农村居民点整治而言,不同适宜性级别区域应采用不同的整治方式,自然条件适宜、交通等基础设施较好的区域适宜开展就地完善式的整治模式,而生态环境恶劣、基础设施薄弱的区域则应以生态保护为主,开展生态迁移式的农村居民点整治。运用GIS空间分析功能,将各单因子图层加权叠加得到综合评价结果,再以表8中的分值区间为依据,通过相等间隔方法进行重分类得到农村居民点用地整治综合适宜性图,见图1。

针对不同适宜性级别区域的发展和限制条件,将农村居民点整治模式分为集中建设型、优化发展型、控制发展型和生态迁移型4类(表8)。

(1)集中建设型:集中建设型农村居民点用地适宜性最高,面积为1 270.71 hm2,占总面积的16.83%,大部分位于距离集镇较近的河谷平原地带,坡度在3°以下。该区域地势平坦,河谷地带水资源充沛,非常利于农业灌溉,且社会经济条件优越,各项基础设施相对完善,农村居民点集聚经济水平高。在新型城镇化发展背景下,该区域接收城镇化发展辐射的区位条件优越,辐射和带动周边村庄能力强,建议对该区域农村居民点向周围扩建影响范围,依托“城乡建设用地增减挂钩”政策,将其作为农村居民点集中扩展地区与搬迁安置区进行统一规划与集中建设。

表8 永顺县农村居民点用地适宜整治模式及面积分布

(2)优化发展型:该类型涉及农村居民点面积3 901.05 hm2,占总面积的51.66%,也是居民点布局最多的区域。主要分布于城镇中心辐射次级区域,海拔在600 m以下,西南小部分介于600~800 m之间,居民点多沿公路延伸呈带状分布。该区域农村居民点分布受交通,农业生产条件影响大,具有较优越的生产发展条件,农村居民点面积最多,潜力也更大,应作为现阶段农村居民点整治的重点区域。对该区域农村居民点整治时,应重点做好村庄规划与交通布局、农田整治综合考虑,加强对外交通与高标准农田建设,以引导居民点集中规模,进一步提升农村居民点用地适宜性。

(3)控制发展型:控制发展型农村居民点面积2 244.51 hm2,占总面积的29.72%,多位于7°以上的陡坡地区,海拔较高,地形起伏较大,基础设施比较薄弱,成为居民点布局的限制条件。由于大规模的村庄及工程建设不利于生态环境保护,因而村庄发展条件受限,成为农村居民点整治的重点及难点区域。对于该类农村居民点,在整治规划过程中,应注重规模控制,盘活村内闲置宅基地,允许翻建、改建,但对于新建居民点应给予限制加强基础设施建设,逐步改善农村居民生活条件,实现对村庄的统一管理,改善基础公共服务。

(4)生态迁移型:该类型农村居民点用地适宜性最低,面积为135.09 hm2,占总面积的1.79%。多处于坡度大于20°,海拔800 m以上区域,生态环境脆弱,地质灾害易发,不适宜布局农村居民点。长远来看,该区域发展居民点不可行,应逐步通过扶贫搬迁、生态移民等措施,减少农村居民点用地规模及数量,积极鼓励该区域农村居民另行选址搬迁。同时,需做好旧址复垦和生态修复工作,通过对居民点生态迁移,减少对该区域的破坏,实现其良好的生态和环境功能。

4 结论与讨论

山区农村居民点整治工作对于改善贫困地区经济发展条件、优化区域人居环境具有重要意义。本文以永顺县为例,从自然与社会经济条件两方面对农村居民点用地整治适宜性进行评价,以探索居民点用地整治的适宜模式,主要结论如下:

(1)总体上看,永顺县农村居民点用地布局比较散乱,以散点状分布为主,低适宜区、不适宜区农村居民点斑块面积分别占居民点总面积的29.72%和1.79%。

(2)各影响因子对农村居民点布局的相关性研究结果表明,永顺县农村居民点用地受耕地、道路、高程、坡度的影响非常明显。其中,由于山区农业生产为主的特性,耕地对居民点分布的影响最大,其次是地形以及交通条件。因此,在推进农村居民点整治的过程中,要特别注重与耕地保护相结合,实现“产业兴旺、生态宜居”。

(3)根据农村居民点用地整治综合适宜性评价结果,将研究区域划分为集中建设型、优化发展型、控制发展型和生态迁移型4种整治模式,分别占农村居民点总面积的16.83%,51.66%,29.72%和1.79%。

(4)本文在评价指标体系建立过程中,仅对部分影响因子进行分析。实际上,除了自然与社会经济条件外,政府与农户的意愿也是影响农村居民点布局的重要因子。永顺县地处贫困山区,同时也是多民族聚居区,政府对农村居民点用地的优惠政策以及各少数民族对居住区的特殊要求对农村居民点的布局影响重大,但由于相关研究数据获取难度较大,本研究未就其进行探讨。此外,本研究评价单元直接到斑块,没有考虑具体行政界线,而具体实践中,农村居民点整治往往以乡镇为落实单元,因此对各乡镇的研究有待提高。