清代打牲乌拉采参问题研究

2020-04-13王雪梅

王雪梅

为垄断东北地区丰富的物产资源,清政府在乌拉地方建立了打牲乌拉总管衙门,作为专门为皇室进贡东北土特产品的专业生产机构,隶属于内务府管辖。“溯查本署旗仆,系我朝太宗文皇帝御基由来本处,以围猎貂皮,刨挖人参,进宝纳贡。”[1]14康熙二十一年(1682)跟随康熙帝东巡的高士奇记:“虞村居人二千余户,皆八旗壮丁,夏取珠,秋取参,冬取貂皮以供公家及王府之用。”[2]打牲乌拉总管衙门建立于顺治十四年(1657),宣统三年(1911)随清朝统治灭亡而撤销。存续期间,其大宗采捕产品东珠、鲟鳇鱼、蜂蜜和松子一直进行生产,其他种类的贡品采捕,不定时进行。只有人参生产比较特殊,在衙门成立之前即已进行,历经顺治、康熙、雍正、乾隆四朝,到乾隆十五年(1750),“乌拉地方捕牲壮丁采取人参,有名无实,嗣后采蜜三百户停其采参”[3]8168,至此,打牲乌拉总管衙门采捕人参使命正式结束。打牲乌拉采参是清代享有特权的专业采参机构,组织模式、管理模式都很特殊,其采参生产开始和结束与清代参务政策调整息息相关,对其相关内容进行阐释十分必要。

一、打牲乌拉采参的组织模式

打牲乌拉采参的生产者是打牲乌拉总管衙门的壮丁,这些壮丁以珠轩为单位组织生产。珠轩为满语,意为打牲乌拉包衣下的食粮人户。进行采捕生产的时候,各珠轩的打牲丁在衙门官员带领下,进入山林和江河进行采挖捕捞。顺治十八年(1661)规定,打牲乌拉设33珠轩,每珠轩设壮丁20—26名,雍正七年(1729)定每珠轩设壮丁不得过30丁。[3]实际上,珠轩内部构成的人数是不固定的,最少为5人,最多为30人,一般为11—14人。珠轩的负责人为珠轩达(窝铺长),采参生产时,由窝铺长或副窝铺长带领牲丁进行。

顺治年间,牲丁尚无明确的采捕任务分工。顺治四年(1647),打牲乌拉有12个珠轩参与采参,其中男丁166名,妇女159名;[4]95顺治七年(1650),采参男丁243名,妇女230名;[4]116顺治八年(1651),镶黄、正黄、正白三旗33个珠轩参与采参,采参牲丁共计471人。[4]120-122康熙五年(1666),“打牲乌拉增设六个捕鱼珠轩。从此,打牲乌拉珠轩按照所担负捕贡任务的不同,分为采珠珠轩和捕鱼珠轩两大系统”[5],但采参牲丁没有成立单独的珠轩系统,从大类上说,隶属于采珠珠轩系统。

打牲乌拉的采参牲丁兼任采蜜,采蜜和采参的具体分工,会根据需要随时调整。“查康熙五十二年因米盐库蜂蜜贮积议奏,将打牲乌拉采蜜丁一百五十名,令其一年采蜜,一年刨参”[6]227,这种牲丁隔年挖参的模式一直持续到雍正五年(1727)。该年因“现有汉人进蜜,足可敷用,相应将打牲乌拉所进蜜贡,从此裁撤,而采蜜之丁,着尽行刨参等因”[1]90,但第二年,“因汉人交蜜稍觉不敷供用,仍令打牲乌拉遵照将以前采蜜一百五十名丁内,拣丁五十名采蜜,循例进送等因。”[1]90至雍正七年(1729), “打牲乌拉一百五十丁内,令一百名刨参,五十名仍采蜜,伊等内每年更换行走,其刨参丁现有帮丁,每人准其兼带二名,所给刨参丁参票内添注帮丁之名,以为证验。既添帮丁,相应每票一张加参六两,额定征参三十两,若有额外多交,照定例劝赏,若不足治罪”[6]253,此次调整是打牲乌拉采参人数调整最大的一次,采参人数增加到300人。帮丁制度的实行实际上减轻了采参牲丁的负担,原来每牲丁采参数额是24两,增加帮丁之后,3人采参额数是30两,人均采参数额是10两,牲丁负担大大减轻。采参人丁300人的编制也一直持续到打牲乌拉采参使命的结束。

乾隆十三年(1748),打牲乌拉采参事宜交吉林将军兼办之后,吉林将军改派兵丁进行挖参,相比打牲壮丁来说,兵丁挖参经验不足,地理不熟,挖参收获缺额很大。乾隆十四年(1749),打牲乌拉只上交人参835两,较定额3 000两缺额2 165两之多,最终导致了采参牲丁的彻底裁撤。“乾隆九年起至十三、四等年,因呈进之参,不敷额数,准吉林将军衙门咨文内开,由内阁抄出大学士公等议奏,将挖参之三百人裁撤,归并捕珠丁内,一律捕差,如东珠、蜂蜜,采捕足数,以赎罪愆”[1]42,这些采参牲丁归入了采珠牲丁的行列。

从顺治到乾隆初期,打牲乌拉采参牲丁不断调整的过程,可以看出清廷对打牲乌拉总管衙门这一专为皇室服务的专属机构管理不断制度化、规范化的过程。从顺治年间对牲丁的宽泛管理,到康熙、雍正年间对牲丁管理体系制度化的形成,也能够折射出清朝入关后统治不断稳定,皇权不断加强的政治统治过程。

二、打牲乌拉采参的管理模式

打牲乌拉牲丁采参数量定额、牲丁待遇等管理,也经历了从宽泛到制度化管理的变化过程,与其人员组织管理过程相一致。

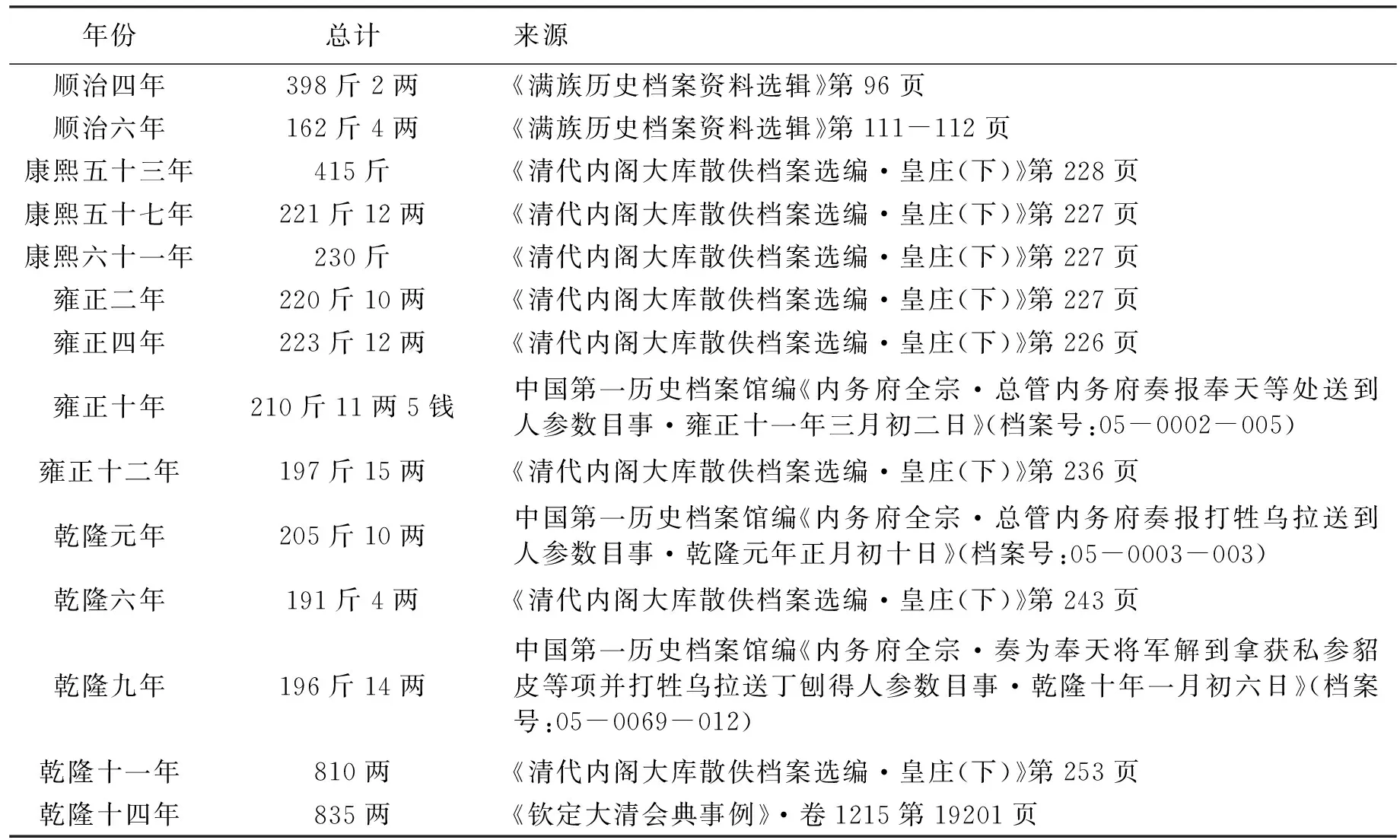

顺治年间至康熙五十六年(1717)之前,内务府对于牲丁采参的数量定额没有具体规定。据《盛京内务府顺治档》统计,顺治四年(1647),打牲乌拉牲丁166名,采参398斤2两,平均每丁采参2斤6两;顺治八年(1651),镶黄、正黄、正白三旗牲丁471人,采参375斤5两,每人采参12两。康熙五十六年(1717),对打牲乌拉所交人参设定额数,规定每丁每年交人参1斤8两,上三旗150丁,交人参225斤。雍正七年(1729),清廷对采参牲丁进行了调整,100名采参丁,每名配2名帮丁,牲丁加帮丁一共交参30两。这样打牲乌拉每年所交人参数额就是3 000两,合为187斤8两(16两为1斤),至此3 000两的交参数额成为定数。雍正十一年(1733),总管内务府统计,“都虞司打牲乌拉牲丁刨得年例应交人参三千两,余参三百七十一两五钱,芦须一百八十八两,按斤数应得人参二百十斤十一两五钱,芦须十一斤十二两,称验较年例应交人参数外余出人参二十三斤三两五钱,芦须十一斤十二两。”[7]这个定额成为常例,一直持续到打牲乌拉采参任务的结束。打牲乌拉总管衙门部分年份交参数量,如表1:

表1 打牲乌拉总管衙门部分年份交参数量统计

据表1可知,从康熙五十六年(1717)采参限定数额之后,至乾隆十一年(1746)之前,打牲乌拉牲丁所交人参基本能按定额缴纳,偶尔缺额也不大。但乾隆十一年(1746)只交参810两,缺额2 190两后,乾隆十三年(1748)采参事宜交给吉林将军兼办,乾隆十四年(1749)又缺额2 165两,第二年,打牲乌拉终止了采参生产。

顺治时期,打牲乌拉采参牲丁的待遇采取实物补给方式。采参牲丁以珠轩为单位,对采获的人参分别给予马、牛、大毛青布、小毛青布、粗布的赏赐。每采人参1斤,奖给大毛青布2匹,13斤人参可奖励1匹马,10斤人参奖励1头牛,顺治四年(1647)“大番珠轩采得人参二十七斤七两,除奖给一匹马抵销十三斤人参外,其余的十四斤七两可奖与毛青布”,“塔比亚珠轩采得人参三十斤二两,除奖与一头牛抵销十斤外,尚有应奖与毛青布的二十斤二两”。[4]95顺治六年(1649),打牲乌拉12珠轩一共采得人参162斤4两,“尼康珠轩共采人参十七斤十两,每斤应给予二毛青布,共给予三十五毛青布一庹,以上总计三百二十八毛青布二庹。倘给大毛青布每斤应给二,如给小毛青布每斤应给三。”[4] 112

康熙五十六年(1717)额定参额后,采参的奖励以丁为单位实行。“每丁额征人参一斤八两,多交一两者,赏毛青布一匹,缺额者,每人参两钱,鞭责一。”[3] 19205采参丁多采人参获取毛青布的奖励一直持续到乾隆时期,乾隆六年(1741),打牲乌拉上三旗共刨得人参191斤4两,珠轩头目刘查宝、副头目蒋德五十五人刨送人参较数额多出六十两,共计赏给毛青布六十匹,由广储司发给。[6]243对未完成挖参数额的打牲丁并连带衙门官员都会受到处罚。雍正五年(1727),“查对应解参数自康熙五十三年初次解过人参四百十五斤,后于五十五年解人参一百十六斤,因其甚少,始行奏准限定额数。”[6]228对于所交人参额定数量的不足,清廷认为是处罚措施不够严厉,导致打牲丁藏匿刨挖人参不上交,因此制定了更为严厉的惩罚措施。刨参之丁每票定额交参1斤8两,打牲丁“缺少一两以下者鞭五十,二两以下者鞭一百,二两以上者枷号四十日、鞭一百”,领催、窝铺长对于本旗牲丁应交数额,“缺少六斤以上至二十斤者,将该管领催、窝铺长各鞭八十,二十一斤以上至三十斤者鞭一百。此外更有缺少者鞭一百,革其领催允当打牲壮丁”;对于上三旗牲丁应交数额,“将应交人参二百二十五斤之内,缺少二十一斤以上至三十斤者,将该管翼领骁骑校各罚俸两个月。此外更有缺少者,以二十斤为一分,加增每一分罚俸两个月,缺少一百斤者各降一级,罚俸一年。”[6]228

对于缺额极大的年份,处罚则至打牲乌拉总管。乾隆十一年(1746),总管绥哈那任内只上交了人参810两,缺额达2 190两。[6]253“绥哈那应交参三千两,内缺少二千一百九十两,合计于十分内缺少七分以上,应将绥哈那照此律杖一百。系公罪,应降四级调用。查绥哈那有加一级,应销去所加一级抵现降一级,仍降三级。系内府人员,照例免其调用,加罚俸三年。”[6]254绥哈那因此次贡参缺额一事受到处罚,虽未免去总管之职,但乾隆帝对绥哈那的工作能力和信任出现了危机,“乾隆十三年奉旨,打牲乌拉采人参事繁,总管一人,不能办理,交吉林将军兼办。”[3] 19198

由于乾隆十一年(1746)、乾隆十四年(1749)打牲乌拉衙门采参数额较少,乾隆十五年(1750)清廷取消了打牲乌拉衙门的采参生产,但把未完成交参定额的原因归结到参丁身上,“乾隆十五年议准,蜜户内采参丁三百名,多将所得人参窃与官领信票之人,以致欠缺参额,改令采捕东珠,效力赎罪,毋庸一例给予珠丁钱粮,将其所得东珠存记,如果所得东珠一等者多,再令该将军奏请赏给钱粮。”[3]16037参丁虽然转为珠丁,但却没有与珠丁享有同等的例行待遇,要靠采捕更好的东珠才能获取钱粮赏赐。清廷简单地把打牲乌拉人参缺额原因转嫁到参丁身上,并制定了惩罚措施,反映了参丁地位的低下。

三、打牲乌拉对私采人参的管理

清统治者为实现对人参的垄断,对私采和私贩人参实行严酷的刑罚和严密的管理制度。顺治时期,对于偷采人参的组织者,拿获就要杀头,其他相关人员也分别予以处罚。顺治十五年(1658)“有偷采人参者,将带至之头目斩决,余众治罪。又议准,旗下人偷采人参者,枷一月,鞭三百,牲畜及所得之参,一并入官。官民家下人有犯,其主知情者,本犯枷一月,鞭三百,参与人畜皆入官,其主问偷盗之罪。不知情者免议。本犯枷两月,鞭一百,牲畜财物入官,若其主知情诈称不知者,加等治罪,家人入官。”[3] 8187乾隆十一年(1746), “嗣后拿获过冬偷刨之民人、家奴开户人等,无论己未得参,一体刺面。民人递籍,交地方管束,照盗窃例,不时点查。”[8]

除制定严酷的刑罚以震慑偷参行为外,清廷在参山附近的交通要道设置卡伦负责对私参的缉拿。“各驻隘要,以杜飞飏人参,并查偷打牲畜、私占禁山、流民等事。”[9]乾隆十年(1745)又定,吉林所属打牲乌拉地方,附近参山之四道梁子、咯萨里、那木唐阿、长岭子等四处,设立台卡,每卡官一员,兵十名,每月更换。[3] 8176在这些常规的检查站之外,打牲乌拉衙门的官员也有缉拿私参的职责,乾隆二年(1737),打牲乌拉派出左翼协领那什以及正黄旗、正蓝旗等佐领、骁骑校等8人带领164名兵丁去上河等处查拿私采人参者,共搜得人参642两6钱。[10]如果缉拿私参不力,对相关人员也要给予处罚。“其巡查管辖等事派翼领一员、骁骑校一员,将刨参丁严行稽查,若有隐匿交不足数不行查出,被旁人首告等情,将前往之翼领、骁骑校一并议处。”[6] 253

四、打牲乌拉采参终结的原因

清廷虽然从人参采捕、管控等各方面制定了严厉的措施,以确保对人参资源的独占,但打牲乌拉总管衙门的人参采集还是在乾隆十五年(1750)结束了,其原因有以下几个方面:

首先是自然资源的日益减少,使得人参采集越来越困难。入关之前,人参就是女真人重要的经济产品。明代中后期,受明人温补思想影响以及女真南迁自然生产条件的改善和此时党参的衰落,为女真人采参业发展提供了极好的契机。女真人通过人参、东珠、各种动物皮毛等土特产品与明朝进行交换,以致“民殷国富”。“努尔哈赤、皇太极时期,人参的产量和销量都是相当大的,可以说是野生人参采挖史和贸易史上的鼎盛时期……在这个时代里,每年人参的具体产量,虽然尚无文献可资精确统计,但大体上每年都在五、六万斤以上。”[11]50入关之后,基于统治者对人参一以贯之的重视和江南温补文化的盛行,[12]20社会对人参的热情只增不减。但人参不同于一般的渔猎产品,其生长周期特别长。而女真人对人参的采集速度远超过人参的生长速度,以致造成人参资源日益枯竭。

入关后,清廷对东北人参实行垄断和封禁政策,并且采取各种极为严厉的措施控制私参,但私参屡禁不止。“凡走山者,山东西人居多,大率皆偷采者也。每岁三四月间,趋之若鹜,至九十月间乃尽归。其死于饥寒不得归者,盖不知凡几矣。而走山者日益多,岁不下万余人。”[13]52康熙三十三年(1694),“去宁古塔、乌拉等处偷挖人参之人一年将及三四万,马牛羊达七八万。前去挖参无业之人,在山内居住一年,需带食米七八万石。”[14]64这些私采人参数量较大。康熙四十八年(1709),在盛京附近抓获姚儿道、德琳偷刨人参2 700斤,从商人手中缴获人参7 631斤,从盛京拿获628斤。[15] 622康熙五十三年(1714),吉林将军孟俄洛在松花江上游色勒、萨穆西、讷殷等处,抓住偷参之人802人,查获人参7 825两,参节、参须644两。[15]977

官、私对人参的大量采挖,造成人参资源日益枯竭,从采参的参山不断往北推进的过程可见一斑。“历史上人参分布的最大区域,北自北纬52°,南至北纬39°,西起东经115°,东至东经135°……在这样一个辽阔的人参分布区内,还可以进一步划分出几个最重要的人参盛产地,即辽阳以东至凤凰城,浑江流域之额尔敏、哈尔敏流域,松花江上源及辉发河流域,吉林周围地区,宁古塔周围地区,乌苏里南部地区,绥芬河流域,共计七个重点地区。从历史发展来看,人参产区的开发发展是自南而北,自西而东,这一点是十分明显的。”[11]142清初始行的八旗分山制“大部分参山在柳条边墙的东段至长白山之间,其次则为吉林地区,宁古塔至呼兰间则较少。参山的分布反映了清代早期参场大多在盛京的东北部至吉林交界的地区。”[11] 80但是经过数十年的官私大量采挖,这些参山资源日益减少,康熙“甲子、乙丑已后,乌喇、宁古塔一带,采取已尽,八旗分地,徒有空名。官私走山者,非东行数千里,入黑金阿机界中,或乌苏江外,不可得矣。”[13]52随着原有参山资源的枯竭,清廷不断往北寻找新的参源,康熙二十三年(1684)乌苏里江上中游一带发现了新的参源,人参采挖逐渐转向乌苏里江地区。

自康熙五十三年(1714)起至乾隆十一年(1746),“乌苏里内,必欣、牛曼、阿库里等山业已连刨参三十余年,看此三年,多寡不等,俱不能足额。山场荒芜是实。”[6]252面对这样的困境,清廷采取了系列措施:一是制定了更加严厉的禁令,加强皇室采参管理。康熙四十八年(1709)议定:“宁古塔、玛彦窝哩别派、绥哈河、伊拉莫河等处地方所产之参,专备上用,不准常人采挖”[3]8164;二是尝试采取歇山和轮采政策。雍正八年(1730)“乌苏里、绥芬等处参山,开采二年,停歇一年。其停歇之年,在额尔敏、哈尔敏地方开采”[3]8164,乾隆九年(1744)乌苏里等参山,试开二年,停止一年;或连刨三年,歇山一年。[3]8164随着参源的减少,清廷虽然多次下达歇山轮采的禁令以及加强对东北封禁的管理,但功效甚微,最终歇山轮采不了了之。人参资源的枯竭,使得打牲乌拉衙门牲丁采参日渐困难,最终结束了采参生产。

第二,新采参渠道的开辟,扩大了采参规模,提高了采参数量,为内务府提供了更多的参源。清初人参采挖以官方垄断形式进行,官采人参除了打牲乌拉壮丁采参外,还有盛京内务府采参、王公贵族采参、八旗兵丁采参等几种形式,其中八旗兵丁采参为皇室采参的补充形式,是非常态的采参模式。康熙二十三年(1684)取消八旗分山制,八旗贵族采参的特权也随之取消。在参山资源逐渐减少和私采难以控制的局面下,清廷不得不把垄断的人参资源对民人开放。

康熙五十三年(1714),发给富商王修法等八千张参票,允许他招募刨夫八千人采参,清廷想利用政府掌握的参票权力既能控制人参采挖,又能获利,但采参效果并不好,康熙六十一年(1722),停止了这种尝试。雍正帝继位后,对康熙末年实行的招商刨采制进行了改革。雍正元年(1723)“采参虽经严禁,盗挖不能除。与其肆令盗挖,莫如定制收课”[3] 8166,正式向民间发放参票,每票交参2两5钱,征银20两,多采人参收取税银。雍正二年(1724),改为每票征参24两,银4两。雍正四年(1726),改为免交银两,一律交参,乌苏里、绥芬河采参交参26两,奉天交参24两。雍正八年(1730),又恢复了招商刨采制,对乌苏里、绥芬河等处参山,官放参票,招商刨采,1万张参票,可以雇佣刨夫1万名,每张参票收参16两,其中10两交官,6两留商。[3]8167乾隆九年(1744)清廷为了避免商人作为中间环节的弊端,改“招商刨采”为“官雇刨夫”采参,“盛京、吉林、宁古塔等处行放参票,因招募商人承办,私弊较多,官票放不足额,嗣后改官雇刨夫……无论旗民,均准给票刨采”。[3]8167由此,盛京、吉林、宁古塔陆续设立官参局负责地方采参事宜。

参务制度的改革,使清官府获取的人参数量极大增加。乾隆五年(1740)大商人范毓斌承办东北参务,“与奉天、吉林乌拉、宁古塔三处共放出参票四千五百六十二张,应纳人参四万五千六百二十两。”[14]170除了所放参票收入之外,内务府所获人参还包括各地缴获的私参,以雍正十一年(1733)为例,据总管内务府统计,收到奉天商人郭正义所放官票2 822张,应交人参28 220两,实际收到人参1827斤4两,佐领雅思哈拿获人参149两8钱5分;宁古塔拿获人参71斤6钱,打牲乌拉牲丁刨得人参210斤11两5钱,以上四次送到人参2118斤12两3钱。[7]有了这样数量众多的人参可以选用,打牲乌拉衙门采参职能的存在也就没有意义了。

第三,内务府人参库存的积压,不再需要打牲乌拉提供人参。打牲乌拉总管衙门的牲丁和八旗士兵所采人参,主要是交给内务府以供给皇室滋补及药用,作为清宫珍贵的物品,也用于对有功大臣的赏赐,剩余的交给户部,由户部送交崇文门监督变价销售。

清宫廷用参质量要求高,管理严格,清宫太医院用参都有详细的档案记录。根据太医院档案记,“乾隆三十年十二月二十日起,至三十一年正月二十一日止,皇贵妃人参汤用过人参三两一钱,噙化人参用过人参三两一钱,汤药内用过人参八钱。”[16] 86雍正十三年(1735),太医院共用人参为230斤。[16] 76

清廷实行招商刨采和官雇刨夫制度后,获取人参数量大幅增加,导致了内务府人参积压,积压的人参由内务府发往江南地区变卖。康熙五十六年(1717),清廷把内务府积压的1 024斤10两5钱人参交给曹頫、李熙、李文成分为三份运往江南售卖;[17]雍正时期,继续把内务府积压的人参南运售卖,而内务府变卖人参在乾隆朝已经是制度性的措施。[12]187之所以内务府能在人参贸易中充当重要的角色,“最主要的原因是内务府收藏人参的茶库的库储人参无法消耗每年所囤积的人参,所以必须将多余的人参卖至民间市场。”[12]188

皇室用参的滋补、医用以及赏赐需求数量有限,内务府人参又大量积压,超过皇室用参需求,因此从打牲乌拉衙门直接获取人参的特供需求也就不强烈了,也导致了打牲乌拉人参采挖生产的终结。

人参是女真人重要的生活和生产物资,其与东珠、貂皮等渔猎产品都是女真崛起的重要物质因素,“本地所产有明珠、人参、黑狐、玄狐、红狐、貂鼠、猞猁狲、虎、豹、海獭、水獭、青鼠、黄鼠等皮以备国用。抚顺、清河、宽甸、叆阳四处关口互市交易,以通商贾,因此满洲民殷国富。”[18]人参不同于东珠和各种动物皮毛,其医药价值和经济价值相对更为显著。入关前,女真贵族对人参就实行垄断经营。入关之后,清王朝将人参管理纳入了国家管理体系当中,不断强化垄断管理,设立了专业采参组织进行人参生产,反映了清朝入关后皇权不断强化的过程。从打牲乌拉采参、王公贵族采参、八旗兵丁采参到官参局的设立,各种采参模式的不断调整,既反映了清代初期人参管理的变化过程,也是清代中后期人参采捕政策调整的依据和前提。