增强企业技术创新能力,促进科技与经济深度融合

2020-04-12陈学东等

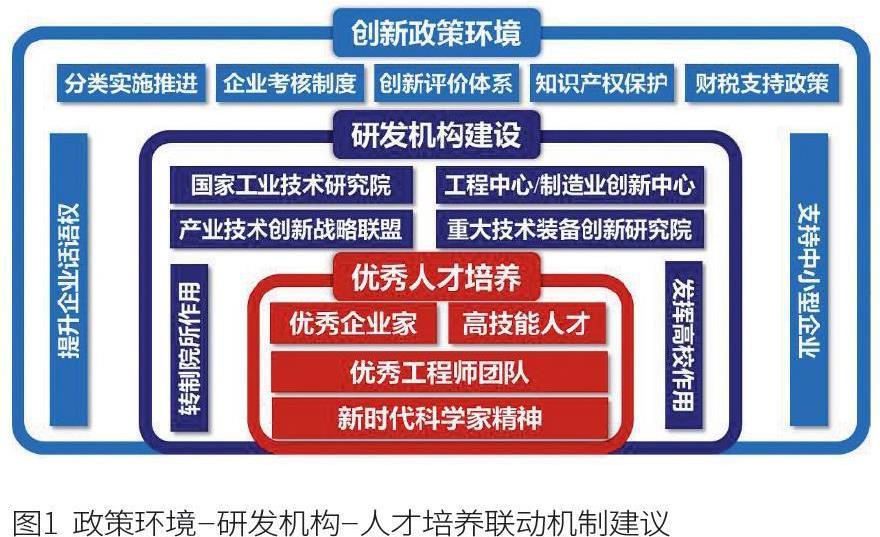

未来5~10年,深度融入全球经济的中国制造业面临全球竞争,机遇和挑战并存,需要从政策环境、研发机构、人才培养三方面协同发力,增强企业技术创新能力,促进科技与经济深度融合,推进制造业高质量发展。

制造业是国民经济主体、科技创新主战场。习近平总书记在中共十九大报告中强调:必须把发展经济的着力点放在实体经济上……加快建设制造强国,加快发展先进制造业……促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。习总书记在报告中进一步指出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能[1]。

近年来,欧美、日本等发达国家高度重视制造业发展,纷纷实施“再工业化”和“制造业回归”战略,印度、越南等发展中国家也在加快布局先进制造业,我国制造业面临“双向挤压”的严峻挑战。尤其是中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情暴发以来,逆全球化趋势加剧,美国提出“脱钩论”,全球产业链纵向分工上趋于缩短,横向分工上趋于区域化集聚,我国制造业产业链存在严重的“断链”和“短链”风险,亟须建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的安全可控产业链。

创新是引领发展的第一动力,是现代化经济体系建设的战略支撑。企业是技术创新主体,提升企业技术创新能力,是国民经济高质量发展的迫切需要,是我国产业链自主安全可控的迫切需要。中共十九届五中全会进一步指出[2],要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。要强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制。

一、我国科技创新与制造业发展存在的问题

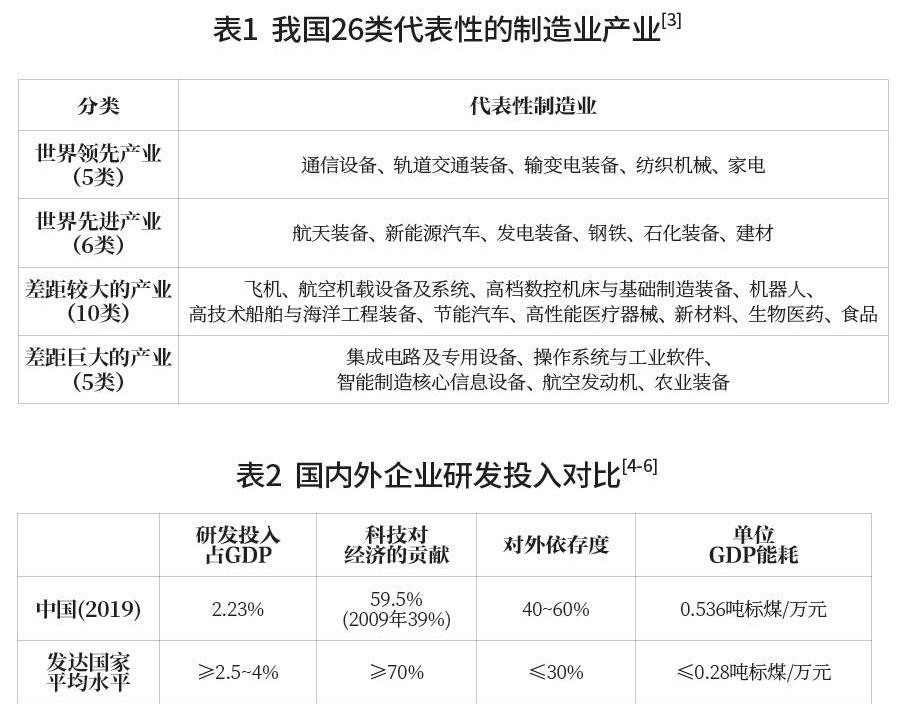

中共十八大以来,我国科技创新在基础研究、战略高技术研究等方面取得显著成绩,支撑了制造业高速发展,如以铁基超导材料研究为代表的基础研究和应用基础研究取得重要突破,以“天宫”“神舟”“嫦娥”等载人航天和探月工程为代表的高技术研究取得重大进展,以“复兴号”高速列车、特高压输变电、超超临界燃煤发电等为代表的部分产业迈向中高端。目前,我国已成为世界第一制造大国,形成了门类齐全、技术水平较高的工业体系,但我国制造业“大而不强”,整体处于全球产业链的中低端和低附加值环节。2019年中国工程院组织专家对我国26类代表性的制造业产业进行比较分析,结果表明,11類重点产业达到了世界领先或先进水平,但仍有15类重点产业与世界制造强国相比差距大或差距巨大[3]。我国制造业整体实力不强,主要体现在:自主创新能力、质量技术基础、资源利用率、两化融合等方面与发达国家差距明显。

(一)自主创新能力弱,研发投入少,科技创新对国家经济发展的贡献率低

2019年我国在全球创新指数排名中列第14位,是唯一进入25强的中等收入国家;但按照国际上普遍认可的创新型国家主要指标(企业研发投入>2%;科技创新对经济发展贡献率>70%;技术对外依存度<30%),我国距离创新型国家仍有较大差距[4-6]。在自然科学领域,我国很少提出原创性的重大科学问题。在技术创新领域,原创性重大技术成果和变革性成果不多,领跑不足10%,并跑约30%,其余均落后发达国家平均水平[6,7,13]。

(二)工业基础薄弱,卡脖子短板问题突出,中国制造处于全球价值链中低端

核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、工业软件尚不能完全自主可控,某些领域“缺芯少魂”现象较为突出,如国产大飞机的机载设备、原材料和配套件,大型盾构机主轴承、齿轮箱密封,工业机器人用控制器、减速机、专用伺服电机等[8]。基础工艺薄弱,产品的一致性、稳定性、寿命、可靠性需要全面提高,短板问题较为突出,如涡喷、涡扇发动机轴承寿命仅为国际先进水平的1/10[8];民用飞机传动齿轮寿命约600h,是美国的6%[8],且返修次数多;液气密产品使用寿命是国外同类产品的30~50%[8]。质量技术基础不完善,产品质量呈“金字塔”形状分布(以中低端质量产品为主,高质量产品严重不足),出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,中国制造长期徘徊在全球价值链中低端[9]。

(三)资源能源利用效率低,环境污染问题严重

我国以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。2020年,单位国内生产总值(GDP)能耗约为世界平均水平的1.5倍[10]。钢铁、建材、化工等行业单位产品能耗比国际先进水平高出10~20%;造纸行业大部分企业吨浆纸综合能耗比国际先进水平高出约25~53%;制糖行业平均煤耗是发达国家近2倍,平均耗水量是发达国家5~10倍[11]。因此,急需加快制造业绿色改造升级,提高制造业资源利用效率,建设高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,推进资源利用方式向绿色低碳转变,力争实现碳达峰、碳中和。

(四)两化深度融合、改造传统生产方式的能力亟待提升

工业化和信息化深度融合是我国从“制造大国”走向“制造强国”的重要动力。当前,以新一代信息技术为代表的新一轮科技革命正在全球范围蓬勃兴起,人工智能、生物技术、量子通信等新技术正在积聚力量,与产业融合形成大量颠覆性技术,对科技创新积累提出了更高要求。目前,我国的信息化水平仍然不高,工业软件在技术能力、市场占有率等方面处于劣势,智能机器人、状态智能感知、诊断、优化决策等与欧美日等工业发达国家差距较大;利用现代信息技术改造传统生产方式的能力亟待提升[12]。

二、主要原因分析

(一)缺少顶层设计,对应用基础研究重视不足,产业链发展不协调,整机成套设备与工业基础发展严重脱节

工业化前期阶段,我国选择了依靠整机组装、生产为主的发展路径,导致政府部门和市场“重显轻潜”“重主机、轻配套”,没有重视工业基础。进入WTO后,部分机械零部件、电子元器件关税降低,甚至零关税,同时政府对进口重要原材料、关键零部件给予补贴,导致国外企业迅速占领市场、我国本土企业研制出的核心零部件(元器件)缺乏市场应用机会,无法实现技术迭代升级[8,13]。

(二)产业共性技术研究不够、科技与经济融合不足

共性技术研究是科学原理发现与产品价值实现的重要环节,是实现科技与经济紧密结合的桥梁纽带,一旦共性技术研究被虚化弱化,基础研究与最终产品实现之间就会出现“死亡之谷”,产业链与创新链就会出现断裂。

改革开放前,我国采用苏联计划经济下的科研分工协作模式,即中科院、部分高校等事业单位从国家获得资助从事基础研究,工业部门的科研院所也是事业单位从政府获得资助开展应用基础与前期转化研究工作,大型国有企业从事产品实现研究,在政府主导下,以企业(也可以多家企业协作)为龙头,工业部门研究院所提供关键技术与核心技术,中科院与高校提供基础支持,几方通力协作完成全链条创新活动。这些工业部门的研究所为基础研究与产品实现架起了桥梁,避开了“死亡之谷”。但该种模式下政府要全额承担工业部门科研院所费用,负担较重,效率不高。

改革开放后,我国逐步实行社会主义市场经济,先是国有企业改革转制提高效率浴火重生,而后在1997年国家决定将原10个国务院政府工业部门撤销转为行业管理协会,1999年将原10个工业部门242个研究院所转制为企业,苏联的计划经济科研模式被逐步破除。之后我国开始借鉴美日发达国家的大企业自行研发模式,如美国GE公司、波音公司等,都靠企业内部设立的研发机构从事中间阶段的技术创新,但又因我国企业缺乏科研积累,自身实力不强无法效仿美日。转制院所在失去事业单位资金支持后为解决温饱问题而进入市场赚“快钱”,大都没有精力从事关键共性技术研究,即使一些院所转制后进入中央企业或地方国有企业,生存问题得到一定程度的缓解,但由于这些企业大都将转制院所仅当作子公司服务其自身经济发展需要,忘记了转制院所转制前还有为国家为行业中小企业进行关键共性技术供给及服务的属性,导致原本应由科研院所承担的共性技术创新主体缺位、产品技术转化功能缺失。科技界与产业界无法有效衔接,研发过程往往落入“死亡之谷”,出现科技经济“两张皮”现象。由于改革开放初期,发达国家对我国开放技术转移,我国企业依赖于引进技术与产品暂时弥补了“死亡之谷”,但随着我国经济发展,国外的技术封锁与垄断现象日益加剧,我国自主关键核心技术缺乏的“短板”问题日益明显,甚至出现了“卡脖子”现象[14]。

(三)企业技术创新能力不强,短时间无法效仿美日成为技术创新主体

我国制造业生产研发弱势企业多,具有国际竞争力的大型骨干企业少,低端重复建设严重,往往陷入低层次竞争。企业技术创新能力不强主要表现为[14]:(1)企业技术创新能力先天不足,开展共性技术研究的基础条件差,设在企业的国家工程(技术)研究中心、国家重点实验室等平台缺乏稳定的科技创新资源支撑,制约了基础条件改善和创新能力提升。(2)企业技术创新动力后天失调,在国家科技资源配置中话语权缺失,不愿也不敢在高风险的长线研发项目中投入过高,部分垄断型企业可轻易获取生产要素和超额利润,缺乏创新紧迫性。(3)国有企业考核评价体系一度存在弊端,无论何种业务,主营业务收入和利润都是主要考核指标,客观上造成对科技创新绩效的忽视,近几年虽有所改善,但过去的惯性依然导致对科技创新的重视还停留在文件层面。(4)企业核心技术与知识产权保护欠缺,侵权成本过低、追责门槛过高,企业核心技术往往由于人员流失而被侵占。(5)企业技术人员待遇偏低,转型中的企业普遍重生产经营、轻科研,技术人员得不到应有尊重,职称待遇、薪酬待遇普遍偏低,工资总额管理弹性不足,限制了企业引进留住高層次人才,造成我国缺乏优秀企业家、卓越工程师和工匠型高技能人才。

(四)高校对科技经济融合、企业技术创新能力提升支撑不足

高校是国家科技创新体系的重要组成部分,其源头创新和引领作用发挥不够,对企业创新能力提升支撑不足,主要表现在:(1)评价标准一刀切,没有区分理论研究和应用研究的差别,存在基础研究重复急躁、应用研究虚化弱化现象。(2)重数量轻质量,对科技成果转化关注度不够,过分强调论文、专利、获奖数量,导致无用成果泛滥、成果转化率偏低。(3)重短期轻长远,片面追求速度,频繁进行考核评估,导致高校人员无法潜心研究,难以产出高水平成果。(4)重个人轻团队,过分注重个体排名,缺乏团队认可机制,难以实现团队协作和协同创新。

三、工业发达国家经验借鉴

(一)重视法律法规和制度建设,大力发展工业强基战略

工业发达国家高度重视工业基础,制定专门的法律法规保护本国制造业。德国制定严格的本地产品标准,形成技术壁垒排斥外来竞争者,阻挡外国企业对德国工业基础的侵蚀。日本在工业基础发展的特殊时期制定“临时法律法规”,加强产业向基础领域倾斜,同时强调法律法规和政策的长期有效性,持续保持工业基础的发展计划。如20世纪50年代日本出台“机振法”和“电振法”,引导机械和电子工业重点发展独立的原材料、元器件生产体系和基础技术,70年代出台“电机法”进一步延续“机振法”和“电振法”[8,13]。

(二)重视科研与产业紧密结合,加强行业共性技术供给

世界主要发达国家均建立了定位清晰的技术创新体系,成立相对独立的共性技术研发机构负责组织和实施共性技术研发,如美国国家标准与技术研究院(NIST)、德国弗朗霍夫研究院、日本产业技术综合研究院(AIST)、韩国生产技术研究院(KIST)、加拿大国家研究委员会(NRC)等。以德国弗朗霍夫研究院为例[8,13]:采用计划+市场的运行模式,政府、金融机构、企业各出资三分之一,围绕实体经济构建创新网络,30多个研究所遍布全国,政产学研定位清晰,创新链高效完整均衡,服务体系完善发达,特别是中小企业创新呈现非凡活力,“死亡之谷”被有效克服。

(三)重视对中小企业的支持

德国政府、金融机构和行业协会合力支持中小企业发展[8],如德国政府每年大约投入500亿欧元用于应用研究,其中三分之二资金用于中小企业。政府还支持弗朗霍夫研究院这样的研究机构向中小企业免费开放人才培训、信息服务、工业4.0工具箱等服务。日本十分重视工业基础产业涉及的中小企业,通过税收减免方式鼓励中小企业生产工业基础产品,支持金融机构提供专业服务,帮助中小企业与大型主机企业建立联系,提高中小企业竞争力。

(四)重视多学科交叉融合、协同攻关

工业基础涵盖材料、机械、电子、控制、传感器等领域,涉及主机和基础件制造商、高校与科研院所等单位,只有打破专业壁垒,才能形成创新合力。如欧盟第六框架下的一个高压液压元件项目由20余个单位承担,其中液压元件制造商牵头,包括了热处理、铸造、锻造、焊接、密封、整机应用企业以及高校组成,研究成果相当深入,支撑了其产品在国际上的领先地位[8]。

(五)重视生产工艺的创新

德国和日本企业将生产工艺创新看作工业领域的主要创新活动,在创新过程中充分运用新科技产业革命中的先进技术,与体制创新、管理创新和产品创新相互融合,提高创新系统的协同性,提升工业创新效率,推动工业经济迅速发展。德国企业对工艺创新和产品创新研究经费的比例为4:1;日本企业用于工艺创新的研究经费占研发经费的64%,约为产品创新的1.8倍[8]。

(六)建立全面系统的职业教育体系

德国保持工业基础优势的关键因素是重视提高从业人员素质,建立以发展应用技术为主的高等职业教育、以职业技术能力为主的中等技术教育体系。德国法律规定,职业教育必须是学校与企业联合办学,学生70%在企业接受职业技能培训,30%在学校接受与职业相关专业知识培训[8]。双向制教育为德国产业升级输送了大量具有工匠精神的高素质劳动力,为“德国制造”保证了品质。

(七)重视整机企业与零部件、基础材料、先进工艺研发生产企业稳定的供需关系

欧美整机与零部件企业正从纯粹商业关系向稳定转包模式转变,减少零部件供应企业的数量,并通过战略联盟、相互持股等方式保持定向合作。如日本汽车整车企业和零部件企业建立了以产权为纽带的体系内稳定供应模式:日本整车企业选择各自的供应商,形成相对独立的供应体系,积极参与零部件企业的发展,并通过参股或投资等方式提供强有力的支持。零部件企业进入汽车厂商的供应网络后,就可以得到长期稳定的订货,一旦形成供给关系,就具有相当强的稳定性。

四、增强企业技术创新能力若干建议

未来5~10年,深度融入全球经济的中国制造业面临全球竞争,机遇和挑战并存,需要从政策环境、研发机构、人才培养三方面协同发力,增强企业技术创新能力,促进科技与经济深度融合,推进制造业高质量发展。

(一)营造良好的创新政策环境

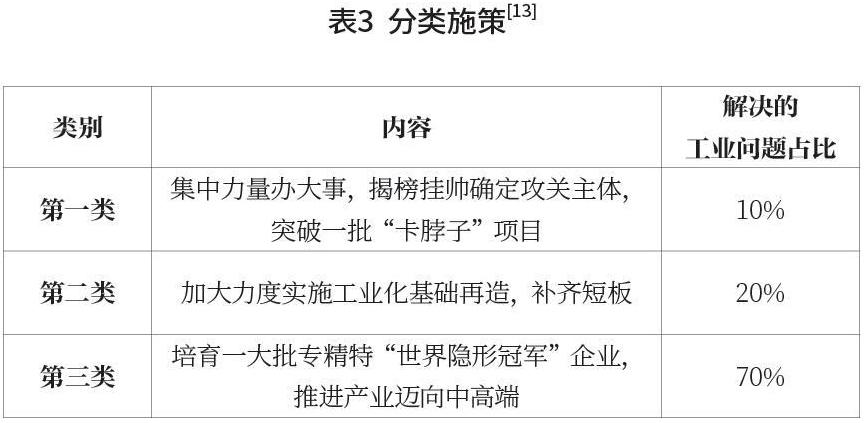

1.加强顶层设计,分类施策推进

围绕三个层次布局,明确工程重点、分类组织施策:(1)发挥“集中力量办大事”的政治优势和体制优势,围绕“卡脖子”问题,力争3~5年内取得突破。(2)加大力度实施工业化基础再造,由点及线、由线及面、点面结合提升产业链水平,争取5~10年补齐短板。(3)实施隐形冠军培育工程,争取用10~15年左右时间,培育一批具有独特专长的中小企业,使产业迈向中高端[13]。

2.形成持续体系化的推进机制

建立持续体系化的推进机制[13]:(1)急需与长远发展相兼顾机制。做好顶层设计,强调应用牵引、问题导向,抓住当前“卡脖子”问题,集中财政资金,央地联动,突破关键技术;同时兼顾长远,推进可持续链式创新。(2)市场和政府的有效衔接机制。发挥市场的决定性作用,发挥政府的引导作用;完善市场机制,推动工业基础领域企业的技术进步和产品迭代;通过市场手段培育一批隐形冠军企业。(3)国防和民用工业基础融合机制。国防和民用工业进行优势互补,融合发展,共同推进我国产业基础再造;制定“民参军”“军转民”发展目录,支持专精特冠军企业进入国防工业体系。(4)独立自主和开放合作相协调。必须同时坚持自主创新与更高水平的开放,在开放合作中形成更强创新力、更高附加值的产业链,建设先进而开放的产业体系。

3.企业考核制度、知识产权保护、财税支持等政策建议

持续完善企业创新政策环境[14],包括:(1)提高企业技术创新话语权,发挥国有企业攻克工业基础“卡脖子”和短板的中坚作用;吸纳更多企业专家参加创新规划、科研项目、平台建设的谋划和成果评审;建立常态化的对话咨询制度,发挥企业家在国家创新决策中的重要作用。(2)健全经营业绩考核机制,提高国有企业技术创新积极性。加大技术创新权重,增强创新投入;对研发投入和产出分类考核;鼓励创新、宽容失败机制;形成市场倒逼机制,推动企业创新。(3)加大对中小企业技术创新和专业化发展的支持力度。对于重大科研、工程、政府采购项目,增大中小企业参与比例;加强国有企业同民营企业在产业链、供应链、创新链上的深度合作;引导民营企业突出主业,专注细分市场,掌握独门绝技。(4)完善知识产权保护相关法律,完善知识产权审判工作机制,健全知识产权侵权查处机制,完善商业秘密保护法律制度。(5)加大首台(套)重大技术装备财税政策支持力度,制定鼓励主机企业采用首批国产关键零部件的优惠政策,建立税收优惠目录;对于从事工业基础产品研发的企业,降低增值税税率、提高出口退税优惠力度。(6)制定鼓励主机和用户企业优先采用国产首批关键零部件的税收优惠和补貼政策,解除使用国产基础产品的风险。

(二)围绕产业链、布局创新链,建立健全共性技术研发机构

1.充分发挥科研院所作用,致力于底层基础共性技术

建议国家出台政策落实中央财经委第五次会议精神,择优选择转制院所回归公益,组建国家重大装备产业基础研究院或国家重大装备产业基础创新中心。功能定位上,聚焦行业底层基础共性技术,关注关键材料、核心零部件、基础工艺、基础工业软件及质量技术基础等方面,组织产品上中下游关联的大中小企业开展协同创新,解决“下游不信任上游,上游找不到应用”的难题,为装备制造企业提供基础技术支撑;运行机制上,探索多元化资金筹措机制,政府给予30%稳定的运行经费支持。鼓励转制科研院所企业不再盲目追求产能规模,而是潜心从事基础共性技术创新,支撑本行业本领域制造业高质量发展[14]。对于进入中央企业或地方企业集团的转制院所,企业集团要提高认识,要有锻造转制院所所长、服务国家所需的情怀与担当,鼓励这些院所成为原创技术“策源地”,为本行业的产业基础高级化与产业链现代化提供支撑。

2.强化国家工程(技术)研究中心与制造业创新中心的功能定位

加大对国家工程(技术)研究中心、制造业创新中心的支持,科学规划其功能定位和机制设计,瞄准技术创新链条中的关键环节,着力开展行业关键共性技术研究,促进科技与经济的紧密结合,使之成为关键共性技术的重要供给者[14]。

3.依托大型企业集团组建重大装备创新研究院,解决成套重大装备短板问题

重大技术装备是国之重器,技术难度大,成套性强,对国计民生具有重大影响。建议依托大型企业集团组建国家重大技术装备创新研究院,通过体制机制创新,打通政策链、技术链、产业链、创新链协同通道,实现跨部门跨地区大协作,分领域组建创新联合体,组织实施重大技术装备项目攻关[15]。

(三)大力培养优秀企业家、卓越工程师和高技能人才

1.培养优秀企业家

在具备政治担当、家国情怀、社会责任感和历史使命感的基础上,培养富有创新精神、冒险精神、科学头脑和国际化视野的优秀企业家,支持企业家与科学家深度合作,加快科技成果从实验室走向市场,形成“鼓励创新、宽容失败”的激励机制,激发企业家创新活力,降低企业家创新活动风险。

2.培养具有科学家素养的工程师和工程师经验的研究员

科学家素养主要包括:对某项事物的强烈好奇心和丰富的想象力;专注某项事物,并持续探索、发现和验证;独立思考,超越常规的思路和见解,传统的批判、质疑精神。工程师素质主要包括:工程知识的综合性与多学科背景;工程实践能力,协调复杂关系能力,发现分析解决问题能力;诚信品质与团队精神、职业道德与社会责任感;全球文化视野与跨文化能力;精益求精的工匠精神;良好的沟通能力、领导才能、终身学习能力。培养具有科学家素养的工程师和工程师经验的研究员,就是要求工程技术人员同时具有系统的工程思维能力和刨根问底的执着精神。

3.“工学结合”培养高技能人才

高技能人才是企业技术创新能力建设的重要一环。建议加强引导宣传教育,形成尊重劳动、崇尚劳动的社会风气;建议进一步健全激励保障制度,提高技能型人才的社会地位;建议加快推进校企联合现代学徒制教育,允许学生到企业做2~3年学徒,国家给予补贴;鼓励企业兴办职业技术教育,政府给予平等的生均经费支持,体现公平;建立终生教育培训机制,提供进修深造机会,提高员工职业技能。

4.自觉践行、大力弘扬新时代科学家精神

建设科技强国、制造强国和现代化经济体系,需要全社会科技工作者自觉践行和大力弘扬新时代科学家精神[16],核心是要“听党话、跟党走”,即大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,淡泊名利、潜心研究的奉献精神,集智攻关、团结协作的协同精神,甘为人梯、奖掖后学的育人精神,为社会主义现代化强国建设注入磅礴的精神力量。

五、结语

2020年11月,中共十九届五中全会发布“十四五”规划和2035年远景目标建议,指出要强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚。推进产学研深度融合,支持企业牵头组建创新联合体,承担国家重大科技项目。发挥企业家在技术创新中的重要作用,鼓励企业加大研发投入,对企业投入基础研究实行税收优惠。发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地,加强共性技术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新[17]。

为此,我们要深入学习贯彻中共十九届五中全会精神,聚焦阻碍我国制造业高质量发展存在的主要问题和薄弱环节,在体制机制完善、研发机构建设、优秀人才培养等方面协同发力,进一步强化企业创新主体地位、增强企业技术创新能力、激发创新人才活力,进一步推进产学研深度融合,形成产业链上中下游、大中小企业融通创新的良好生态,推动我国早日成为科技强国、制造强国和质量强国。

参考文献:

[1]《大力推动制造业高质量发展》,中国共产党新闻网,2019年3月18日。

[2]《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》,人民出版社,2020年10月。

[3]中国工程院:《“提升制造业产业链水平研究”战略咨询研究报告》,2019年10月。

[4]国家统计局:《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,2020年2月28日。

[5]全国人民代表大会:《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》,2020年5月22日。

[6]马国旺、刘思源:《新中国70年的技术-经济范式追赶历程与领跑机遇》,《科技进步与对策》,2019年第22期,第1-9页。

[7]国家工信部:《130多种关键材料32%在中国为空白,52%靠进口,2018国家制造强国建设专家论坛》,《环球时报》,2018年7月15日。

[8]中国工程院:《“工业强基”(I)(II)(III)战略咨询研究报告》,2017年6月。

[9]张纲:《质量强国与质量变革》,安徽省质量技术高峰论坛,2018年8月。

[10]《我国单位GDP能耗是世界平均水平1.5倍,多地能耗总量超标》,人民网,2020年11月25日。

[11]中国工程院:《“制造强国战略研究”战略咨询研究报告》,2015年2月。

[12]《深入推进两化深度融合,助力制造強国和网络强国建设》,新华网,2017年8月25日。

[13]中国工程院:《“工业化基础再造研究”战略咨询研究报告》,2019年10月。

[14]陈学东等:《科技与经济融合促进企业技术创新能力提升的思考》,《安徽科技》,2019年第12期。

[15]中国机械工业集团有限公司:《国家重大技术装备创新研究院组建方案》,2019年4月17日。

[16]中共中央办公厅、国务院办公厅:《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,2019年6月14日。

[17]《党的十九届五中全会〈建议〉学习辅导百问》,党建读物出版社,2020年11月。

(本文作者:陈学东为中国机械工业集团有限公司党委常委、副总经理、总工程师,中国工程院院士;王冰为合肥通用机械研究院有限公司党委书记、董事长;范志超为合肥通用机械研究院有限公司党委副书记、总经理;郭晓璐为合肥通用机械研究院有限公司副研究员)

责任编辑:马莉莎