明代伴虎大肚神僧组像考释

——兼论佛教信仰实践中的形象转用与母题演化

2020-04-10孟丽

孟 丽

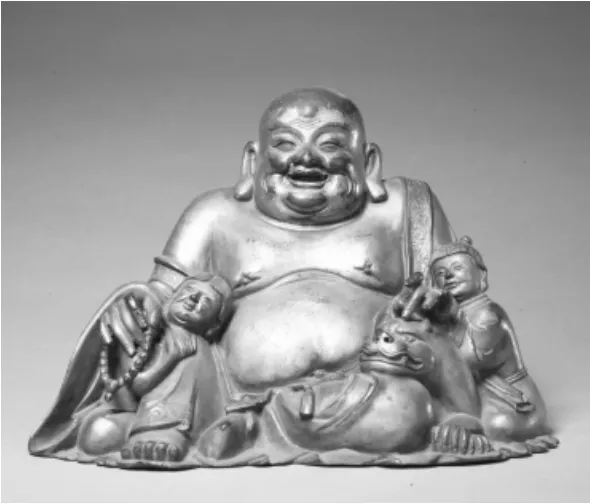

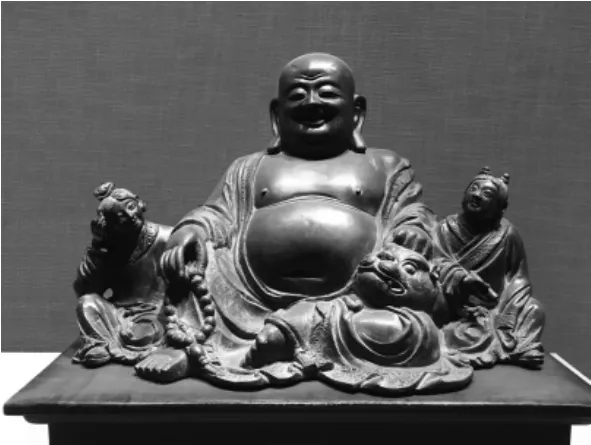

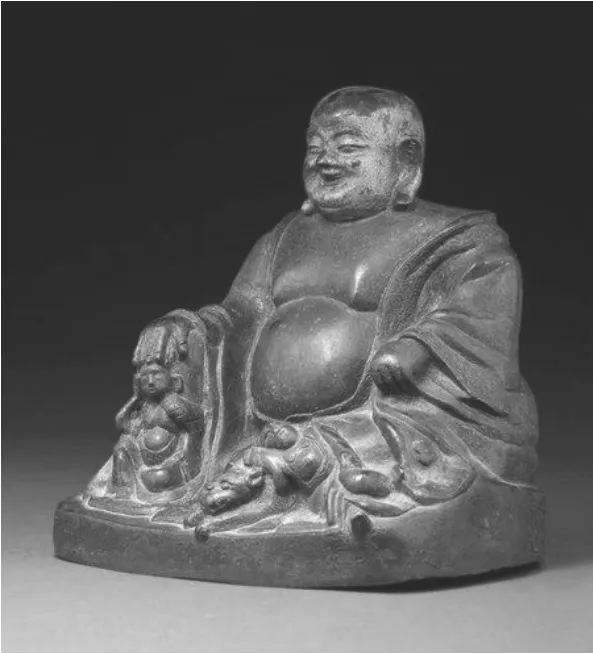

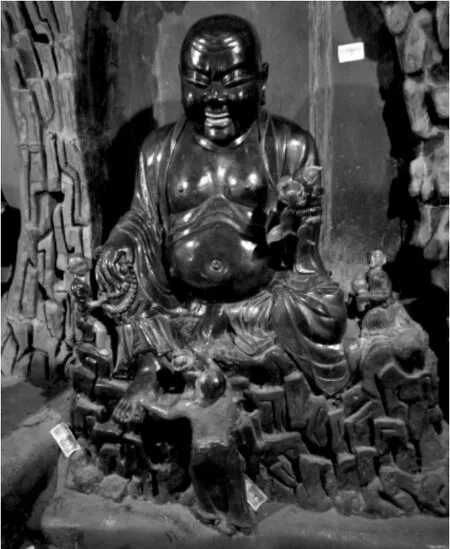

故宫博物院、首都博物馆各藏有一件明代伴虎大肚神僧造像。故宫博物院藏品(以下简称“故宫藏品”)高13.2厘米,铜鎏金,无款识。主尊头圆耳硕,满面堆笑,着宽大僧袍,袒胸露腹,竖右膝而坐,右手持数珠,左手置于伏卧的老虎头上。左右两侧各有一胁侍,皆作世俗装扮,尺寸小于主尊。居右者蓬发,伏于主尊右膝上。居左者头束二髻,斜倚在主尊左臂。两人无明显表情(图1)。首都博物馆藏品(以下简称“首博藏品”)高20.5厘米,铜铸,无款识。主尊同样是一位大腹便便、笑容满面的僧人形象,一手持数珠,一手抚虎额,与故宫藏品几乎一致。左右二胁侍稍异。居右者头顶束一髻,右手扶额,竖右膝面左而坐。居左者头束二髻,右手持一经卷,竖左膝面右而坐。两人皆面带笑容,未倚靠主尊(图2)。此外,北京怀柔博物馆也收藏了一件类似的铜造像,从二胁侍的特征来看,与故宫藏品更为接近(图3)。

三件造像是明代佛教信仰实践的重要遗存,反映出这一样式在明代的流行。本文围绕其题材辨识与母题来源进行讨论,并尝试揭示特定时代的宗教观念与具体的宗教实践对图像母题演化产生的巨大影响。

一、明代伴虎“大肚弥勒”像献疑

在现有研究成果中,上述三件造像的主尊被一致判定为“大肚弥勒”①。大肚弥勒即布袋和尚,又称弥勒大士,相传是唐末五代明州(今浙江宁波)奉化岳林寺的和尚,法号“契此”。他在圆寂前口诵偈语“弥勒真弥勒,分身千百亿,时时示时人,时人自不识”②,因而被当作化身人间的未来佛弥勒,成为佛教中国化进程中本土神圣性构建最为典型的范例之一。五代末宋初,布袋和尚图式已在江浙地区流行,后随禅宗的兴盛而遍及全国,逐渐取代了北传佛教初期庄重威严的着冠弥勒菩萨③。

结合文献记载与图像遗存可知,布袋和尚的图像有单尊与组合之分④。单尊像以坐姿为主流样式,布袋和尚一手抚膝或持数珠,另一手抓布囊口沿或置布囊上,竖右膝呈游戏坐姿,袒胸露腹,张口大笑(图4)。此外,还有部分立姿单尊,多表现为身材矮胖的行脚僧形象,肩荷布囊行走于市。其面部表情多数为张口大笑。也有一些作愁苦状,被认为更加符合传记中的描述,是布袋和尚早期图式的特征之一,如重庆合川区涞滩二佛寺南宋摩崖石刻像(图5)。

组合像中,布袋和尚有时与罗汉成组出现,或作为众罗汉的主尊,如杭州飞来峰摩崖石刻第68龛,或成为十八位罗汉之一,如杭州烟霞洞十八罗汉像;有时与数量不等的童子搭配,构成“童子戏弥勒”的情节,如福清瑞岩山布袋和尚像。不管周围配置如何,主尊始终保持相对统一的图像志特征,且与单尊坐姿像一致。

前述被判定为“大肚弥勒”的明代造像主尊与常见的布袋和尚像如出一辙,唯独缺少布袋和尚最重要的标识——布囊,故其身份存疑。老虎和二位世俗装扮的胁侍也都不是布袋和尚组合像中的常见元素,学者们对此问题有不同解释。

图1 伴虎大肚神僧组像明 故宫博物院藏

图2 伴虎大肚神僧组像明 首都博物馆藏

图4 布袋和尚坐姿像元 杭州飞来峰

一说认为,故宫藏品中的左右胁侍是“二童子”,伏卧的动物是“犬”,并称“富态的布袋与童子、家犬组合在一起,表现人们希冀生活富足、人丁兴旺”⑤。童子与布袋和尚嬉戏的情节,见于《佛祖统纪》《明州定应大师布袋和尚传》等文献,童子数量有十六与十八之说⑥。元代布袋和尚造像中始见童子形象。童子上身着对襟或交领半臂短衣,下身着阔腿长裤,发型为剃去四周头发的偏顶、鹁角儿等样式⑦,延续北宋以来的童子图像传统。而故宫藏品中,二胁侍所穿为交领系带长衫,是宋代以来成年男子普遍穿着的服饰。从其长度判断,应系文人或释道人物所有。二胁侍一人蓬发⑧,一人束双髻于顶,且未剃去四周头发,这两种发型多见于释道人物或其侍从、道童等⑨。二胁侍面盘方阔、额窄颔长、五官突出,是典型的成人样貌,与童子圆头阔额、丰颐短颔、五官集中的特征有明显差异,故可排除二胁侍为童子的可能。至于造像中的动物形象,其头圆吻短、耳小嘴阔、怒目圆睁、獠牙外露,与犬类吻长鼻突、两耳尖耸的体貌特征不符,故而判作老虎更为合理。

一说认为,首博藏品中的右胁侍是“思维弥勒”,左胁侍“坐在老虎身上……是羯磨札拉居士”⑩。“思维弥勒”又作“思惟弥勒”,是北魏、北齐间常见的一种弥勒图式。其身饰宝冠、大小璎珞与天衣,为菩萨装束;上身前倾,一手托腮或支颐、一手抚足,左腿倚置,右足搭于左膝,呈半跏趺坐或舒坐等姿势,体现了当时弥勒上生信仰的流行(图6)。隋唐时,思惟弥勒的信仰与图像传入朝鲜半岛与日本。自此,我国北方不再流行⑪。结合信仰变迁与图式特点来看,将首博藏品中的右胁侍认定为“思维弥勒”是误判。所谓“羯磨札拉居士”,即达摩多罗居士(dGe bsnyen Dhar ma ta la),其图像最早受到了唐、五代流行的行脚僧形象影响,宋、西夏时传入藏地并长盛不衰,汉地则逐渐少见⑫。西藏艺术中的达摩多罗居士长发束髻,身穿交领长袍,背负经筪,手持拂尘与宝瓶,身侧有护卫他的老虎及无量光佛标识(图7)。他常与受汉地布袋和尚图式影响的哈香(Hwa shang,为藏语中“和尚”一词的音译)对称分布在十六罗汉之后,组成十八尊,但极少单独出现。达摩多罗居士的图像特征与左胁侍确有相似之处,如二者均为世俗装扮,身侧皆有虎,且都与布袋和尚关系密切。尽管如此,二者在身份标识上的差异,以及所在信仰语境的不同,都说明首博藏品中的左胁侍并非“羯磨札拉居士”。

综上,对伴虎大肚神僧组像的解读存在不小的偏差,亟待重新剖析与修正。

图5 布袋和尚立姿像 南宋 重庆合川区涞滩二佛寺

图6 思惟弥勒像 北魏 莫高窟第257窟

图7 达摩多罗居士像HAR No.8732

二、《四睡图》与布袋和尚形象的转用

布袋和尚传记、禅师语录和画像赞等相关文献中,并未出现与侍从、老虎直接有关的记载。而佛经中与虎有关的人物则较为常见,如萨埵太子舍身饲虎、优波鞠多尊者度化二虎子、宾头卢尊者伏虎等。此外,志宽、法响、李通玄、丰干等高僧以神力驭虎、为民除害的故事也为人熟知。其中,天台山国清寺高僧丰干有“乘虎入松门”与“来一虎游松径”等事迹⑬,是探讨明代伴虎大肚神僧组像图像问题的关键。

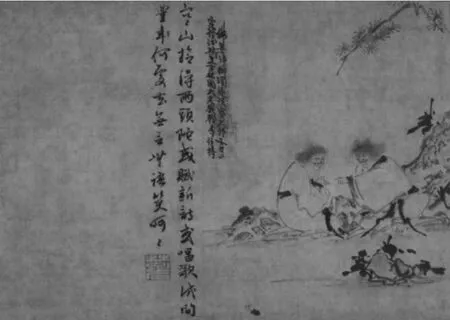

文献记载,丰干为“剪发齐眉、衣布裘”⑭的形象。在宋元绘画中,他被表现为身体佝偻、面容枯瘦的披衲老僧形象,或坐,或立,一虎相伴其旁,如传为南宋画家李确绘制的《丰干图》(日本京都妙心寺藏,图8)⑮。丰干与寒山、拾得关系密切,三人都与天台山国清寺渊源颇深,有“天台三圣”或“国清三隐”之称⑯。留存至今的“天台三圣”主题画作实物罕见,但从画赞与画史著录可知,该题材在宋元时期极为流行⑰。如南宋希叟绍昙禅师曾为一幅《天台三圣图》题赞⑱,其中,“寒山两手执卷,拾得一手握菷,一手指点,相顾作商量势,丰干倚杖立其傍”的描述为了解其画面内容提供了依据。元代僧人因陀罗所绘《寒山拾得图》(日本东京国立博物馆藏,图9)⑲,则表现了寒山、拾得二人蓬头束髻、布裘破敝的形象与笑傲不羁、超脱物累的精神气质。

图8 李确(传) 丰干图 南宋 日本京都妙心寺藏

除“天台三圣”外,宋元时期还曾流行丰干、寒山、拾得三人交头、枕虎而睡的图像,被称为“四睡图”。该主题现存画作以元代佚名画家绘《四睡图》(日本东京国立博物馆藏,图10)⑳、日本僧人默庵灵渊(活跃于14世纪上半叶)绘《四睡图》(日本东京前田育德会藏,图11)㉑最为著名,二作展现了“四睡”主题的两种不同图式。

佚名本《四睡图》以白描法绘成,图中寒山、拾得交头作枕居前方,老虎伏卧其后,丰干半坐半倚,位列最后。四者体量相当,皆瞌目,在溪岸双松下酣然大睡。丰干身着百衲衣,脚穿罗汉鞋,瘦骨嶙峋,手指纤长,略显瘦削;寒山、拾得二人身着长袍、长裤,一人蓬头散发,一人头束双髻,二者身份未作明确区分。默庵灵渊本《四睡图》以减笔水墨法绘成,三人一兽以丰干为中心,虎卧其侧,寒山、拾得二人身量明显较小,分居左右。四者皆双目紧闭、互相倚靠,在崖底席地而眠。这一构图明确了以丰干为主尊,寒山、拾得二人为胁侍的组合关系。其中丰干形象的变化值得关注:他从一名枯瘦老僧变成了袒胸露腹的大肚胖和尚,与同时期的布袋和尚形象几乎一致。

将默庵灵渊本《四睡图》与故宫博物院藏伴虎大肚神僧组像进行对比,二者特征有诸多一致之处:主尊都是袒胸露腹的大肚僧人,身侧都伏卧一虎,二胁侍不仅发型、服饰相同,且沉静酣睡的表情与斜倚的姿势均相仿。显然,二者出自同一图像源头。换言之,故宫博物院藏明代伴虎大肚神僧组像的主题即源自丰干、老虎、寒山、拾得四者同眠的“四睡图”,大肚神僧即丰干,老虎相伴其旁,左右胁侍为寒山、拾得。

由此推及首博藏品,可知其同为丰干、老虎、寒山、拾得组合。据前述希叟绍昙题赞可知,左侧执书卷者为寒山,右侧以手抚额作指点状者为拾得。与故宫藏品稍有不同,首博藏品中的三人皆笑意盈盈,二胁侍的身份可以通过持物、手势及身体姿态得到明确区分,其主题更有可能源自“天台三圣”。

丰干在上述两幅《四睡图》中,一作与文献相符的枯瘦老僧形象,一作与布袋和尚趋同的、鼓腹大笑的大肚和尚形象,二者差异巨大。其原因可从如下两方面进行探析。

第一,与宋元时期布袋和尚信仰的流行有关。宋元时期禅宗信仰臻于鼎盛,布袋和尚被当作禅宗祖师之一,具有广泛的信仰基础,信众竞图其像,故绘制袒胸露腹、咧嘴大笑的布袋和尚图像一时蔚然成风。受此影响,同时期绘画中涌现出一大批大肚圆鼓的人物形象。既有禅宗高僧与罗汉,如《蚬子和尚》《猪头和尚》《普化禅师》《应真像》等;也有神仙与道士,如《醉翁图》《憩寂图》及永乐宫纯阳殿汉钟离壁画像等。这一现象被严雅美称为“布袋和尚形象的转用”㉒。大肚人物形象也流行于佛教雕塑,在重庆合川区涞滩二佛寺南宋摩崖石刻中,形似布袋和尚的大肚罗汉造像达十尊之多㉓。上文论及的大肚丰干像,正是转用布袋和尚形象的结果。

图9 因陀罗 寒山拾得图元 日本东京国立博物馆藏

第二,与减笔水墨画的审美特色相关。宋室南渡,禅宗信仰在南方大兴,发展出趣味奇绝的禅宗减笔水墨画,影响持续至元代。白描法以线塑形,减笔水墨画家却喜欢用蔗渣与草根作画,绘制人物时不拘泥于细节与形似,只以寥寥几笔传其神,显示出较强的灵活度与创新性。宋元时期集中涌现的大肚人物形象,多数都为减笔水墨之作。将原本瘦削的老僧丰干绘制成大肚胖和尚的默庵灵渊㉔,就是以减笔水墨人物画著称的禅宗画僧。默庵倾慕禅宗绘画大师牧谿(?—1281)㉕,为了追随他的足迹,于14世纪20至30年代入华巡礼诸寺,后于至正五年(1345)客死杭州。从其《四睡图》上方元代僧人祥符绍密的题赞可知,此画绘成于默庵旅华期间。画中大肚圆鼓的丰干即是当时的常见样式,证明以大肚丰干入画的“四睡”与“天台三圣”主题图像也曾一度在宋元时期流行。

图11 默庵灵渊 四睡图14世纪上半叶 日本东京前田育德会藏

三、大肚丰干式“四睡”与“天台三圣”母题的演化

由元入明,大肚丰干式“四睡”与“天台三圣”图像稿本为时人辗转相摹。在其流传过程中,各图像元素先后产生变化,逐渐演化为全新的人物关系组合与图像样式。从现存造像与绘画入手,可以揭示该母题在元代以后的演变路径。

就造像而言,大肚丰干左手处新增一只巨大的布囊,左侧伏卧的老虎逐渐变小并最终消失;手持布囊的主尊有时头戴天冠,有时与童子嬉戏,其身份完成了向布袋和尚的转化;寒山、拾得二人形象部分保留了原有特征,向童子化或去佛教化方向发展。最终,宋元时期兴起的丰干、老虎、寒山、拾得“四睡”及“天台三圣”彻底演变为“布袋和尚、寒山、拾得”的全新组合。

在一件被称作“布袋和尚与二童子”的造像中,主尊袒胸露腹,笑容满面,竖右膝,倚靠身体左后方的布囊而坐,左手紧握布囊口沿,造型与布袋和尚完全相同。寒山、拾得及老虎的形象在一定程度上保留了原有特征,但与主尊体型差异巨大,二胁侍如同与布袋和尚戏耍的童子,原母题被大幅弱化。此造像主尊的身份正处于变化期,以“执布囊伴虎大肚神僧组像”命名应更妥当(图12)。另一件“弥勒与二童子”造像,主尊头戴五佛宝冠,右手持数珠,左手紧握布囊,布囊口沿处刻画的佛塔是弥勒菩萨的重要标志,与现藏于首都博物馆的明代“天冠弥勒像”㉖同属一类;左侧寒山双手执卷,右侧拾得手持笤帚,身份特征明显,但剃发束髻、身披荷叶肩饰与挎包的打扮却是童子常见的装束。原母题中的老虎在此造像中彻底消失,形成“布袋和尚与寒山、拾得组像”(图13)。

而所谓“五子戏弥勒”铜像的人物组合更值得探究。主尊布袋和尚头戴五佛宝冠,竖右膝坐于仰覆莲座上,身上有六位童子(非五位)与之嬉戏,主题与明代《弥勒戏婴图》(美国波士顿美术馆藏)相同㉗;二胁侍皆为世俗装扮,立左侧者手执如意、身后一狮,立右侧者手持经书、身后一象,与前述寒山、拾得形象出入较大。南宋志磐所编《佛祖统纪》中有“丰干弥陀化现,寒山文殊化现,拾得普贤化现”㉘一说,可知二胁侍是作世俗装扮的文殊、普贤菩萨,作为寒山、拾得的报身出现于此。因而,该造像的主题仍可归为从伴虎丰干、寒山、拾得演化而来的“布袋和尚与寒山、拾得”三尊组合,称为“布袋和尚、六童子与文殊、普贤组像”更为合适(图14)。

位于山西洪洞县广胜上寺弥陀殿太师壁后的布袋和尚组像(图15),主尊身侧加塑二弟子,意在强调主尊布袋和尚作为未来佛弥勒的身份。寒山、拾得二人表情、服饰、姿势等趋于一致,手中已无持物㉙。布袋和尚、二弟子与寒山、拾得组合作为主要礼拜对象出现在寺庙中,一方面说明布袋和尚代表的弥勒信仰持续流行,同时也反映出增加了寒山、拾得的布袋和尚组像为时人接受并熟知。

大肚丰干式“四睡”母题的影响远及同时期的青藏高原。西藏江孜县白居寺(dPal’khor chos sde)内现存两尊15世纪初塑造的哈香像,分别采用不同的图式制成。其中,祖拉康(gTsug lag khang)二层罗汉殿内哈香像的主题是“童子戏弥勒”(图16),而在吉祥多门(bKra shis sgo mang)内的哈香像中,大肚和尚前方塑有一虎和一位伏卧入睡的人物(图17),显示了此造像与大肚丰干式“四睡”母题的联系,揭示出明代汉藏之间佛教物质文化的密切交流与同步互动。

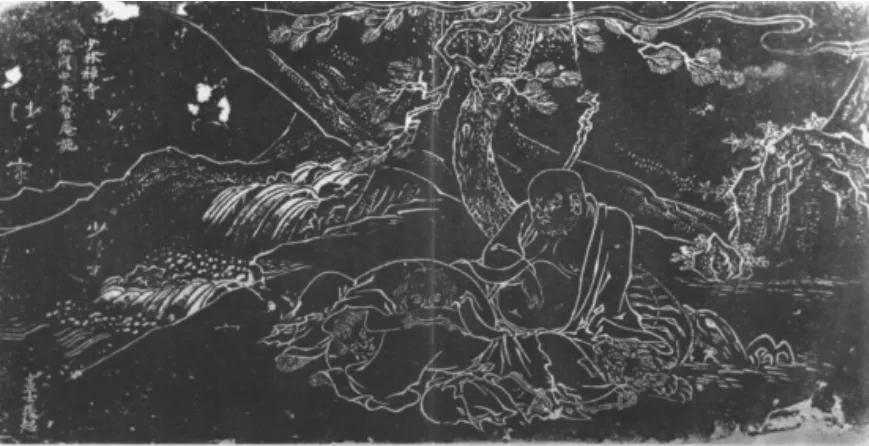

就绘画而言,一方面,以佚名本《四睡图》为代表的大肚丰干式“四睡”图式继续在明代流行。成化年间(1465—1487),画士张起受徽王府宦官智庵之请绘白描《四睡图》一幅,后刊刻成碑,存于嵩山少林寺内(图18)㉚。画面以“四睡”为中心,周围描绘山石、流水、虬松等。丰干怀抱禅杖,大腹便便,倚靠左侧老虎半躺入眠。寒山与拾得交头互枕,沉静酣睡。

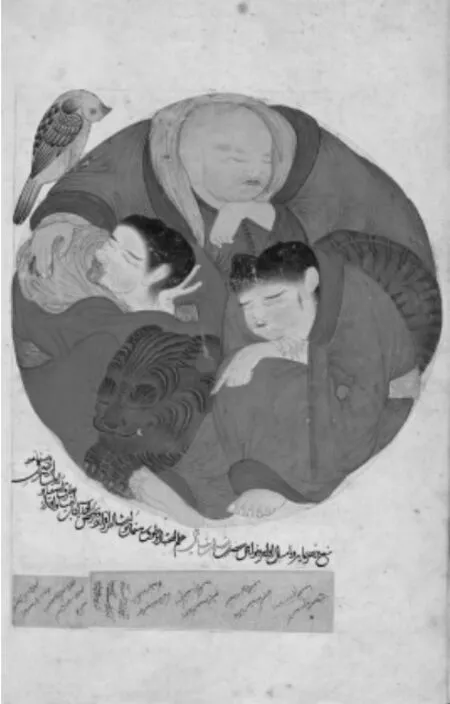

另一方面,大肚丰干式“四睡”与“天台三圣”母题在明代发展出构图奇特的圆形图样——大肚丰干居于中心,合抱前方位于两侧的寒山、拾得,三者身体共同构成一个浑然一体的圆形。该图式尚未在国内发现,但可从土耳其托普卡帕宫博物馆收藏的15世纪波斯手抄本单页画中的两幅作品一窥其貌㉛。

第一幅名为《禅宗三奇僧图》(图19)。该图由裁剪自不同主题、风格,甚至不同时代的多个画片拼合而成,画面中心的圆形画片由大肚丰干、寒山和拾得构成,是15世纪中国绘画作品的原件㉜。圆形画片中,丰干耳大头圆,虽坐于二胁侍身后,却仍可作出围合之姿,足见其体形之硕大。拾得居其左,身旁的笤帚构成此圆形的下半部;寒山居其右,与另外两人共展一卷㉝。三人皆咧嘴大笑,表示其母题为“天台三圣”。该图中,与圆形构图同样独特的是其对均衡与对称效果的追求。

图12 执布囊伴虎大肚神僧组像

图13 布袋和尚与寒山、拾得组像

图14 布袋和尚、六童子与文殊、普贤组像

图15 布袋和尚、二弟子与寒山、拾得组像 明 山西洪洞县广胜上寺弥陀殿

第二幅具有类似构图的单页画是《四睡图》(图20),圆形画片在画面中心,其左上角有一只转头的白鸟,左下角有若干文字,都是从不同绘画中裁剪而来。大肚丰干居中间靠后处,一手托腮、一手置于寒山肩头,宽大的身躯构成圆形的上半部;拾得拥膝而坐,右手作指点状;寒山左手抚头,身体被僧袍遮挡大半;老虎伏卧在三人之间。四者皆闭目入眠,神情沉静肃穆,共同组成圆形构图。此画是15世纪波斯本地赫拉特(Herat)或大不里士(Tabriz)的画家仿照中国画作绘成的㉞。丰干的体形过于宽大,一部分原因是人物特征使然,即此处的丰干依旧采用大肚僧人形象,圆头大耳、肩宽体胖;另一部分原因则是由于画家对人物姿势的刻画不够准确、对绘制衣纹褶皱的线条理解不够深入所致。

图16 哈香像 15世纪 西藏江孜白居寺祖拉康罗汉殿

图17 哈香像 15世纪 西藏江孜白居寺吉祥多门内

图18 四睡图碑刻拓片 明河南嵩山少林寺

贴在丰干肩上的白色转头鸟展现了14至15世纪波斯画家最喜爱的构图方式,即对画面流动感的构建㉟。从圆圈外的转头鸟开始,画家借笔意引领观者的目光,依次看向主尊、拾得、老虎、寒山,形成一个完整闭合的、可以无限循环的圆形。与《禅宗三奇僧图》的均衡与对称相比,波斯本地画家笔下的流动感将圆形的特征展现到了极致。

在为这一圆形构图寻找原型时,西方学者纷纷注意到明宪宗朱见深于成化元年绘制的《一团和气图》(故宫博物院藏,见本期封三)。相应地,国内学者在讨论《一团和气图》的图式来源时也往往诉诸这些远离本土却具有相似构图的图像㊱。这说明学界普遍认为二者在形式上存在着某种程度的关联㊲。

从整体来看,二者皆为圆形构图,圆内人物位置安排一致,画面追求对称性与均衡感,这在《一团和气图》中表现得尤为严格。从细节处比较,首先,两组人物皆咧嘴大笑,人物手部的表现方式如出一辙;其次,居中者都是一位圆头大耳、体格肥硕的僧人,双臂伸展作合抱状;此外,通过几乎一致的手势可以判断,《一团和气图》中居右戴方巾的儒生形象借用了《禅宗三奇僧图》中居左的寒山形象。左右位置刻意对调,或如李凇所说,“反映出明宪宗在位早年采取的‘儒先道后’的优礼政策”㊳。

为《一团和气图》所独有的是,朱见深借图形共享的错觉制造了两个视觉游戏,一是左右两人的侧脸可巧妙拼合为中间人物的五官,二是将书卷的位置与角度进行调整,使之可以表现僧人向外鼓起的腹部。这两个创新点,体现并强调了居中僧人的体形特征——宽阔的面庞、肥大的身躯与浑圆的腹部,这一形象或许源自本文关注的大肚丰干图式。反观《禅宗三奇僧图》,丰干既作为圆形的上半部分,又伸展双臂合抱另外两人,使三人形成了一个完整的圆形构图。丰干宽大肥硕的身材,是此独特构图形成的关键。因此,可以将基于圆形构图《禅宗三奇僧图》发展而来的《一团和气图》视作大肚丰干式“天台三圣”图式的进一步发展。㊴

结 语

以往单纯从文献记载出发,将明代伴虎大肚神僧组像的主尊身份判定为“大肚弥勒”的观点值得商榷。通过梳理现存图像实例,结合历史与地域的情境进行释读,笔者认为明代伴虎大肚神僧组像的主题应源自丰干、老虎、寒山、拾得的“天台三圣”或“四睡”组合。继而通过梳理造像与绘画遗存,揭示出“天台三圣”及“四睡”组合演化为“布袋和尚与寒山、拾得”组合的过程及导致演化产生的原因,尤其是特定时代的宗教观念与具体的宗教实践对图像变化产生的巨大影响。

在文献中,丰干、寒山、拾得与布袋和尚最初出自不同时代与不同文化背景,各自拥有独立的叙事体系。北宋初期禅宗信仰兴盛,四人被纳入禅宗祖师范畴,布袋和尚是其中最受欢迎的人物。其袒腹大笑的形象流布广泛,导致一大批大肚形象的涌现。南宋至元代,笔墨放逸的减笔水墨画一度盛行,其不拘细节的艺术特色极大地推动了大肚丰干形象的出现。默庵灵渊本《四睡图》中,与布袋和尚形象趋同的大肚丰干像,正是重释故宫博物院、首都博物馆藏伴虎大肚神僧组像中人物身份的关键要素。

进入明代,禅、净、律诸宗融通之势当道,祖师崇拜随禅宗语境变迁而式微。受时代变化的影响,一部分祖师的信仰需求锐减,一部分祖师则与道、儒及民间宗教融合,衍生出高度复合且多样化的身份特征与护佑功能,其图像也朝着相应方向不断演化。元代以来曾在“天台三圣”与“四睡”图像中占主导地位的丰干,几乎完全被布袋和尚取代,形成新的“布袋和尚与寒山、拾得”三尊组合。除结合罗汉信仰而形成的伏虎罗汉外,其他丰干图像逐渐减少。布袋和尚信仰与图像在明代最重要的一个变化是,他以未来佛的身份出现在寺院的天王殿中,完成由高僧到佛的转变,尊格阶序抬升。头戴五佛冠的大肚弥勒像即属此类。另一个变化是与民间信仰相融合,发展出传宗接代、招财纳福、护生延寿等新功能。寒山、拾得则与道教相结合,不仅造型与道教仙人混同,甚至直接以仙人身份入画,明代画家商喜所绘《四仙拱寿图》中的“四仙”正是寒山、拾得与刘海蟾、李铁拐㊵。寒山、拾得二人还是具有民俗色彩的“和合二仙”图像的主角:一人手持荷花、一人手捧盒子,寓意和谐美好㊶。

在历史语境中展开的具体宗教实践,常常受到时代观念、宗教倾向及大众诉求的影响,疏离于所谓正统的、经院文献的宗教形态而具有独特的发展路径,反映出宗教信仰在整体社会层面多元文化互动中的真实形貌和思想特性。以佛教图像的生产为例,理论上,文本是图像制作的重要依据之一,而在具体历史情境中,工匠或艺术家往往以图像本身的递变而形成的图像传统为基础加以再创造,文献的记载只作为一种理论性角色而存在。对研究者而言,图像志特征固然是判定图像性质的关键,但图像之间存在的相互交涉与重构的现象,也是讨论佛教图像乃至佛教信仰时所不容忽视的。

图19 禅宗三奇僧图 15世纪 土耳其托普卡帕宫博物馆藏

图20 四睡图 15世纪 土耳其托普卡帕宫博物馆藏

① 关于故宫博物院藏品定名,见李静杰、田军主编:《故宫收藏:你应该知道的200件佛像》,紫禁城出版社2007年版,第267页;关于首都博物馆藏品定名,见首都博物馆编:《古代佛像艺术精品展》,北京出版社2006年版,第28—29页;关于怀柔博物馆藏品定名,见展厅标识牌。

②⑭ 道原:《景德传灯录》卷二七,《大正新修大藏经》第51册,(台湾)新文丰出版公司1983年版,第434页,第433页。

③ 相关研究成果颇多,如Ferdinand D.Lessing,Yung-ho-kung: An Iconography of the Lamaist Cathedral in Peking,with Notes on Lamaist Mythology and Cult,Stockholm: Sino-Swedish Expedition,1942,pp.21-31;Yoshiaki Shimizu,Problems of Moku’an Rei’en (?-1323-1345),Dissertation,Princeton University,1974,pp.167-200;严雅美:《泼墨仙人图研究——兼论宋元禅宗绘画》,(台湾)法鼓文化事业股份有限公司2000年版,第10—41页;白化文、李鼎霞:《“布袋和尚”与“布袋”》,《布袋和尚与弥勒文化》,宗教文化出版社2003年版,第9—15页;Chang Qing,Feilaifeng and the Flowering of Chinese Buddhist Sculpture from the Tenth to Fourteenth Centuries,Dissertation,University of Kansas,2005,pp.206-213。

④ 清水义明(Yoshiaki Shimizu)从构图角度对文献与实物中不同主题的布袋和尚图像进行分类与总结,参见Yoshiaki Shimizu,Problems of Moku’an Rei’en (?-1323-1345),p.195。

⑤ 李静杰、田军主编:《故宫收藏:你应该知道的200件佛像》,第267页。

⑥ 童子出现在布袋和尚的传记中,最早见于南宋志磐编《佛祖统纪》:“有十六群儿哗逐之,争掣其袋。”(志磐:《佛祖统纪》卷四二,《大正新修大藏经》第49册,第390页)元代昙噩《明州定应大师布袋和尚传》中称:“且有十八小儿谨逐之,然亦不知小儿何从来也。”(昙噩:《明州定应大师布袋和尚传》,《佛光大藏经·禅藏·史传部·布袋和尚传外三部》,台湾佛光出版社1994年版,第7页)童子数量从十六增至十八。

⑦ 宋代儿童发式中,留一小块头发于顶左者称“偏顶”,留于顶前以丝绳扎缚者称为“鹁角儿”。参见黄能馥、陈娟娟:《中国服饰史》,上海人民出版社2014年版,第329—332页。

⑧ 金代《晋真人语录》中有《髼头》一诗,云:“本是太上古家风,一法才通万法通。放下丝毫无垢染,自然一性合天公。”(薛瑞兆、郭明志编纂:《全金诗》一,南开大学出版社1995年版,第238页)该诗有助于理解蓬头对于道家行者的意义。

⑨ 如永乐宫纯阳殿北门门额壁画汉钟离像(扬之水:《望野博物馆藏红绿彩人物塑像丛考》,《古诗文名物新证合编》,天津教育出版社2012年版,第144—145页)。

⑩ 引自首都博物馆官方网站(精品典藏之佛教造像部分)。此造像亦收录在《古代佛像艺术精品展》一书中,图片说明内容略有改动,但与网站基本一致。参见《古代佛像艺术精品展》,第28—29页。

⑪ 宫治昭:《弥勒菩萨与观音菩萨——图像的创立与演变》,贺小萍译,《敦煌研究》2014年第3期。

⑫ 谢继胜:《伏虎罗汉、行脚僧、宝胜如来与达摩多罗——11至13世纪中国多民族美术关系史个案分析》,《故宫博物院院刊》2009年第1期。

⑬ “天台丰干禅师者,不知何许人也,居天台山国清寺,剪发齐眉、衣布裘。人或问佛理,止答‘随时’二字。尝诵唱道歌,乘虎入松门。众僧惊畏。”(道原:《景德传灯录》卷二七,《大正新修大藏经》第51册,第433页)“丰干,垂迹天台山国清寺,庵于藏殿西北隅,来一虎游松径。”(觉岸:《释氏稽古略》卷三,《大正新修大藏经》第49册,第815页)此外,丰干也被认为是伏虎罗汉图像的来源之一,见陈清香:《降龙伏虎罗汉图像源流考》,《佛教与中国文化国际学术会议论文集》上辑,台湾“中华文化复兴运动总会”宗教研究委员会编印1995年版,第101—123页。

⑮ 画面上方有偃溪广闻(1189—1263)题赞:“只解据虎头,不解收虎尾,惑乱老闾丘,罪头元是你。泾山偃溪广闻。”

⑯ 在文献记载与民间传说中,寒山、拾得、丰干各自事迹与形象在不同时代皆有所衍变与增饰,三者人物关系颇为复杂。参见崔小敬:《寒山及其诗研究》,复旦大学中国语言文学系2004年博士学位论文,第40—45页。

⑰ 崔小敬:《寒山及其诗研究》,第70—75页。

⑱ 参见希叟绍昙:《希叟绍昙禅师广录》卷七,《卍续藏经》第122册,(台湾)新文丰出版公司1994年版,第323页。

⑲ 画面中部有题赞:“寒山拾得两头陀,或赋新诗或唱歌。试问丰干何处去,无言无语笑呵呵。宣授汴梁上方佑国大光教禅寺住持佛慧净辨圆通法宝大师壬梵因。”

⑳ 画面左上有僧人无梦昙噩题:“抛却峨眉与五台,远从师自乐邦来。梦中共说惺惺法,咄者众生眼不开。无梦比丘昙噩赞。”右上有僧人平石如砥赞:“异类中行绝爱嗔,寒岩花木几番春。成团作块各做梦,虎自虎兮人自人。太白老衲如砥题。”中间有僧人华国子文赞:“倦不持苕懒不吟,双双相枕睡松阴。个中弗是丰干老,谁识於菟无兽心。雪窦山人子文题。”平石如砥在至正十七年九十岁时殁于东严净日法嗣,无梦昙噩在洪武六年(1373)殁于元叟行端法嗣,华国子文在至正十一年殁于竺西怀坦法嗣,故可推测此画为1351年之前的作品。转引自日本东京国立博物馆官方网站,文物编号TA-315。

㉑ 画面上方有祥符绍密题赞:“老丰干抱虎睡,拾得寒山打作一处。做场大梦当风流,依依老树寒岩底。祥符绍密拜手。”

㉒ 严雅美:《泼墨仙人图研究——兼论宋元禅宗绘画》,第31—37页,图13—22。

㉓ 此结果系作者于2017年8月16至17日在重庆市合川区涞滩二佛寺摩崖造像群调查时统计所得。关于涞滩二佛寺摩崖石刻群的初步调查与研究,参见黄理、任进、杨旭德、罗世杰:《合川涞滩摩崖石刻造像》,《四川文物》1989年第3期;李巳生:《合川涞滩鹫峰禅窟内容探疑》,《法鼓佛学学报》2007年第1期。

㉔ 明确可归于默庵灵渊名下的画作有6幅,皆完成于他旅华期间。在其死后,这些作品又分别以各种方式流回日本。默庵灵渊的绘画不仅是日本绘画史上具有里程碑意义的作品,更是学界追寻两国禅宗高僧在14世纪(日本镰仓时代后期、南北朝时代与中国元代之间)的直接交流时所能利用的一手材料。关于默庵灵渊生平、作品及当时中日佛教僧侣间的往来交流,参见Yoshiaki Shimizu,Problems of Moku’an Rei’en (?-1323-1345),pp.52-143。

㉕ 关于牧溪生平、作品及其对日本艺术产生的影响,参见Nancy Wey,Mu-ch’i and Zen Painting,Dissertation,University of Chicago,1974。

㉖ 图版参见邢鹏:《明代“大肚弥勒”形象研究》,《文物天地》2017年第7期,图3。

㉗ 《弥勒戏婴图》,纵169.8厘米,横97.8厘米,作者不详,1503年,波士顿美术馆藏。画面右上角以金汁题“大明弘治十六年十月十四日施”,钤“圣慈仁寿□□□□之宝”印,左下角墨书“诚请慈□寺供,发心弟子段积善奉献”。参见Marsha Weidner,Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism,850-1850,Hawaii: University of Hawai‘i Press,1994,pp.392-393。

㉘ 志磐:《佛祖统纪》卷五三,《大正新修大藏经》第49册,第462页。

㉙ 邢鹏认为此组像为明代嘉靖十一年(1532)重修该殿时所塑。同时认为左右胁侍为二道童,道童与大肚弥勒形成组合与嘉靖帝崇道抑佛的时代背景相关。参见邢鹏:《明代“大肚弥勒”形象研究》。

㉚ 图版来自王树村编:《中国美术全集·绘画编·19·石刻线画》,上海人民美术出版社1988年版,第108页,图98。此图在该书中被命名为“伏虎罗汉图”。

㉛ 学者基于中国与波斯的文化交流而对收藏在波斯地区手抄本中的中国绘画及中国绘画元素进行大量研究,涉及图像的年代、风格与母题、图像学、材料与画品高低、流传与收藏史等多方面。其中,针对与本文有关的几幅单页画进行讨论的有:Toh Sugimura,The Chinese Impact on Certain Fifteenth Century Persian Miniature Paintings from the Albums (Hazine Library NOS.2153,2154,2160) in the Topkapi Sarayi Museum,Istanbul,Dissertation,University of Michigan,1981,pp.82-142;Michael Barry,Figurative Art in Medieval Islam: And the Riddle of Bihzad of Herat (1465-1535),Paris: Flammarion,2004,pp.314-320;王静灵:《孪生猫之谜试解——有关中国与波斯绘画交流的一个面向》,《故宫文物月刊》2014年第3期;Ching-Ling Wang,“Iconographic Turn: On Chinese Buddhist and Daoist Iconography in the Diez Albums”,in Julia Gonnella,Friederike Weis & Christoph Rauch (eds.),The Diez Albums: Contexts and Contents,Leiden: Brill,2017,pp.592-612;Paramita Paul,“The Eccentrics of Istanbul: Chan,Art,and Cross-Asian Networks in the Ming”,Ming Studies,Vol.78 (2018): 7-31。

㉜ 此观点最先由罗樾(Max Loehr)提出,随后的研究皆予以采纳,参见Max Loehr,“The Chinese Elements in the Istanbul Miniatures”,Ars Orientalis,Vol.1 (1954): 89。

㉝ 此卷并非佛教经典,而是绘有三只动物的画卷。王静灵对其上所绘“蜷曲的猫”有过分析,参见王静灵:《孪生猫之谜试解——有关中国与波斯绘画交流的一个面向》。

㉞ Cf.Michael Barry,Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzad of Herat (1465-1535),pp.314-315.

㉟ Cf.Toh Sugimura,The Chinese Impact on Certain Fifteenth Century Persian Miniature Paintings from the Albums (Hazine Library NOS.2153,2154,2160) in the Topkapi Sarayi Museum,Istanbul,p.95.

㊱ 国内学者的相关研究有孙机:《一团和气》,《文物天地》2005年第2期;倪亦斌:《〈一团和气〉宪宗画 西域藏图揭传承》,《紫禁城》2009年第8期。

㊲ 两者的相似仅限于视觉形式。《一团和气图》的作者明宪宗朱见深在画面上方的亲笔题赞中明确交代此画的内容、意涵及绘制理由。关于图像主题的深入解读参见李凇:《跨过“虎溪”——从明宪宗〈一团和气图〉看中国宗教艺术的跨文化整合》,《艺术史研究》第11辑,中山大学出版社2009年版。

㊳ 李凇:《跨过“虎溪”——从明宪宗〈一团和气图〉看中国宗教艺术的跨文化整合》。

㊴ 《一团和气图》绘成十八年后的成化十九年,朱见深在主持编修道教典籍《群仙集》时,授意画工再次采用相同图式绘制体现其个人宗教倾向的《三教混一图》。至此,源自《禅宗三奇僧图》的圆形图案以皇帝的名义形成了新的图像典范。现存正德年间(1506—1521)出版的《太和图》一书之扉页画、嵩山少林寺藏嘉靖四十四年(1565)的《混元三教九流图》碑刻等,都是对此圆形图案的沿袭与发展。至清代,展现民间趣味的湖南隆回滩头年画《和气致祥图》与苏州桃花坞年画《一团和气图》都体现出此圆形图案在变化中持续不断扩散的影响力。各图像的具体分析与比对,参见孙机:《一团和气》;倪亦斌:《〈一团和气〉宪宗画 西域藏图揭传承》;李凇:《跨过“虎溪”——从明宪宗〈一团和气图〉看中国宗教艺术的跨文化整合》。

㊵ 崔小敬:《寒山题材绘画创作及演变》,《宗教学研究》2010年第3期。

㊶ 宋代以来民间尊奉的“和合神”是唐代神僧万回,明代被寒山、拾得取代。雍正十一年(1733),寒山、拾得获雍正帝敕封“和合二仙”,具有佛教背景的寒山、拾得身份发生了彻底转变。参见崔小敬:《和合神考论》,《世界宗教研究》2008年第1期。