西藏阿里卡孜河谷10世纪佛塔供养人题记与壁画研究

——兼论与吐蕃时期卫藏及敦煌早期的关联

2020-04-10王瑞雷

王瑞雷

一、佛塔地标与现状

卡孜河谷位于西藏西部阿里地区札达县波林村境内,东距古格故城扎不让和古格王家寺院托林寺约130公里,西邻中印边境萨让乡和底雅乡。南北走向的帕尔河与东西走向的娘河在河谷交汇地带形成“Y”形的高原冲刷平地,此为古代卡孜寺所在之地。以该寺为中心的卡孜河谷作为一个佛教秩序空间化的圣地①,在古格王国历史上的重要性源于其属于一个重要家族——舒韦尔家族的统治区域,即西藏后弘期初大译师仁钦桑布(Rin chen bzang bo,958—1055)父系家族政教势力的核心地区。

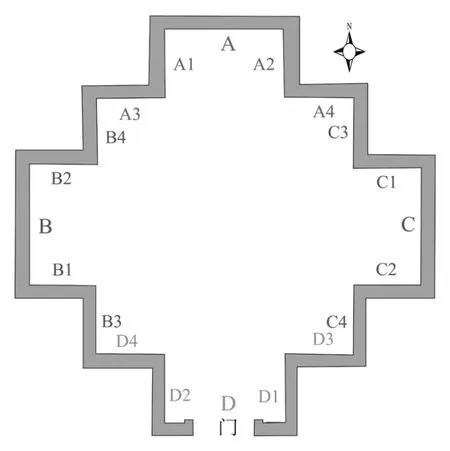

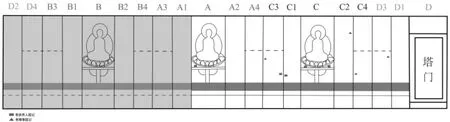

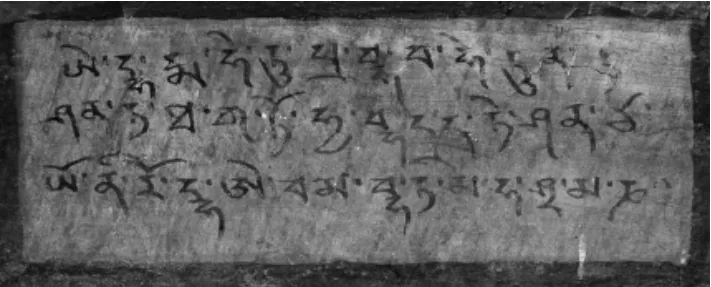

2019年春,当地僧人在卡孜寺原址附近施工时,从废墟中清理出一座残塔。该塔所处的地理坐标是北纬31度29分、东经79度26分,海拔2870米。佛塔坐北朝南,塔门面南。目前仅存塔身北面、东面和南面东侧墙体,塔刹和塔身西面墙体已毁。塔基外部亦毁,内部呈折角形,平面结构即考古学界所谓“亚字形”或“十字折角形”。呈折角面的二十面之东、西、北三面主体墙面稍宽(南面开门),约70厘米;东北、西北、东南与西南方之正面与进深面略窄,宽度在37厘米至40厘米之间;整个佛塔进深与宽度基本一致,约2.3米。北面、东面及西面(已毁)墙体下方设台阶,宽度与高度一致,约30厘米。北壁、东壁及南壁塔门右侧墙面上半部分已毁,下部还残留有壁画和题记(图1)。出土文物除装藏擦擦外,另发现一件盖有“发自掌政大臣驻地”(dbang blon sa nas bkye)印章的官方文书和一枚书有祈愿文的木简。该佛塔壁画、壁画题记及出土文书对于重新认知仁钦桑布父系家族佛寺营建状况、西藏西部早期八大菩萨与十二天信仰,与吐蕃时期的卫藏、敦煌吐蕃时期至归义军时期佛教艺术及官方文书书写形制之间的互动往来具有极其宝贵的学术价值。本文主要基于该塔结构和壁画题记,对塔内残缺壁画内容进行尝试性复原,并通过对壁画内容题材、风格特征的比对分析,就该佛塔供养家族、年代及功能等问题予以探究。为了便于展开讨论,笔者对该佛塔的平面图(图2)及壁面展开图(图3)做了编号,下文内容中出现的数字字母编号与平面及壁面展开图中所标编号一一对应。

图1 卡孜河谷佛塔东面墙体残存壁画

图2 卡孜河谷佛塔平面结构图(王瑞雷绘)

二、供养人题记与家族

塔内现存供养人题记主要分布在东面墙体的C、C1、C3壁和北面A壁(壁面展开图中以方块标出部分)。C壁题记位于主供佛莲座下方的左右两侧,分别题为“mang nam za kho mo co □”(图4)和“sh[e]ī □□ hrugs □ khī”(图5);C1和C3壁各有一处分别是“hrugs ’or gnas □□”(图6)和“hrugs dga’rtsīg mkha □”(图7)。北面A壁仅存一处,位于主供佛莲座的右下方,题为“□□ bstan□□□”。

题记“mang nam za kho mo co □”之“mang nam”(芒囊),为古地名,位于今西藏自治区阿里地区札达县东南部,东距托林寺和古格故城不足40公里,为古格王国早期的一处重要佛教圣地,著名的芒囊大塔和芒囊寺便建于此;“za kho mo co”之“za”为现代藏文“bza’”的古写法,意为公主,如藏文文献中常将文成公主、尼泊尔公主和西夏公主记为“rgya bza’”“bal bza’”和“mi nyag bza’”。“kho mo”为代词,专指女性“我”;“co”指“我自己”或“我等”,此与前方词组组合,意指“芒囊公主我等……”。

图3 卡孜河谷佛塔壁面展开图(王瑞雷绘)

供养人“hrugs dga’rtsīg mkha □”(舒韦尔噶孜喀……)“hrugs’or gnas □□”(舒韦尔纳……)等前方的“hrugs”,据后弘期初大译师仁钦桑布弟子古格吉唐巴·益西贝(Khyi thang pa ye shes dpal)为他撰写的传记《菩提萨埵译师仁钦桑布本生传·水晶宝鬘》(Byang chub sems dpa’lo tsa ba rin chen bzang po’i ’khrungs rabs dkha’spyad sgron ma rnam jdzathar shel phreng lu gu rgyud ces bya ba)记载:“hrugs”为仁钦桑布父系家族的姓氏②。该姓氏在10世纪末至11世纪初的塔波寺杜康大殿门廊及托林寺迦萨殿东北角55号塔壁画中均有发现。共有“rhugs ’or”“hrugs wer”和“rhugs ’er”三类写法,其中塔波寺杜康大殿门廊南壁供养人下方的两处僧人题名分别是:舒韦尔格隆意吉索南(Rhugs ’or dge’slong dbyīg gī bsod nams)和舒韦尔格隆格瓦琼(Rhugs’er dge’slong dge’ba skyong)③。另在该殿南壁壁画中发现有一位女子亦属于该家族血统,其题记表明她的身份是供养人:Hrugs’or za[>bza’]/ ye shes sgron ngos[>dngos]’di’i yon dbag,意为“舒韦尔之公主,此真实不欺智慧明灯(塔波寺)之施主”④。托林寺55号塔内现存24处供养人题记,姓氏均为舒韦尔(hrugs wer)⑤。据此可推,卡孜河谷佛塔中的舒韦尔“hrugs”“hrugs ’or”应为仁钦桑布父系家族姓氏的不同写法。

图4 佛塔东面C壁左下方供养人题记

图5 佛塔东面C壁右下方供养人题记

图6 佛塔东面C1壁左下方供养人题记

图7 佛塔东面C3壁左下方供养人题记

图8 佛塔东面C壁三世佛像

卡孜在古格王国历史上的重要性不仅仅在于它是大译师仁钦桑布父系家族的根本驻地,更为重要的是它曾为大译师的修行与圆寂之地。据传记记载:“古格卡孜舒韦尔哇是上师(仁钦桑布)的根本驻地。”上师在有生之年多于此修习,期间为他父系家族所建的13座寺庙开光,98岁高龄圆寂于卡孜热赢果(re wing go)。他所传“四柱八梁”弟子中列于“四柱”首位的是出生在卡孜的卡孜哇·仁钦喜饶(Khwa rtse ba rin chen shes rab)⑥。卡孜佛塔供养人姓氏“hrugs”和“hrugs ’or”的发现,为《仁钦桑布传》中对其父系家族姓氏及驻地记载之详实可靠性提供了实证案例,且该家族与古格另一佛教圣地——芒囊之间曾有联姻,这在女供养人题记“mang nam za kho mo co□”(芒囊公主我等……)中已有体现。

三、壁画题材与内容

根据壁画题记和塔形结构,基本可以复原出塔内当初的图像面貌。从现存壁画布局看,塔内A、B、C三壁为主供佛(南面D壁为塔门)。A、C两壁皆绘结金刚跏趺坐于莲花狮子座上的释迦像,其中C壁主尊身着淡蓝色的通肩袈裟,右手于胸前结予愿印、左手结禅定印,头部已磨损(图8);A壁主供佛仅见跏趺坐与狮子座具,躯体上部已磨损不清(图9);B壁已毁,现存墙体为近期重砌;从A、C两壁主供佛均为结金刚跏趺坐于狮子莲花座上的“佛部”这一现象看,壁面已毁的B面其主供像亦应与A、C两壁一致,同为结金刚跏趺坐于狮子莲花座上的“佛部”。如此一来,三者可构成三世佛这一空间布局。

A、B、C主壁主供佛及D壁塔门两侧A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2壁呈竖状长条形,其中A1、A2、C1、C2、D1面皆绘立姿菩萨状尊像,结合塔形结构及藏传佛教中的图像配置规律,已毁的B1、B2、D2面应该与A1、A2、C1、C2、D1面相同,亦绘立姿菩萨形尊像。另据C2壁榜题框内题记“Byang chub sems dpa’byams pa”(弥勒菩萨,图10)可推断,A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2共计8壁所绘内容为八大菩萨。即弥勒、普贤、金刚手、文殊、除盖障、观音、地藏和虚空藏。

佛塔折角面之A3、A4、B3、B4、C3、C4、D3、D4壁现仅存A4、C3、C4、D3壁有壁画,且每一壁的上下方各绘一尊尊像(其上部的一尊均残损不全),中间以线隔挡空间。依此构图,目前已残缺的A3、B3、B4、D4壁其尊格布局应与A4、C3、C4、D3壁一致,亦在每一壁的上下方各绘两尊尊像。那么,在A3、A4、B3、B4、C3、C4、D3、D4壁上共绘有16尊尊像。从现存题记来看,壁面D3下方一尊题名为东方持国天王(rGyal po chen po yul ’khor srung,图11、12)。另A4壁下方的一尊为右手持棒、左手持吐宝鼠的北方多闻天王(图13)⑦。若按藏传佛教图像配置规律推测,现已残缺的D4与A3壁下方原来绘制的应该是南方增长天王和西方广目天王。在原16尊基础上减去四大天王,整个佛塔中仅剩12位尊像的身份还有待进一步确认。所幸的是,在这12尊中有一尊附有明确的藏文题名,而另一尊的身份清晰可辨,他们分别是C4壁下方的帝释天(lHa’i dbang po brgya byin,图14、15)和C3壁下方的四面梵天(图16)。帝释天和梵天为佛教护方神,以12尊组合出现者,唯有十二护方天的可能性最大。以下通过追溯吐蕃时期及后弘期初藏地八大菩萨的图像组合,来分析该佛塔中八大菩萨的图像传承问题。

图9 佛塔北面A壁三世佛像

图10 佛塔东面C2壁左上方弥勒菩萨题记

图11 佛塔南面D3壁下方持国天王像

图12 佛塔南面D3壁下方持国天王题记

(一)三世佛与八大菩萨

吐蕃时期的八大菩萨皆属胎藏界体系,其与禅定印大日如来组合图像是当时吐蕃腹地及8世纪末至9世纪中期吐蕃所占区域——藏东及敦煌沿线的主流信仰题材⑧。三世佛与八大菩萨的早期组合案例目前仅从文献学的角度可窥一斑。据成书于12世纪前后的藏文史料《巴协》(sBa bzhed)记载,由吐蕃赞普赤松德赞在西藏所建的第一座寺院——以汉地样式建造的桑耶寺乌孜大殿中层就塑有大日如来、过去佛燃灯佛和未来佛弥勒纵三世组合式样,其左右胁侍菩萨是八大菩萨、大比丘无垢友称、菩提萨埵喜吉祥等,忿怒尊是“哼”“哈”二将。该文献亦记载,一层以吐蕃式样建造,其主供佛是大菩提塔释迦能仁佛和八大菩萨,顶层以印度样式建造,其主供佛是大日如来和八大菩萨近侍弟子等⑨。

图13 佛塔北面A4壁下方多闻天王像

图14 佛塔东面C4壁下方帝释天像

图15 佛塔东面C4壁下方帝释天题记

桑耶寺乌孜大殿曾历经数次重建,故后期文献对该寺历史,尤其乌孜大殿造像内容的记载难免有抵牾偏差。但不可否认的是,桑耶寺乌孜大殿作为吐蕃时期的主流信仰对象和凝聚藏族向心力的神圣场域空间,其殿内标志性造像题材和图像内容为佛教后弘期藏地新建寺院所继承。在图像组合上,以夏鲁寺马头明王殿为代表的一批早期(11至12世纪)佛寺继承了吐蕃时期以大日如来为主尊配八大菩萨的胎藏界图像体系。同时,三世佛与八大菩萨组合亦紧承吐蕃旧有传统,并成为后弘期初藏地僧侣及民众信仰的主流题材:由扎巴·翁协巴(Grwa pa mngon shes pa,1012—1090)于1093年建成的扎塘寺集会大殿二层⑩、噶当派创始者阿底峡(Atiása,982—1054)尊者圆寂之地——拉萨曲水县卓玛拉康殿(sGrol ma lha khang)、拉萨东郊墨竹工卡县唐家寺(Thang skya mgon)以及日喀则地区江孜县境内的江浦寺(rGyang phu)北大殿⑪等11至12世纪佛殿均沿袭了该组合样式。该样式一直为西藏中后期寺院所继承,如1418至1425年由江孜法王饶丹贡桑帕(Rab brtan kun bzang ’phags,1389—1442)和一世班禅克主杰(mKhas grub rje,1385—1438)筹资所建的白居寺大经堂中央主殿⑫;宗喀巴大师弟子绛央曲杰·扎西班丹(rJe’jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan,1379—1432)于永乐十四年(1416)修建的哲蚌寺错钦大殿(Tshoms chen)之主配殿三世佛殿⑬,以及扎什伦布寺大经堂之西配殿三世佛堂等。

从卡孜河谷佛塔残存壁画看,基本可以确定主壁和两侧壁所绘内容为三世佛和八大菩萨。存疑的是,该三壁绘制的究竟是横三世佛还是纵三世佛。综合近年来的田野调查研究,西藏早期流行的三世佛除山南地区扎囊县新发现的青浦摩崖石刻(mChims phu,12世纪前后,图17)为横三世佛外,其余均为纵三世佛体系。纵三世佛在西藏后弘期的流行,与吐蕃时期西藏所建的第一座寺院桑耶寺乌孜大殿中层采用汉式三世佛图像样式或有直接关联。考虑到吐蕃最后一位赞普朗达玛灭佛之后,其后裔在西藏阿里建立新的地方政权古格王国,以恢复吐蕃佛教旧制为治国理念⑭,故推测卡孜河谷佛塔壁画主体内容采用吐蕃时期流行的图像题材的可能性较高。

关于三世佛与八大菩萨组合,这与纵三世佛所掌管的过去、现在、未来之时空概念及八大菩萨所奉行的净土思想有关⑮。据东晋帛尸梨密多罗译《佛说大灌顶神咒经》记载,以药师佛为主尊的八大菩萨可在信徒临终时前往迎接,确保死者不经八难。玄奘译本《药师琉璃光如来本愿功德经》在东晋译本的基础上补入了八大菩萨名,该经是以成就现世利益、清净业障、往生净土为宗旨的大乘经典,若信徒常念之,命终后可由八大菩萨接引至西方极乐世界。尽管以上提及的“八大菩萨”⑯与不空译本《佛说八大菩萨曼荼罗经》,以及法显《佛说大乘八大曼拏罗经》中的胎藏界八大菩萨并非同一体系,但他们在所承担的“接引菩萨”身份以及在“净除三恶趣”“利益无量无边有情与安乐”和“证得无上菩提”的功能上是相通的⑰。

图16 佛塔东面C3壁下方梵天像

(二)十二天与四大天王

十二天(亦作十二护方天),原为印度教中的护法神灵,后纳入佛教图像体系,成为护持佛法的十二天尊,乃诸天、龙鬼神、星宿、冥官之总主。由八方、上下日月等合计共十二尊。即:东方帝释天、东南火天、南方焰摩天、西南罗刹天、西方水天、西北风天、北方多闻天、东北伊舍那天,以上为八方天,又有上方的梵天和下方的地天与日月天。关于十二护方天,在汉文经典中专有对此观想和供养的密教仪轨,即唐不空的译本《供养十二大威德天报恩品》⑱,以及日本享和元年(1801)长谷寺快道志修订的《十二天供仪轨》⑲。两部仪轨均指出十二天是总摄一切诸天鬼神的护世者,若祈愿灾害消除、国土安泰等,则供养此为宜。遗憾的是,不空译本未述及十二天具体图像,相关记载主要散见于《尊胜佛顶真言修瑜伽轨仪》⑳《佛说大孔雀明王画像坛场仪轨》㉑《金刚顶瑜伽护摩仪轨》㉒《迦楼罗及诸天密言经》㉓和《圣无动尊安镇家国等法》㉔等经典中。截至目前,在藏文经典中还未发现独立成篇的十二天仪轨,类似的图像主要散见于法界语自在、金刚萨埵、药师佛等曼荼罗仪轨中。不同于汉文经典的是,在藏文仪轨中没有特定的“十二天”概念,而是将之称作“护方神/天”,且多数情况下他们是携各自的伴妃一同出现。如印度金刚上师信作铠(ÁSraddhākaravarman)和西藏译师仁钦桑布于后弘期初翻译印度班智达文殊称(’Jam dpal grags pa)注释《虚空无垢善清净法界智慧心髓》(Nam mkha’i dri ma med pa shin tu yongs su dag pa chos kyi dbyings kyi ye shes kyi snying po zhes bya ba)之法界语自在曼荼罗中对此图像记载如下:

图17 青浦摩崖石刻三世佛(董星辰绘)

图18 帕尔噶尔布石窟南壁西侧与西壁南侧下方十二天

金刚力所驻外金刚轮处,从东北开始依次绘梵天等:东北隅为白色的伊舍那天,具云肩飘带和宝冠,手持三叉戟和天灵盖,两手合掌置头顶现顶礼世尊状,乘骑公牛,携乌摩妃。八护方神绘于诸方诸隅。东方为黄色的帝释天,持金刚杵,乘白象,携明妃。东南方为赤色的火天,四臂,右两臂持圆勺和棒,左两臂持念珠和净瓶,乘山羊,携明妃,合掌叩头礼拜状。南方为黑色的阎摩,手持杖和短矛,乘水牛,携明妃。西南方为青色的罗刹王,手持剑和盾,坐于死体上,携明妃。西方为白色的水天,左右两手持海螺和蛇索,乘巨鳌,饰七蛇冠,携明妃。西北方为虚空色的风天,两手持飞幡,乘麋鹿,伴明妃。北方为黄色的多闻天,右手持钩,左手持棍棒,乘人,携明妃。其中诸伴妃的身色等与他们各自主人的身色、持物等一致。㉕

吐蕃时期由寂护(ÁSāntarakita,725—788)和小菩提萨埵(Bodhisattva mchung ba)传承、吐蕃译师智军(Ye shes sde)和印度译师施戒(Dānaiīla)等人合译,以及后弘期初由阿底峡尊者与西藏译师楚陈杰瓦(Tshul khrims rgyal ba,1011—1064)于托林寺色康殿(gser khang)用新译语重新厘定翻译的药师佛仪轨中,对以药师佛为主尊的曼荼罗最外重之护方天记载甚少,难以构成完整的十二天或十二护方天的图像体系。在西藏晚期传承的药师佛仪轨中,其护方天图像部分的记载也仅限于东方帝释天、东南火天、南方焰摩天、西南罗刹天、西方水天、西北风天、北方多闻天、东北伊舍那天及梵天和地天,缺载日月天㉖。不过从早期传存图像看,其传承与仪轨叙述有所不同。以目前西藏发现最早的药师如来曼荼罗,即12世纪中晚期卡孜河谷帕尔噶尔布石窟(mKhar rdzong)西壁南侧和东壁南侧构成的药师如来曼荼罗壁画为例,其第三重护方眷属则与仪轨中所载的十护方天不同,而是以十二天的形式被绘制于南壁西侧(窟门左侧)与西壁南侧的正下方(图18)㉗。另在卡孜寺所藏的一幅13世纪前后的金刚界曼荼罗唐卡中(见本期封二),其主体图像下方亦绘有十二天(图19)。

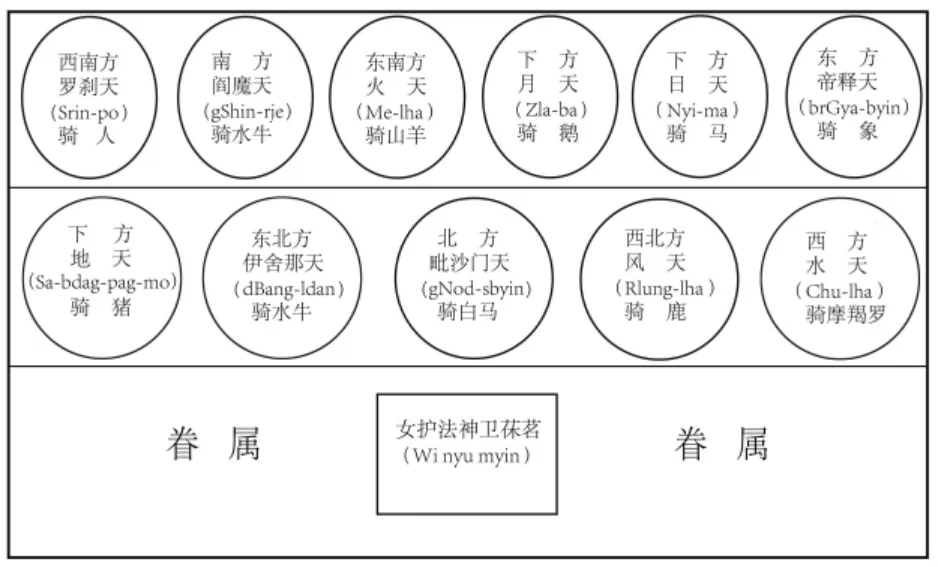

目前在西藏发现的最早的十二天或十二护方天图像,为古格国王天喇嘛益西沃(lHa bla ma Ye shes’od,947—1024)于后弘期初在阿里地区兴佛之初所建的塔波寺杜康殿门廊壁画。其年代可追溯到公元996年,为塔波寺年代分期最早的作品遗存。十二天与前佛教期本地土著护法神灵卫茠茗(Wi nyu myin)一并被绘在集会大殿外门廊进入大殿门顶的正上方,呈三排排列,上两排是十二天,下排为卫茠茗及眷属(图20)。根据克林伯格-索特尔(Deborah E.Klimburg-Salter)研究,上排十二天中除缺绘梵天外,其余东方帝释天、东南火天、南方焰摩天、西南罗刹天、西方水天、西北风天、北方多闻天、东北伊舍那天八方天与下方地天和日月天俱全㉘。此处缺绘梵天,是否能构成一组完整的十二天图像,还有待于进一步探究。在此需要强调的是,他们所处的空间位置和功能。根据卫茠茗左下角一处古藏文题记“伟大的医治护法神,卫茠茗和她的扈从”㉙,以及进入殿内与卫茠茗及十二天隔墙背对背的门顶正上方绘后弘期初守护西藏阿里地方政权的女护法神多杰钦姆(rDo rje chen mo)及眷属这一图像配置来看㉚,绘于外门廊上方的十二天除具有镇守护持方位的功能外,另与卫茠茗和多杰钦姆一同,起到消灾降福、护佑众生的功能。

图19 金刚界曼荼罗唐卡下方十二天图像

以上案例或可间接说明,在西藏西部早期的佛教艺术中仍零星存在着相对独立的十二天图像题材,但从整个藏传佛教艺术发展这一大的历史脉络来看,独立的十二天概念及图像在藏地,尤其卫藏地区可谓凤毛麟角。故而不得不重新思考卡孜河谷佛塔中的十二天粉本(或文本)到底是脱胎于早期藏地流行的法界语自在等曼荼罗之外重的护方神㉛,还是引介自异域?若将此置于与之毗邻的丝绸之路沿线的整个佛教艺术中去思考,目前独立成体系的十二天图像唯独在吐蕃统治敦煌晚期,即大约在9世纪40年代㉜开凿的莫高窟第361窟和第7窟窟顶藻井处有绘,再无他例。根据赵晓星的研究,该窟有意在藻井处绘十二天,其功能除满足信仰者的世俗利益外,更为重要的是强调镇窟护法㉝。卡孜河谷佛塔中的十二天图像所要表达的思想与附属于药师如来等曼荼罗最外重的护方天不尽一致。其所呈现的多元面相及功能却与莫高窟第361窟和第7窟藻井上方所绘十二天有异曲同工之处,亦与塔波寺集会大殿外门廊入口门顶上方十二天图像所表达的意涵一致。

将东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王和北方多闻天王置于佛塔四角的D3、D4、A3、A4面下方,此与息灾增益、降魔镇恶之十二天组合,反映的正是四大天王各镇一方的典型格局。四大天王分置于佛塔四隅,与十二天一并对塔中央佛坛之“圣物-圣像”形成结护之势,符合四大天王相关仪轨旨意。此现象同时说明了该佛塔在四大天王安置上更侧重空间方位,不同于藏传佛教其他寺院或石窟一般将此置于前殿(室)或入门处,类似门卫。据米德昉研究,敦煌石窟中的四角天王最早出现在10世纪之后的曹氏归义军时代,该时期同时出现以天王命名的佛殿,诸如“天王堂”和“天王殿”等,这一现象的出现与西域于阗佛教思想的影响密不可分㉞。早在10世纪前,四角天王样式在新疆地区的石窟寺中已有发现,诸如吐峪沟北凉第44窟㉟,森木塞姆6至7世纪第42窟、中唐第46窟㊱,克孜尔6世纪前后的第67窟㊲,以及20世纪初英国探险家斯坦因在于阗安迪尔遗址(Endere ruin)发现的唐代环形城堡中央小型佛寺内的方形佛殿四角分塑的四大天王㊳。西藏目前发现最早的四大天王为曲水县卓玛拉康殿门外两侧11至12世纪的石雕像,后期寺院天王安置均与此有关,一般将其置于前殿(室)或寺院入门两侧,类似门卫。

四大天王与八大菩萨的组合,亦见于敦煌曹氏归义军后期曹延禄修建的天王堂㊴。在西藏,有胎藏界大日如来(或三世佛)与八大菩萨造像的早期佛殿中,一般在殿门两侧塑护法神不动明王和马头明王,没有塑(绘)四大天王的先例。卡孜河谷佛塔中四角天王的空间布局,以及其与胎藏界八大菩萨的组合先例应与丝绸之路上的于阗及10世纪前后的敦煌佛教艺术有着密切关联。

图20 塔波寺门廊十二天、女护法神卫茠茗及眷属配置示意图(王瑞雷绘)

四、壁画风格与年代

学界对西藏西部阿里地区绘画风格的研究,一向侧重于该区域、与之毗邻的克什米尔地区、斯瓦特地区以及印度、尼泊尔等国家艺术之间的相互关联。通常将古格王国建制之初,即天啦嘛益西沃和仁钦桑布时代的艺术风格归结为克什米尔艺术的附庸,却少有人关注早期西藏西部与丝绸之路上的于阗、敦煌等地的艺术往来。卡孜河谷佛塔部分壁画图像题材及粉本样式证实,早在10世纪中期甚至更早,位于丝绸之路上的于阗与敦煌的佛教艺术已经影响到该区域。

图21 佛塔东面C2壁弥勒菩萨像

图22 佛塔东面C2壁弥勒菩萨像线描图(闫丽绘)

图23 敦煌绢画观音像

图24 敦煌绢画弥勒像

卡孜河谷佛塔中的八大菩萨虽多数已毁,但从残缺的壁画(图21、22)中仍可发现其与敦煌藏经洞10世纪前后绢画之间的关系:上身袒露扁平,下肢修长着兜帝式裙裤,腰间束带;裙裤左短右长,双肩披一条丝质帔巾穿肩而过,搭于两臂,自上而下缓缓坠于脚踝处,两脚外撇立于大莲蓬上;手臂和手腕佩戴臂钏和连珠式镯子(图23、24)。八大菩萨的头部虽已被雨水冲刷,但从残存的痕迹中仍可见其方长的脸庞与花瓣状的三叶宝冠,其帽冠特征与塔内其他尊像,如持国天王等的帽冠相似(图11),亦与敦煌绢画中观音的帽冠基本一致。该装束风格不同于11至12世纪西藏阿里地区普遍流行的菩萨特征:上身赤祼或着露胸纱衣,双乳圆浑挺拔。以长颈细腰的极致收束比例凸显女性丰乳肥臀的性感与妩媚,用线条的粗细和色调的明暗关系体现外露的肚脐和三块腹肌的体量感。全身装饰华丽,且经常配有对比强烈、红蓝相撞为主的色调㊵。1042年,古格国王绛曲沃(Byang chub ’od,984—1078)对原叔父益西沃于996年所建的塔布寺杜康大殿进行了维修和重绘㊶,其重绘后的佛堂之胎藏界八大菩萨的艺术风格即为该时期立姿菩萨的典型特征(图25)㊷。相反,卡孜河谷塔内八大菩萨扁平的上肢与有意拉长的下肢更接近于10世纪前后敦煌绢画中的菩萨特征。

十二护方天、四大天王身着翻领大氅,脚登黑色翘首“六合靴”,该着装为古格王国建制之初,甚至更早时当地上层阶级普遍流行的一种着装方式,如塔波寺杜康大殿佛堂壁画中的古格国王益西沃与王室群臣供养人等均着此样式的服饰(图26)。该服饰的源头可上溯到吐蕃时代,敦煌莫高窟中唐159窟礼佛图中的赞普与随从,以及布达拉宫所藏吐蕃时期的赞普金铜造像均着此样式的服饰和靴子㊸。在神格化的佛像身上借用世俗人物的装束,在早期藏传佛教艺术中实属罕例。塔内男供养人平头寸发、女供养人齐肩短发及身躯短小朴拙的形象特征(图27-29)虽与塔波寺杜康大殿门廊南壁供养人形象颇为接近㊹,但相比之下,该塔壁画的整体特征不同于11世纪中期该区域业已成熟的克什米尔造像手法和图像题材,其年代应该更早。

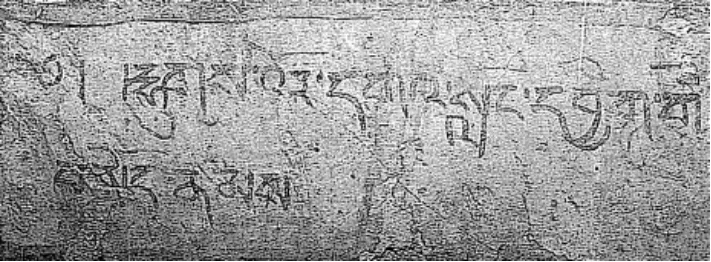

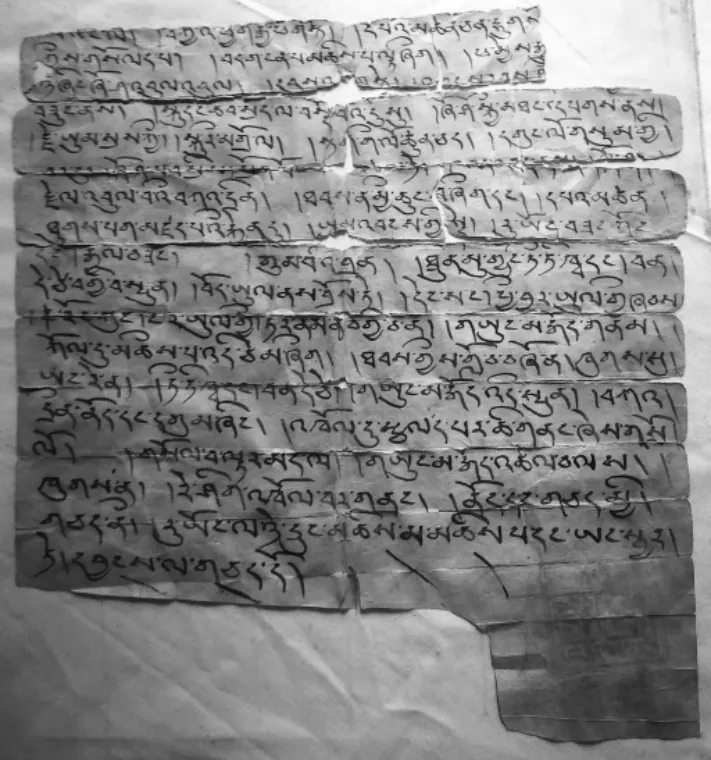

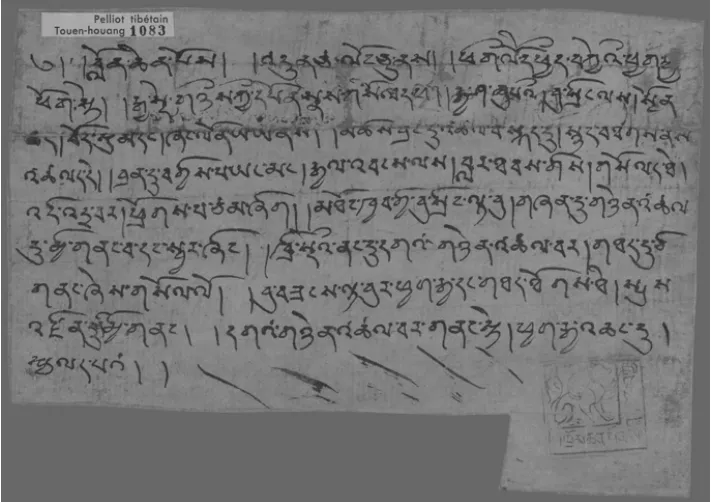

除绘画风格之外,壁画题记及出土文书的书写形式也是判断壁画年代的有效凭证之一。相比之下,该佛塔中的壁画题记及出土文书——盖有“发自掌政大臣驻地”印章的官方文书,其书写字体仍保留了“敦煌吐蕃文书”中古藏文的书写印迹。如壁画题记中的“sa”与“rtsīg”的草写体(参见图7)及元音符号“i”的反写等均为藏文第三次“新厘定语”(skad gsar chad/bcad)改制之前的书写体㊺,其特征与当今学界断代在11至12世纪前后的西藏西部聂拉康石窟(Nye lha khang)、东噶石窟(Dung dkar)及白东布石窟(Be gdong)中的藏文题记(图30、31)不同,后者元音符号“i”已改为正写,且行文字体方正规矩,已脱离了“敦煌吐蕃文书”中的古藏文书写特征。在古代西藏阿里地区现存的壁画题记中,唯独塔波寺杜康大殿门廊南壁初建该佛殿时的供养人题记(图32)书体与该佛塔题记略微相近。1024年古格王绛曲沃主持修建重绘后的经堂与佛堂壁画,其落款字体(图33)已与初建该殿时的门廊供养人题记不同,而更接近于第三次“新厘定语”后的书体。

图25 塔波寺佛堂龛内壁画中的八大菩萨之虚空藏菩萨

图26 塔波寺佛堂壁画中的益西沃与王臣眷属

图27 佛塔东面C3壁下方男供养人像

图28 佛塔北面A壁右下方男供养人像

图29 佛塔东面C壁右下方女供养人像

“发自掌政大臣驻地”官方文书(图34)中的字体除元音符号“i”反写,“sa”“rtsīg”等草写体之外,“gsol”和“stsal”等动词后缀有再后加字“da”,如“gsold pa”“stsald pa”,以及“ma”字仍带有下加字“ya”,如“mya”“myī”等均为吐蕃时期古藏文书体的典型特征。该文书行文行距密集紧凑、篇头篇尾文字顶格、左右两侧紧贴纸张边缘基本不留白的书写形制,以及在文末右侧落印,并将朱印左侧空白处裁掉,且用墨线划掉文书留白空间的防范措施等,均与敦煌吐蕃官方文书P.t.1083号卷子“大论于陇州军帐会议上禁止抄掠沙州汉人子女为奴的告牒”(图35)、P.t.1085号卷子“龙年亨迦宫钤印颁发之告牒”及P.t.1217号卷子“吐蕃大尚论节度使盟会授达日扎夏小银告身的告牒”等官方文书一致。除此之外,该文书印纹图文结合,其图案对狮及文字“nas bkye”(“发自……”或“送往……”)的表述方式,亦紧承敦煌吐蕃官方文书P.t.1083号等的印纹及文字表述。

综上所述,笔者认为该佛塔中的壁画是在吐蕃王朝分治晚期至古格王国建制之初,即10世纪早中期的作品遗存,其下限年代应该不晚于11世纪。

图30 聂拉康石窟东壁南侧藏文题记

图31 白东布石窟窟门甬道左侧题记

图32 塔波寺门廊南壁供养僧人题记

图33 塔波寺佛堂回廊西壁题记

图34 卡孜河谷佛塔出土官方文书

图35 敦煌吐蕃官方文书P.t.1083号卷子

结 语

卡孜舒韦尔作为古格王国历史上的名门望族,由该家族牵头出资修建的寺院不仅有托林寺55号塔,且在拉达克地区斯比蒂河谷(古代属“阿里三围”之玛域领地)的塔波寺杜康大殿中亦有发现。卡孜河谷佛塔是目前发现的第三处由该家族出资修建的佛教遗存,也是在该家族所驻之地唯一由本族人供养的佛塔。

本文基于佛塔结构与壁画题记,对塔内残缺壁画内容做了推测和复原,并通过对壁画题材与绘画风格的追溯以及图像意涵的考察,指出该佛塔为舒韦尔家族于10世纪早中期所建的供养塔,其整体图像反映了消灾救度的主题。塔内壁画呈现了地处多元文化交汇路口的西藏西部在早期艺术接受中的兼容并蓄:一方面,三世佛与八大菩萨的组合模式继承了吐蕃时期上层阶级所推行的传统图像题材,该现象与古格王国建制之初力求恢复吐蕃佛教正统之治国理念有关;另一方面,八大菩萨的风格特征、四大天王的空间布局以及十二天此种极为罕见的图像题材在早期阿里地区出现,应脱离不开丝绸之路沿线佛教艺术尤其是敦煌对该区域的影响。

卡孜河谷佛塔残存壁画及“发自掌政大臣驻地”官方文书的新发现,刷新、更替了以往学界对西藏西部早期历史文化及知识生成体系的旧有认识,拓展了对该区域早期跨区域文化交流层面的认知边界。学界通常将佛教经典在吐蕃时期藏地的第一次大量翻译和弘传称之为藏传佛教历史上的“前弘期”,佛教经典在藏地的第二次大量翻译和传播为藏传佛教历史的“后弘期”,而介于两者之间的则为“黑暗期”。这一时期是一个没有大规模经典输入翻译和佛教落寞沉寂的时代,通常以发生在9世纪中期的“朗达玛灭佛”系列事件为起点,以10世纪古格国王益西沃、仁钦桑布等人于西藏西部阿里地区支持佛教复兴和重新翻译佛经为止,持续时间约一百年左右。在以往的研究中,普遍以古格王益西沃派遣仁钦桑布等人赴印度、克什米尔等国家和地区求法,获取经典与造像技术成就“后弘期”之历史及佛教“上路弘法”之源头为支点,将发生在10世纪中晚期至11世纪初,甚至更晚的西藏西部之历史、文化归为克什米尔地区及印度体系。尽管不能否认早期该区域与克什米尔地区的文化关联,但卡孜河谷佛塔壁画及官方文书的发现,提供了重新认知10世纪前后位于丝绸之路上的敦煌对西藏西部佛教艺术乃至文化制度层面(官方文书的书写与落印形制)影响的可能性。那么,西藏西部10世纪之后的“后弘期”历史及“上路弘法”路线是否也存在着多点、多面性,不能将其源头单一地归结为克什米尔地区或印度,很可能同时也汲取了于阗,尤其是敦煌吐蕃统治时期及归义军时期的佛教艺术因素。

自“朗达玛灭佛”之后,吐蕃王朝虽在吐蕃本部——卫藏地区土崩瓦解,但吐蕃时代的文化艺术,并未因吐蕃王朝的灭亡而烟消云散。在吐蕃统治期的敦煌仍留有痕迹,这主要体现在当地藏语的使用和吐蕃官方文书的书写体例上。正如日本学者武内绍人的研究所指出的,敦煌古藏文文书中的绝大多数是以“半草体”书写,具有古藏文的书写特征,但其实这并非吐蕃统治敦煌时期所写,而是流行于“后吐蕃时期”,尤其是归义军时期的一种字体㊻。该研究证实了吐蕃统治敦煌期的藏语及藏文官方文书的使用并未因吐蕃王朝的崩溃戛然而止。在此之后还存在着一段“后吐蕃时期”的过渡期,以至于该传统直至曹氏归义军时期仍在沿用。笔者推测卡孜河谷佛塔出土的类似于敦煌P.t.1083号、P.t.1085号的藏文官方文书,其形成背景很可能是在古格王国建制之初,当地统治者对敦煌“后吐蕃时期”或归义军时期藏文官方文书书写形制、字体及落印方式的一种继承和借用。这种借用与继承关系亦体现在图像上,该佛塔中八大菩萨扁平的上肢与有意拉长的下肢,以及两脚外撇的站姿等,无疑承接了10世纪前后敦煌绢画中的菩萨造型。当然,这种继承和借鉴是建立在历史上多重文化溶解重构及本土化的基础之上的,并非某一单向文化因素所致。

* 本文最初口头汇报于2019年11月10日由浙江大学汉藏佛教艺术研究中心与法国多学科佛教研究中心、伦敦大学亚非学院艺术与考古系、亚非学院中国研究院及芝加哥大学东亚艺术研究中心等合办的“高原与丝路:9至13世纪西藏、于阗与敦煌佛教艺术交流”国际学术讨论会上。与会期间得到克里斯汀·卢扎尼兹(Christian Luczanits)、谢继胜、熊文彬、廖旸等诸位学者对本研究的中肯建议,使本文部分内容得以补充完善,在此深表谢忱。

① 意大利藏学家图齐1933年考察卡孜附近的波林村时发现了一部《般若波罗蜜多》写本,该写本的题赞中指出:“法王治下象雄域中央、十善齐聚神域此卡孜。”该题赞暗含了卡孜有众多佛寺,为众神所聚之地。这一说法在该区域现存佛寺遗址及石窟数量上得以印证。图齐著,魏正中、萨尔吉编译:《梵天佛地》第3卷第1册,上海古籍出版社、意大利亚非研究院2018年版,第4页。

②⑥ 张长虹:《大译师仁钦桑波传记译注(上)》,《中国藏学》2013年第4期。

③ Christian Luczanits,“Minor Inscriptions and Captions in the Tabo gTsug lagin L.Petech & C.Luczanits(eds.),Inscriptions From the Tabo Main Temple,Texts and Translations,Roma: IsIAO,1999,pp.106-107.

④ 《梵天佛地》第3卷第1册,第52页。Christian Luczanits,“Minor Inscriptions and Captions in the Tabo gTsug lag

⑤ 阿米·海勒:《托林寺11世纪佛塔中供养人题记及图像的初步研究》,杨清凡译,四川大学中国藏学研究所编:《藏学学刊》第7辑,四川大学出版社2012年版,第246页。

⑦ 早期藏传佛教中的多闻天王右手持锤棒,左手持吐宝鼠,其形象特征近似于他的雏形库贝罗(Kubera)。12世纪之后才逐渐固定为身骑白毛雪狮、右手竖立把持各种珍宝镶嵌装饰之幢、左手捉持能变吐无尽宝藏之吐宝鼠的样式。开凿于归义军时期的莫高窟第14窟,其北壁后侧胎藏界大日如来壁画中的多闻天呈早期库贝罗形象。见彭金章主编:《敦煌石窟全集10:密教画卷》,商务印书馆2003年版,第122页。

⑧ 谢继胜:《川青藏交界地区藏传摩崖石刻造像与题记分析——兼论吐蕃时期大日如来与八大菩萨造像渊源》,《中国藏学》2009年第1期。

⑨ 韦色朗:《韦协》,西藏藏文古籍出版社2012年版,第109—110页。

⑩ 扎塘寺二层已毁,借早期文献对该殿二层图像内容的复原,参见谢继胜:《扎塘寺主殿造像配置及其意蕴——兼论11—13世纪西藏佛教与佛教艺术的构成》,《中国藏学》2018年第3期。

⑪ 江浦寺现已毁坏,1937年意大利藏学家图齐考察该寺时尚未损坏。相关调查研究见《梵天佛地》第4卷第1册,第72页。

⑫ 该殿的修建年代,参见熊文彬:《中世纪藏传佛教艺术:白居寺壁画艺术研究》,中国藏学出版社1996年版,第23页。

⑬ 关于错钦大殿的修建年代,参见熊文彬、廖旸:《哲蚌寺措钦大殿内转经道壁画的年代、题材与风格初探》,《中国藏学》2017年第3期。

⑭ 古格王国建制之初,益西沃在“兴佛大诏令”中在追溯先贤弘法伟业的同时,明确制定恢复吐蕃时期教法与国法二重并举的治国方略,相关记载见《阿里王统记》。详见Roberto Vitali,The Kingdoms of Gu.ge Pu.hrang:According to mNga’ris rgyal rabs by Gu ge mkhan chen Ngag dbang grags pa,New Delhi: Indraprastha Press,1996,pp.52-56。

⑮ 若为横三世佛,则中间为释迦牟尼佛,主管中央婆娑世界;左边为药师佛,主管东方琉璃光世界;右边为阿弥陀佛,掌管西方极乐世界。

⑯ 此处的八大菩萨属于药师佛系统的八大菩萨,八位接引菩萨的名号分别是:文殊师利菩萨、观世音菩萨、大势至菩萨、无尽意菩萨、宝檀华菩萨、药王菩萨、药上菩萨和弥勒菩萨。

⑰ 不空译:《八大菩萨曼荼罗经》,《大正新修大藏经》第20册,(日本)大正一切经刊行会1928年版,第675页;法显译:《佛说大乘八大曼拏罗经》,《大正新修大藏经》第64册,第729页。

⑱ 不空译:《供养十二大威德天报恩品》,《大正新修大藏经》第21册,第384页。

⑲ 快道志校:《十二天供仪轨》,《大正新修大藏经》第21册,第386页。

⑳ 善无畏译:《尊胜佛顶真言修瑜伽轨仪》卷下,《大正新修大藏经》第19册,第379页。

㉑ 不空译:《佛说大孔雀明王画像坛场仪轨》,《大正新修大藏经》第19册,第440页。

㉒ 不空译:《金刚顶瑜伽护摩仪轨》,《大正新修大藏经》第18册,第923页。

㉓ 般若力译:《迦楼罗及诸天密言经》,《大正新修大藏经》第21册,第334页。

㉔ 《圣无动尊安镇家国等法》,《大正新修大藏经》第21册,第30页。

㉕ Nam mkha’dri ma med pa shin tu yongs su dag pa chos ky idbyings kyi ye shes kyi snying po,《中华大藏经·丹珠尔》(藏文对勘本)No.2589(ngu函)第33卷,中国藏学出版社2008版,第518—519页。

㉖ 如以《续部总集》(rGyud sde kun btus)中收录的《七如来曼荼罗灌顶仪轨——饶益之源》(De bzhin gshegs pa bdun gyi dkyil ’khor du dbang bskur ba’i cho ga phan ba de’i ’byung gnas zhes bya ba)等仪轨为例,十二天以十护方的形式记述。

㉗ 王瑞雷、任赟娟:《托林寺迦萨配殿药师图像重构——兼议13—15世纪西藏阿里地区药师如来信仰与图像配置》,《敦煌研究》2018年第2期。

㉘ Deborah E.Klimburg-Salter,Tabo: A Lamp for the Kingdom: Early Indo Tibetan Buddhist Art in the Western Himalaya,New York: Thames & Hudson,1998,pp.78-79.

㉙ Deborah E.Klimburg-Salter,Tabo: A Lamp for the Kingdom: Early Indo Tibetan Buddhist Art in the Western Himalaya,p.78,n.2; Christian Luczanits,“Minor Inscriptions and Captions in the Tabo gTsug lagin L.Petech &C.Luczanits (eds.),Inscriptions From the Tabo Main Temple,Texts and Translations,p.114,n.48.

㉚ 任赟娟、王瑞雷:《西藏西部“阿里三围”女护法神灵多杰钦姆的图像变迁与信仰传承》,《敦煌研究》2019年第4期。

㉛ 从目前发现的图像看,药师佛曼荼罗在藏地出现的时间最早可推至12世纪中晚期,即卡孜河谷帕尔噶尔布石窟西壁南侧和东壁南侧构成的药师如来曼荼罗壁画。

㉜ 樊锦诗、赵青兰:《吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究》,《敦煌研究》1994年第4期。

㉝ 赵晓星:《莫高窟第361窟主室窟顶藻井坛城辨识——莫高窟第361窟研究之八》,《敦煌吐鲁番研究》第15卷,上海古籍出版社2015年版。

㉞ 米德昉:《敦煌曹氏归义军时期石窟四角天王图像研究》,《敦煌学辑刊》2012年第2期。

㉟ 赖鹏举:《敦煌石窟造像思想研究》,文物出版社2009年版,第63页。

㊱ 新疆龟兹石窟研究所编:《森木塞姆石窟内容总录》,文物出版社2008年版,第80—88页。

㊲ 新疆龟兹石窟研究所编:《克孜尔石窟内容总录》,新疆美术摄影出版社2000年版,第76页。

㊳ M.Aural Stein,Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Exploration in Chiese Turkestan,Vol.I: Text,Oxford:Clarendon Press,1907,pp.422-423.

㊴ 阮丽:《莫高窟天王堂图像辨识》,《敦煌研究》2013年第5期。

㊵ 相关壁画案例参见西藏自治区文物管理局编《托林寺》,中国大百科全书出版社2001年版,第131—132页。

㊶ 关于塔波寺杜康大殿年代分期,参见Deborah E.Klimburg-Salter,The Silk Route and The Diamond Path: Esoteric Buddhist Art on the Trans-Himalayan Trade Routes,Los Angeles: Published under the sponsorship of the UCLA Art Council,1982,p.157。

㊷ 塔波寺杜康殿佛堂中央龛内主供胎藏界三尊(大日如来、金刚手与观音)塑像,另在龛室正壁及左右两侧壁绘呈立姿菩萨六尊。早期的研究者多关注于三尊塑像,却忽略了该塑像与六尊菩萨的关系,日本学者安元剛通过调查研究,首次指出该龛内的三尊塑像与六尊菩萨画像表现的是胎藏界大日如来配八大菩萨的关系。参见安元剛『スピティ·タボ寺の「大日経」系諸尊について:大日堂後室諸尊の再検討』,『密教圖像』(2000年)第19號。

㊸ 谭蝉雪主编:《敦煌石窟全集·服饰画卷》,香港商务印书馆2005年版,第153页,图138。

㊹ Deborah E.Klimburg-Salter,Tabo: A Lamp for the Kingdom: Early Indo Tibetan Buddhist Art in the Western Himalaya,New York: Thames & Hudson,1998,p.25,fig.3; p.86,fig.48; p.87,fig.50.

㊺ 藏文文字厘定在西藏历史上曾经历三次主要变革:第一,吞米·桑布扎至赤松德赞时期依王室诏书所订原则进行佛经翻译,虽未经文字厘定,但历史上仍属第一次“文字厘定”时期;第二,赤祖德赞(即赤热巴坚)在位时,噶瓦·白孜、觉若·鲁益坚赞、尚南囊·益希德三位译师进行文字厘定,属于第二次文字厘定期;第三,古格王益西沃在位时由仁钦桑布等人进行文字厘定,属于第三次文字厘定期。三次文字改制情况详见巴桑旺堆:《吐蕃历史文献研究论集》,上海古籍出版社2018年版,第31—32页。

㊻ Takeuchi Tsuguhito,“A Preliminary Study of Old Tibetan Letters Unearthered from Dunhuang and East Tukestan(in Japanese)”,in Z.Yamaguchi (ed.),Chibetto no Bukkyo to Shakai,Tokyo: Shunjusha,1986,pp.563-602;Takeuchi Tsuguhito,“Old Tibetan Buddhist Texts from the Post-Tibetan Imperial Period (mid-9 C.to late 10 C.) ,”in Cristina Scherrer-Schraub (ed.),Proceeding of the Tenth Seminar of the IATS,2003,Vol.14: Old Tibetan Studies,Dedicated to the Memory of R.E.Emmerick,Leiden: Brill Academic Publishers,2012,pp.205-214.