“记录”与“纪录”——关于艺术家的非虚构影像工作

2020-04-09曹恺

曹恺

按:自新千年以降,“影像”作为媒体艺术的基本样式,已经成为中国当代艺术最主流的表现形态之一。在这一历史进程中,其自身亦形成了一部模糊的非线性历史,而这部历史因为其羸弱的发展轨迹和驳杂的血缘谱系,使得许多词源概念、语言逻辑、资料史实、陈述文体等都缺乏翔实性与可考性。

“映验场”(EX-CINEMA)作为一个意象性的专栏名词,穿越了从电影(Film)到录像(Video)、从新媒体(New Media)到动态影像(Moving Images)一系列历史语汇,以穷究于理、正本清源为栏目的既定目标,以达成一次媒体考古学的文本预演。

关键词辨析:“记录”与“纪录”

“记录”与“纪录”,这是两个中文读音完全相同的单词,写法也很近似,经常会被混淆,但在具体含义的表达上却大不一样。“记录”的“记”是“言”字旁,指代一种言说,一种现场的、即兴的、随机的表达,并通过某种信息留存方式(文字符号、录音、录像等)将之保留;“纪录”的“纪”是绞丝旁,意指一种编年性质的刻度,代表着某些阶段性的标准和样本,具有历史性和文献性的内在价值。

在影像工作的语境下,这两个读音相同的名词都可以表达为一种基于真实影像的摄录工作。一般而言,可以写作复合词组——“记录片”或“纪录片”。纪录片,也就是纪录电影,有一个绝对对应的英文单词“Documentary”,其内涵和外延都十分明确;记录片,一般而言都不具备电影标准的作品性,常见于即时性的视频工作,英文可以写作“Record”。

对于“记录”与“纪录”的词语辨析,也可以基于英文单词本身作出一种反向推论。“Documentary”的词根来自“Document”,本义是文献、文档、公函,著名的德国卡塞尔文献展“Kassel Documenta”(中国台湾地区的中文翻译为“文件展”)也是来源于此;“Document”如果作为动词使用,也具有记录的含义。“Documentary”被翻译为“纪录片”,并未强调其中的影像真实性,而是突出了其中的影像文献性。“Record”是一个名词,也是一个动词,如果作一个形象的解释,就是摄(录)像机上的红色按钮“REC”,代表着一种即时摄录的动作,以及摄录所得的磁带文件。

纪录片是以非虚构为基本创作原则,依据真实人物或现实事件为拍摄客体,并对其进行艺术语言的过滤和编辑,从而展现其真实内质的一种电影形式。这其实也是电影产生之初最主要的初始含义——在银幕上投射人类的真实生存形态,用影像存储的方式保留人类过去时态的存在模样,并将之二度释放和重现。

但是,如今我们一般谈及的纪录片,其含义已经远远地超越了其蒙昧的初始含义,而是被定义为一种特定所指的电影类型。格里尔逊(John Grierson)最早将“Documentary”这个单词对应于“纪录片之父”弗拉哈迪(Robert Flaherty)拍摄的黑白经典《北方的纳努克》(Nanook of the North),可以说这部作品是第一个可以遵循的纪录片标准。但是,格里尔逊对“Documentary”的定义是一种开放样态的未完成式,在虚构与非虚构之间留存了一条通道,这就为维尔托夫(Dziga Vertov)的“电影眼”(Kino-Eye)彻底的反虚构性质提供了一种可能,“电影眼”涵盖了从美学理论到作品样板的全部范畴,从而为纪录片的第一历史奠定了谱系学基础。

“真实电影”(Cinéma Vérité)与“直接电影”(Direct Cinema)作为20世纪50年代的两大纪录片运动,确立了影响至今的经典纪录片类型,开创了纪录片的第二历史。“真实电影”重视拍摄主体与客体之间的互动,把作者的“在场”性视为必然;“直接电影”强调对拍摄客体的尊重,作者被竭力藏匿于摄影机背后,以避免干扰现实的自然进程。这两种方式(尤其是直接电影)成为90年代以来对中国独立纪录片影响至深的纪实影像表达方式,并且也为许多当代艺术家所使用,成为其艺术创作的一个重要组成部分。

相比較而言,记录影像就显得单纯得多,其语言表达尚处在一种“元语言”的状态下。简单而言,就是对现实的直接拍摄,基本不使用剪辑或极少使用剪辑,某些时候,仅仅是“剪接”而不是“剪辑”。在电影历史的童稚时代,几乎所有的拍摄作品都是记录片,譬如《火车进站》《工厂大门》《园丁浇水》等等早期胶片经典。这些作品中的剪辑点实际上都是更换胶片盘所造成的断点,而作者将自己的创作观念通过剪辑手段进行表达,是在蒙太奇语言出现之后才逐步成熟的。记录片可以说是电影最古老的一种存在样态,而“记录”作为影像的原始语言,却并未随着历史的发展而被淘汰,反而在20世纪60年代进入了第二个发展的黄金时代。

被影像记录的行为艺术

20世纪60年代是当代艺术史中重要的乌托邦年代,从威斯巴顿到纽约的激浪运动,以音乐会的名义在表演现场对声音和乐器进行肢解性破坏,并将这种“表演”(Performance)进一步提炼为脱离音乐现场范畴的纯粹肢体行为。尽管行为艺术(Performance Art)强调其现场性与过程性的价值,而许多早期的行为艺术通过8毫米电影保留了相当珍贵的影像资料。但在便携式录像机兴起之后,对行为艺术的影像记录成为录像艺术诞生之初的一个重要方向,这一工作方向甚至一直延续到80年代晚期中国录像艺术兴起,张培力最初的录像艺术作品许多都是通过具体的行为表演传递出其观念的表达。

《卫字3号》是张培力完成于1990年的一件录像艺术作品,完整记录了一双手对一只活鸡反复清洗的过程,充满了刻意为之的荒诞感。杨振中在1995年摄制了他的录像艺术处女作《洗澡》,这部单频道录像短片记录了艺术家本人穿着衣服戴着帽子一本正经地洗澡的行为过程。早期的杨振中从观念到语言上都深受张培力的影响,影像风格朴素而单纯。这部作品最大的不同,是杨振中通过降格处理改变了正常的洗澡速率,并配上了诙谐的音乐,进一步强化了荒诞语境。

论及20世纪90年代的中国早期行为艺术,肯定无法忽略经典之作《为无名山增高一米》。1995年,北京“东村”的张洹、马六明、苍鑫、左小祖咒、段英梅等自由艺术家来到了京西远郊妙峰山的一座无名山头,10位艺术家按照体重的顺序,重者在下、轻者在上,以裸体方式层层叠趴,堆成一座肉身之山,由测量师丈量后得出1米的高度。《为无名山增高一米》作为中国当代行为艺术的经典之作,留下了图片和视频两种媒介记录。其中,纪录片导演温普林及其摄制组担当了视频记录。当时,温普林作为独立制片人正与央视的《美术星空》栏目合作,拍摄当代艺术现状与个体生态,他利用央视的广电级摄录设备拍摄了许多行为艺术现场。但是,温普林并未将《为无名山增高一米》的视频记录当作一件独立的录像艺术作品,他在20世纪90年代末制作了一部反映20世纪80年代以来行为艺术的独立纪录片《中国行动》,其中包括了《为无名山增高一米》的现场内容。

东村艺术家张洹是《为无名山增高一米》集体行为艺术中的一员,他沿用了以肉身为自然平面增高的概念,在1997年实施了行为艺术《为鱼塘增高水位》。张洹邀请了几十位从各地来北京打工的民工,在距离东村不远的一个鱼塘分三个步骤完成了行为艺术全过程:第一步,每个人保持沉默,各自间隔五六米把鱼塘围住;第二步,步行走入水中,静止后用露出的身体部分来增高水位;第三步,在水中组成一排人墙,将鱼塘一分为二。张洹本人背负着一位5岁儿童——鱼塘主人的孩子参与了表演,由委托的第三人用数字视频做了完整记录,并剪辑为一个独立的录像短片《为鱼塘增高水位》。

在影像泛滥的当下,对行为艺术进行影像记录已经是一种常态,可以说是行為艺术一种必不可少的扩延方式。甚至一部分行为艺术家把表演的对象从围观者改为摄像机镜头,乃至不惜使用多机位拍摄和后期剪辑,使得其现场的重要性让位于影像档案的完整性,出现了艺术样式价值取向的某些变化。其中比较极端的方式,是完全放弃了行为表演现场,而依赖于电影分镜头剪辑完成的视频作为最终作品。李凝的肢体行为《未完成2号》就是比较有代表性的一部,其中纯熟的蒙太奇语言,强化了肢体表演的张力,达到了一种奇观式的视觉效果。

单频道录像的记录

单频道的录像短片是录像艺术最基本的样式,双频道、三频道、多频道乃至频道阵列都是在单频道的基础上发展和衍生出来的。记录,是单频道录像最基本的语言——对客观事物或人物的直接记载,绝少剪辑或基本不做任何剪辑,保留视频时间线的原始完整性。在记录的语言对象上,大致可以分为行为记录、物象记录、观念记录三种类型。

上文已经阐述了行为记录的大致形态,如果说行为记录主要面对的是人类对象,那么物象记录就是以非人类的动植物以及自然景象或人造景观为对象。观念记录则涵盖了行为记录和图像记录两种样态,即其表象上或可以被归结于以上两类,但细究其根本却并非着意于行为或图像的语言本身,而是更强调其背后所需要表达的观念。

《922颗米》是杨振中完成于2000年的一件单频道录像,记录了一只公鸡和一只母鸡逐次啄食一堆米的过程,并通过男女画外音分别报出鸡的啄食次数,而得出米粒的总数。这种通过对物象无意义的细究本身也延续了作者对无聊和荒诞的意义表达。

徐坦一向以游击录像、私影像、田野调查性的综合媒介为主要工作方向,大部分作品都具有非虚构的性质。单频道录像短片《新天地》摄制于2005年,以游击车拍方式环绕上海新天地街区外围,为晃动中的城市景观配以八音盒音效为基调的红色革命音乐,展示了城市的政治人文地理和现代革命史之间的关系。

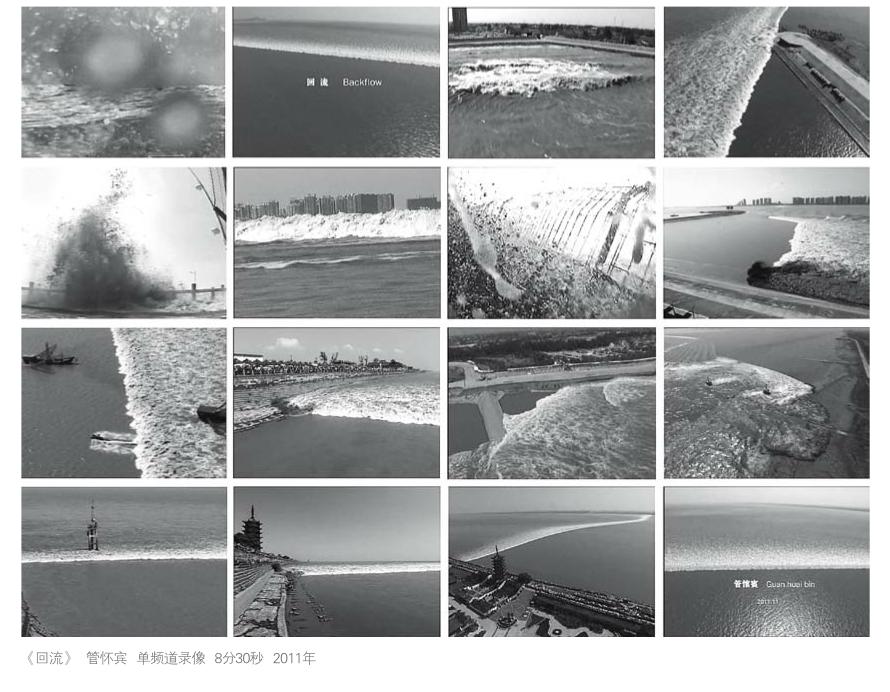

管怀宾在2011年摄制了黑白短片《回流》,通过对潮涨潮落的潮汐现象的静态观察与记录,“旨在提示某种被日常所忽略的现象而反观视觉愉悦过后的道程”,并期望在“回流”的概念之外,意指更为广阔的社会政治层面。

进入数字影像时代之后,单频道录像的概念逐步被实验短片的说法所取代。事实上,相对于单频道录像的纯正血统,实验短片的属性要显得复杂许多,其中之一就是具有实验性的短纪录片。

短纪录片的实验性倾向

因为所持的研究立场不同,所以当对应到不同的谱系时,有一部分作品因此会具备某种两栖特征:在当代艺术领域常常被当作单频道录像短片,而在电影领域被认为是纪录短片。

一部分出自艺术家之手的短纪录片,在形式上具备了纪录片的特征,但在内涵上却更强调观念性的表达,具备了某种录像艺术性质的倾向。

20世纪90年代末期的录像艺术潮流和新纪录片运动中,产生了最早的一批艺术家摄制的短纪录片,譬如邱志杰的《乒乓》、陈劭雄的《风景》、蒋志的《食指》、曹斐的《失调257》等等。邱志杰的《乒乓》以对青少年乒乓球训练的记录为主体,并加入部分史料和谈话,以此来揭示乒乓球的国家主义位置。但邱志杰并不满足于做一部常规纪录片,而是不断地使用一些破坏手段,使得全片涌动着一种莫名的荒诞感。譬如他拍摄了一个类似西洋小丑式的头像,在不经意间就会突然插入正常画面,造成一种事故式的叙事中断。陈劭雄的《风景》是一部以访谈为主的短纪录片,由陈侗、胡昉、张海儿等人围绕理想风景展开话题。在访谈段落之中,一幅绘制在玻璃上的油画风景贯穿全片,风景画被不断击碎,露出后面重叠的真实风景,由此形成一种奇妙的空间悖论。加上穿插的满屏理论文本以及填空题,大量的字幕使得全片显出浓烈的实验文本主义色彩。

2000年后,另一类短纪录片却因为其在叙事语言上的独特追求,而具备了更多的实验影像的特性,但因为其叙事内核的非虚构性质,而依旧被归类于纪录片。高世强的《晕氧》就是一部具有鲜明实验色彩的短纪录片。在青海玉树一个叫改日·罗松格来的藏族年轻人,他的生活被困在海拔5000米的雪域高原,只有通过短波收音机的微弱信号展开对远方城市的想象。作者以几乎放弃叙事的空镜头组接全片,具有一种散文诗的气息。

作为高世强的学生,年轻的王坪在2015年拍摄了短纪录片《每次见面都像是告别》。她把鏡头对准了自己家庭的一次出海旅游——已经步入老年的父母和她自己、担任摄影师的闺蜜同学。影片粗粝的质感与细腻的叙事、摇晃的镜头与琐碎的画面形成了一种奇妙的互补。全片贯穿着生与死的终极思考,具有真实电影的语言底蕴而又显现出数字影像的美学特征。

作为“艺术家电影”的纪录片

如果从人类学、社会学等更多视角来观察事物,在需要更为全面地探究拍摄对象时,单频道录像片无论在时间长度还是在内容深度上,都无法再符合艺术家的形式需要,相当一部分艺术家不满足于录像短片的非虚构表现形式,转而寻求更多的影像表达样式。于是,纪录片作为电影的三大类型之一,因其制片方式的相对简约化,和更为丰富的纪实语言表达方式,而为许多艺术家所采用。

早在20世纪90年代中期,汪建伟就开始使用纪录片的方式从事自己的影像创作。德勒兹(Gilles Deleuze)将现代性比喻为建筑场地的理论——“人们并不住在这里,我们生活在别处”深刻地影响了汪建伟,他把一部关于城乡接合部烂尾楼居民的生存状态的纪录片命名为《生活在别处》。这部作品包括60小时未经精剪的视频素材,大量的空镜头展现了一些日常空间的细节和易于忽略的局部,被拍摄者的口述占据了大部分时间,成为作者期待表达的“模糊空间”。

2000年以后,相当一部分以录像艺术为主要创作方向的艺术家,也或深或浅地介入了中国独立电影浪潮,纪录片成为其中主要的作品类型。《父亲》是曹斐完成于2005年的一部独立纪录片,拍摄了作者自己的父亲——年逾古稀的老雕塑家曹崇恩,以他接受广西某革命老根据地委托制作一尊年轻邓小平全身塑像的事由为主线,展现了上一代人的晚年境遇。同一年,蒋志的纪录片《香平丽》反映了三个在深圳做反串表演的青年的私生活,揭示了一个不为人知的隐秘人群的存在,其中包括一次变性手术的真实场景记录。为了追求更大程度的表现力,蒋志并未完全依赖于纯纪录片的真实表达,在某些段落使用了虚构和再现等手段。

无论是拍摄私人个体或者边缘群体,艺术家的观察方法与拍摄选择都有着不同于专业纪录片工作者的地方。譬如他们更多地会注重“凝视”镜头而较少使用“跟随”镜头;比较少关心人物或事件的进程,而更多在意当下的状态,通过外表的镜头深入而抵达内在的观念。

另外有一些艺术家把镜头对准了边远地区,期望从陌生的生活情景中找到灵感,获得更直接和单纯的观念表达。沈少民的纪录片《我是中国人》拍摄的是黑龙江北部边境线上一个名为宏疆村的地方,这里住着200多户没有国籍的俄罗斯移民,都是一战时期的战争难民,几代人的近亲通婚和酗酒习俗造成许多村民的精神残疾。整个族群在语言和生活方式上已经完全汉化,自身文化的归属感严重缺失,他们虽然都认同自己“中国人”的身份,却因人种的外貌差异而遭受各种内外歧视,至今无法被外界社会接纳。

用实验性的方法来拍摄纪录片是徐若涛的主要工作方式之一,他和史杰鹏(J.P. Sniadecki)、黄香合作完成于2012年的16毫米电影《玉门》就是其中重要的一部作品。甘肃省玉门是一座被废弃的城市,在当地被称作“鬼城”。在拍摄了许多探究式的废墟空镜头后,三位当地的女性进入他们的工作视野,依照人物线索,并就此展开了关于城市空间、记忆空间和幻想空间的重合叙述。

艺术家对类似边疆题材的处理,与常规的人类学纪录片方法在表现上还是有着相当的差异,他们更多在意的是假借这类场景,呈现出视觉奇观的内在表达,并通过这种表达来凝聚起视觉背后的艺术观念。

近年来,各种大型国际双(三)年展上,古典意义上的录像艺术在形态上也出现了许多重要变化。表现在单频道录像类型上,就是出现了许多大型的虚构与非虚构影像作品,从作品时长到制片质量都已经符合电影技术标准。这部分作品已经无法再用“录像艺术”或“新媒体艺术”来归类它们,于是,“展览电影”(Cinema of Exhibition)或“艺术家电影”(ArtistsCinema)这样的名称开始出现,用以指称这一类出现在美术馆场域的电影。

艺术家拍摄的纪录片,在展映与传播层面上,绝大部分并未进入电影放映和发行系统,而是进入了美术馆展示系统,以循环放映的黑匣投影方式面向观众,并以限量版本数作为复制性艺术品进入了收藏领域。但无论如何,艺术家的许多非虚构影像工作还是兼具了电影的血缘,成为一种混血的跨域产品。对于“艺术家电影”在谱系学方向上的研究和阐述,就需要在另一个篇章中来论述了。