凝血功能检验在心脑血管疾病患者预后判断中的应用效果

2020-04-09曹巧华

曹巧华

【摘要】目的:探讨凝血功能检验在心脑血管疾病患者预后判断中的应用效果。方法:以我院2018年5月至2019年5月接受凝血功能检验的360例心脑血管疾病患者为研究对象,将其中检验结果≥3个指标、比正常值升高或降低30%的180例患者作为研究组,将3个指标以内、比正常值升高或降低30%以内的180例患者作为对照组,比较两组患者的预后情况及入院前后各凝血功能指标变化。结果:研究组患者死亡、残疾及植物状态的发生率显著高于对照组(P<0.05),研究组患者入院48h、入院96h的各凝血指标与对照组相比,差异显著(P<0.05)。结论:凝血功能检验可有效判断心脑血管疾病患者的预后情况,具有较高的临床应用价值。

【关键词】凝血功能;心脑血管疾病;预后判断

近年来,随着我国老年人口数量的持续增长使得心脑血管疾病的发生率、残死率呈明显的增长趋势,严重威胁着人类的生命健康。临床研究表明,早发现、早诊治心脑血管疾病对改善预后尤为重要。凝血功能检验是临床上最为常用的集中诊断及治疗方法,对判断血栓的形成、发展及预后具有重要意义。本研究以我院接受凝血功能检验的360例心脑血管疾病患者为研究对象,探讨凝血功能检验在心脑血管疾病患者预后判断中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料 以我院2018年5月至2019年5月接受凝血功能检验的360例心脑血管疾病患者为研究对象,所有患者均符合心脑血管疾病相关的诊断标准,自愿参与本次研究,且排除凝血功能检测禁忌症、妊娠及哺乳期妇女、精神病史、及无法配合完成本次研究者。将其中检验结果≥3个指标、比正常值升高或降低30%的180例患者作为研究组,其中男94例,女86例,年龄44~73岁,平均(63.26±4.35)岁,体重51~75kg,平均(62.63±4.75)kg;将3个指标以内、比正常值升高或降低30%以内的180例患者作为对照组,其中男93例,女87例,年龄45~74岁,平均(63.41±4.28)岁,体重50~74kg,平均(62.35±4.67)kg。两组患者在性别、年龄、体重方面无统计学差异(P>0.05),可进行比较。

1.2方法 在患者入院时、入院48h、入院96h分别取空腹状态下静脉血5mL,采用STAGO STA-R凝血分析仪及相关配套试剂,严格按照说明书及标准操作程序检测患者纤维蛋白原(FIB)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、血浆凝血酶原时间(PT)及凝血酶时间(TT)等凝血功能指标变化。并比较两组患者死亡、残疾、植物状态以及出院时好转的占比,评价其预后情况。

1.3统计学方法 利用SPSS 20.0软件进行数据处理,计数资料(n/%)和计量资料(x±s)分别行卡方和t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

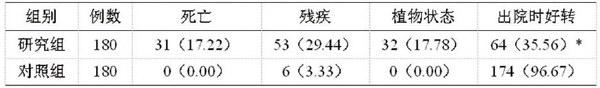

2.1患者的预后情况 研究组患者死亡、残疾及植物状态的发生率显著高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 患者的预后情况(n.%)

注:与对照组相比,*P<0.05。

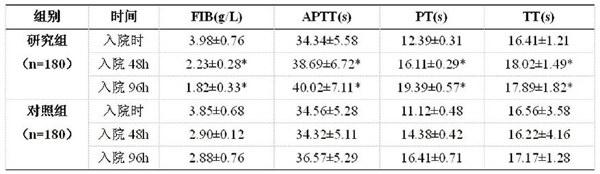

2.2不同时间点凝血指標水平变化 研究组患者入院48h、入院96h的各凝血指标与对照组相比,差异显著(P<0.05),见表2。

表2 不同时间点凝血指标水平变化(x±s)

注:与对照组同时间相比,*P<0.05.

3讨论

年龄、社会环境、运动、饮食习惯、生活方式均为心脑血管疾病发生的影响因素,患者发病后一旦治疗不及时则会引发心肌梗死、脑梗死等严重并发症,甚至导致患者死亡。有研究表明,高血压、高血脂患者常伴有动脉粥样硬化,动脉血管弹性较差,易形成血栓堵塞动脉血管而引发心脑血管疾病,可见与血栓形成的血液凝血功能与心脑血管疾病的发生、发展有直接关系。因此及时行凝血功能指标检验,判断患者血栓形成风险,对进一步评估心脑血管疾病的发生率及预后判断具有积极意义。TT与APTT延长、FIB下降提示凝血功能下降,此时血液处于高凝状态,易形成血栓而引发心脑血管疾病。本研究结果表明,研究组患者死亡、残疾及植物状态的发生率显著高于对照组(P<0.05),研究组患者入院48h、入院96h的各凝血指标与对照组相比,差异显著(P<0.05)。综上所述,凝血功能检验可有效判断心脑血管疾病患者的预后情况,具有较高的临床应用价值。