地铁车辆段出入线大盾构小间距超浅埋下穿河流安全施工技术

2020-04-09唐斌

唐 斌

(中国电力建设集团成都建设投资有限公司,成都 610212)

随着我国城市地铁的快速发展,难免遇到特殊条件下的施工技术难题,如城市立交下车站工法选择及围护桩施工[1]、高寒地区地铁防水[2]、富水砂层盾构掘进[3]、盾构隧道近接下穿地下大型结构施工影响[4-5]、盾构下穿运营隧道保护[6]以及重叠隧道盾构下穿高铁轨道群加固技术[7]等。

城市内河流众多,必须解决地铁区间隧道下穿河流施工技术难题。下穿河流多采用泥水平衡盾构进行施工,如南京地铁3号线泥水平衡盾构下穿秦淮河[8]。但泥水平衡盾构因需泥水分离设备和场地,其造价高。为了降低造价,对于宽度不大的河流,地铁行业多采用土压平衡盾构进行下穿施工。

南昌地铁1号线中山西路站—子固路站盾构区间下穿抚河,采用拆除既有桩基等障碍物、河道范围施作围堰排水、设置混凝土板抗浮、深层搅拌桩加固土体以及选择土压平衡盾构机和加强掘进控制,盾构顺利穿越了抚河[9]。

成都地铁18号线工程土建4标合江车辆段出入线盾构区间下穿东风渠,出入线隧道与东风渠竖向最小净距离为4.1 m,而盾构机直径∅8.65 m,为小间距和超浅埋下穿。河床底部淤泥层较厚(1.0 m左右),大直径盾构掘进安全风险高,容易冒顶引起涌水事故,而且建成的盾构隧道抗浮也难以满足要求。因此,解决大盾构小间距超浅埋下穿河流安全施工技术难题有其重要意义。

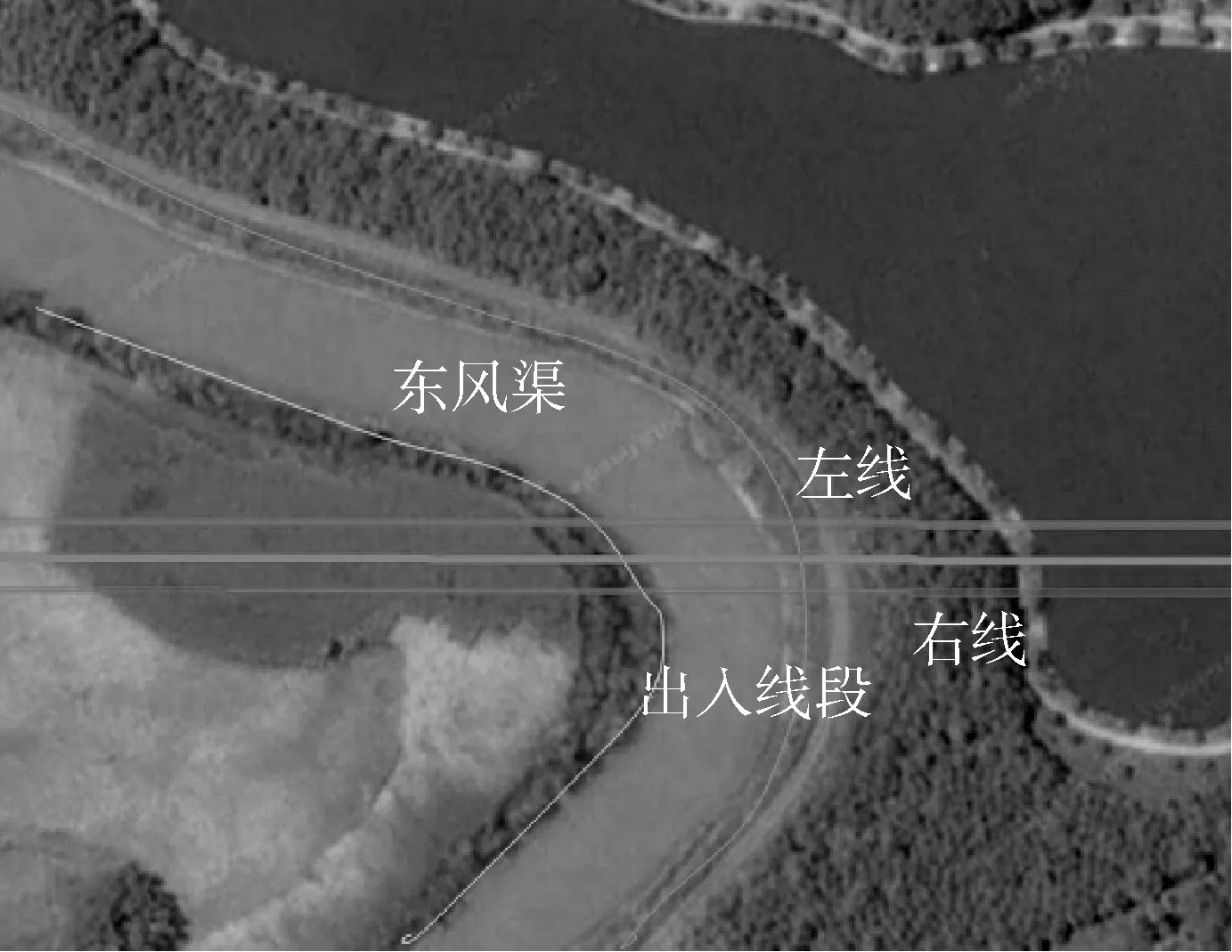

图1 出入线盾构区间下穿东风渠

1 依托工程概况

成都地铁18号线工程土建4标合江车辆段出入线盾构区间下穿东风渠,如图1所示。下穿处东风渠宽度为25 m,最大水位约2 m,出入线左右盾构隧道穿越影响东风渠的长度约160 m。出入线隧道与东风渠竖向最小净距离为4.1 m。如果施工方法选择不当、参数选择与控制不佳,极易造成河道顶穿,河水涌入隧道内部的严重后果,且盾构直径较大,后期成型隧道极易在强大的浮力作用下上浮,破坏隧道成型质量,施工难度相当大,施工技术要求非常高。

采用2台铁建重工研发的ZTE8600型复合式土压平衡盾构机,进行合江车辆段出入线隧道掘进施工。盾构机直径∅8.65 m,主机不包含螺旋机长度为10.5 m、包含螺旋机长约16.5 m、全长114 m、重 1 100 t。隧道内径7.5 m,管片厚度40 cm,管片宽度1.8 m。盾构主要穿越中风化泥岩地层,局部穿越中风化砂岩。

2 大盾构小间距下穿河流安全施工技术

2.1 河底隔水层施工

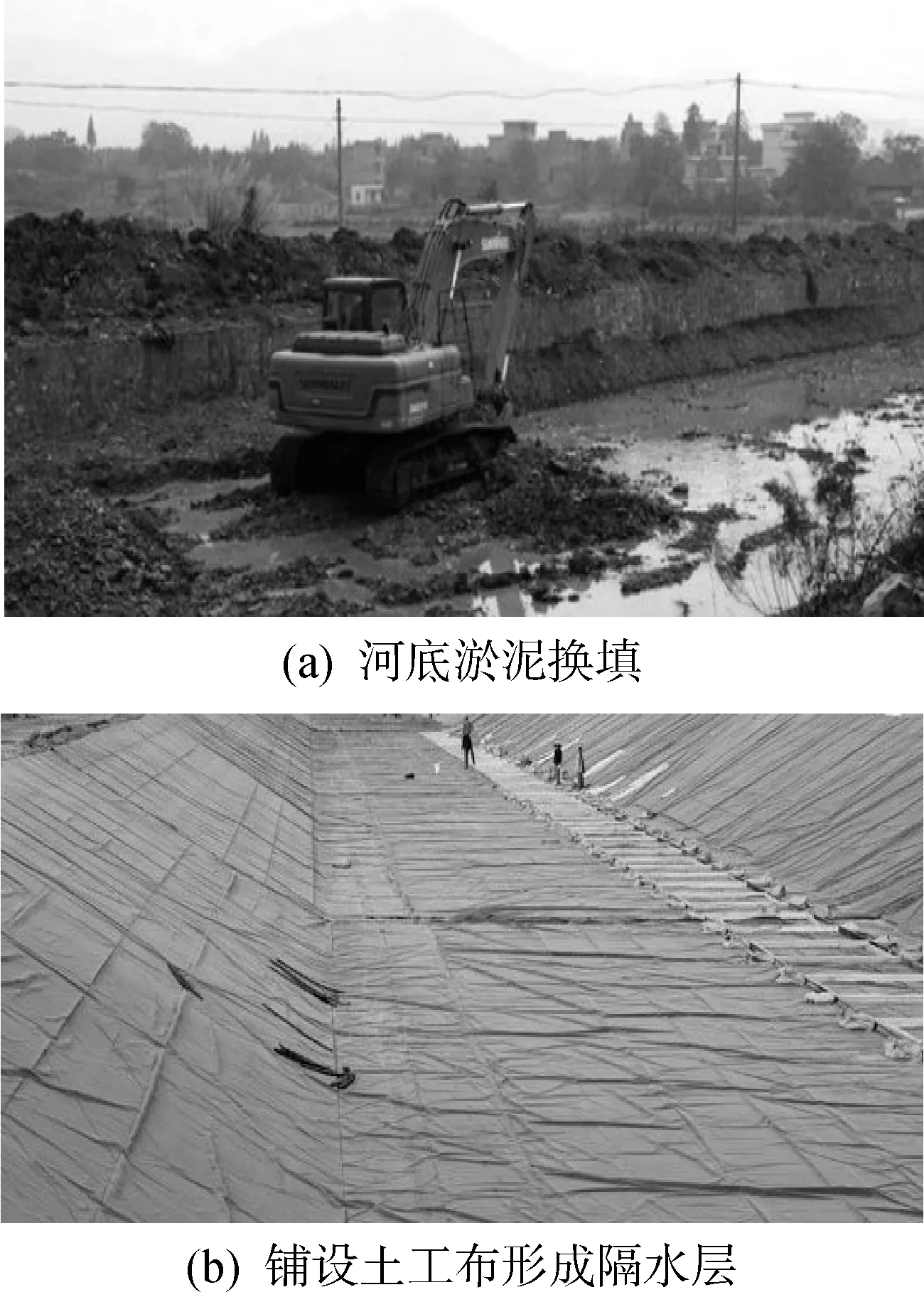

(1)河底淤泥换填。对河床底部1.0 m深度内的淤泥及淤泥质土采用黏土进行换填,充分利用黏土的不透水性形成一辅助防水层,如图2(a)所示。

(2)隔水层施作。在黏土层上浇筑混凝垫层,然后在河底和两岸铺设土工布形成隔水层,如图2(b)所示。

图2 河底换填与隔水层施工

图3 河底抗浮压板施工

2.2 河底抗浮压板施工

在土工布隔水层上绑扎钢筋,如图3(a)所示。采用C35抗渗性混凝土(抗渗等级P8),浇筑盾构隧道抗浮压板,厚度为50 cm,如图3(b)所示。充分利用混凝土的自防水水性形成最外层的防水层,同时利用浇筑的混凝土板的重量压住大直径盾构隧道的管片衬砌结构,从而提高其抗浮的能力。

2.3 盾构掘进参数控制

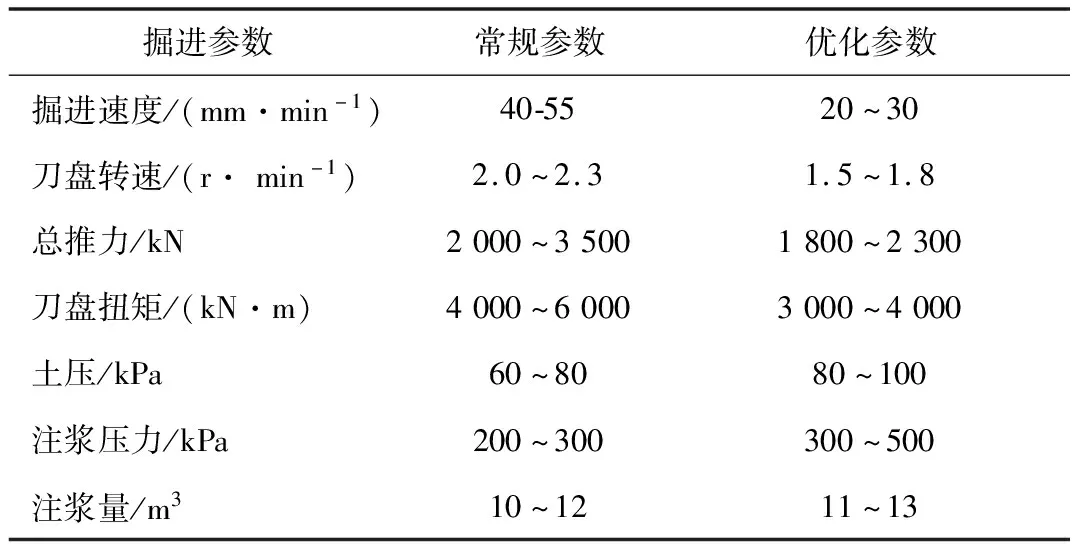

根据盾构施工经验,通过对本区间泥岩地层的常规掘进参数的采集和分析总结,针对近距离下穿现在河道的特殊工程环境,对重要参数进行优化改进,最大限度减少土体扰动和沉降损失,通过对穿越前100 m区间掘进试验的参数调整来对比分析,得出优化后的掘进参数,列于表1中。

表1 盾构掘进参数

2.4 渣土改良

采用以添加泡沫为主、膨润土为辅的渣土改良工艺,提高渣土和卵石的流动性,达到合适的稠度、较低的透水性和较小的摩阻力。改良后的渣土可降低刀盘、螺机的油压及盾构推力,减小刀盘扭矩,减轻砂卵石地层对盾构设备的磨损,提高掘进速度和设备的使用寿命,防止渣土在皮带机上打滑,使盾构机达到理想的工作状态。泡沫溶液的组成为:泡沫添加剂3%、水97%,压缩空气90%~95%和泡沫溶液5%~10%。泡沫的添加率按每环管片20%~25%开挖土方量计算,则每环的泡沫注入量原液为80~120 L。膨润土溶液配比(质量比)为,水∶膨润土=7.5∶1,即1 m3水加133 kg膨润土,膨润土溶液的注入率为每环管片15%的开挖土方量。

2.5 壁后二次保压注浆

采用水泥砂浆作为同步注浆材料,该浆材具有结石率高、结石体强度高、耐久性和能防止地下水侵蚀的特点。水泥采用42.5抗硫酸硅酸盐水泥,以提高注浆结石体的耐腐蚀性,使管片处在耐腐蚀注浆结石体的包裹内,减弱地下水对管片混凝土的腐蚀。每方浆液配比列于表2中。

表2 注浆材料配比

其浆液的主要物理力学性能指标:胶凝时间为3~5 h;1 d强度≥0.2 MPa;28 d强度≥2.5 MPa;浆液结石率>95%;浆液稠度8~12 cm;浆液倾析率<5%。现场二次注浆如图4所示,采用“少量多次” 原则,每环注8个孔,同一环管片按“先拱底再拱腰后拱顶且对称的方式” 进行注浆,注浆压力为0.5~1.0 MPa。通过二次保压注浆填充管片壁厚空隙,提高盾构隧道围岩防水能力,增强管片结构的稳定性和控制盾构隧道的沉降等措施,减小下穿河床的沉降量值,避免河床开裂漏水,危及到盾构隧道的安全。

图4 管片壁后二次注浆

3 技术应用效果分析

3.1 下穿盾构掘进效果

盾构穿越段25 m,掘进速度20~30 mm/min,平均6环/d,3 d完成了下穿盾构掘进工作。采用提出的“大盾构小间距下穿河流安全施工技术”后,盾构掘进减少了对河床土体的扰动,增大了管片间隙填充的饱满与密实度,将地层损失率降低到1.0%以内,有效减少隧道上方土体的变形沉降,抗浮板沉降的最大值仅为11.76 mm。该技术保证了盾构稳定、均匀、安全的穿越东风渠,达到了安全穿越的预期效果。

3.2 经济效益分析

(1)河床二次加固费用。本技术的应用避免了河床的二次加固,二次加固需人工6人,每人180元/d,预计钻孔200根,每根3 m,每孔补浆需耗时1.5 h,20 d完成全部注浆。节省人工费2.4 万元,节省注浆费用12万元。

(2)盾构机租赁费用。本技术采用的抗浮压板提前进行施工,不影响盾构正常掘进,节省工期5 d,盾构机平均每天掘进9 m,盾构机每延米租赁费用1.2万元。则节省盾构机租赁费用 108万元。

(3)社会经济效益。总的经济效益为122.4万元,大直径盾构隧道小间距穿越河流安全施工技术,可最大限度保障原河流,不对原水系造成改变。确保盾构隧道部上浮,对盾构隧道成型质量有较高的保障。

4 结 语

针对成都地铁18号线合江车辆段出入线大盾构小间距超浅埋下穿东风渠工程,提出了用黏土换填河底的淤泥、施工隔水层和抗浮压板、控制盾构掘进参数、改良渣土以及壁后二次保压注浆的综合措施,建立了地铁车辆段出入线大盾构小间距超浅埋下穿河流安全施工技术。该技术的成功应用,安全顺利地完成了成都地铁18号线合江车辆段出入线下穿东风渠施工,有效解决了下穿河流安全施工风险问题,提高了盾构隧道管片结构的抗浮能力,产生了良好的社会经济效益,为今后类似工程提供技术参考。在今后的工作中若遇到同样的情况,建议做明挖方案和盾构方案进行对比分析(从技术经济方面),得出较优的方案。