公平性视角下扬州中心城区公园绿地供需服务研究

2020-04-09彭钰谷康

彭 钰 谷 康

公园绿地作为社会公共资源的一部分,是为城市居民提供休憩游乐、社会交往、健身运动的活动场所,承担着重要的社会服务功能,是居民共享城市服务的平台之一[1-2]。公园绿地与城市居民的生活质量密切相关,其是否有效服务于城市居民,特别是对社会弱势群体的关怀及服务,是衡量社会公平正义的重要指标,同时也是公园绿地自身服务供给能力高低与否的重要体现[3-5]。从公平性的角度研究公园绿地的供需服务综合考虑了多方因素,包括使用人群差异、实际需求高低、地区差异等,可避免标准化设计忽视居民的生活需求,促进城市绿地系统规划合理性的提升,对城市发展及社会和谐具有一定的推动作用[6]。

近年以公平性角度分析公园绿地服务的研究逐渐从空间公平转为考虑社区空间及人群差异的社会公平[7-9],侧重探讨社会弱势群体享受绿地资源的公平和公正性。通过整理分析相关文献得出,多数学者分析公园绿地对社会弱势群体的服务时,多将社会弱势群体分为老龄群体、外来务工群体两类进行研究。唐子来提出老龄群体和外来务工群体对公园绿地的使用比例及频率比例较高,并针对此两类人群享受公园绿地服务的公平性进行分析[10];吕强认为公共绿地应侧重于老龄群体,并分析深圳南山区公园绿地是否在老龄群体使用角度达到社会公平[11]。相关研究方法学者已进行多方探索,已有研究多以缓冲区分析法、网络分析法、最小临近距离法测度公园绿地的可达性[12-13],结合公园绿地的人均配比、地均配比及社会弱势群体享有绿地资源的比例,进行相关公平性分析[14-15]。Eladio Lopez以网络分析法测度公园绿地可达性水平,结合人均配比、地均配比数据,分析公园绿地服务的公平性[16];吴健生利用网络分析法结合重力模型,基于人均公园绿地面积、可达性等因子分析公园绿地供需服务的公平性[17]。

扬州市是老龄化极严重的城市。根据扬州市近3年的《老年人口信息和老龄事业发展状况报告》显示,其老龄人口呈加速增长趋势。最新的扬州市《2018年度老年人口信息和老龄事业发展状况报告》显示,截至2018年末,全市户籍人口中老年人口数达458.83万人,预计在2030年左右将迎来人口老龄化的高峰期,扬州城市老龄化问题日益严峻。本文在相关文献研究基础上,结合扬州市的城市特征,选择以老龄群体作为扬州市典型的社会弱势群体进行研究。在分析传统可达性测度方法特点的基础上,引入考虑供需两方相互关系的两步移动搜索法,改进其交通成本缺陷;分步行、自行车、公交三种交通方式度量公园绿地服务于老龄群体的可达性水平;以老龄群体的游憩频率表征其需求,将供需叠置分析,研究扬州中心城区公园绿地供需服务,以期提升公园绿地的使用率。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

扬州市中心城区总面积约为640 km2,辖邗江区、广陵区、江都区、开发区四区,以社区作为基础研究单元,共计287个社区。源自扬州市园林管理局的公园绿地数据,截至2015年末,扬州市中心城区现状公园203个,其中综合公园27个、社区公园84个、口袋公园(游园)43个、专类公园49个,中心城区内路网密度高,公交基本覆盖城市中心区域。本文在扬州市园林管理局提供的2015年土地利用现状图、2015年扬州中心城区现状绿地图的基础上,利用GIS编辑绘制相关信息,通过百度地图获取公交线路及站点数据,经实地调研修正添加至数据库,最终建立研究区数据库,生成研究区概况图。研究区域内具体路网信息、公交线路站点及公园绿地分布状况如图1所示。

1.2 数据来源

本文所使用的研究数据主要包括:道路网络数据、公园绿地数据、社区单元人口数据及实地问卷调査数据。其中,道路网络数据基于扬州市园林管理局提供的2015年土地利用现状图,提取道路中心线并拓扑校正而生成;公园绿地数据基于扬州市园林管理局提供的2015年扬州中心城区现状绿地图,利用GIS编辑绘制,经实地调研修正而生成;人口数据来源于江苏政务服务网公示数据。

问卷调查于2019年非节假日开展,问卷发放时间集中在早(7:00 ~9:00)、中(11:00 ~13:00)、晚(16:00 ~18:00)三个时段;选取公园绿地共计180处,以居住区周围的开放性公园绿地为主,覆盖公园绿地的不同类型;调查对象为公园周边老龄群体,总计回收有效问卷2 316份。其中60~65岁的老年人占比58.3%,66~70岁的老年人占比25.6%,70岁以上的老年人占比16.1%。问卷内容除基本信息外,主要针对老龄群体到访公园绿地频率进行调查,根据相关文献以五级制分类等量递减对游园频率进行赋值,将每天游园赋值为1,每周3~4次赋值为0.7,每月2~3次赋值为0.4,每季2~3次赋值为0.1,更低频率赋值为0。计算老龄群体游园频率数据的平均值,得出扬州中心城区中老龄群体游览公园绿地的频率为0.89。

2 研究方法

2.1 两步移动搜索法

相较于其他可达性分析方法,两步移动搜索法(2SFCA)考虑到供需两端间的相互作用关系,可反映服务设施与服务对象对可达性的影响,较为符合实际。公园绿地提供的服务能力与社会弱势群体游憩需求间存在着显著的供需关系,故采用此方法进行分析较为科学合理。但两步移动搜索法存在一定的缺陷,其在交通成本方面的指标过于简单,易造成研究结果不够科学准确。因此在传统两步移动搜索法的基础上,考虑多种交通方式进行改进,以提高研究的准确性。

1.研究区概况

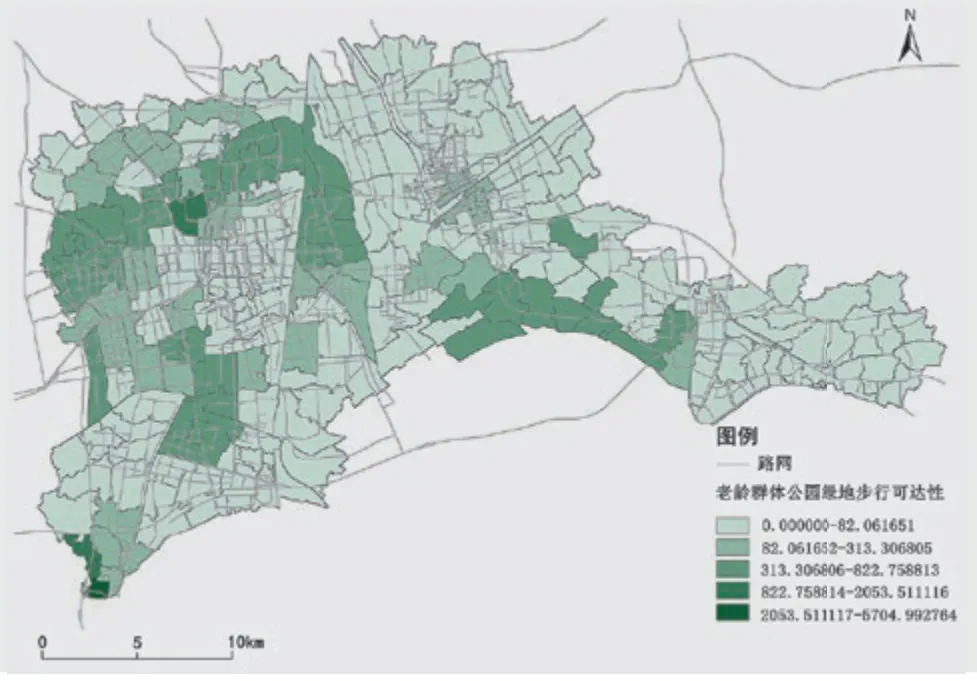

2.步行交通方式下老龄群体公园绿地可达性图

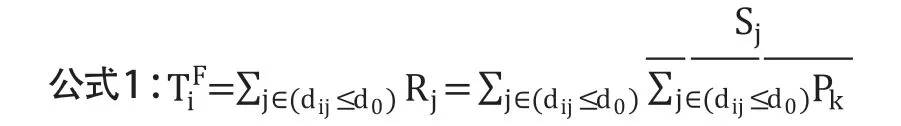

本文基于GIS平台提取社区质心为人口重心,提取面状公园绿地的几何中心点为供给点,采用两步移动搜索法从供应、需求双方进行公园绿地可达性分析,供应方考虑因素为公园数量、绿地面积,需求方考虑因素为街道数量、人口分布。结合不同交通方式,主要分为步行、自行车和公交三种,根据相关研究总结,将速度设定为5 km/h、15 km/h及30 km/h,对道路网络数据进行加密,计算出每个社区到达公园绿地的最短通达时间。根据公园绿地分布情况将30 min作为出行极限,利用GIS中的网络分析模块(network analyst)进行相关计算。利用自然间断点分析法对公园绿地可达性结果进行分级。2SFCA的具体计算方法如公式1所示。公式1中:TiF社区单元i的可达性,dij为社区单元i和公园绿地j间的出行时间,do为出行极限时间,Rj为公园绿地j的服务能力,Sj为公园绿地j的面积,Pk为老龄群体的人口数量。

2.2 需求程度计算

老龄群体公园绿地需求程度计算根据公式2所示,以社区单元i中老龄群体的公园绿地服务需求频次Yil表征。其中a为老龄群体到访公园绿地的频率,通过问卷调査确定Ml为社区单元i中老龄群体的人口数量。

3 研究结果

3.1 不同交通方式下老龄群体公园绿地可达性测度

基于GIS两步移动搜索法,分别从步行、自行车、公交三种交通方式进行可达性分析,将可达性数值以自然间断点分析法进行分级,颜色越深表示可达性程度越高。综合三种交通方式下老龄群体公园绿地可达性结果,分析得出老龄群体公园绿地可达性的共性分布特征,呈现由中部向四周递减、南部沿江区域集聚、西部优于东部的趋势,水系绿地资源及人口分布对此趋势的形成具有一定的影响力。

3.1.1 步行交通方式下老龄群体公园绿地可达性测度

步行交通方式下,老龄群体公园绿地可达性高的区域在空间上集聚于沿江区域和邗江区中部(图2)。瓜洲村可达性最佳,因其社区范围内建设有润扬湿地风景区;可达性较高的社区为军桥村、园林社区等四个街道,占比1.4%;可达性一般的社区为山河林场、新港村、七里甸村等,占社区总数的13.9%,分布有扬州湖滨公园、体育公园等;可达性较低的为金槐村、吕桥社区、新河湾社区等,占比16%;可达性低的社区为丁魏村、七里村等,占比68.3%,呈现两个特点:

(1)位于城区中部绿地面积小且分散;

(2)位于城市边缘,较少有公园绿地分布,故可达性不佳(表1)。

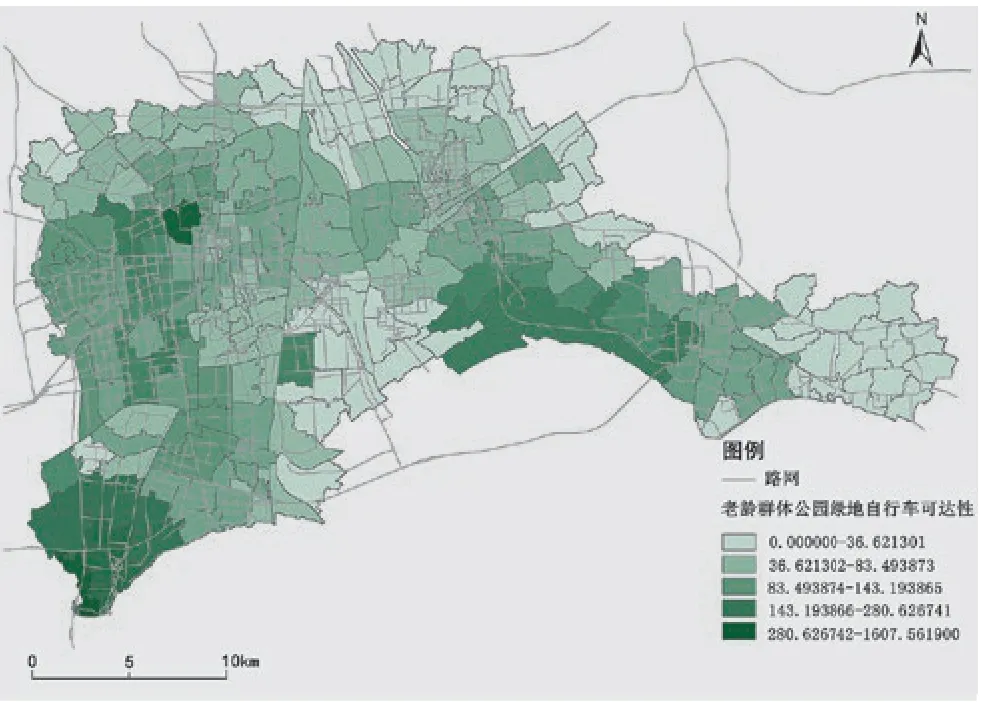

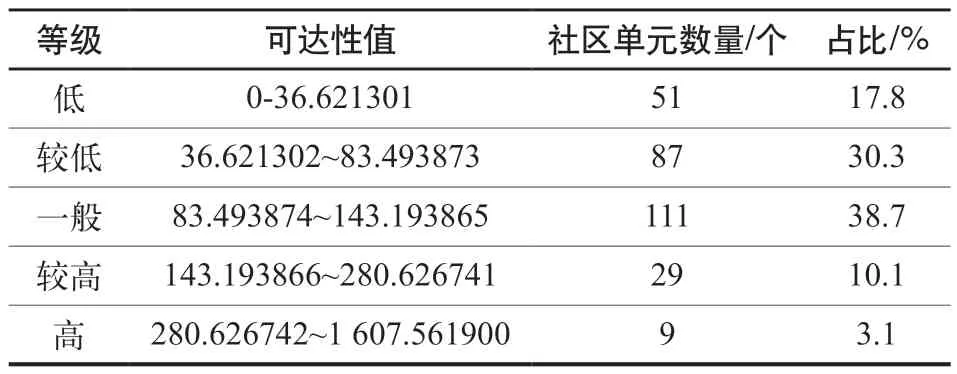

3.1.2 自行车交通方式下老龄群体公园绿地可达性测度

自行车交通方式下,老龄群体公园绿地可达性在空间上呈现出沿江地区、中部区域可达性较高,且呈向四周发散的趋势(图3)。可达性高的社区为园林社区、瓜东村、薛巷村等,主要集中于邗江区,占社区总数的3.1%;可达性较高的社区为康乐社区、石桥社区等,占比10.1%;可达性一般的社区为皮市街社区、沙南社区等,占比38.7%;可达性较低的社区为文峰村、皇宫社区等87个社区,占比30.3%;可达性低的社区共有51个,占比17.8%,主要分布于广陵区和江都区的城市边缘地带,这些区域绿地数量较少,故可达性差(表2)。

3.自行车交通方式下老龄群体公园绿地可达性图

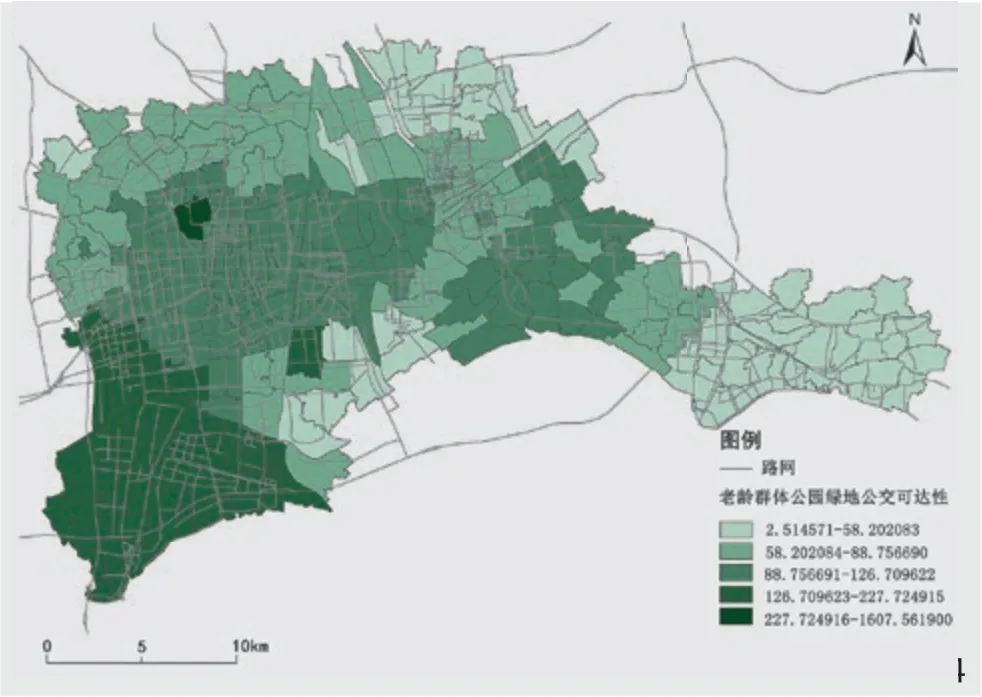

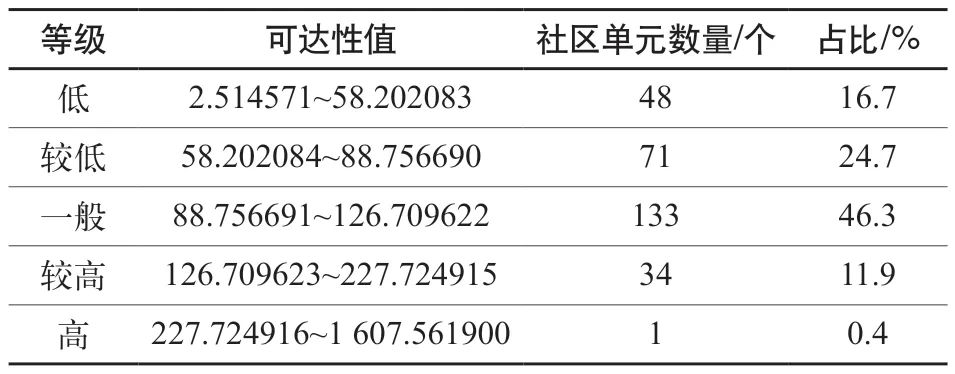

3.1.3 公交交通方式下老龄群体公园绿地可达性测度

公交交通方式下,老龄群体公园绿地可达性总体良好,园林社区可达性高(图4)。可达性较高的社区为蒋庄村、吕桥社区,占总数11.9%;可达性一般的社区为扬子村、沙南社区等,占比46.3%;可达性较低社区共71个,占比24.7%,集中于邗江区和广陵区北部;可达性低社区为中闸村、樊套村等,占比16.7%,此区域公交线路的通行较差(表3)。

4.公交交通方式下老龄群体公园绿地可达性图

表1 步行交通方式下老龄群体公园绿地可达性分级数据统计

表2 自行车交通方式下老龄群体公园绿地可达性分级数据统计

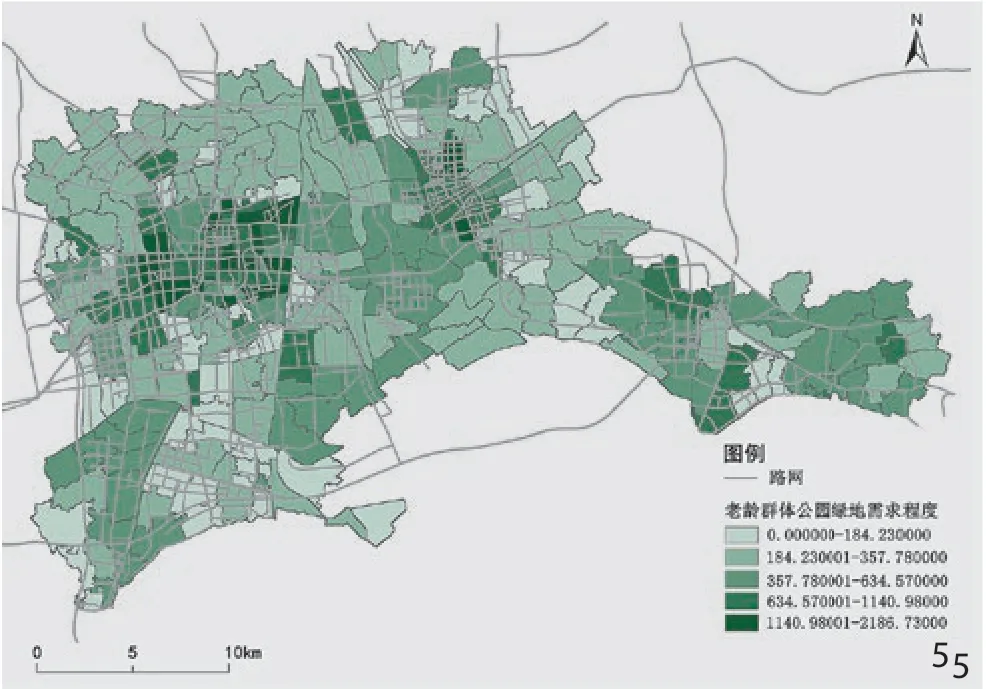

3.2 老龄群体公园绿地需求程度分析

将需求程度计算结果置于GIS中可视化,结果如图5所示,老龄群体公园绿地需求程度于邗江区、广陵区中部及江都区中部形成极核向四周发散;需求程度较高的区域主要集聚于城市的中心区域,而北部及南部边缘区域需求程度相对较低;江都区的东南部需求程度比其他边缘区域略高。经分析得出,城市中心区域多为以前的老城区,老居住小区分布较多,老龄群体在此区域分布较为密集。在居住小区面积有限的情况下,老龄群体平均享有小区的公共绿地资源较少,基础设施使用率增加,损耗也相对严重,小区资源无法满足其需求,老龄群体更加倾向于走出拥挤的小区,去周边公园绿地游憩、锻炼,这使得其对公园绿地需求程度表现得较为显著。而城市边缘区域老龄人口密度小,需求程度也相对较小。江都区的东南部需求程度比其他边缘区域高的原因是此区域为大桥镇,人口相对密集,老龄群体占据一定比例,区域内主要的大型公园绿地仅为一处——开元寺旁的星北湖公园,故此区域的老龄群体需求程度相对明显。

表3 公交交通方式下老龄群体公园绿地可达性分级数据统计

3.3 叠置供需分析

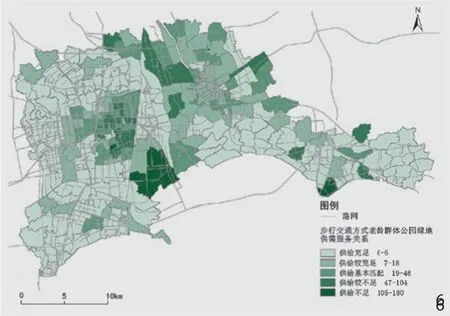

在GIS软件平台,将不同交通方式下公园绿地的可达性程度(供给)与老龄群体需求程度(需求)进行因子叠置分析,颜色越深服务供给越不足(注:图中分色仅代表单种交通方式的供需数据分级)。综合三种交通方式得出,公园绿地与老龄群体的供需服务基本匹配,供给匮乏的社区主要集聚于广陵区西部、北部及南部、江都区北部,主要分布社区为邱卜村、中兴村、大众村、三江营村等。探寻其原因,区域间有所差异:广陵区北部、南部及江都区北部是由于公园绿地建设数量少而导致的;广陵区西部服务供给不足的原因则是此区域公园绿地虽相对集聚,但老龄群体的需求程度更高,故供不及需。

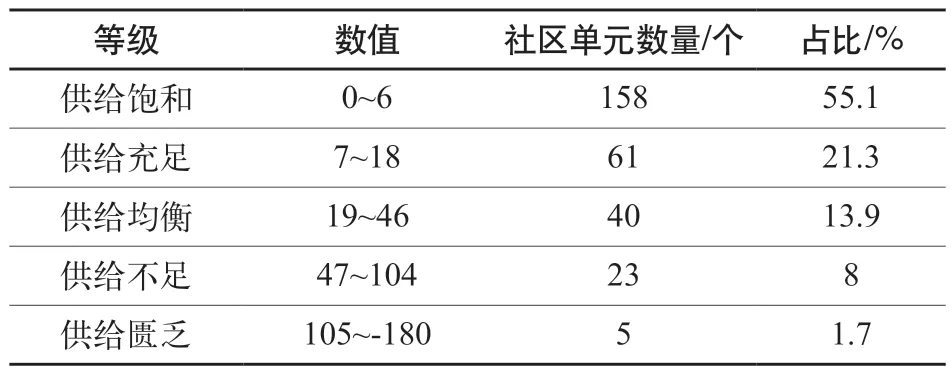

在步行交通方式下,公园绿地与老龄群体的供需服务不平衡的区域主要聚集于广陵区西部、北部及南部、江都区北部(图6)。供给匮乏的社区占比1.7%(表4),主要包括三江营村、中兴村、邱卜村、潮龙村等,主要分布于城市的边缘区域,绿地数量少难以满足需求。

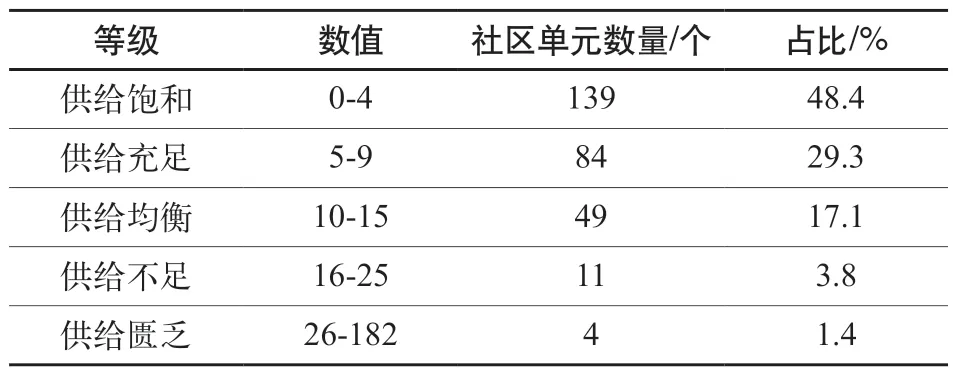

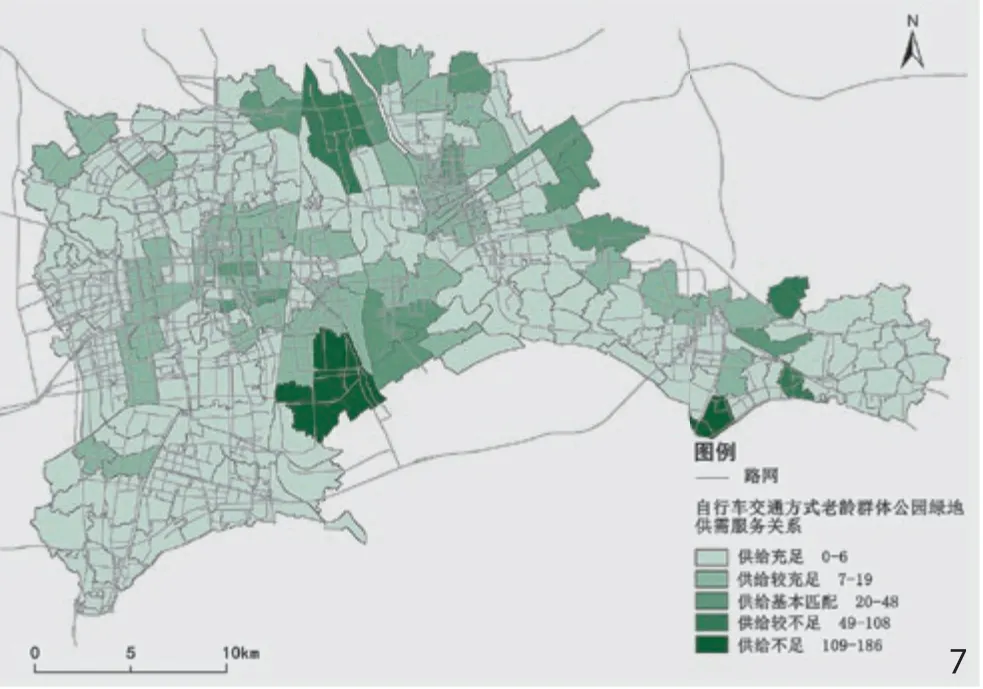

自行车交通方式下,随着出行速度的提升,公园绿地的服务状况有所提升,基本满足老龄群体的需求,广陵区北部、南部,江都区北部及东南部部分社区供需服务较为不平衡(图7)。供给匮乏的社区占比1.7%(表5),主要包括邱卜村、中兴村、大众村、三江营村。

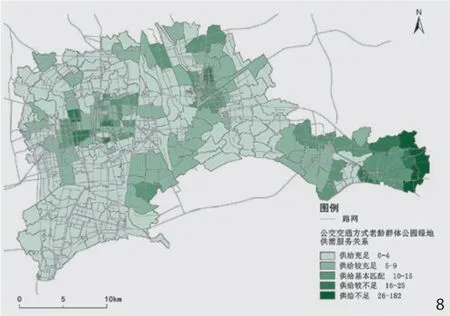

公交交通方式下,公园绿地服务基本满足老龄群体的需求,公园绿地与老龄群体的供需服务不平衡的区域主要聚集于江都区北部、东南部(图8)。供给匮乏的社区占比1.4%(表6),主要包括的社区为万庄村、其秀村、前进村、王庄村,这是由于此区域公交不够通达所导致的。

4 结论与建议

4.1 结论

针对老龄群体公园绿地的供需服务状况随着不同交通方式出行速度的提高而逐渐提升,受限于部分区域公交不通达,公交出行方式的公园绿地服务与自行车相比优势不明显。供需服务状况空间分布不均匀,于邗江区南部、江都区西南部公园绿地供需服务饱和,而广陵区西部、开发区东南部、江都区东南部以及城市边缘区域公园绿地供需服务较为匮乏。

表4 步行交通方式下老龄群体公园绿地服务供需关系数据统计

表5 自行车交通方式下老龄群体公园绿地服务供需关系数据统计

表6 公交交通方式下老龄群体公园绿地服务供需关系数据统计

总体来说,公园绿地的服务供给基本满足老龄群体的需求,邗江区表现较好,这与交通的通达和公园绿地的建设是密不可分的。广陵区西部、北部及南部,江都区北部及东南部服务供需相对不匹配,经分析可知,广陵区西部公园绿地虽相对集聚,但区域内老龄群体人口密度大,游憩需求高,现有公园绿地数量及可达性无法满足其需要而产生矛盾,导致供不应需。广陵区北部、南部,江都区北部,开发区东南部公园绿地数量少,公共交通相对不通达,导致公园绿地供需服务欠佳。

5.老龄群体公园绿地需求程度分布图

6.步行交通方式下老龄群体公园绿地服务供需关系

7.自行车交通方式下老龄群体公园绿地服务供需关系

8.公交交通方式下老龄群体公园绿地服务供需关系

4.2 建议

通过对公园绿地供给与老龄群体需求之间的分析,针对供给匮乏的区域提出相应的提升改善策略:

(1)社会公平正义强调的是公共服务资源应向社会弱势群体适当倾斜,而在广陵区西部、邗江区中部这类用地紧张且老龄群体需求度较高的社区,虽分布有一定数量的公园绿地,但服务能力有限,无法满足游憩需求,故应适当侧重于老龄群体的需求,针对性地及时提升现状公园绿地的设施服务质量和吸引力。在此基础之上应根据用地实际状况,考虑老龄人群的出行便捷程度,做好公园绿地的增量规划并进行合理布局。

(2)邗江区南部及江都区西南部沿江区域建设的公园绿地可达性好、服务状况较佳,较能满足区域内老龄群体的需求。故可借鉴其建设的特点,在开发区东南部,同为沿江地区且公园绿地数量较少的区域,充分利用现有的自然水系资源,考虑绿地生态保育的限制,结合老龄群体的需求合理选址,增设一定面积的公园绿地。与此同时完善到达相应公园绿地的交通网络条件,可结合绿道进行设置,从而促进此区域公园绿地的供给服务。

(3)江都区北部、东部等城市边缘区域的公园绿地服务表现不佳,一方面原因是公园绿地数量少,另一方面也是由于交通的不够通达所导致的。故应根据老龄群体需求程度适当增加一定数量的公园绿地,统筹绿地资源于边缘区域的协调分布,调整或增加公交线路。