天一阁藏书楼南北园的石景艺术探析

2020-04-09王文丽

王文丽

中国传统园林石景以置石叠山为特征,是中国独特的造园艺术[1]。园林石景一般分为真山和假山,除皇家园林外,一般采用假山作为石景的表现形式,也称为掇山叠石。所谓“掇山”,就是将自然山石掇叠成需要的假山制式,其程序包括选石、采运、相石、立基、拉底、堆叠中层结顶等[2]。明代计成在著作《园冶》中,列举了园山、厅山、楼山、阁山、书房山、池山、内室山、峭壁山、山石池、金鱼缸、峰、峦、岩、洞、涧等十几种假山形式,总结了历代的筑山叠石技法[3]。宁波天一阁建于公元1566年(明嘉靖四十六年),是中国目前现存最古老的藏书楼,也是世界上现存最古老的三大私家藏书楼之一,不仅以中国最古老的藏书楼享誉海内外,而且还以优美的园林艺术闻名江南[4]。天一阁藏书楼南北园的石景充分体现了掇山叠石的艺术,两园的石景艺术是园林中的精华,与藏书楼交相辉映,具有很高的艺术文化价值。

1 天一阁藏书楼南北园的筑造源起及概况

1.1 天一阁藏书楼南北园的筑造源起

明朝中期筑造的天一阁藏书楼因池得名。据全祖望《天一阁碑目记》记载:“阁之初建也,凿一池于其下,环植竹木,然尚未署名也。及搜碑版,忽得吴道士龙虎山天一池石刻,元揭文安公所书,而有记于其阴,大喜,以为适与是阁凿池之意相合,因即移以名阁。”[5]在天一阁藏书楼建成之初,天一池最主要的功能是防火池,用以防御书楼火情,水池周边仅种植些许竹木优化环境。

天一阁南北园于清朝前期进行了一次大规模完善。康熙四年(1665年),藏书楼建成百年之际,范钦曾孙、顺治六年(1649年)进士范光文请来清朝名匠对“天一池”进行精心营造,以海礁石垒成南北两山,引宁波城区月湖之水入园,四周栽植松木花草,修建水汀石亭,“天一池”由最初功能性的防火池,改造成为玲珑剔透的微型园林杰作。

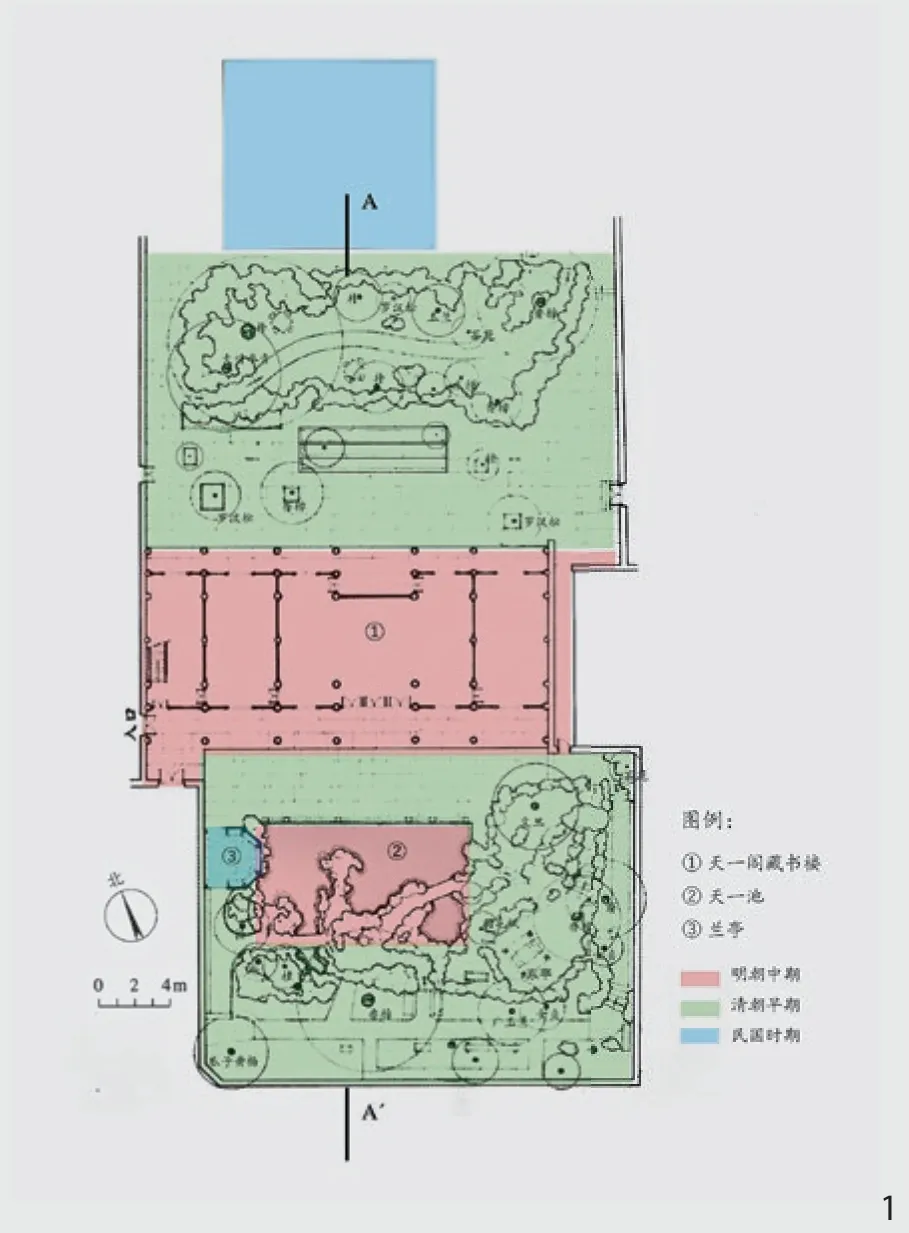

民国时期,天一阁南北园进行了一次维修。1933年,天一阁东墙因台风受损,三百年风雨藏书楼岌岌可危。而范氏后人无力承担维修费用,后由地方人士发起社会募捐,共同维修天一阁[6]。在这次维修工程中,天一阁藏书楼前后假山得到修理,池塘进一步疏通,并在南园建立兰亭,北园假山以北新增尊经阁、明州碑林。至此,天一阁藏书楼南北园的格局基本形成,并延续至今。笔者根据林清清[7]的研究,并结合筑造年代,对天一阁藏书楼南北园平面及历史演变整理如图1。

1.天一阁藏书楼南北园平面及历史演变图(图中A-A'为图2的剖面位置)

1.2 天一阁藏书楼南北园概况

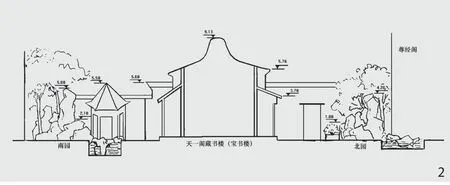

天一阁藏书楼南园中挖“天一池”,环池筑山叠石,山体面积总计260 m2,山石别致,假山石峰最高处5 m,与兰亭最高点5.5 m相呼应。北园山石成岭、洞壑婉转、山势绵延,假山面积计180 m2,遍植罗汉松、香樟、木槿、山茶等花木,山体最高处4.2 m,在其东北侧凿有小池,又成一方洞天。南北两山遥遥相对,烘托出中间的主体建筑藏书楼(宝书楼),楼最高处9.13 m,更显楼之巍峨。山、水、楼交相呼应(图2),浑然一体。

2 天一阁藏书楼南北园的石景建造手法

石景营造分设计和建造两部分。天一阁藏书楼南北园的石景设计,传承了古代造园的传统,既道法自然,营造“虽由人造,宛自天成”的景观效果,又小中见大,以咫尺峰石移缩万丈峰峦。此外,还有其设计理念的独特性,即“形式服从功能”。天一阁的主要功能是藏书,故在南北园的布局上,首先考虑防火,以储水防火为主的天一池紧靠藏书楼,作为南园的布局核心,并环池筑山叠石,营造景观;其次兼顾通风,南北两山山体高度均不超过藏书楼二楼檐口,且北园主体假山下通洞穴,除了在感观上能破除山体过于庞大的沉闷之感,还能引北向凉风于书楼,有利藏书楼散热、去湿。本文重点探讨石景建造手法,笔者依照中国古典园林石景筑造的五大步骤——选石、筑山、叠石、理水、点石,对园林石景进行分析,以探究造园的独特匠心。

2.天一阁藏书楼南北园剖面图

2.1 选石:就地取材,古朴礁石

园林石景选石为先,主要选择与园景性质相符的石材,并应因地制宜,尽可能就地取材,既减少运输成本,又易于形成有地域特色的景观。天一阁藏书楼南北园地处宁波府月湖畔,为城内宅园,因此园林氛围以幽静古朴为宜,色泽明艳、峭壁险峻的石材并不适合,而太湖石、灵璧石、大理石等石材,对于以藏书为主业的范氏家族来说又过于名贵。计成《园冶》选石章也告诫“取巧不但玲珑,只宜单点;求坚还从古拙,堪用层堆”。

筑山选石首要功能是堆山叠石,而后才是妆点雕琢,这样对石材的材质和数量就有要求,就地取材的海礁石是天一阁石景造园的上佳之选。海礁石为海洋中距水面很近的岩石,分为生物礁体、大陆岩石和火山岩石三种类型,石质松脆,抗压性强、耐磨性好,便于运输;其石灰石特质易吸水、粘合性能好,坚固耐用、防潮抗蚀,适合堆山[8];海水常年的拍打、盐碱侵蚀导致海礁石表面皴裂粗糙、多窝洞孔穴,具有“瘦、皱、漏、透”的特点,有利造型。因此,南北园的石景,不似苏州太湖石景的“俊秀”,也不及豫园假山石景的“奇特”,海礁石筑成的园林石景拥有滨海地域特有的疏朗风貌,与天一阁藏书楼“流传久远”的藏书文化相得益彰,实为江南私家园林的石景珍品。

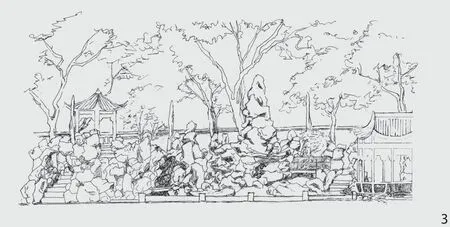

2.2 筑山:土山戴石,山脉肌理

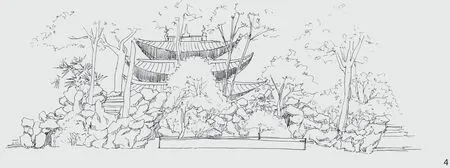

筑山,又称掇山、堆山,是中国古典园林石景造园的立基环节。在道家“壶中天地、芥子须弥”思想影响下,中国文人通过“咫尺山林”来寄思山河。南北园通过立基、拉底(安底石)控制平面轮廓,筑造山脉走势,以土石堆筑台地,累海石以成峰岭。其中,南园石景山脉(图3)为西北向东南走势,南侧低洼修筑水榭,建东南石亭设制高点,主峰位于中偏西1/3处,次峰、配峰与之呼应,石笋、狮型石景点缀其间,呈现“横看成岭侧成峰、远近高低各不同”的连绵山脉景观。北园石山呈西向东走势,南北通一曲折洞壑,东北连小池收尾,刚柔并济、曲径通幽。北园假山主体(图4)采用“土抱石”的叠山方法,即以土堆山,以石覆土。清代造园师在北园主体石山的总体框架内,下架空累筑3 m余深的蜿蜒洞隧,上堆砌拾级而上登山小径,营造曲径通幽、寻隐世桃源的神秘之感。

3.天一阁藏书楼南园立面图(作者手绘)

2.3 叠石:层峦叠翠,高低成岭

叠石,主要指假山立基后堆叠中层。《园冶》认为叠石是掇山的关键环节,有“片山有致、寸石生情”之说,即通过巧妙的叠石技艺,借山石来抒发情趣。古代匠师把叠石归纳为三十字诀:“安连接斗挎(跨),拼悬卡剑垂,挑飘飞戗挂,钉担钩榫扎,填补缝垫杀,搭靠转换压”。江南一带则流传“叠、竖、垫、拼、挑、压、钩、挂、撑”九字诀。

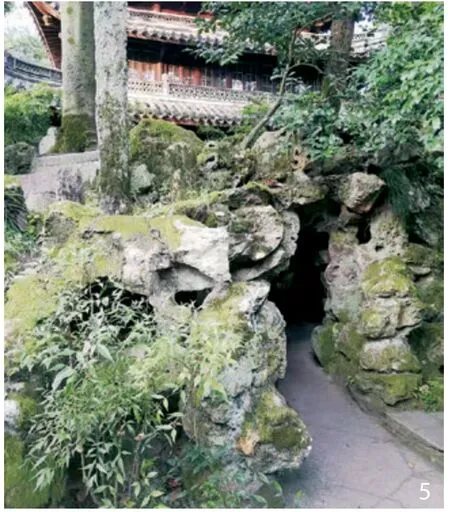

天一阁园林叠石主要采用“拼叠”法。受古代海礁石采集技艺影响,天一阁掇山的海礁石石材很少有大体量的整石,而是由不同造型的数块、数十块海石拼接而成。“拼叠”技法的关键在于“石不可杂、纹不可乱”,而海石属于多孔皴裂石材,繁杂的纹理对造园师的技艺要求更为严苛。譬如,为最接近实景山体,天一阁北园在主体假山外围拼叠海石,或“挑”、或“撑”,形成怪石嶙峋的洞隧(图5)和山脚(图6);南园沿天一池叠石(图7),山水相应,水幽石古,尽显沧桑之感。

4.天一阁藏书楼北园立面图(作者手绘)

5.北园假山洞隧

6.北园山脚石景

7.南园池岸石景

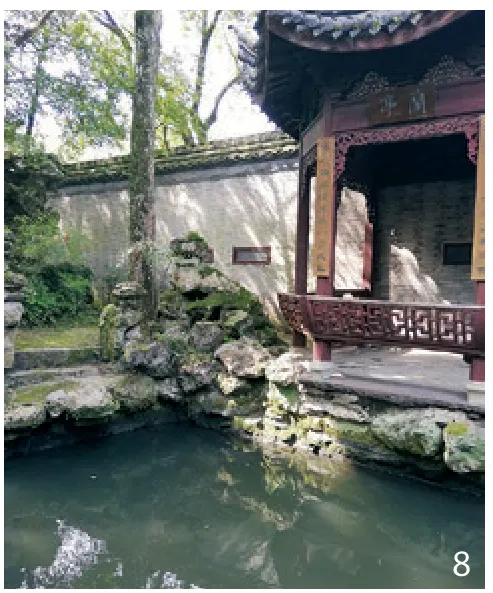

8.南园“兰亭”池景

9.北园假山东北角池景

10.“神龟拜寿”石景

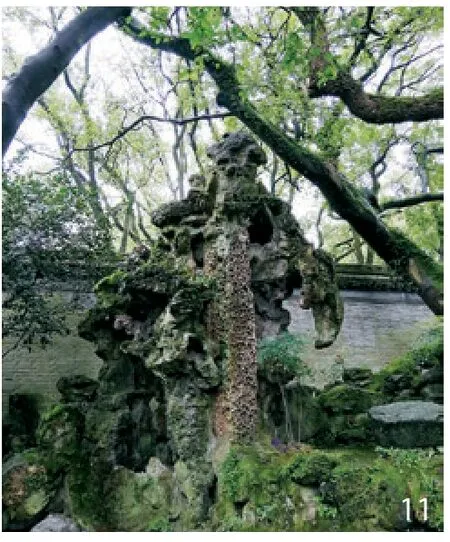

11.石象石景

2.4 理水:临池驳石,曲径通幽

中国古典园林之理水,追求“旷远、幽远、迷远”的意境。古建园林学家陈从周在《说园》中提出“水曲因岸、水隔因堤”“大园宜依水,小园重贴水”“园林用水、静止为主”等理水原则[9]。受面积限制,天一池造园师舍“旷远”而追求了曲折潆回、层次丰富、隐逸的“幽远、谜远”,将一隅水池通过石桥、水汀隔为主次水面,将水源藏于石桥西北角深邃之处,用“兰亭”将水尾掩隐于东南角建筑底座下(图8)。通过修筑“竖向层状”假山驳岸,即围绕池水筑造竖向的假山石景,形成水位低而山脚高矗的意境[10]。在竖向群峰中,造园师以石桥、水汀穿插其间,并在水池西侧架筑拾级而下便于亲水的石矶,主客皆可入境近距离赏玩园景。北园假山东北角与山体相连的水池(图9)与“天一池”理水手法一脉相承,将水源隐于假山主体石洞之下,以礁石收尾,形成偏安一偶的幽静水池。

2.5 点石:主石居中,聚散有理

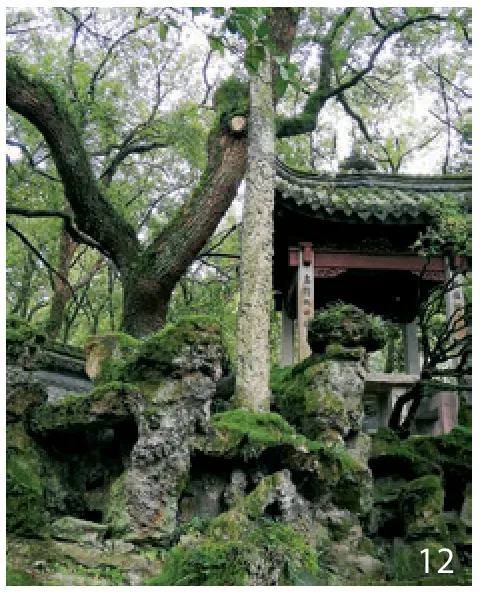

南北园点石石景妙趣横生,结合整体山川意象巧妙地设计了“九狮一象”“神龟拜寿”(图10)“五狮含剑”等石景造型,既可远观又宜近赏,并借石抒发了园主的处世理想和家族的美好愿望。“寿”字主峰是全园焦点,“龟”石仰头奉拜,有寄望家族绵延久远的思想,更有祝愿书楼续世长存的心愿;“天一池”西南角土山台上矗立了一尊石象(图11),由造园师将数块礁石用“拼、叠、压”等叠石方法筑造而成,形糙而神似,若有“大象无形”之意;石象背上压了两块礁石,宛如蹲坐象背上玩耍的俏皮石狮子,体现“象载万物”之德;园内诸次峰被筑造成憨厚的“石狮子”(图12)形状,或立、或蹲、或左顾右盼、或直视前方,静谧的藏书楼园林充满勃勃生机。“天一池”南北园至今已有三百五十余载,座座石景无不展现出古老的文化寓意。

3 天一阁藏书楼南北园石景的文化艺术内涵

中国古典园林中的山石景观具有鲜明的民族特色和独特的文化内涵[11]。天一阁藏书楼南北园的石景艺术更是与地方自然环境和文化特质高度结合,具有深厚的文化艺术内涵。

3.1 造型意境上,宛如书画的山水石景

中国古典造园手法崇尚“本于自然、高于自然”,追求“石景如从地下生长出来一般的自然意趣”[12]。石景营造与绘画有着密不可分的关系,古典园林师法绘画,以丘壑为笔墨,以土石为皴擦,从而描绘立体的山水画[1]。南北两园虽筑造年份时隔久远,但山水石景的筑造理念一脉相承,讲究“以粉壁为纸,以石为绘”,将山的峭拔、水的幽静、石的苍古合而为一,塑造富有书画诗意的园林石景空间。如园中的神龟拜寿、石狮、石象等石景造型各异,在白色围墙的衬托下,配置以松、桂、广玉兰等绿植,恰似一幅充满趣味的动物游园图。

3.2 色彩取舍上,古朴淡雅的水墨色彩

12.石狮石景

天一阁园林与传统的江南古典园林一致,在色彩选取上以灰冷色调为主,追求古朴淡雅的园林环境。礁石的沉灰、池水的墨绿、藏书楼建筑的青灰和长青的松柏构成天一阁园林的低彩度色相主体。园林重视与主色调相容和的四季色彩变化,用色彩性植被点缀搭配,选择广玉兰、瓜子黄杨、文旦、茶树、冬青等植物形成四季有别的园林季相,可谓三季有花、四季有景。

3.3 环境营造上,湖畔石苑的借景意境

天一阁初建于宁波府月湖的芙蓉洲,园林之景不囿于庭院,而善借园外月湖的湖景风光,譬如借月湖之水以充盈园池、借湖畔之景以外扩天地。月湖开凿于唐贞观年间,宋元期间建成月湖十洲,唐代诗人贺知章、北宋名臣王安石、南宋宰相史浩、明末清初史学家万斯同都曾在此居留,是宋元以来浙东学术中心、人文墨客荟萃之地。天一阁悠久的藏书文化与月湖深厚的人文底蕴相得益彰,是月湖千年的文化积淀孕育天一阁这颗璀璨明珠的内涵外现。天一阁内的石景群为诗意的湖景、幽静的园林增添了更为坚实、久远的园林意境。

3.4 人文底蕴上,书香传家的家族精神

范氏家族从天一阁藏书楼创建人范钦起始,就将藏书文化作为家族精神核心进行守护并传承,由其长子范大冲、曾孙范光文直至第十三代孙范鹿其,代代薪火相传450余年。正如余秋雨先生在《文化苦旅》中所说的“保住这座楼的使命对范氏家族来说……是一场延绵数百年的苦役。”[13]天一阁作为中华民族私人藏书文化事业的象征,揭示了华夏古老民族对文化的孜孜渴求,其园林建筑让憾未品读古书的到访者感受到万卷藏书的底蕴、水墨笔砚的芬芳以及藏书世家艰辛、坎坷的书香文化传承精神。

3.5 艺术影响上,人景互动的文化共鸣

天一阁藏书楼的园林石景技艺精湛、意境深远、年代悠久,堪称园林艺术品,而艺术品的价值不仅体现于其反映了艺术家的创作成果,更表现为作品带给世人在精神层面的呼应和启迪。天一阁园林石景作为中国古典园林中的石景珍品,反映了明清时期读书人追求幽静、典雅、古朴的藏书品读环境。矗立于古老的藏书楼前,凝视沧桑片石,遥想范氏家族在此地读书、藏书、著书的情景,莫不使人肃然起敬,藏书楼的场所精神自然地唤起到访者的文化共鸣。

天一阁藏书楼园林石景造型古朴、意境深远,山池幽静、片石有情,藏书楼方寸之地,前后却建有南北两座风格相异、石景秀美的微型园林;独特的海礁石石景,蕴含着东海海域特有的海洋文化魅力。天一阁藏书楼作为书房山水园林的典范,连同450余年的风雨藏书楼,由古至今为华夏读书人留存了一处可寄思的文化精神港湾。