厦门市“三品一标”发展现状及对策分析

2020-04-08杨威

杨威

摘要 无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(简称“三品一标”)是我国政府为适应新时期国内外市场需求,提升我国农业标准化水平,保障农产品质量安全而推出的农产品公共品牌。本文通过对近年来厦门市“三品一标”认证的产品规模、种类分布、区域特色和品牌农业发展成果进行概述,分析了发展中存在的主要问题,并结合厦门市现状提出了对策,以期为充分发挥厦门市“三品一标”发展潜力和推进厦门市现代农业发展提供参考。

关键词 “三品一标”;发展现状;问题;对策;福建厦门

中图分类号 F322 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2020)04-0230-02 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

“三品一标”是无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志的简称,是由政府主导的为适应传统农业向现代农业转变,并推动绿色发展、品牌兴农而推出的优质安全农产品公共品牌。厦门经济特区经过30多年的发展,二、三产业取得了长足的成果,呈现现代都市产业结构特色。目前,厦门市农业总产值已降到地區生产总值的1.01%[1]。如何适应现代都市农业的发展要求、推动乡村振兴成为一个必须探索的课题。“三品一标”是农业供给侧改革的强劲助力,是实现农业可持续发展的重要内容,也是公众消费升级、农业产业升级的必然要求[2]。厦门市农业企业需要适应比传统农业更安全、更优质、更生态友好的要求,积极对接现代都市提供的高端市场。因此,通过认证“三品一标”产品,可以打破以往的低附加值、低竞争力局面,走上标准化、规范化、品牌化的发展道路,提高农产品的品质、生产附加值、民众认可度;同时政府则通过推动“三品一标”的发展有力地促进农业标准化生产,大幅提高厦门市农业竞争力,全力推进乡村振兴。

1 发展现状

1.1 认证产品规模与种类

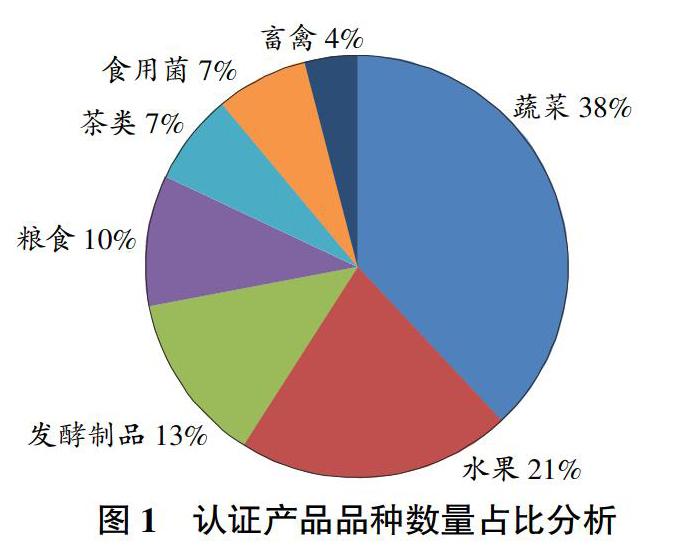

截至2019年初,厦门市认证“三品一标”的企业36家、产品71个。其中,认定无公害农产品的企业有25家、产品43个;认证绿色食品企业有12家、产品26个;认证中绿华夏有机农产品企业有2家、产品2个。产品涉及蔬菜(15家企业,27个产品,总产量15 204 t)、水果(11家企业,15个产品,总产量2 857 t)、发酵制品(1家企业,9个产品,总产量2 000 t)、粮食(4家企业,7个产品,总产5 206 t)、茶类(3家企业,5个产品,总产量350 t)、食用菌(3家企业,5个产品,总产量25 451 t)、禽畜(3家企业,3个产品,总产量3 267 t)(图1)。认证产品在种类上以经济作物蔬菜为主,占比达到38%,符合城市化进程中蔬菜播种面积在作物总播种面积逐年减少的情况下逆势发展的特点[3],现代都市的市场需求是蔬菜类“三品一标”认证发展的原动力。

1.2 认证产品区域分布

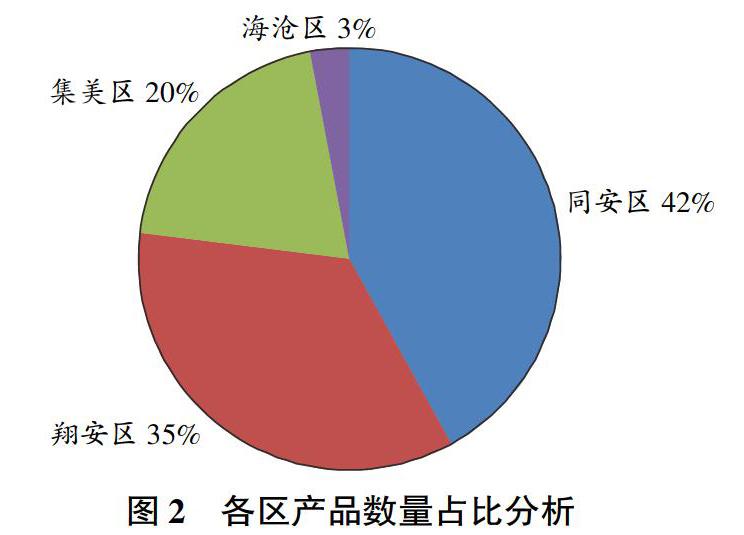

认证产品在区域上呈现发展不均衡的现象,厦门市同安区与翔安区“三品一标”产品数量占全市的77%,主要是目前这2个传统的农业强区均有比较好的耕地保护和现代农业发展。2018年厦门市第三次全国农业普查结果表明,这2个区的规模农业经营户占厦门市规模农业经营户总数的67%[4](图2)。高雪莉等[5]研究发现,在1990—2015年的快速城市化过程中,同安区和翔安区耕地数量减少速度慢于厦门市平均水平,而集美区和海沧区则经历了耕地资源由较为丰富到较为稀缺的转变。近年来,由于同安区大力发展设施农业,蔬菜播种面积增长速度超过其余各区,新认证产品占比呈现上升趋势。

1.3 品牌农业发展成果

认证“三品一标”是对产品品牌进行有效推介的门槛,目前评选福建省著名农业品牌需要认证“三品一标”或者GAP(良好农业规范)的证明。2017年,厦门市食用菌的总产量达到了26 716 t,其中最大的食用菌生产企业——厦门如意食用菌生物高科技有限公司认证的绿色食品金针菇年产量达到了24 000 t,占比89.83%。通过认证绿色食品,如意金针菇进一步被推介为“2017年度福建名牌农产品”。“三品一标”不仅是品质的保证,也是打响品牌、走品牌农业的必经之路。

2 存在的问题

2.1 “三品一标”产业基础相对薄弱

目前,厦门市的农业基础比较薄弱,经营农户和种植面积较分散、未形成规模,成为制约“三品一标”发展的主要原因。根据福建省2018年第三次农业普查公报,厦门市规模农业经营户数量为2 029户,在全省范围内仅高于平潭综合实验区,仅占全省规模农业经营户总数的1.5%[6]。由于认证“三品一标”对于产地规模均有最小生产规模的要求,因而只有产地达到一定规模的农业经营户才是认证“三品一标”的基数。

2.2 政策扶持力度不够

2014年,厦门市农业局制定了《厦门市“三品一标”品牌提升行动方案》(厦农〔2014〕64号),提出每年对“三品一标”认证企业进行资金扶持补贴,其中补贴标准为:每认证1项无公害农产品补贴2万元,1项绿色食品补贴2.5万元,1项有机食品补贴3万元(由农业部进行认证),1项农产品地理标志补贴3万元。但是对照其他省市,诸如福州在《福州市农业品牌奖励实施办法》(榕农〔2017〕419号)中规定“在获得无公害农产品认证、绿色食品标志使用权后,在认证有效期满后有进行复查换证和续展的企业,再分别给予每家企业奖励1万元、2万元。”厦门市的扶持政策缺少对无公害农产品复查换证、绿色食品续展、有机农产品再认证等延续认证的补助措施。当企业在3年的认证期内(有机农产品实行年检制度)没有打开产品知名度,没有形成优质优价的良性循环,又或者短期内遭遇市场价格下跌或自然灾害影响,许多已认证单位容易失去延续认证的积极性,从而放弃以往的认证产品。

2.3 基层农业支撑力度不足

目前,厦门市无公害检查员仅仅有5人,绿色食品检查员仅有4人,而岛外各区基层“三品一标”工作人员仅仅有1~2名,且往往身兼数职。在福建省绿色食品发展中心举办的2018年无公害农产品检查员培训班中,同期的福州学员有11人、泉州学员有13人,而厦门市参加培训的人员仅有4人。基层“三品一标”工作力量的薄弱造成了在受理认证、提供咨询和初级审查等方面的人手不足,无法为认证单位提供专业、及时的优质服务。

2.4 认证单位缺乏品牌意识和市场营销思路

作为本土精品超市的代表,厦门元初食品有限公司已从2011年的1家门店发展到如今的63家门店,這说明厦门市拥有不断提升的高端农产品消费市场。但厦门市部分认证单位仍然存在产销衔接、品牌营销等方面相对保守落后的问题,许多小规模认证单位即使按照“三品一标”标准化技术进行生产,认证产品却仍经由加工厂、批发市场等传统销售渠道与普通产品混杂销售,农产品附加值低,体现不出优质优价,与非认证产品一样容易受市场价格波动的影响,存在较大的市场风险。

3 发展对策

3.1 培育与探索认证对象

认证“三品一标”对产地生产规模均有最低要求,传统的小农经营生产模式无法为“三品一标”的未来发展提供动力,在培育规模化生产的认证单位上应做到以下几点。一是完善土地流转制度,引导农村土地承包经营权有序流转,发展适度规模经营,夯实发展基础,因地制宜建设镇级土地流转服务平台,规范土地流转,降低土地流转交易成本[7];二是鼓励龙头企业带动周边农户,发展出“企业+农户”“企业+基地+农户”等多种合作关系,在技术指导、农资供应、销售等方面进行联合,推动农业生产规模化与标准化[8-9];三是控制耕地占用,采取划定高标准农田等措施,严格贯彻《土地管理法》等有关法律,保护耕地[10]。

在认证对象种类上着重探索蔬菜、水果类产品。2017年厦门市农作物总播种面积达2.56万hm2,其中蔬菜播种面积1.61万hm2,同比增长2.3%;全年粮食播种面积0.63万hm2,同比下降5.0%。粮食类生产经济效益低,厦门市消费者对蔬菜水果需求高,这类农产品大量外调成本高。因此,应着重发展城市周边蔬菜、水果等经济作物的生产。

目前,厦门市已认证的蔬菜与水果类“三品一标”认证企业数与产品数为26家企业42个产品,从比例上来看,仅为1.00∶1.62,说明这类认证企业大多只有1~2个认证产品。由于生产技术规程类似、生产环境相同,在已有1~2个认证产品的经验上,继续扩展同类认证产品有利于企业降低认证的边际成本。应引导企业丰富产品多样性,加大对水果、蔬菜新品种的培育或引进,在重视产量的同时重视消费者口味的认可度,对产品风味进行升级,鼓励已认证企业实行全部生产农产品“三品一标”化。

3.2 加大政府扶持力度

在推动“三品一标”工作与农业农村经济主流工作紧密结合的过程中,应在项目安排、资金投入、奖补政策等方面积极争取政府支持[11]。伴随着农业用工成本的逐年上升,应该提出对于延续认证的奖励标准,降低企业复查换证、续展、再认证的成本,提高企业走品牌化道路的信心。应整合农业项目资源,与已经认证“三品一标”的单位进行项目合作,实施如测土配方、耕地质量保护与推广绿色病虫害防控等项目[12],并且依靠广大基层农业技术人员,做好对认证企业的技术培训和技术指导,进一步提高认证单位的农技水平与农产品质量。对于有一定规模和实力的认证单位,鼓励和扶持建设高标准菜篮子产品标准化生产基地、现代化温室大棚[13]。

3.3 加强认证队伍建设

“三品一标”工作队伍是认证事业发展的最大优势和根基所在[14]。因此,绝不能把基层“三品一标”人员单纯视作申报材料的文件审核员,基层队伍还应承载帮助企业进行复查换证、业务咨询、后续跟踪监管等任务。应进一步加强组织领导,对区一级“三品一标”工作机构的职能设定、人员配置、检测设备保障等方面投入更多重视。各区组织更多的农产品质量安全工作人员加入“三品一标”队伍,通过积极参加技术培训、市区两级联动合作学习,更新现有知识体系,及时掌握认证方面的新政策、新要求,有效提高“三品一标”工作队伍的专业能力和管理水平。应探索实施目标分解指标制度,完善考核制度,有效兑现奖励政策,调动工作积极性、增强服务主动性,确保“三品一标”工作高质量发展。

3.4 多渠道宣传,树立品牌效应

需求决定市场。厦门市认证“三品一标”积极性较高的认证单位大多为打自主品牌、做净菜配送、供给精品超市的农业企业,在精品超市等销售端推介“三品一标”能够实现优质优价,让更多认证单位主动要求生产,让更多的未认证单位看到商机,让更多的消费者乐意采购[15]。应鼓励在农贸市场、大型超市等面向消费大众的销售终端设立“三品一标”销售专柜,并提供对应的产品证书、产品与环境检测报告。通过在网络媒体、电视新闻、传统线下展会等渠道积极推介“三品一标”农产品,提高消费者认知度与需求,拓展厦门“三品一标”市场规模和质量。

4 参考文献

[1] 厦门统计局.厦门年鉴2018[M].厦门:厦门统计局,2018.

[2] 范文虎,车璐.我国“三品一标”建设统计研究初探[J].中国农业资源与区划,2019,40(7):11-16.

[3] 杨瑞铭,王克全,林春煌,等.厦门市耕地动态变化与蔬菜生产研究[J].福建农业科技,2014(5):62-65.

[4] 厦门市第三次全国农业普查领导小组办公室,厦门市统计局,国家统计局厦门调查队.厦门市第三次全国农业普查主要数据公报[N].2018.

[5] 高雪莉,张剑,杨德伟,等.基于生态位理论的厦门市耕地数量演变及驱动力研究[J].中国生态农业学报(中英文),2019,27(6):941-950.

[6] 福建省第三次全国农业普查领导小组办公室,福建省统计局,国家统计局福建调查总队.福建省第三次全国农业普查主要数据公报[N].2018.

[7] 陈艺斌.厦门市翔安区新型农业经营主体发展现状及对策[J].现代农业科技,2018(3):270-271.

[8] 杜翠翠.农业产业化龙头企业:带动小农户衔接现代农业的骨干力量:基于福建调研[J].中国农业文摘-农业工程,2019,31(5):36-39.

[9] 戴杰帆.结合“三品一标”强化特色农产品优势区建设[J].农村工作通讯,2019(16):50-51.

[10] 陈东秀.厦门市农村土地经营权流转及农业规模化经营探析[J].安徽农业科学,2015,43(12):277-279.

[11] 王运浩.我国绿色食品及有机农产品权威性和影响力提升策略[J].农产品质量与安全,2017(2):15-18.

[12] 王传芳,李佳新,王啟苗.推进“三品一标”农产品的认证 确保农产品质量安全[J].安徽农学通报,2017,23(13):5-6.

[13] 黄志强.厦门市同安区农民专业合作社发展现状与对策[J].福建农业科技,2016(7):60-63.

[14] 马爱国.“十三五”期间我国“三品一标”发展目标任务[J].农产品质量与安全,2016(2):3-6.

[15] 吴愉萍,陈国华,连瑛,等.我国“三品一标”认证存在的问题与改革对策[J].浙江农业科学,2018,59(9):1577-1580.