疏浚泥浆的混凝沉降特性及絮体形态

2020-04-08张春雷

李 婷, 张春雷, 廖 岩

(1.生态环境部华南环境科学研究所,广州 510655, 2.河海大学环境学院,南京 210098)

疏浚泥浆是在水利工程和水环境治理过程中通过疏浚产生的高含水率疏浚土。中国每年都会产生大量的疏浚泥浆[1-3],其含水率高、强度低、工程性质差,难以直接进行工程应用,通常设置堆场进行存放[4-6],占用大量的土地资源,泥水快速分离成为疏浚泥浆处理处置的关键。疏浚泥浆颗粒表面的静电力、矿物成分较强的吸水性是脱水困难的主要原因[7-9]。混凝沉降法是污水处理中常用的方法,能有效改变颗粒带电性质、减弱矿物吸水性以增大细小颗粒粒径,从而加速泥水分离[10-11]。

目前中国疏浚泥浆混凝处理尚处在研究阶段。范杨臻等[12]研究了AlCl3、FeCl3加入量对淤泥絮凝沉降特性以及清混分界面沉降速度的影响,将淤泥絮凝沉降分为振荡增大阶段、快速减小阶段和缓慢减小阶段。李冲等[13]以PAM作为混凝剂,对比分析了两种底泥混凝后真空抽滤脱水过程中的作用特征,结果表明阴离子型 PAM 在较少用量下即可获得较大絮团,混凝泥对抽滤曲线有明显的影响,可促进前期速率提升,在抽滤过程受絮团尺寸影响较大。李妍等[14]对农业废弃物稻壳进行阳离子改性制备天然有机高分子混凝剂,其混凝沉降效果较好,能使淤泥在短时间内快速脱水,明显改善水质。刘林双等[15]研究了混凝剂PAS(混凝部分主要成分PAM、助沉部分主要成分FeCl3、减阻部分主要成分NaNO3)对不同龄期疏浚泥浆的混凝沉降效果和脱水速率。前人研究多集中于疏浚泥浆混凝效果、混凝剂的制备等方面,对疏浚泥浆的混凝作用机制、混凝剂最佳投加量的选择方法、沉降规律及絮体形态研究较少。

针对疏浚泥浆,采用PAM为混凝剂促进泥水分离,通过测定不同泥浆浓度、不同PAM投加量下泥浆沉界面高度、沉降速率及沉降后上覆水浊度,确定疏浚泥浆的PAM最佳投加量;利用激光粒度仪和显微镜对絮体粒径及絮体形态进行分析,探究疏浚泥浆的混凝作用机制,提出疏浚泥浆混凝沉降模式,不但对疏浚泥武堆场化提供理论依据,也是对胶体混凝科学的进一步延伸。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料与试剂

试验用的淤泥取自无锡白旄湾淤泥堆场,用塑料袋密封后运回实验室低温保存。初始含水率为62.2%,pH为8.32,有机质含量0.78%,塑性指数46,比重2.65。泥浆颗粒粒径以粉粒为主,黏粒含量占到24%,不均匀系数Cu≥5、曲率系数Cc在2~3,级配良好。试验时,依初始含水率配制质量浓度分别为1%、3%、5%、7%的泥浆1 L,置于六联搅拌器500 r/min下充分搅拌,均匀分散,备用。

混凝剂采用德国巴斯夫股份有限公司生产的阳离子聚丙烯酰胺(PAM),分析纯,在使用前24 h,用60 ℃蒸馏水溶解一定质量的PAM,配置成0.5%的PAM混凝剂,备用。

1.2 试验方法

取相应浓度的试样放入1 L烧杯中,置于六联搅拌器上,加入一定量的PAM,在800 r/min混合30 s后,停止搅拌,迅速将泥浆全量转移至1 L的量筒中,用搅拌器搅拌均匀后开始静水沉降,记录5 min内泥面的沉降高度,300 s后采用虹吸法取上覆水中部液体测定其浊度(哈希2100Q浊度仪),待上覆水全部排走,用宽嘴吸管取泥浆颗粒,一部分分散于1 L烧杯中用激光粒度仪测定絮体的粒径分布[16],另一部分分散于盛满水的培养皿中,将水分排干后采用影像分析法[17],利用絮体的投影面积(A)与周长(P)的函数关系来计算絮体的分形维数。

2 试验结果与讨论

2.1 PAM投加量对混凝效果的影响

2.1.1 PAM投加量对沉降界面的影响

图1 PAM投加量对疏浚泥浆沉降界面的影响

PAM投加量对疏浚泥浆沉降界面的影响如图1所示,疏浚泥浆在800 r/min高强度下,可与PAM迅速发生混凝反应,形成较大矾花,大大提高疏浚泥浆的泥水分离速度。

在PAM投加量小于0.4wt%时,未观测到有矾花形成,疏浚泥浆的混凝现象不明显,表明此时PAM浓度太低,对高浓度疏浚泥浆的吸附力小于疏浚泥浆颗粒间的键力,无法发挥吸附架桥作用;当PAM投加量达到0.4wt%时,矾花出现,部分泥浆颗粒脱稳聚集成团状絮体,快速下沉,界面沉降表现为浑泥界面沉降,说明此时PAM的投加量不足,仍有部分泥浆颗粒未能聚集成团;随着PAM投加量的增加,上覆水逐渐澄清,此时PAM投加量为0.8wt%,表明泥浆颗粒已全部与PAM分子混凝。从混凝沉降曲线看出,泥浆的沉降过程经历三个阶段:前期快速沉降、中期缓慢沉降和后期稳定沉降。随着PAM投加量的增加,各阶段沉降速度先增加后减小,快速沉降阶段逐渐缩短,界面沉降高度先升高后降低,当PAM投加量为0.8wt%时,1%、3%的疏浚泥浆在10 s内完成快速沉降,5%、7%的疏浚泥浆在20 s内完成快速沉降,沉降速度最快、沉降高度最高,沉降效果最好。

2.1.2 PAM投加量对上覆水浊度的影响

水飞蓟宾胶囊联合常规治疗对酒精性肝病伴早期肝纤维化病变患者血清氧化损伤和肝功能的影响 …… 刘凯南等(5):686

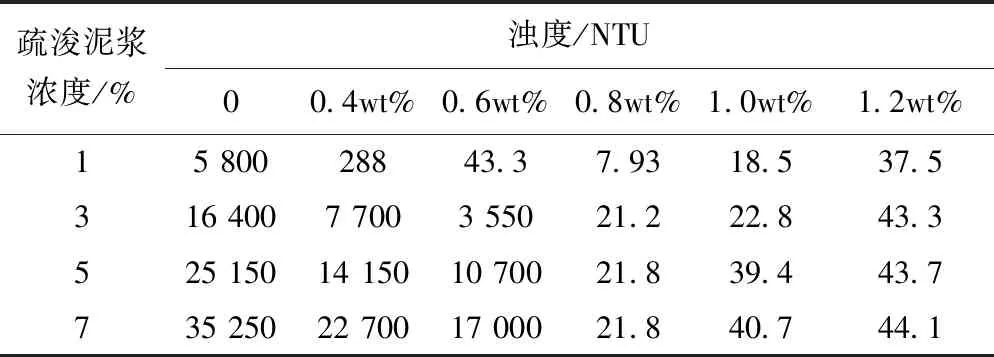

PAM投加量对上覆水浊度的影响如表1所示。在自然状态下沉降5 min后,上覆水的浊度远远高于1 000 NTU,PAM的加入,能有效改变泥水状态,使疏浚泥浆颗粒聚集成团,与水快速分离,使上覆水澄清。在PAM投加量为0.8wt%时,浊度去除率达到99%以上,各泥浆上覆水浊度达到最低值,表明此时颗粒表面与PAM分子已达到饱和状态。当PAM投加量小于0.8wt%时,此时混凝剂的投加量并不能满足全部泥浆颗粒聚集成大絮体,部分细颗粒仍以悬浮状态存在于上覆水,界面的沉降表现为浑泥界面沉降;当PAM投加量大于0.8wt%时,上覆水浊度有升高的趋势,是由水中过量的PAM引起的,疏浚泥浆颗粒与PAM分子在PAM投加量为0.8wt%时处于键饱和状态,多余的PAM分子因未能与颗粒吸附而分散在上覆水中。可见,疏浚泥浆PAM的最佳投加量为0.8wt%。

表1 疏浚泥浆沉降5 min后上覆水的浊度

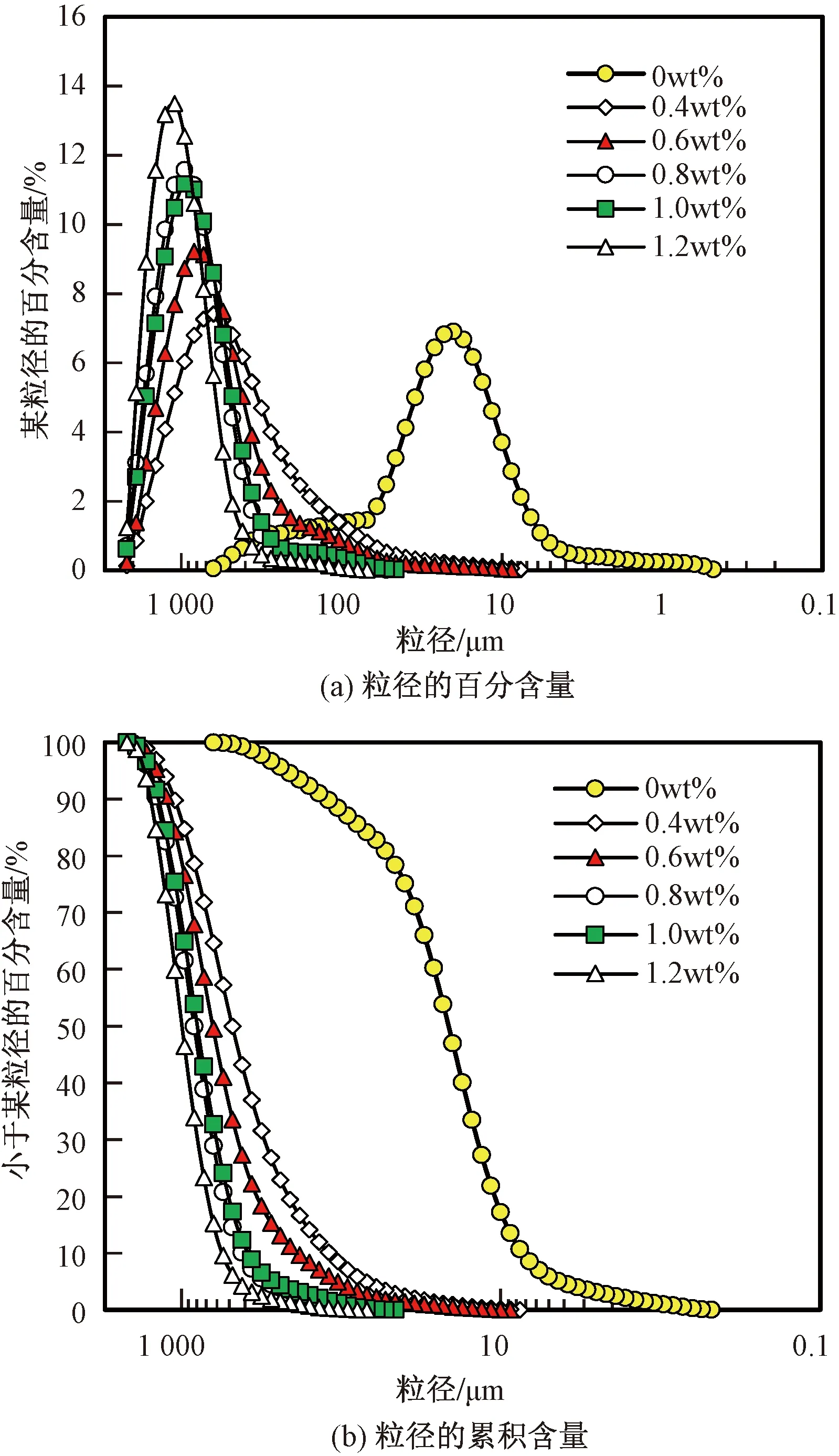

2.1.3 PAM投加量对絮体粒径的影响

PAM投加量对絮体粒径的影响如图2所示。PAM在较低投加量(0.4wt%、0.6wt%)下即能与疏浚泥浆颗粒形成较大的絮体,絮体平均粒径D50分别为479、635 μm,D10分别为119、187 μm,远大于粉粒粒径,絮体粒径分布范围也有所收窄。随着PAM投加量的增加,絮体粒径随之增长,絮体粒径范围逐渐收窄,当PAM投加量达到最佳剂量后,絮体粒径的增长幅度不是很大,颗粒级配基本保持稳定。在最佳投加量下,絮体平均粒径D50由21 μm增长至832 μm,扩大了将近40倍,D10达到415 μm。由此可见,疏浚泥浆的沉降,已由大粒径的絮团沉降所代替,在沉降初期,只受重力作用,下沉速度快。

图2 不同PAM投加量下初始颗粒粒径的变化

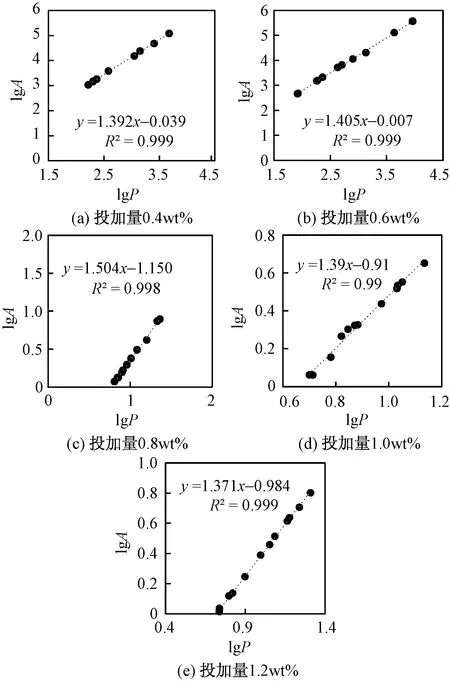

2.1.4 不同PAM投加量下的絮体形态

疏浚泥浆的絮体形态及其分型维数如图3、图4所示。由图3、图4可知,PAM形成的絮体为长链状,链条与链条之间又相互缠绕、连接,形成更大的絮体。当PAM投加量不足(0.4wt%、0.6wt%)时,形成的絮体形状不规则,趋向于多分支的松散结构,分形维数数值偏低,平均密度低;当PAM投加量较高(1.0wt%、1.2wt%)时,过多的混凝剂导致泥浆颗粒表面覆盖率很高,使絮团表面电荷重新带电,发生重稳现象,致使絮体形状不规则、平均密度较低,絮体的分形维数减小;当PAM投加量适中(0.8wt%)时,絮体的分形维数出现一个高峰值,絮体颗粒平均密度高、不规则程度低。

图3 初始泥浆浓度为1%时的絮体形态

图4 初始泥浆浓度为1%时的絮体分形维数

2.2 疏浚泥浆的混凝沉降模式

强烈搅拌给予PAM分子与疏浚泥浆颗粒之间较多的碰撞接触机会,混凝反应迅速且充分,短时间内即团聚成较大、较密实的絮体,在停止搅拌后,絮团之间的凝聚现象不再发生,进入沉降阶段,混凝沉降模式如图5所示,可分为三个阶段。

图5 疏浚泥浆混凝沉降模式

2.2.1 快速沉降阶段

疏浚泥浆与PAM混凝形成的絮团较大,絮体浓度较低,絮体呈单颗粒状态,在重力的作用下开始发生沉降,颗粒之间互不碰撞,各自独立地完成沉降过程,水分被排挤至上层,此时能看到清晰的泥水分界面,此阶段属于絮团的沉降区域,沉降速度较快,如图5中 0~t1所示。

2.2.2 缓慢沉降阶段

絮体颗粒之间开始接触,并互相支撑,形成网状结构,水分逐渐被排出,在全部接触后形成一个整体,由于各大小形状不一,在重力的作用下逐渐压缩、絮体位置被重新排列,颗粒之间的相互关系不再发生大的变化,但是此时絮体的压缩并不会增加颗粒之间的接触应力,此阶段属于絮团的压缩区,沉降速度明显降低,如图5中t1~t2所示。

2.2.3 稳定阶段

颗粒之间、颗粒与水之间达到稳定平衡状态,絮体颗粒间不会再发生位移,混凝泥表现为一个整体,以整体的形式发生固结沉降,在短时间内的位移较小,此时颗粒之间出现有效应力,此阶段为自重固结区,沉降速度趋于平缓,如图5 中t2以后所示)。

随着沉降时间的持续,絮团沉降区、絮团压缩区逐渐消失,最终成为排水聚集区和自重固结区两个分区构成。

3 结论

(1)PAM在高强度、短时间内能形成较大、较密实的絮体,在5 min内基本处于沉降稳定状态,为减少甚至取消堆场提供了条件。

(2)PAM的最佳投加量与泥浆的干物质量存在一定的相关关系,为0.8wt%,此时,疏浚泥浆的沉降高度最高、沉降速度最快,达到稳定阶段所需时间最短,上覆水浊度最低,絮体粒径基本保持不变,絮体分形维数最大。

(3)疏浚泥浆与PAM分子的混凝反应发生在前期强烈搅拌过程中,停止搅拌后,泥浆迅速沉降,与水分离,沉降过程表现为快速沉降阶段、缓慢沉降阶段、稳定阶段三阶段,即絮团的沉降、压缩、自重固结过程。