国际化战略对高校特色型外专引智工作的影响分析

2020-04-07杨帆郑淳

杨帆 郑淳

摘 要:国际合作与交流作为大学的五大使命之一,在“双一流”建设背景下,成为大学特色发展的重要抓手。教育人力资源管理理论认为,人才战略是一种从被动操作式管理到主动开发式管理的策略。在各高校纷纷推出各具特色的国际化战略的过程中,人才战略与国际化战略往往相辅相成,将人才战略的实施赋予了国际化办学能力的使命;并将其内嵌为国际化战略的重要改革路径,使得国际化人才战略呼之欲出。明确国际化人才战略的组织模块,探讨海外人才获取方式,制定海外人力资源运用路径,完善评价体系,推动实现国际化办学能力和国际化人才治理进一步完善,是当下时代与我国发展的必然要求。

关键词:“双一流”建设 国际化人才战略 引进国外智力 教育人力资源管理

2016年3月,中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,强调“聚天下英才而用之”,将“扩大人才开放”作为人才发展体制机制改革的基本原则之一,构建具有国际竞争力的引才用才机制[1]。党的十九大报告提出加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展。师资队伍建设和人才队伍国际化建设成为推进“双一流”建设的重要抓手。近年来,国内各高校推动引进海外人才和国外专家和智力(“外专引智”)工作,按照中央有关要求,将海外高层次人才引进和外专引智作为师资国际化建设的重要组成部分,在外国专家和外籍教师的管理、引进、评价、流动和激励机制等方面做出了改革和探索[2]。同时,高校在制定国际化人才战略的基础上,也面临着重个体、轻团队,重高端、轻青年,重引进、轻管理,西部和东北地区高校出现“人才洼地”等现象[3]。因此,高校的特色型外专引智工作更应体现从“人才引进”到“人才治理”的转变[4],注重外专引智工作差异化实施路径研究,确立长期外专引智战略,跟踪学术前沿,制定具有学科针对性的外专引智策略,重视青年外专人才引进等。

一、背景

随着我国教育改革的进步,高等教育国际化也在不断深入推进,表现为高等教育教学、科研和服务与国际化进程的整合过程[5]。同时,高等教育国际化已经从单一或个体的行为发展成战略性和全局性的发展方向和模式选择。学术界对高等教育国际化进行了广泛讨论,但是对高等教育国际化对我国高校教学、科研、管理的作用等方面的研讨不甚深入。鉴于国际化对高校“双一流”建设所带来的“产出”将持续影响高校深层次发展,评价和评估国际化对高校尤其是西部高校的综合性影响具有现实和理论意义。评价高校国际化的成效将为高校“双一流”建设过程中的综合改革提供有效评估维度,有利于及时发现改革问题,调整改革方向,明确特色化办学路径。[6]

随着“双一流”建设的持续推进,高水平和国际化的师资队伍已成为各高校特色发展的重要评估指标[7]。虽然目前国际化是一流大学建设的必由之路已成为普遍共识,但是针对国际化对大学治理和发展的受众及参与者的影响研究存在欠缺[8]。因此,在“双一流”建设背景下,需要理论界和高校管理人员从教育人力资源管理的角度,思考国际化战略对引进国外智力和师资队伍建设发展中的影响。

高等教育国际化的影响直接体现在高校机构本身和高等教育参与者(即高校管理人员、教师、学生),但其产生的作用和结构并非短时间能发挥和体现出来。这种影响可以理解为一种“潜在利益”,比如高校教师国际间流动对国际科研合作的长短期交流影响。基于此,这种影响实际会表现為高等教育工作中的经验、过程和项目,也同时会产生“积极”和“消极”影响,比如国际化经验对于教师本身及其学术生涯的影响是相对复杂且多方面的,不能简单评价是好是坏。

此外,国际化师资队伍成为大学评价体系重要评价指标,其对高校师资队伍建设中国际师资与本土师资团队管理与融合所带来的挑战更为复杂。由此,本研究从建构主义的教育人力资源角度来理解高等教育国际化,明确其本身并不是高校治理和发展的一种目的,而是一种不断往复、不断修正调整的高校发展过程。在“双一流”建设背景下,高校将国际化内化到教育人力资源,特别是在海外智力资源的综合利用方面,表现为对外籍教师和海外人才的获取、维护、激励以及运用发展,实现国际化进程与师资队伍提升互相促进,促使一流大学真正将国际化作为大学治理能力提升的重要抓手。大学国际化进程的核心是教师的国际化。教育人力资源管理的职能体现在选人、用人、留人、育人方面[9]。西南交通大学国际化战略在引智工作层面上,通过实施外专引智“项目”,实施“集群式”外专引智工作路径,实现外专引智工作和国际科研合作的引智“平台”,对接教育人力资源管理中的“选人、用人、留人”环节。本文主要基于西南交通大学的国际化发展战略和海外人才引进政策,介绍学校具有轨道交通特色的“项目—集群—平台”层级型和“选人—用人—留人”相结合的外专引智工作的模式及经验,以期为我国西部的行业特色类高校吸引国外智力资源、提升师资国际化水平提供参考和借鉴。

二、国际化战略对高校外专引智工作的影响

(一)方法与样本

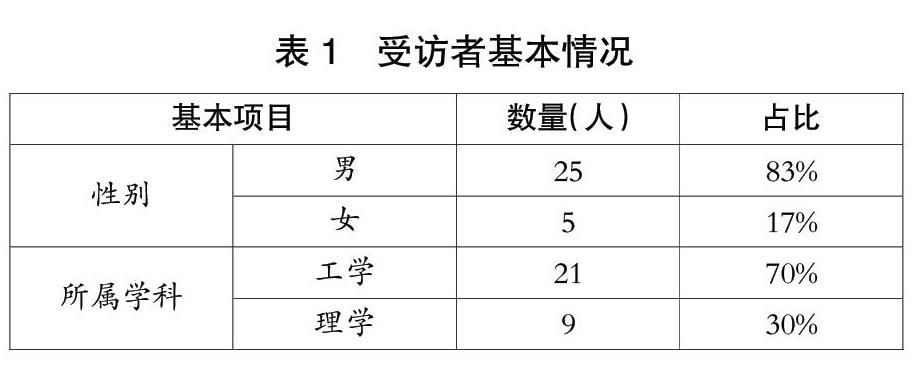

本研究采取德尔菲法对西南交通大学外专引智工作进行评价,选取30位西南交通大学短期外国专家、长期外籍教师(西南交通大学2018年来校交流90天以下的外国专家800人次,长期在校工作外籍教师32人);选取15位校内引智项目申报教师(含机械工程、交通运输工程2个一级学科国家重点学科教师,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科教师)进行采访,受访者的基本信息如表1所示。被访外国专家和外籍教师均为理工科学科背景,反映出西南交通大学的学科特点,受访者对学校外专引智政策举措比较熟悉,能够较好地对调查问题进行反馈。本次德尔菲法对访问对象进行了两轮咨询,问卷回收率为100%。

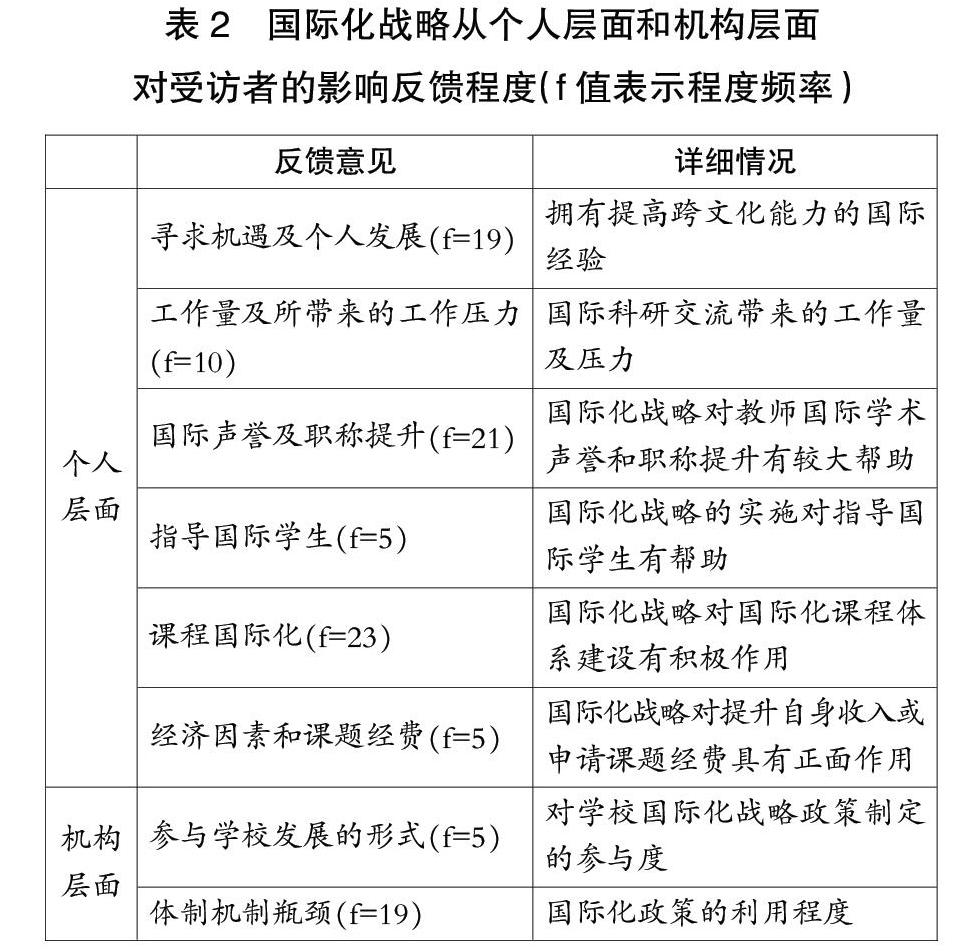

调查发现,国际化战略的实施对外籍教师国际化学术声誉和职业发展带来了影响(见表2)。外籍教师认为,这些因素成为国际化战略对教师个人层面的影响要点。这反映出学校外籍教师从个人层面对学校实施的国际化战略持正面评价,主要表现在国际化战略政策的制定和实施对其个人发展和职业提升具有积极作用和影响。从表2的反馈信息可看出,外籍教师表达出希望参与国际化战略政策制定的愿望。这反映出,在机构层面上,学校的国际化战略政策的制定和实施具有提升空间。

从表2反馈情况分析,教师国际学术声誉和职业发展成为外籍教师(专家)、项目申报教师普遍关注的国际化战略对其个人层面的“影响”要点。反映出学校外籍教师、外国专家、项目申报教师从个人层面对学校实施的国际化战略持正面评价,主要表现在国际化政策的制定和实施对于教师个人发展和职业提升具有积极作用,同时也从机构层面反映出国际化政策的制定和实施存在提升空间。

(二)西南交通大学“项目—集群—平台”特色型外专引智工作模式

教育管理学的教育人力资源管理指出,人力资源的获取、维护、激励、运用等是为教育组织和其成员发展实现“双赢目标”的过程[10]。学校开展外专引智工作实际上也表现出教育人力资源管理的“双赢”过程:一方面,学校通过寻求政府有关部门的政策和资金支持,为学校教师开展科研国际合作带来政策和资金资源;另一方面,校内教师通过申请引智项目、邀请外国专家来校从事教学和科研交流,促进了学校教学、科研和师资队伍的国际化建设。在西南交通大学推动外专引智工作过程中,从政府有关部门(如科技部、四川省科技厅等)争取外专引智项目,即意味着学校通过外专引智项目获取了外专人力资源,在用人层面实现了教育人力资源管理。学校通过引智项目的执行,“集群式”地聘请外国专家和外籍教师的过程,完成了引智项目与学校学科建设和发展的关联和互动,即是学校外专人力资源的“维护和激励”,即发挥好“用人”这一管理维度。通过“项目”的积累、“集群”式引进路径,西南交通大学运用外专引智项目资源,实现与科研国际合作的有机结合,服务学校一流学科建设。

本文认为,高校的外专引智项目是充分利用和获取海外优秀人才的重要资源,而集群式外专引智工作是实现资源效益最大化的路径,搭建如学科创新引智基地、国际联合实验室等平台是开创特色型外专引智工作的发展导向,实现引智工作与科研国际合作及一流学科建设有机结合是最终目标。传统认知中,管理层级里各个部门与环节通常是相对孤立和静止的,“强调自己的功能性作用,没有融入到组织的整体战略中”,西南交通大学在推动学校综合改革的过程中,充分将学院的办学自主性激发出来,将引智项目与学院学科发展和周期目标考核相结合,突出学院在国际化战略实施过程中的主体性,将“人才治理”贯穿于人才强校主战略和国际化战略实践过程中,实现政策制定、政策实施与政策绩效可溯的一致性。

在“选人”即获取项目资源方面,西南交通大学充分调研学院学科发展对引智工作的需求,结合学院周期目标考核,有的放矢确定引智项目申报团队,实现管理部门、学院主体、学科团队协同参与、信息共享,提高外专引智工作的精准度。例如,学校职能部门针对高速铁路磁悬浮领域科研团队引智需求,对接科技部与四川省有关部门,将高端外国专家引进计划重点推介给校内团队;学校牵引动力国家重点实验室磁悬浮相关研究团队积极与电气学院、机械学院等学术团队对接,共享外专资源,协同组织申报材料,实现集中优势,成功获取国家政策支持。

在“用人”即集群式引进和使用外国专家与外籍教师资源方面,《西南交通大学“十三五”国际化工作实施意见》明确“集群式”引进外国专家和外籍教师是学院学科团队外专引智工作的重要路径。学校职能部门明确规定学院学科团队在制定引智规划时注意引智团队的年龄、层次和学科布局,以“学科创新引智基地”培育项目对专家团队的构成要求为蓝本,实现引进国外智力资源的效益最大化,为学院搭建外国专家和外籍教师人才库提供政策指导和目标要求,以期实现外专项目的申报阶梯,实现政策资源的可持续性运用。

在“留人”即构建外专引智综合利用平台方面,西南交通大学通过出台《学科国际伙伴计划》《国际化战略实施意见》等文件,将外专引智工作紧密结合到学校一流学科建设中,聚焦外专引智服务学校人才强校战略、服务学校科研国际合作,将引智项目通过若干年集群式引进的工作路径,逐渐发展和成长为学科创新引智基地、国际联合实验室、国际联合研究中心等。筑巢方能引凤。平台的搭建,反向推动了学科团队进一步引进国外智力资源,激发国际科研合作交流的潜能,真正实现外专引智和国外智力資源从“数量”效能转化为“质量”效能。总体来看,西南交通大学多年来开展的外专引智工作,依托于学校“综合改革”释放的改革红利,强化学院办学主体地位,发挥多元主体的管理合力,通过协同合作,突出学科发展的目标导向作用,最大程度地释放学科团队开展外专引智工作对一流学科建设的助推作用。2014-2019年,西南交通大学已获得科技部(国家外专局)引智经费超过3000万元,年均邀请外国专家来校交流超过300人次,长期在校外籍教师近40人,成为学校国际化师资队伍的重要组成部分。

三、“项目—集群—平台”引智工作模式的改革实践

在国际化战略实施过程中,西南交通大学推动外专引智工作服务学校人才强校主战略和一流学科建设,改革探索出特色鲜明的“项目—集群—平台”工作模式。在这个模式中,西南交通大学在“如何将外专引智工作服务到国际科研合作及一流学科建设中”这一问题上做了诸多实践。

(一)探索建立符合一流学科建设的引智工作项目资源分配预判机制

西南交通大学是轨道交通领域学科门类最齐全、专业配套最完善、核心资源最集中的一所大学。得益于我国高速铁路建设的迅猛发展,学校为我国轨道交通产业发展提供了强大的智力支撑和学科储备。为应对学校轨道交通相关学科领域的国际科研合作需求,西南交通大学在制定年度外专引智项目申报计划时,及时联络学院与学科团队,预判引智资源需求,提前布局符合学院学科发展和周期目标任务考核的项目预申报机制,保证申报不断档、项目有连续、成果绩效可追溯。

(二)探索推广符合引智资源激励机制的“集群式”扶持机制

西南交通大学分别从学校、学院、科研团队维度逐渐树立了“集群”式外专引智工作模式,发挥团队引才对学院构建国际化师资队伍储备的重要性,特别是考虑到存在年龄阶段层次差异化、以青年外籍人才为主体的外籍人才阶梯队伍等情况。西南交通大学出台了外籍教师(专家)聘任管理办法,从体制机制上要求学院承担起用人主体责任,破除以往引智过程中“点对点”的引才方式,实现从“点”到“面”、从校内教师通过引智项目邀请外国专家,发展为校内科研团队通过引智项目邀请外国专家团队的引才方式改革,彻底消除以往引智项目“撒胡椒面”式的资助方式,实现全部以团队项目为资助方式的引智项目资源扶持模式改革。

(三)强调“管理即服务”的改革导向,加强外专引智服务保障机制建设

西南交通大学在国际化战略中明确强调,学校管理职能部门必须不断优化管理,整合行政资源,突出管理部门的服务属性,构建外专引智工作的服务保障机制。具体而言,学校国际合作与交流处在党委组织部(人才办公室)领导下,统筹学校外国专家和外籍教师的管理和服务工作;在人事处制定教学科研单位周期目标考试时,结合学科评估指标任务,确定学科外国专家和外籍教师规模与任务,预判项目扶持的学科导向;与学校科学研究院及时协调科研国际合作相关项目平台建设工作,共享外专引智项目资源,组织好学科创新引智基地、国际联合实验室等国家重点项目申报工作。此外,学校国际合作与交流处严格执行国家有关规定,在学校外籍教师(专家)管理办法中明确对教学科研单位提出管理外国专家和外籍教师的主体责任,对来校工作外国专家和外籍教师提出师德师风要求,将管理责任融入到日常服务工作之中,对外籍教师和外国专家探索实施个性化服务保障机制,协调安排邀请、来校(入职)等保障环节,以实现管理全覆盖、服务个性化,打通外国专家和外籍教师的服务管理全过程。

四、当前国际化战略实施过程中

外专引智工作存在的问题

(一)外专引智工作与一流学科建设的对接不够完善

“双一流”建设深入推进背景下,高校外专引智工作中仍存在重视“帽子”人才、重视“高端”外国专家、重复引才等现象。此类问题的根源在于,高校关于人才战略和国际化战略的顶层设计与学校学科发展对人才的需求存在不对称。学校职能部门制定的引才規划与教学科研单位(特别是学科团队的需求)存在供需不均等问题。尽管学校人才主管部门及外事管理部门在制定外专引智工作规划过程中会组织教学科研单位进行研讨座谈,但实际上只有学科团队才真正了解和掌握本学科在国际科研合作中需要引进和邀请的外国专家及团队。受限于行政职能部门主导的引才工作体制,虽然近年来西南交通大学通过学院综合改革已赋予学院相当程度的主导权,但是学院内部学科团队在提出引才需求、参与项目组织等环节中作用发挥仍不完全。学科团队对外专引智工作的参与不足,直接造成学校职能部门掌握人才信息不完善、资源共享不畅通、项目成果绩效评价不充分等问题。

(二)从引智项目到引智平台的转化动能不足

外国专家和外籍教师作为师资国际化的重要组成部分,其本身面临供给与需求信息不对称的问题,同时也存在严重依赖项目政策资源有效供给的问题。只有人才信息有效流通、政策资源持续保障,教学科研单位的学科团队才能充分利用好外专引智资源;通过集群式引才工作路径,才能最终实现引智项目到引智平台的动能转变。以西南交通大学为例,虽然近年来学校引智项目已完成从个体项目向集群式引智项目的转变,但是学科团队存在囿于政策资源供给不足或不持续、学校对学科团队外专引智工作激励机制不完善等问题,以及学科团队将引智项目逐步提升为引智平台的内生动能不足。

(三)外专引智工作的绩效评价与成果推广工作有待提升

西南交通大学探索实施的“项目—集群—平台”的外专引智工作模式目前仍欠缺科学合理、有效运行的绩效评价标准和体系,对引智项目和平台的成果总结仍不足以涵盖学科发展,特别是国际科研合作的重要进展,后期仍需进一步归纳总结项目设置、服务体系以及成果绩效评价与推广工作。

五、结语

中央《关于深化人才发展体制改革的意见》明确指出:“人才发展体制机制改革是全面深化改革的重要组成部分,是党的建设制度改革的重要内容。”高校引进外国专家和外籍教师从数量到质量、从个体引进到集群引进、从依靠项目到依托平台是外专引智工作的发展趋势。以服务学科建设为目标,以科研国际合作成果为导向,借助国家引智项目政策资源,学校职能部门、教学科研单位、学科团队合作开展外专引智工作,一方面有助于推动以学院为主体的学校综合改革工作,另一方面有助于为学科团队及学科发展提供真正所需的外专引智资源。学校管理职能部门应进一步加强外专引智工作的责任感和使命感,在“海外人才引进”大格局下,部门协同校院两级联动,鼓励设立支持外国专家和外籍教师引进的“人才特区”,开展差别化外专引智工作,从而进一步激发学科团队的引才动能与用才潜能,实现学校外专引智工作的可持续发展,服务学校一流学科建设。

参考文献:

[1]中华人民共和国科学技术部.中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见(中发[2016]9号)》[EB/OL].(2017-01-17)[2019-08-27].http://www.most.gov.cn/kjzc/gjkjzc/kjrc/201701/t20170117_ 130534.htm.

[2]焦京虎.以十九大精神引领引进国外智力工作[J].国际人才交流,2018(11):6-7.

[3]王芳芳.“双一流”大学建设任务下高层次人才引进工作的对策研究——南京工业大学海外人才缓冲基地为例[J].教育现代化,2018,5(37):317-318,348.

[4]周学馨,曾巧.海外高层次人才治理机制创新研究[J].领导科学,2019(10):93-96.

[5]BEDENLIER S, ZAWACKI-RICHTER O.Internationalization of higher education and the impacts on academic faculty members[J].Research in Comparative & International Education, 2015,10(2):185-201.

[6]伍宸,宋永华.“双一流”建设背景下高等教育国际化办学价值取向及绩效评估体系建构[J].中国高教研究,2019(5):6-12.

[7]北京师范大学国际交流与合作处 王秀梅教授:建设“双一流大学”推进师资和人才培养国际化[J].国际人才交流,2017(6):46-47.

[8]黄非,李毅.现代大学治理与国际化评价研究——以华南理工大学为例[J].国家教育行政学院学报,2011(8):40-43.

[9]郭继东.教育人力资源管理[M].北京:北京大学出版社,2013:14.

[10]褚宏启,张新平.教育管理学教程[M].北京:北京师范大学出版社,2013:444.

编辑 徐玲玲 校对 吕伊雯