基于高考地理核心素养的课堂问题设计探究

2020-04-07龙法桃

【摘 要】本文分析传统地理课堂问题设计存在的问题,以“南亚与印度”一课为例,论述基于高考地理核心素养的课堂问题设计策略,提出明确教学任务、准确把握课程目标和课程标准、创设情境、细化地理课堂教学活动设置、培养学生的发散思维以及运用课堂观察表对问题设计进行评价等做法,为高中地理教学提供参考。

【关键词】高考 地理核心素养 课堂问题设计 策略 评价

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)34-0082-02

地理学科素养的考核要求是,面对高考地理试题情境下的问题,能够用地理眼光、地理的头脑和地理实践去解决。国家新课改方案中提出高中课程教学改革应突出学科核心素养。学科核心素养统领课程标准,即课程性质与基本理念、课程目标、课程结构、课程内容、学业质量标准和实施建议要与学科核心素养相一致。同时,“一核四层四翼”高考评价体系对高中地理教学落实学科核心素养也提出要求。高考试题对素养的考查主要是通过真实情境,巧设问题角度,深化“小切口,深挖掘”的考查思路,体现基础性、综合性、实用性和创新性。为此,课堂教学要夯实基础,提升能力、渗透素养,培养学生的地理思维能力。本文以“南亚与印度”一课的课堂问题设计为例,探讨基于高考地理核心素养的课堂问题设计策略。

一、传统地理课堂问题设计存在的问题

“南亚与印度”这节课是高中区域地理内容,教师日常习惯按区域地理的学习套路来设计教学,先介绍南亚的地理位置,接着分析其自然特征,再讲解其经济特征。传统课堂强调记忆、理解和概括,对不同知识点的问题设计缺乏相互联系性,学生只是就知识回答知识。这种满堂灌的教学模式,难以在课堂中培养学生的学科素养。

高考试题设问类型是在一定的生活实践和学习探索情境下多角度、多层次地设问,具有很强的逻辑性、开放性、指向性、限定性。实际上考试中的解题就是解决问题的过程。因此,基于高考地理核心素养下合理设计课堂问题,既能形成高效的课堂,又能潜移默化地提高学生的地理学科核心素养。

二、基于高考地理核心素养的课堂问题设计策略

(一)明确“南亚与印度”的教学任务。本节课有五部分教学任务:第一,找地理位置;第二,找地形、河流;第三,分小组探究气候;第四,分析农作物分布及其与降水的分布关系;第五,分析工业区的分布和成因。要求学生掌握南亚的自然概况和工农业经济分布及分布原因。由于自然条件影响工业与农业区的分布,所以学生必须掌握南亚地形和矿产图、气候类型分布图、主要农作物分布图和三大工业区分布图,挖掘地图中的地理知识。

(二)准确把握课程目标、课程标准,科学设计课堂问题。研究课程标准,根据高考的要求和学生学情,总结归纳出本课需重点探讨解决的主要问题,形成类似于高考试题设问一拖三或一拖四的问题组合串。教师通过创设一定的活动情境来设计问题组合,问题和问题之间要有关联性、逻辑性,能够带动学生逐步解题,使学生明确学什么、怎么学、學到什么程度,甚至在解题中掌握归纳、推理、阐释、分析和质疑的能力,全面提高学生的学科素养。

关于“南亚与印度”这节课的南亚气候,笔者是这样设计问题链的:

首先,通过设计三个去南亚研究学习旅游的学生描述当地气候的特征,导出这部分知识,让学生推测三地气候类型,这样的问题设计目的是作为本节课重点内容的辅助问题。

生 1:幸亏没带太厚的衣服,这里比防城港还热;庆幸带了雨伞,雨量超级大。

生 2:尼泊尔挺凉爽的,早晚温差大,和我们国家西藏差不多。

生 3:没想到在巴基斯坦也有这种气候,听老师说,在撒哈拉这种气候最典型。

接下来,围绕教学重点知识,设计若干有内在逻辑联系的问题组合,让学生归纳当地气候类型,并引导学生阐释、分析气候特征。

①找出南亚主要的气候类型及分布。(归纳)

②画出冬、夏季印度半岛盛行的风向。(实践)

③分析世界“雨极”乞拉朋齐降水丰富的原因。(分析)

④思考夏季风的异常引起降水有时多、有时少,会导致哪些自然灾害呢?(阐释)

这四个问题之间是存在内在联系的,前两题的设问是后两题的铺垫,一步一步引导学生思考,分析地理现象的分布格局和空间关系,知道它在哪里、什么时候发生、它为什么在那里等,形成区域认知的基本思想和方法,在分析问题的过程中提升学科素养,这符合高考地理的评价方式。综上所述,“南亚与印度”这节课的问题组合是基于高考地理的学科核心素养的设计。

(三)创设情境,激发学生回答问题的积极性。问题设计好了之后,需要把这节课的五部分内容串联起来。在教学中教师有意设计一些有故事性的、源于生活的案例情境,激发学生的好奇心,学生便会投身其中,教师再加以点拨,对学生掌握地理技能就起到事半功倍的效果。

例如,“南亚与印度”这节课,笔者通过设计五个情境来完成教学任务,而且这五个情境是有关联的,形成一个旅游故事,这样的情境创设,充满悬念,有效激起学生的求知欲。

首先课堂导入:小明要去南亚旅行研究学习,故事的引入用南亚的自然地理和人文特征,让学生猜区域;接着创设四个情景,形成一条故事线索,把五部分的教学内容很好地串联起来。

情境一:学校外管处友情提醒,注意不用带厚衣服,让学生思考为什么当地气候特征和防城港的有差异,了解地理位置的相关知识点并准确描述;情境二:通过创设小明和好朋友的微信聊天,记录小明所见所闻,让学生根据小明的聊天内容从地图上找主要地形、河流;情境三:通过小明写的研学日记,设计问题组合,突破气候教学重难点;情境四:通过小明晒朋友圈,学习农业、工业等重点内容。以上设计的情境,贴近生活,能够引起学生的共鸣,激发学生回答问题的积极性,课堂效果很好。

(四)细化地理课堂教学活动设置,强化学生问题意识,体现学生学习的主体性。问题设计并串联好之后,就需要引导学生解决问题。通过活动使学生不仅掌握知识和成果,而且还要懂得这些知识和成果获得的过程、方法和途径,以此强化学生的问题意识,提升学生的学科素养。

教学中活动的设置是地理课堂教学的重点,教学目标能否达成取决于每个课堂活动是否都能有效完成。通过合作探究活动、学生互助,使学生学会动手操作、动脑思考、动口表达,探索未知领域,寻找客观规律,成为发现者,从而培养学生迁移应用基础知识、分析和解决实际问题的能力。

在“南亚与印度”的课堂教学中,笔者设计了四个活动:第一,营造活动气氛,如印度农业的分布,笔者先晒出印度手抓饭等美食的照片;第二,活动设计的实施要通过问题导学,让学生自己动手完成,如在南亚地形图中找主要地形区、河流;第三,画风向;第四,找农作物的分布等。严谨、细致的活动环节,使学生真正有“活”可“动”,从而更加主动参与到活动中,提高他们的地理实践能力;同时实现课堂活动的多样性,也体现教学的创新性。

(五)课堂问题设计要培养学生的发散思维。高考地理试题设问类型有的是开放性设问,要求学生在分析主题情境问题的特征和成因后,能够针对出现的问题或现象做出评价,结论是不确定的,可以赞成,也可以反对,但是都必须阐释观点。解题过程体现探究性、知识体现综合性、思维方式体现发散性等特征,因此日常课堂的问题设计必须培养学生的发散思维。例如,在学生分析印度的季风气候有年际变化大和人口、土地等特征后,可以向学生提出质疑:在印度能否大规模发展季风水田农业?促使学生发散思维,学会迁移已学知识去解决新问题,从而培养综合思维,提升学科核心素养。

三、课堂观察表对问题设计的评价探究

地理课堂问题设计能否培养学生的核心素养、引发和促进学生深度学习,学习的效果可以通过课堂观察量化表进行评价。

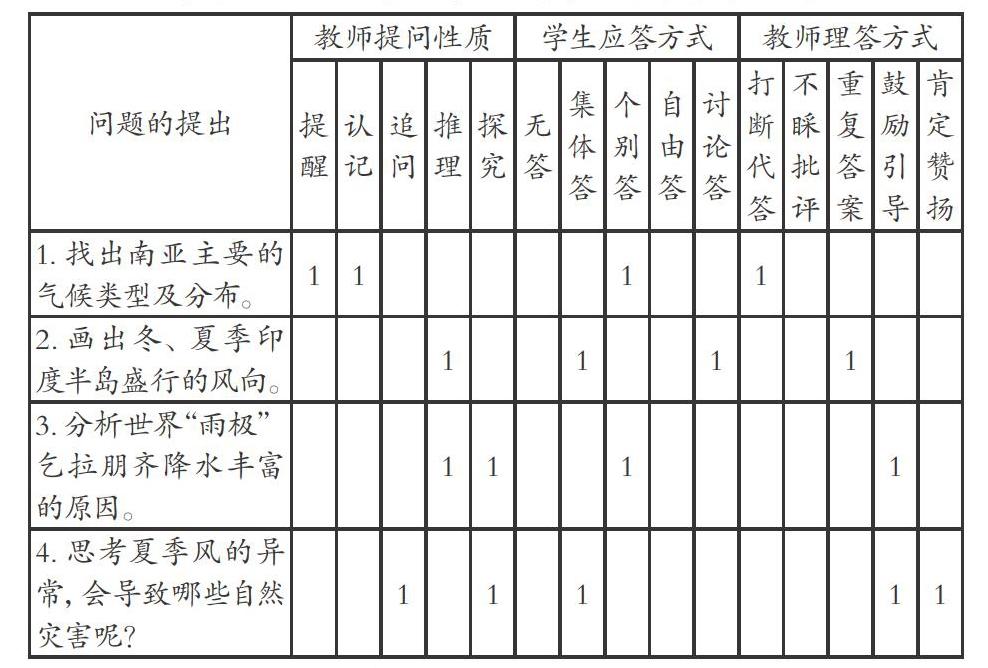

下面是学校吴老师区域地理公开课时,笔者用课堂观察表对课堂提问进行的量化统计(节选)。有了这张测量表,能直观地看出吴老师问题设计的亮点和不足。

地理教学课堂观察测量表

授课教师:吴老师授课内容:南亚与印度 授课班级:高二19

观课教师:龙法桃授课时间:2019.4.10 班级人数:55

观察点:课堂提问

观察维度:教师和学生(侧重于学生应答方式方面)

观察目的:1.观察教师的理答方式是否有利于激发学生的学习兴趣和主动学习的意识。

2.觀察教师提问的性质是否有利于完成教学目标,起到突破重点和难点的作用。

3.观察学生是否主动参与学习的每个环节并有所收获。

通过课堂教学观察,笔者发现课堂问题设计的亮点是探究式提问,能调动学生的思维,以分组合作探究的方式和用多媒体展示答案,能很好地激发学生的积极性;同时,设问方式和高考的设问角度切合,能在课堂教学中训练学生的高考答题思维。但是,问题的设计和提问的素养及技能都将是教师在专业成长过程中需逐步提升的。

总的来说,要想在地理教学中有效培养学生的核心素养,必须转变教师的教学方式,减少低效的教学活动,把课堂问题设计得有效和高效,充分发挥学生的主体作用。问题的设计要注重与生活建立联系,即创设真实的情境,让学生学用结合,培养创新精神,从而提高课堂教学效果,培养学生学科核心素养。

【参考文献】

[1]蒋天林.“问题链·导学”教学模式的探索与思考[J]. 中学物理,2011(04).

【作者简介】龙法桃,女,汉族,籍贯广西玉林,本科,学士学位,现就职于防城港市高级中学,研究方向为高中地理教学。

(责编 罗汝君)