盛唐鱼袋致仕李君尉铭文端砚考证

2020-04-07王俊虎

王俊虎

端砚始产于何时?一直是砚文化研究和收藏界关注争论的焦点。清代计楠《石隐砚谈》记载:“东坡云:端溪石,始于唐武德之世。”即初唐高祖李渊时期。而《钦定四库全书端溪砚谱提要》认为:“考端砚,始见李贺诗。”李生于公元790年, 即中唐时期。而目前国家馆藏的有考古出土报告的唐代端砚,也皆由中晚期唐墓出土。不过,不少古砚收藏家根据古砚形制变化规律和藏品,认为端砚始产应早于中唐,但一直缺少有力的物证。笔者有幸从古玩市场淘到一方唐代箕形紫石砚(图1),考证认为系盛唐端砚,上有原刻21字铭文,清楚地记录了砚主人姓名、职务、铭砚事由、理想追求和人生成就,展现了盛唐时期,一位挂鱼袋退休、受皇命修国史的骑都尉从五品高官使用砚台的面貌,极其罕见。

如图所示,砚为箕形,长18.9、首宽11.1、后宽11.8、首高3.5、尾高2.6厘米,属唐砚中的大砚。是砚左右边墙挺直,向下内收,与淌池有折痕相接;首尾向外弧凸,砚首与池底无折痕过渡;砚池深广,尾底设双梯形足;与米芾《砚史》和《歙砚谱》记载的斗样古端“两边平直,池斗深峻”完全相符,呈箕形砚早期特征。砚石细腻,坚润适中。石色紫中泛青,面浅底深,自然过渡。石声沉浊,如敲朽木。质理与吉州、虢州砚石明显不同,石肌内含宋坑端石常见的石英金星点、马尾火捺和黄白、青黑色的鹧鸪斑,与多位古砚藏家讨论认为,系端石产品(图2)。

此砚造型古朴,器大,体薄,池深,边线流畅,简中见精,与洛阳考古出土的盛唐箕形陶砚形制相同。通体土沁,墨锈蚀痕入骨(图3)。铭文为锐器勒刻,与常见的宋砚浅线划刻铭文有别,显得笔笔认真,深峻有力。字为楷体,结字高古,内容合范,字口老旧,内外气息相通,具备唐代原刻铭文的所有特征。

砚铭释读

唐代铭文端砚极其罕见,国有博物馆尚未见过著录,在众多私人藏家手中,也只见过刻有年号、姓名的。本砚铭文多达21字,分3列竖排,每列7字,内容丰富,或为目前国内首见。

究此砚铭,易识难解。铭文中虽有不少古体字,但除“薦”字外,其他皆常见。其对应的简体字为:“鱼袋致仕李君尉(第一列)修国史骑都撰权(第二列)地月臣薦大之利(第三列)。”铭文因无标点,又错列行文,内容罕见,笔者推敲了很久,广询师友,才基本揭开了谜底(图4)。

首先,笔者通过百度,弄懂了关键词的含义;然后,参照唐代墓志、碑刻习惯,并结合砚铭前后逻辑关系,发现铭文应以“撰”字为节点,分为两个部分,前面为“志”,写人记事;后面为铭,记怀抒情。断句如下:鱼袋致仕,李君尉修国史、骑都(尉)撰:权地月臣,薦大之利!根据唐代官员名称,推断“骑都”应为“骑都尉”,少一“尉”字,应为铭砚时误脱所致。

(一)鱼袋,致仕:唐代官员分为九品,在服饰上有严格的规定,通常五品以上为俗称的高官,皆配鱼符,以袋盛之,称为“鱼袋”。三品以上为金鱼袋,五品以上挂银鱼袋。六品以下为卑官,不配鱼符。“致仕”为古代官员离任退休的通称,“鱼袋致仕李君尉”则指:“享受挂鱼袋退休的李君尉,是位五品以上的官员”。

(二)修国史,骑都尉:在唐代,“骑都尉”是本官,属于武职勋官。唐代勋官按军功高低,分十二转,最高的上柱国,为十二转,正二品。骑都尉为五转,从五品。而“修国史”为使职官,可由不同文武职级官员担任,但通常德才兼备,受皇帝诏命,方能入史馆修撰国史。因身份特殊,常在唐史和碑志中与高官同列,倍感荣耀。所以,本砚铭将“修国史”排在“骑都(尉)”之前。“修国史、骑都(尉)撰”则指:(本砚铭)由担任过修国史的骑都尉撰写。

(三)权地月臣,薦大之利:此属于四字韵文,前后呼应,在唐代碑志中,十分流行。考“權”有多种词性含义,作名词,主要有权力、权益、权威之意;作动词,主要有应变、权衡、用权之意;作副词,主要有权且、暂时之意,可引申为“暂时行使”某职权,如“权国”,就是摄政的意思。这里有可能指“受诏修国史”的任职经历。“臣”作名词,指“大臣”的职务或古人自称;若作动词,则有“臣服”的意思。“地”指宽广的大地或胸怀,“月”指位高而明亮;所以,这4个字的含义可理解为“在朝廷要害部门当官,有经天纬地之才;用权要胸怀大地,心装明月”。“薦”也有多种词性含义,读豸zhi时,作名词,意指獬豸(獬廌),传说中能辨别是非曲直的神兽。读jiàn时,为荐的古体字,一为名词,指“薦食的草”;作副词,主要有反复、多次的意思;作动词,主要有推荐、举荐和报效的意思,如鲁迅诗“我以我血荐轩辕”中的“荐”字,就是报效的意思。 “利”主要有利益、贡献的意思。很明显,“大之利”应为一个词组,与“薦”搭配,形成动宾结构;意为“报效国家朝廷,作最大的贡献”。如此对应,“权地月臣”也应是一、三动宾结构。因此,结合砚主的特殊身份和退休铭砚的背景,这8个字主要想表达两层意思,一为抒发感情,写理想信仰;二为人生总结,记录成就。

(四)砚铭通解:砚主人李君尉是一名荣立过战功的骑都尉,承蒙皇帝恩典,奉诏修撰国史。今享挂鱼袋退休,特撰砚铭,以资纪念;身为朝廷重臣,要胸怀大地,公正贤明;努力以最大的贡献,报效国家朝廷!

铭后玄机

通过以上砚铭释读,我们有幸知道,唐代还有这么一位德才兼备的高官!但由于此砚十分罕见,心中不免存在疑问:我对砚铭的释读是否准确?砚铭的背后还有哪些未解之谜?下面我就把这些疑问和我思考的过程写出来,请方家教正!

(一)砚主和铭者是否属同一个人?

因为砚铭没有标点,所以,考证释读时,对“撰”字之前的铭文,存在不同的理解,有关砚主和铭者是否为同一个人,就容易产生分歧。一种观点认为:砚主为挂鱼袋退休的“李尉”,撰铭的人是修国史、骑都尉,“君”字是铭者对砚主的尊称。而笔者通过反复推敲,认为砚主和撰铭者都是李君尉。理由有三:一是“鱼袋致仕”放在铭首,是为了突出荣誉退休和铭砚事由。二是挂鱼袋只是官员待遇,并非官职;骑都尉的“从五品”与挂鱼袋“五品以上”前后相符;若非砚主所撰,则砚主应另署官职,铭者职务后也应另书其名;三是将姓名置于事由和官职之间,既可节约文字,又不会产生歧义。

(二)砚主名字究竟叫什么?

对于砚主的姓名,除了上述“李尉”观点外,还有朋友认为:“骑都尉”为官职名,不能分割和不全,铭文中“尉”字与“撰”字有可能是随葬时,被铭者记刻错位,铭文可断句为:“鱼袋致仕李君,撰修国史、骑都尉:权地月臣,薦大之利”,砚主人应叫“李君”,铭文自刻或他刻都有可能。但笔者认为,在唐代史官名称中,只有监修国史、修国史、史馆修撰和直史馆四种,而没有“撰修国史”的官名;而且,“撰字”离开原位后,文体结构变得模糊不清;还有,在唐代姓名叫“李君尉”的很正常,如剌史李君球,诗人李君何、李君房等;因此,砚主就是李君尉,“骑都尉”官名不全,应为刻者疏漏所致,这样更合乎情理。

(三)砚铭是随葬临时他刻,还是砚主自撰纪念?

在五代和宋砚中,笔者见过多方刻有墓志的出土砚台,上记砚主人的生平事迹、生死时间、撰志人和死者关系等,但无论详略,都有一定的格式,只要是随葬品铭文,必有故、讳、烧钱纸等专用名词。此砚铭文从格式到内容,明显与墓志和随葬无关,应属于砚主人在世时,为纪念退休、回顾人生而自创的作品(图5)。

细审本砚砚铭,文字为锐器勒刻,与唐代常见的墓志、碑志相比,显得简单草率,而且“薦”字还多写了一竖,很容易让人产生“随葬草就”的联想。其实,古代任何器物和载体铭文,都有时代特征,唐代墓志、碑志属特定标志物,为集体行为,规制仪式感强,多请名人撰文、名家书丹、专业石匠刻勒,显得正规庄严。而砚铭肇始于汉,唐代偶见,多属于个人自娱、友人题刻、甚至隐私作品,大多自撰自刻。从已出土的古砚实物来看,一直到北宋,石砚铭文大都为锐器“单刀”刻划而成,如果为双刀篆刻,反而与时代风格不符。本砚砚主李君尉,身为修国史的官员,其书法水平应该不差;但他不是明清时代时尚篆刻的文人,而且年迈退休时,目力和体力均会不济。因此,结合铭文行文规范、字口深峻、勒刻从容判断,砚铭系随葬前匆忙草就的可能性不大;同时,从铭文书法有据无神、字法合度、脱误“尉”字和“薦”字多笔来看,砚铭自书自刻的可能性不大,极有可能为自拟砚铭,由他人抄刻上砚。

(四)铭砚的时代属唐朝何时?

本砚砚铭虽然不见太宗、玄宗年号,但笔者考证发现,铭文中“鱼袋致仕”和“修国史”称谓,准确地将铭砚时间锁定为唐玄宗开元盛世。

据赖瑞和《唐代史馆的使职官名》考证,“唐代史官的正式官名,分为监修国史、修国史、史馆修撰和直史馆四种,既代表了不同层级和地位,亦可从官名中看出其时代先后。”唐哀帝天祐二年五月二十九日敕“翰林学士、职方郎中兼史馆修撰张荣,今修撰职名稍卑,不称内廷密重,宜充兼修国史”,为“修国史与史馆修撰职级谁高”提供了难得的答案。可见,修国史是仅次于监修国史的重要史官。

其中,“修国史”多用于唐玄宗天宝之前,最早始于贞观六年的令狐德棻,“六年,累迁礼部侍郎,兼修国史,赐爵彭阳男”。在唐后期偶尔见到,如《旧唐书·代宗纪》大历十二年,“以朝议大夫、守太常卿、兼修国史杨绾为中书侍郎”。《旧唐书·职官志》与《新唐书·百官志》均载:“天宝后,他官兼领史职者,谓之史馆修撰,初入为直馆也。” 盛唐的刘知几在史馆任史官长达20年,刘的本“官”常换,甚至担任宰相,但他的“职常如旧”,一直都是“修国史”。由此可见,天宝以后,除宰相、宠臣担任监修国史(玄宗至德宗时,只称修国史) 首长之外,其他史官已不叫“修国史”,而叫“史馆修撰”和“直史馆”。而李君尉是个从五品骑都尉,不可能是监修国史的长官,只能是资深的史官,所以,按“修国史”官名推断,铭砚时间早不过太宗贞观六年(632),晚不迟于玄宗天宝元年(742)。

我们再来考证“鱼袋致仕”的时间节点。据杜文玉《唐代的鱼袋与鱼符》考证,唐代不同品阶的官员,鱼符的质地和鱼袋装饰均不相同,只要一看鱼袋,品级一目了然。而随身鱼符分为左右,授官以右鱼。皇帝如有征召,则颁下左鱼,左右勘合者,官员便须应召入内。故《唐六典·符宝郎》载:“随身鱼符,所以明贵贱,应征召。”

《唐會要》卷31“鱼袋”和《旧唐书·舆服志》均记载,唐朝施行这一制度,始于唐高宗永徽二年 (651),当时规定,开府仪同三司及在京文武职事官五品以上,皆给随身鱼袋。而员外官(正员编制之外的官员)、试官(试任其任)、检校官(代理其官)等,还不能佩鱼。直到玄宗朝才规定,以上几类官员允许佩鱼。起初,官员死亡和卸任及致仕后,鱼袋要予以追回;自永徽五年规定,官员死亡后,鱼袋不再追收。开元九年(721),经宰相张嘉贞的奏请,才允许官员致仕和正常卸任者,终身佩鱼,“以为荣宠”。本砚李君尉“鱼袋致仕”,说明砚铭不会早于开元九年(图6)。

综上所述,此砚铭刻时间应为:开元九年(721)至天宝元年(742),此时正值盛唐“开元盛世”。

(五)是否是端石?产于何时、何坑?

本砚是否是端石?目前尚存争议。笔者将砚图发给众多砚友求教交流,有人持怀疑态度,其主要观点是“没见过”“我的藏品中没有这样的”,但都讲不出具体的否定理由和确认的石种,猜测吉州、虢州甚至蠖村石的都有。

笔者认为,唐代是优质石砚始产时期,在砚史典籍中能查到的紫红色砚石只有几种,其中,吉州石相对端石干枯粗松,主要特征是砚色紫中泛白,上罩丝网状白色石品。虢州石比端石泥质感更强,石色紫中偏红,难见石英状金星点。而蠖村石普遍青灰,矿物颗粒相对粗松,质地与端石明显不同。本砚笔者认定为端石,理由有五:一是石色相符。本砚紫中泛青灰,符合唐端的时代特征;二是石质相符。砚石细腻,坚润适中,石声沉浊,石肌与笔者收藏的其他唐宋端砚基本一致;三是石品相符。百度文库“端砚石品”载:“鹧鸪斑,也称麻雀斑,它是呈椭圆形的小斑点,疏密不一地洒落在砚面上。这些斑点有白中带黄色的,有黄中带褐色的,有青带黑色的,像鹧鸪或麻雀羽毛上的斑点而得名。”本砚石肌内含宋坑端石常见的石英金星点和火捺纹,黄白色和青黑色点状石品,也与端石的“鹧鸪斑”描述一致。而其他唐代砚石,同时具备以上石品的,从未见过著述;四是物主相符,李君尉“鱼袋致仕”,觅方好砚刻铭纪念,乃人之常情;他作为“修国史”五品高官,属皇帝近臣,也有能力拥有稀有的端砚;五是与考古研究报告相符。《文物》2004年第4期刊载全洪《唐代端溪石砚的几个问题》:“据广州地区出土的几方端砚可以看出,由于没有精细打磨,使得部分唐端砚乍一看‘石质重而‘泥气不足,也就是说缺管宋及明清砚那种端砚特有的细腻、温润和娇嫩的感觉。唐砚外观的颜色偏于青灰,少数呈紫红。”当然,部分砚友因为没有上手实物和见识不一,持怀疑甚至否定态度也理所当然。笔者也有可能存在未知误识,因此,真诚地希望广大师友共同探讨,以定“真身”。

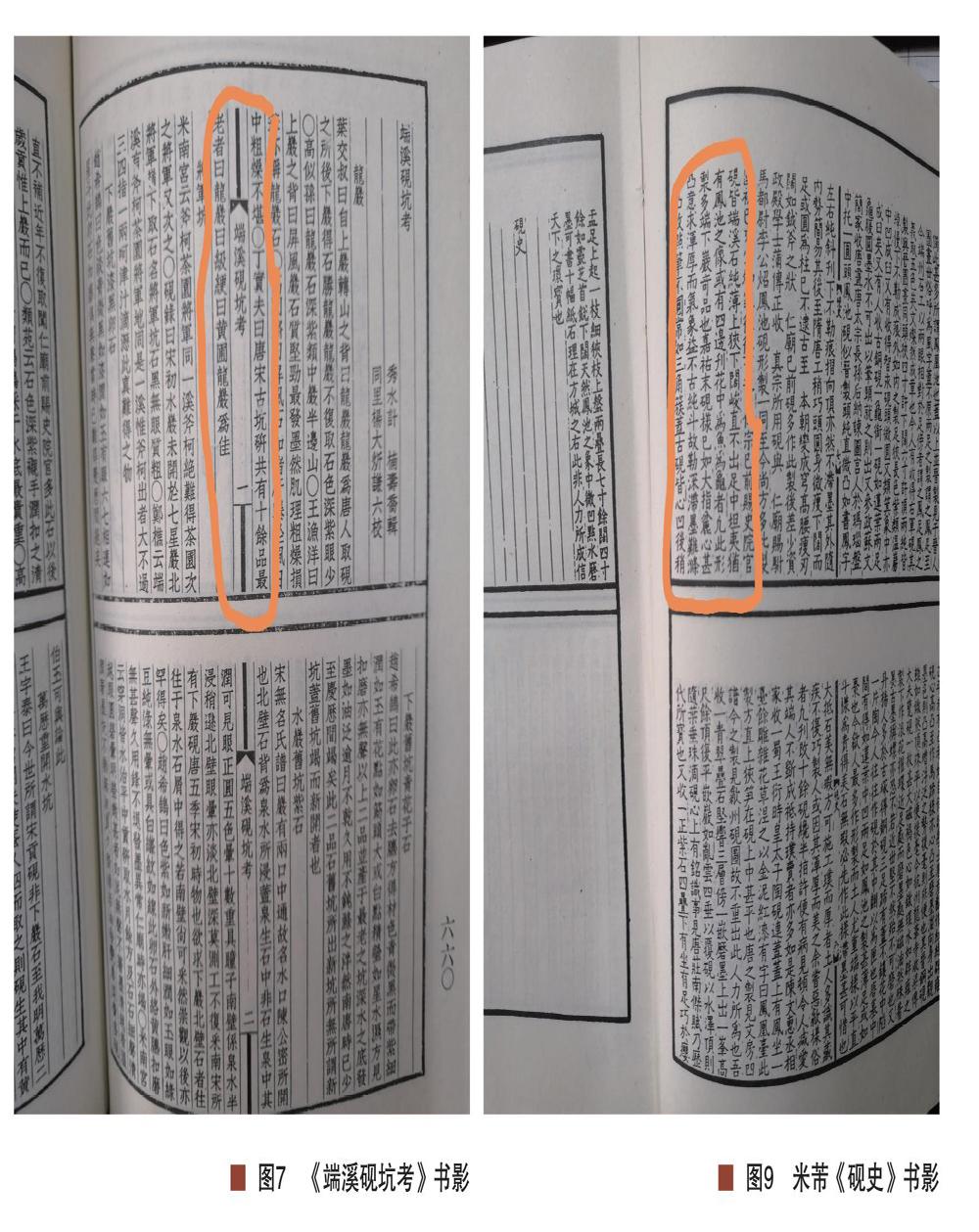

考唐端记录,只见于唐诗等文学著作,专门论著始于宋代。但查宋人砚著,无明确端砚始采时间记录。关于唐端开采坑口,也只是片言只语。宋代叶樾《端溪砚谱》有载:“上岩转山之背曰龙岩。龙岩唐人取石之所。”清代计楠《端溪砚坑考》(图7)集录多处:“丁实夫曰:唐宋古坑研有十余品,最老者曰龙岩,曰级绠,曰黄圃,龙岩为佳。”关于唐端的石质、石品特征,历代砚著难见著录。因此,本砚若为端石,究竟产于何坑,因著述和实物太少,已无法认定。

至于成砚时间,通常都早于铭砚时间,但从本砚无明显的使用痕迹来看,李君尉生前没有长期使用过,其成砚时间不会比铭砚时间太早,极有可能就是退休时受赐、受赠或自购的纪念砚。考开元年号共用29年,改元“天宝”,正是开元盛世的顶峰。此时君臣贤明,国力强盛,天下太平,李君尉拥有此砚,并退休铭志,正是盛唐时期政治、经济、文化和官员素质的集中体现。

本砚价值

众所周知,“砚贵有铭,價值倍增”。白居易曾言:“王建侯,侯建庙,庙有器,器有铭,所以论撰先德,明著后世,古今通制也。”本砚“年份老,端石造,高官用,真铭原刻,开门完整”,自然价值非凡。就文史价值而言,至少体现在以下4个方面:

(一)铭文罕见。以前只在典籍中,见过唐代砚铭和砚诗,今天终见物证,且铭文内容包含砚主身份、铭砚事由和事迹追求,这在唐代早期端砚、甚至整个唐砚中,都具有重要的意义,为研究唐史、官制、砚史提供了珍贵的实物标本。

(二)盛唐端砚。1965年,洛阳市博物馆曾发表《洛阳市十五年来出土的砚台》(图8),介绍了古都各代调色器与古砚共42方。其中唐至五代古砚25方,只有石质砚台1方,其余全是陶砚(澄泥砚)。而且,至今考古发现的唐代端砚,多见于广州、扬州、长沙等南方地区的中晚唐墓葬。考古界对李肇《国史补》描写的唐开元至长庆见闻“端溪紫石砚,天下无贵贱通用”就持怀疑态度。究竟端砚始产于传说中的“唐武德”时期?还是目前考古界认可的“中晚唐”时期?我十分认同著名的藏砚家黄海涛《认识唐代端溪石砚——兼与洪全先生商榷》的观点:唐端产量和存世量并不是考古界认定的那样少,其流行也肯定早于中唐。特别一提的是,以前我们看到这样的箕形砚,第一印象就是晚唐、五代的,本砚的断代不是来源于直署年款,以史料的形式多维度证明这种形制属于盛唐产品。从本砚精美的造型工艺来看,端砚始产“应该更早”,离传说的“武德之世”又接近了一步。

(三)高官用砚。唐代出入史馆皆高官,“重其职而秘其事”。著名唐相薛元超曾叹:“吾不才,富贵过人,然平生有三大恨:一是未能进士及第,二是未娶五姓女,三是不能修国史。”薛位极人臣,却有此感叹,可见“修国史”在唐朝,是多么的显要。

据清代计楠《石隐砚谈》记载:“端州汉以前不通中国(中原地区),唐宋砚充贡,官为监錾,满贡数则封穴,它无得盗。”但“唐端充贡”不知根据何在。端砚正式作为贡品最早记录,见于《宋史·太宗本纪》:“淳化二年夏,四月庚午,罢端州贡砚。”说明北宋之前,就有端砚之贡。宋米芾《砚史》(图9)又云:“仁宗以前,赐史院官砚,皆端溪石,纯薄,上狭下阔,峻直不出足,中坦夷,犹有凤池之像。或有四边刊花,中为鱼为龟者,凡此形制多端,下岩奇品也。”综合这些史料分析,我们不禁要问:唐代端砚生产是否存在官采、官制?北宋贡端和御赐史官端砚是否承袭唐制?因此,本砚的发现无疑对研究上述疑难,提供了新的思路和物证。

(四)先贤遗物。古代文人“学而优则仕”“居庙堂之高,则忧其民,处江湖之远,则忧其君”。本砚来自大唐开元盛世,一名不大不小的要职官员退休时,仍铭砚自省自警,要“公正贤明,敬君爱国”,这对我们今天“反腐倡廉,民族复兴,从我做起”来说,无疑是一件古老而生动的活教材!

遗憾的是,查遍现有资料均未找到“李君尉”的记载。唐朝为李姓王朝,赐姓常有发生,“李君尉”也许并非砚主本来姓名。在唐玄宗开元盛世,既是武职勋官,又受诏担任修国史要职的一定不多。在此,笔者呼吁有关专家学者帮忙考证指教,力争让本砚未解之谜早白于天下!