鼠年论鼠

2020-04-07刘华伟

刘华伟

摘 要:鼠在我国十二生肖文化中居首位,与十二地支中的“子”相对应。生肖鼠主要指老鼠,它除了在历史各个时期危害人类的生产生活外,其在商代以后也逐渐被赋予了文化符号,被人类当作文学、历史、艺术、民俗等方面的创作题材,还有被人类用于科学实验等,渐而成了让人类又爱又恨的特殊动物群体。

关键词:子鼠;老鼠嫁女;十二生肖

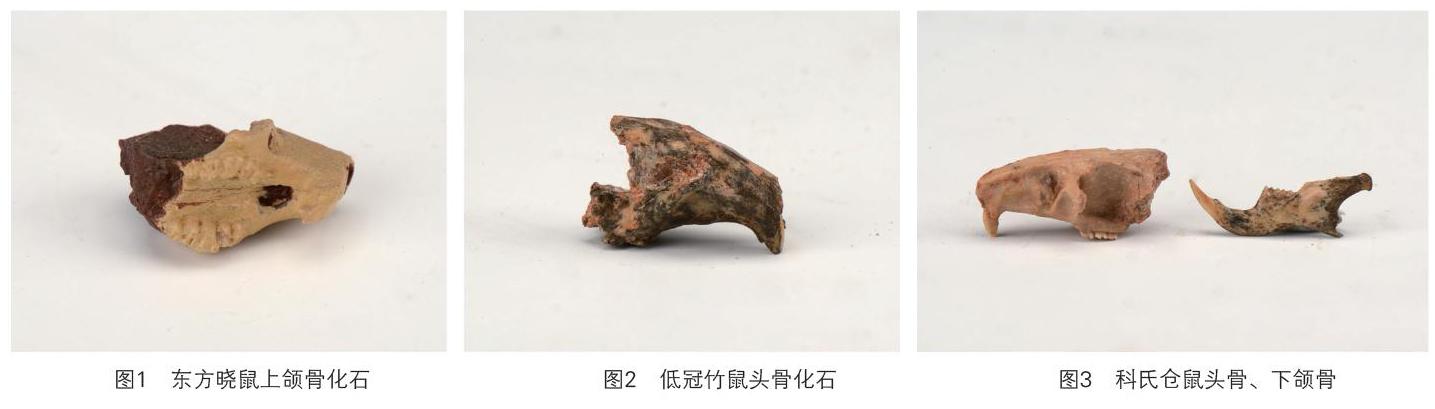

2020年是庚子鼠年。鼠居十二生肖首位,与十二地支中的“子”相对应,所以又称“子鼠”。在生物学上,广义角度的鼠是属于哺乳纲啮齿目鼠科的啮齿类动物,是哺乳动物中繁殖最快、生存能力很强的动物之一,分布于世界各个角落。其中,我国鼠类就有数百种,如松鼠、鼯鼠、大仓鼠、中华竹鼠、褐家鼠、小家鼠等。狭义的鼠主要指老鼠,俗称耗子,灰色的皮毛,体态小,尾巴较长,门齿发达,繁殖能力强。广义的鼠类早在5000万年前就已经出现,20世纪70年代在安徽省潜山县发现的鼠类上颌骨化石被认为是世界上最早的鼠类化石(图1),该化石称之为东方晓鼠,属于古新世晚期,另外在安徽省淮南市发现了上新世早期的低冠竹鼠头骨化石(图2)及科式仓鼠头骨、下颌骨化石(图3)等,说明鼠类哺乳动物的进化和繁衍远早于人类。自古以来,鼠类就与人类的关系密切相关,据考古资料研究,鼠类自人类定居生活伊始,就与人类“朝夕相处”,影响着人类的生产、生活,如距今8000左右的前埠下遗址出土有中华鼢鼠遗存[1];距今7000年左右的玉皇顶遗址[2]、翁家埠遗址[3]均发现有鼠类动物遗存;距今约6000年的西公桥遗址[4]、北阡遗址[5]、半坡遗址[6]、姜寨遗址[7]等都出土有鼠类动物骨骼,同时期的泉护村遗址的灰坑坑壁、坑底等也发现有啮齿类动物的洞穴,推测应是鼠类盗取粮食的活动痕迹[8];距今约4500的鲁家口遗址也出土有鼠类遗存[9],等等。从考古迹象看,鼠类依存于人类生活环境,主要在于盗取人类存储的粮食、破坏种植的作物和觅食生活垃圾,这对史前人类的农业生产和生活产生了一定破坏作用。有学者认为,为了防患鼠类危害,史前人类制作了专门存放粮食的陶制器皿,这种陶器一直延续到后代,对保存粮食防患鼠灾发挥了重要作用[10]。除此之外,鼠类作为个体形象在考古发掘中也有出土,如安徽省怀宁县孙家城遗址出土的陶塑老鼠[11],距今约5800年,老鼠造型粗犷、身体肥胖,嘴尖耳大,尾巴短小,臀部有一小孔可直接看到腹内部。由此可见,新石器时代先民对生活在身边的鼠类有了认识变化,从开始的抵触、防范到适度接纳,这也是人类对事物变化的认识过程。

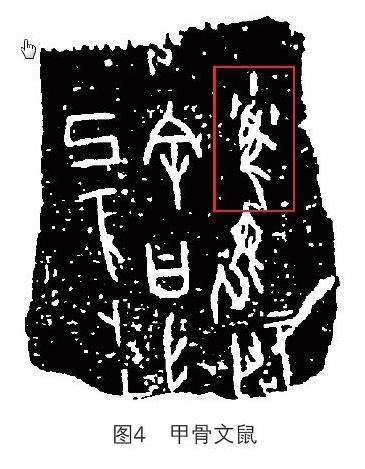

狭义的鼠即老鼠,除了在历史各个时期继续危害人类的生产生活外,其在商代以后也逐渐被赋予了文化符号,被人类当作文学、历史、艺术、民俗等方面的创作题材,还有被人类用于科学实验等,渐而成了让人类又爱又恨的特殊动物群体。关于鼠的文字记载,早在商代甲骨文中就有记录,如甲骨合集(2804)“己亥卜,王:余曰帚(婦)鼠母”(图4)、甲骨合集(19988)“甲申卜:(禦)帚(婦)鼠于匕(妣)己二牛(?)”。甲骨文“鼠”字是一个形象生动的象形文字,表现出了老鼠尖嘴、利齿、弓背、短腿、长尾的动物形态,同时还生动刻画出老鼠偷吃粮食、嘴边残留食物残渣的形象(图4)。在长沙五里牌、江陵秦家嘴、望山、荆门包山、郭店等地发现的战国楚墓中,出土了大量楚系简牍,其中也记录有鼠字,字形演变成了正面张口露齿、毛茸茸的下身、长长的尾巴。而到了云梦睡虎地出土的秦简中,鼠字的毛茸茸之身变得更加丰富了,张口露齿的形象也变得含蓄了。《说文解字·鼠部》曰:“鼠,穴虫之总名也。象形。凡鼠之属皆从鼠。书吕切。”其中王筠的《说文解字句读》称“穴虫”为“此谓凡穴居者皆通名鼠”。鼠字的变化,在字形上不仅体现出了鼠的形体特征和动物习性,也反映出人类对鼠的认识和理解也渐渐深入。

在文学作品中,春秋时期的诗歌总集《诗经》[12]生动记录了老鼠危害人类生活的片段,如《国风·召南·行露》曰“谁谓鼠无牙,何以穿我墉”,《国风·魏风·硕鼠》曰“硕鼠硕鼠,无食我黍……硕鼠硕鼠,无食我麦……硕鼠硕鼠,无食我苗”,《国风·豳风·七月》曰“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。穹窒熏鼠,塞向墐户,嗟我妇子,曰为改岁,入此室处”等。古人以诗歌形式分别描述了老鼠穿墙、田鼠盗取粮食、屋内打鼠洞等破坏行为,人们通过老鼠的强盗行为讽刺当时的封建统治者。史籍中也有关于老鼠本性的记载,如《汉书·五行志》[13]曰“鼠小虫,性盗窃”,《汉书·贾谊传》“欲投鼠而忌器,此善谕也”,汉代刘向的《说苑·善说》[14]载“鼠者,人之所薰也”,王充《论衡·答佞》[15]“穿凿垣墙,貍步鼠窃,莫知谓谁”等。南北朝以后,有关鼠的诗词也多了起来,如南北朝鲍照《代白头吟》“食苗实硕鼠,点白信苍蝇”,唐代诗人曹邺的《官仓鼠》:“官仓老鼠大如斗,见人开仓亦不走。健儿无粮百姓饥,谁遣朝朝入君口。”这首诗更加直白地讽刺了搜刮民脂民膏的贪官污吏。还有李白的《冬日归旧山》“拂床苍鼠走,倒箧素鱼惊”,李商隐的《安定城楼》“不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休”,宋代王炎的《犬捕鼠》“黠鼠穴居工匿形,宵窃吾余频有声”,张耒的《无题二首其一》“出门履齿苔痕满,隐几书尘鼠迹多”,明代文徵明的《履仁独留治平寒夜有怀》“灯昏夜参半,饥鼠鸣古屋”,等等。老鼠虽有可恨之处,但在有些文学作品中,它却代表了神的化身、吉祥如意的象征和聪明智慧的典范,如东晋《搜神记》载:“百年之鼠,而能相卜。”《二十五史·宋史·神宗纪》[16]载:“神宗八年四月戊寅生于濮王宫,祥光照室,群鼠吐五色气成云。”清代刘献廷的《广阳杂记》[17]载“天开于子,不耗则其气不开。”另有苏东坡的《黠鼠赋》曰:“吾闻有声,莫智于人。……卒见使于一鼠,堕此虫之计中,惊脱兔于处女,乌在其为智也?”还有清代石玉昆的《三侠五义》以五鼠喻侠义之士,清代蒲松龄的《聊斋志异》描写的勤劳质朴的鼠女阿纤,同时亦有《西游記》中美貌与智慧并存的金鼻白毛老鼠精。另外,在有关老鼠的民间习俗中,流传最广的当属“老鼠嫁女”的故事,该故事最早见于印度《五卷书》[18]记载,故事讲述一位印度苦行僧人救下一只小老鼠,以无上法力把老鼠变成了一位美貌少女,当少女长大后,苦行僧为其择婿,分别找了强大的太阳、云、风、山等作为择婿对象,但都不适合,最后发现合适的还是老鼠,苦行僧又用法力把少女变回了老鼠,并与鼠婿成婚。这个故事传说在我国各地区衍生出了不同版本的故事类型,如《中国民间故事类型索引》[19]程式故事中的四川省的《耗子嫁女》、辽宁省的《耗子嫁女》、福建省的《老鼠做新娘》等。另外,以老鼠嫁女故事为蓝本,又衍生出了丰富多彩的民俗艺术形式,如民间剪纸、木刻版画、布艺绣品等,这些民间艺术都以简洁明快、色彩鲜艳的造型,表现出了老鼠灵巧聪慧的艺术形象。在山东、陕西、湖北、四川、浙江、江苏、福建、广东等省的部分地区也有老鼠嫁女的习俗,如在老鼠嫁女的日子,有的以食物供于老鼠经常活动的地方以备鼠用,有的将年夜剩饭放于厨房、墙角等处,人们既不做工也不高声喧哗,否则影响老鼠娶亲,导致老鼠来年报复。