走向高收入国家:前景与条件

2020-04-07郑志国

郑 志 国

中国人均国民总收入无论按汇率法还是按购买力平价法计算,都是在2009年达到中等收入国家的平均水平。经过最近十年的发展,2019年中国人均国民总收入按汇率法计算超过1万美元,作为世界上最大的中等收入国家的地位得到了巩固和发展,但是人均收入同高收入国家相比还有较大差距。按党的十九大的战略部署,中国在2020年全面建成小康社会之后,再奋斗30年,将在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。用人均国民总收入等指标来衡量,中国到本世纪中叶应当初步建成高收入国家,基本实现共同富裕。未来中国从中等收入国家跃升到高收入国家的前景是光明的,同时受到多种条件的约束。本文拟从人口、资源、产业和科技等方面,分析未来中国建设高收入国家的前景和条件,探讨提高人均收入的一些问题。

一、对未来中国人均收入增长的预测方法和结果

长期以来,国内外一些专家对未来中国经济总量和人均收入增长趋势做了不少分析预测,所用方法有一定的实用性。

(一)预测方法

国内外学者对未来中国经济总量和人均收入增长趋势的预测在方法上是相似的,大体分为三个步骤:一是提出一定的假设条件,主要是根据中国过去一个时期的经济增长速度,来假设未来不同时期的增长速度,几乎所有人都认为未来中国经济增长速度将逐步下降;二是建立一定的模型,计算未来中国不同年份的GDP总量和人均GDP;三是分析影响未来中国经济增长的主要因素。因为不同人对未来中国经济增长速度的假设值不同,所以预测结果有较大差异。

一个国家的人均国民总收入取决于国民总收入和总人口两个因素。以某个年份如2019年为基年,未来某个年份的人均国民总收入,一方面取决于国民总收入从该年到基年的平均增长率,另一方面取决于同期人口自然增长率,即:

(1)

其中,R表示未来某年的人均国民总收入,I表示基年(起始年)的国民总收入,U表示n年内国民总收入的年均增长率,P表示基年的总人口,V表示n年内人口年均增长率。世界银行每年分别按汇率法和购买力平价法把各国以本币核算的经济总量折算为美元和国际元再进行国际比较;在比较中国和其他国家的经济总量和人均收入时,国内外通常按当年汇率将以人民币核算的指标折算为美元。这样在(1)式的分母中还需要增加另一个变量即汇率或购买力平价。

(2)

其中,E表示汇率或购买力平价,其他符号含义与(1)式相同。这两个公式反映了人均国民总收入的直接决定因素,也是国内外专家用于预测中国人均收入增长趋势的基本模型。

联合国等机构编制的国民经济核算体系在说明GDP等指标的“国际比较”用途时强调:“必须将以本国货币计量的数据按照购买力平价(而不是汇率)转换成以通用货币计量的数据。”“若按照汇率将GDP或其他统计数据转换为以通用货币计量的数据,则相对于低收入国家来说,高收入国家的货物服务价格会被高估,结果就会夸大二者实际收入的差异。”[1]但是,理论界对汇率法和平价法指标的真实度问题的认识存在分歧,国内外文献依然流行采用汇率法指标来进行人均收入的国际比较。由于,人民币兑美元的汇率受进出口贸易和外汇供求关系影响较大,若将中国用人民币核算的经济总量折算为美元会产生较大偏差。也有文献把人民币升值或汇率稳定视为中国人均国民总收入赶超发达国家的条件之一。本文在国际比较中将主要采用购买力平价法(以下简称平价法)指标,同时也适当采用汇率法指标。

(二)预测结果

虽然国内外学者的预测方法相似,但预测结果却差异很大。胡鞍钢等预测,2030年中国人均GDP按汇率法计算将达到46 670美元,按购买力平价计算将达到36 246美元[2]。现在看来这一预测偏于乐观,难以实现。周天勇预测,2040年中国GDP将达到80万亿美元,美国为30万亿美元;如果那时中美两国人口分别为13.5亿人、3.5亿人,那么两国人均GDP将分别为6万美元和8.6万美元[3]。姚余栋对中国和美国从现在到本世纪中叶的经济发展做了比较研究,预测到2049年中国人均收入可能达到美国人均收入的60%[4]。史正富分析了中国未来经济常规增长和超常增长两种情况:常规增长2013—2031年的年均增速为6%,2032—2049年的年均增速为4%,到2049年GDP将达到289.12万亿元;超常增长在这两个时期的年均增速分别为8%和6%,到2049年GDP将达到570.3万亿元。他按5∶1的汇率计算,2049年中国经济总量将达到114万亿美元,按那时有15亿人计算,人均GDP为7.6万美元[5]106-109。张其仔等从中国发展低碳经济的视角预测,2020—2050年中国经济增长率将从6.64%下降到3.04%,2050年GDP总量将达到234.42亿元,人均GDP按2005年价格计算达到24 716美元[6]。梁国勇认为,中国经济到2040年有望经历6%—8%(中高速)、4%—6%(中速)和2%—4%(中低速)三个持续十年的增长;GDP总量将在2030年左右超过美国,人均GDP在2030年将达到1.8万美元,2040年将达到2.7万美元。他还分析了未来人民币兑美元汇率的变化趋势,认为6—7将是人民币兑美元汇率的一个合理均衡区间[7]。洪崎等人预测,2035年中国人均GDP将达到4万美元左右,2049年将达到8.5万美元[8]。吴庆军、王振中研究了中国经济追赶和超越美国的条件,分析了未来中国经济总量增长和汇率变化对人均收入赶超美国进程的影响,在多种条件下做出了一些预测:如果未来一个时期中国GDP年均增长率为7%,人民币兑美元每年升值1%,那么中国GDP将在2025年超过美国,人均GDP将在2052年超过美国;如果未来中国GDP年均增速为6%,汇率保持稳定,那么中国GDP将在2030年超过美国,人均GDP将在2073年超过美国;如果GDP年均增速为5%或更低,人民币贬值,则中国人均GDP在21世纪不可能超过美国[9]。

国外学者对未来中国经济增长的预测也不少。美国福格尔教授对2040年中国和美国GDP总量及人均水平的预测结果是:中国GDP为123万亿美元,人均GDP为8.5万美元;美国GDP为41万亿美元,人均GDP为10.7万美元[5]108-109。挪威学者乔根·兰德斯预测,到2052年中国人均GDP大约为34 000美元[10]。

二、总人口约束条件下中国人均收入的增长前景

中国在建设高收入国家过程中必须统筹考虑国民总收入和总人口两方面因素,在追求经济更高质量发展的同时实行正确的人口发展战略。近年来,社会上主张全面放开生育、实行自由生育乃至鼓励生育的呼声很高,未来总人口有多种可能的变化,在这种约束条件下的人均收入增长前景也存在多种变数。

(一)总人口对人均收入的除数效应

1949—2019年,中国总人口由5.42亿人增长到14亿人。1952—2018年,中国国民总收入按当年价格计算由679亿元增长到896 915亿元,大约增长了1 320倍;人均国民总收入由118.12元增长到64 277.47元,大约增长了543倍。(1)数据来自于国家统计局国民经济综合统计司:《新中国六十年统计资料汇编》,第12、69页,中国统计出版社,2010;国家统计局:《中国统计年鉴-2019》电子版表3-1,国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm,访问时间:2020年1月6日。后者增长倍数之所以不到前者增长的一半,是因为总人口增长对人均国民总收入产生了巨大的除数效应。

2017年全世界高收入国家的年中人口之和为12.49亿人,而当年末中国总人口为13.9亿人,比所有高收入国家人口总和多11.3%,即1.41亿人;当年全部高收入国家的国民总收入之和为595 268亿国际元,中国为233 008亿国际元,相当于前者的39.14%。(2)数据来自于《国际统计年鉴-2018》中“年中人口”“按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标(2017)”数据,国家统计局网站——国际统计年鉴,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm,访问日期:2020年1月6日。目前全部高收入国家的资源总量和科技实力之和远远超过中国,在总人口不变的情况下,只有当中国国民总收入超过所有高收入国家国民总收入之和的11.3%,人均国民总收入才可能达到高收入国家的平均水平,这是极其艰巨的任务。

人口众多为中国经济社会发展提供了充足的劳动力资源,形成了旺盛的需求,同时也对资源环境产生了巨大的压力,对国民总收入的除数效应在很大程度上制约着人均收入的提高。现在一些学术论文和媒体言论普遍把中国人均收入低当作经济发展不足问题,对总人口的除数效应有所忽略或估计不足。实际上,现在中国人均收入同发达国家相比有较大差距,是由人口众多和经济发展不平衡不充分双重原因造成的,不能视为纯经济问题。

(二)中国总人口的适度区间和未来三种可能的走向

对一个国家来说,总人口的适度区间是指在既定资源环境条件下,通过经济社会发展使人民生活达到理想目标所应当保持的合理人口数量范围,由总人口的上限和下限构成。人口学界对中国适度人口和极限规模的看法不一致,其中一种意见认为,中国总人口的适度区间下限为5亿人,上限为10亿人[11]。其主要依据是:中国自然资源总量居世界前列,而人均资源拥有量低于世界平均水平;经济总量保持世界第一或第二位,而人均收入刚刚接近世界平均水平;污染物排放总量居世界前列,而人均排放水平较低。总量和人均量世界排位反差过大,表明中国总人口已经超过了适度区间。中国总人口适度区间的数量界限还有待探讨,但是,资源环境条件和社会主义现代化的宏伟目标要求总人口保持适度数量,这是毋庸置疑的。

同过去相比,现在中国人的生育观念发生了很大变化,但是生育二孩的愿望是普遍存在的,相当一部分人希望生育三胎甚至更多,只是受生育条件限制而有不同的选择。从社会各阶层的生育愿望和条件来看,大体分为四种情况。一是改革开放以来出现的数千万乃至上亿人的高收入阶层,包括私营企业主和个体工商户。他们为了培养财产继承人,一般既有生育多胎的强烈愿望,也有抚养多胎的优裕条件。二是有数亿人之众的中等收入阶层。他们中的育龄人口一般有能力抚养二孩。三是陆续达到生育年龄的城镇独生子女。其中,一部分人将在他们父母的支持下生育二孩;另一部分人超过40岁并已生育一孩,感觉再生一孩可能身体不能承受,也影响事业发展,所以选择不再生育。四是到城镇就业的大批农村育龄妇女特别是青年女性。她们多属于打工阶层,工作不稳定,收入低,想生而不敢生,不得不晚婚少育。

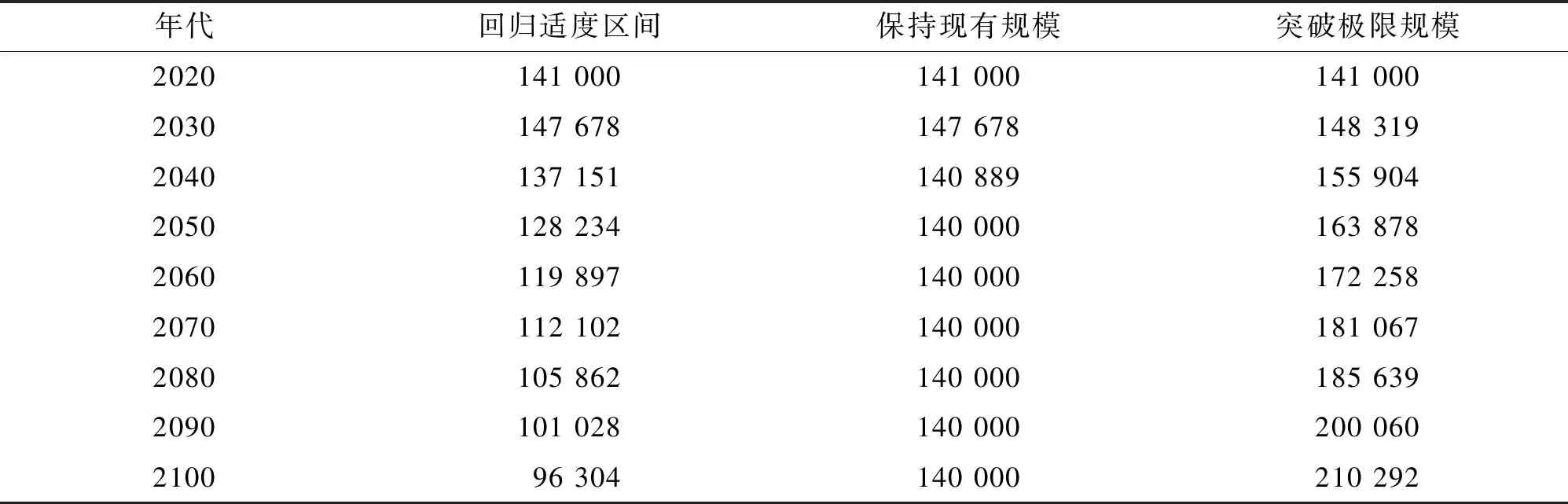

国务院印发的《国家人口发展规划(2016—2030年)》预测,中国总人口将在2030年前后达到峰值,此后持续缩减[12]。这一预测的主要依据是“十四五”以后育龄妇女数量减少,人口老龄化将带来死亡率上升。笔者根据近年国家统计局人口抽样调查数据和有关资料预测,未来中国总人口有三种可能的走向:第一,长期坚持计划生育,稳定实行并完善二孩政策,总人口按照国家人口规划的预测在未来一个时期逐步减少,最终回归适度区间;第二,现在或未来数年内有条件放宽生育政策,但是不全面放开和鼓励生育,使总人口保持现有规模;第三,现在全面放开生育,实行自由生育政策,总人口继续增长,到本世纪中叶突破极限规模。表1反映了未来中国总人口的三种可能走向[13]。

表1 2020—2100年中国总人口的三种可能走向/万人

最终只有一种可能会变为现实。三种走向在2030年前的总人口变化差距不大,以后的差距及其对人均国民总收入的影响会逐步增大。综合考虑人口资源环境、经济社会发展目标和中华民族的永续发展,在三种可供选择的人口发展战略和生育政策中,回归适度区间是上策,维持现有人口数量是中策,突破极限规模是下策。不同的选择将导致不同的发展结果。

(三)2020—2070年中国人均国民总收入增长的几种可能性

从消费潜力和资源供给等条件来看,未来数十年内中国国民总收入年增速会在波动中逐步走低。国内一些学者预测,未来中国不同时期的经济增长速度将呈台阶式缓慢下降,这很可能是符合实际的。只要保持适当高于同期高收入国家的国民总收入增长速度,不断提高经济发展质量,就有可能在未来某个时期使人均国民总收入赶上并超过发达国家。

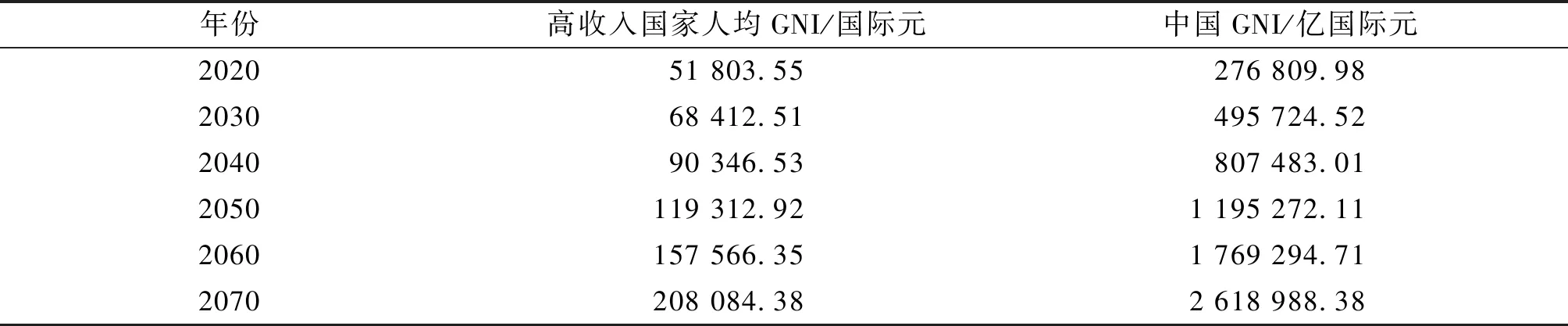

因为未来中国总人口有不同走向,所以对人均国民总收入不能按过去的数据来简单地预测其未来增长趋势。但是,可以根据过去国民总收入增长速度来假设未来国民总收入增长情况,然后按照总人口的不同走向来计算未来人均国民总收入。2007—2017年,中国国民总收入按国家统计局公布的人民币指标以不变价格计算年均增长11.83%;按世界银行公布的平价法国际元指标计算年均增长12.65%,两种计算结果相差0.82个百分点。既然两种增速比较接近,那就可以按平价法结果来分析未来中国国民总收入的增长趋势。高收入国家的总人口增长缓慢,相对稳定,可以按过去一个时期的人均国民总收入年均增速来预测未来情况。2007—2017年,高收入国家的人均国民总收入年均增长2.82%,未来增长会有波动,但是本文假设未来高收入国家人均国民总收入保持这一增速。最近五年中国国民总收入年增速已经降至7%左右,以2017年高收入国家和中国平价法国民总收入为基数,假设2020—2030年中国国民总收入年均增长6%;2031—2040年年均增长5%;2041年以后年均增长4%。表2列示了在这些假设条件下,对2020—2070年中国GNI和高收入国家人均GNI的预测结果。

表2 2020—2070年高收入国家人均GNI和中国GNI

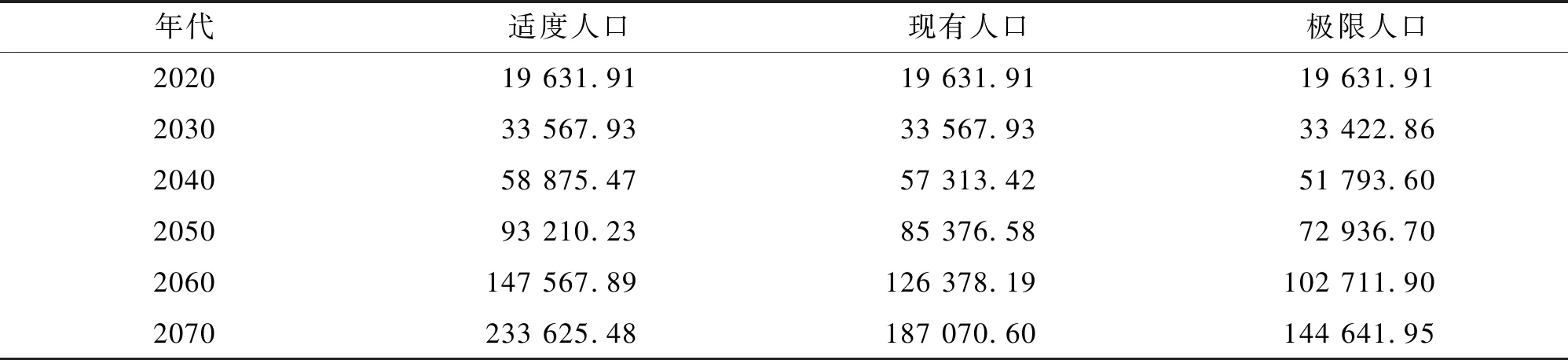

如表3所示,中国人均国民总收入按总人口三种不同走向结果计算,在2050年分别达到高收入国家的78.12%、71.56%、61.13%;2060年分别达到高收入国家的93.65%、80.21%、65.19%;2070年分别达到高收入国家的112.27%、89.90%、69.51%。当中国总人口按照回归适度区间的走向变化时,人均国民总收入将在2060—2070年赶上并超过高收入国家平均水平;保持现有人口规模,人均国民总收入在本世纪后期也可以赶上高收入国家;如果总人口按突破极限规模的走向变化,虽然人均国民总收入在一定时期内也会有所增长,但是会因资源环境约束而出现各种难以预料的问题,不可能赶上高收入国家。

表3 2020—2070年中国人均GNI的三种走势/国际元

注:中国三种人均GNI分别等于表2中的预测数除以表1中的三种人口总数。

运用上述方法,还可以设立其他假设条件作出别种预测。这些预测是否符合实际,只能由未来实践去检验。不论这些分析预测有多大误差,都可以说明中国人均国民总收入赶超高收入国家需要两方面的基本条件:一是未来中国国民总收入年均增速长期高于高收入国家,当总人口变化趋势一定时,国民总收入年均增幅高出高收入国家的幅度越大,赶超时间就越短;二是总人口适度缩减或保持现有规模。

三、中国建设高收入国家的资源、产业和科技人才条件

如果未来30年中国经济年均增速保持在4%—6%的区间,那将产生巨大的GNI增量。这一方面要求有相应的消费需求来吸纳;另一方面要求有足够的资源和产业等条件来支撑。中国人口基数大,目前人均消费水平同高收入国家相比还不高,各方面消费需求增长都有较大潜力。尽管如此,中国国民总收入并不是按人口平均分配,不同社会成员的收入和由此决定的消费需求有较大差异。在未来发展中应不断深化分配制度改革,使广大人民群众更加合理地分享经济社会发展成果,从而形成足够的有效需求以拉动经济发展。随着全面建成小康社会,人民对美好生活的追求正在引起需求升级和变化:对食品更注重营养和安全;对衣着更讲究品质和个性;对住房更强调舒适和宽敞,等等。有理由认为,未来中国消费需求足以吸纳GNI年均增长4%—6%所产出的财富。限于篇幅,本文不具体分析未来中国经济增长的需求条件,而主要从供给方面分析资源、产业和科技人才等约束条件。

(一)自然资源条件

中国总人口的除数效应使得自然资源的人均拥有量大都低于世界平均水平:耕地面积、森林面积和淡水资源人均拥有量分别只有世界平均水平的40%、28%、35%;矿产资源总的人均拥有量只有世界人均水平的58%,其中人均石油可采储量为世界平均水平的11.1%,天燃气为4.3%,铁矿为42%,铜矿为18%,铝土矿为7.3%,煤炭为55.4%[14]。现在大宗矿产资源的国内供给全面短缺,铁矿石的对外依存度超过60%,铜、铝、铅、锌等矿产都需要大量进口[15]。这些资源消耗并不是完全用于满足国内人民需要,一部分经过冶炼加工后制造成各种产品用于出口。像目前这样通过大量消耗各种资源来发展加工制造业,在未来是难以持续的,但是并不能由此推断中国缺乏建设高收入国家的资源条件。

世界上有的高收入国家资源并不丰富,人均国土资源和主要矿产资源均低于中国人均水平,但是这些国家依靠科技发展先进生产力,建成了高收入国家;相反,世界上许多国家资源相当丰富,但是由于科技落后等原因依然属于中低收入国家。中国资源状况决定了,中国未来经济发展必须主要依靠科技创新,大力提高资源利用效率。

第一,加强生态资源和土地保护,维持自给自足。同世界主要国家相比,中国大陆和沿海生态总体良好,生态产品可以做到自给自足。未来应当进一步调整和优化农业用地、城市建设用地和生态用地结构,千方百计提高单位面积土地产出效率。坚决守住耕地红线,通过改进耕作方式和实行轮耕休耕恢复地力。现在规划设计重大基础设施项目应当考虑人口适度缩减问题。如果将来总人口能够回归适度区间,将可以腾出一些空间,其中一部分可以重新绿化,一部分宜居地区则可以用来把那些地震和泥石流等灾害多发地带的人口迁移出来。对全国人口布局的调整和优化,有利于中华民族永续发展。目前,一些乡村人口流向城市后出现大片荒芜土地和闲置宅基地,所属城镇可将其绿化后异地置换建设用地。这种做法可以为将来总人口缩减后的居住空间置换积累经验。

第二,加快能源转型,即从主要依靠煤炭和石油等化石能源转向主要依靠太阳能、风能、水能等可再生能源。中国陆地每年太阳辐射能量大约相当于2.4万亿吨标准煤,陆地和近海每年可利用风能达十亿千瓦[16],目前正以日益增长的规模开发利用,将来还会开发利用可燃冰、核聚变等能源。现在迫切需要解决太阳能和风能大规模发电的稳定输送问题,具体办法有多种,包括建设配套的抽水蓄能发电站和大容量储电站。这在工程技术上有可行方案,关键是要统筹规划,加快建设。用各种可再生能源和新能源逐步取代石油和煤炭等化石能源,将在可持续发展条件下充分满足建设高收入国家对能源的需要。

第三,全面提高矿产资源的循环利用和综合利用水平。中国陆地和海洋矿产资源储量比较丰富,其中有些矿产资源除了能够满足国内需要之外,还有部分可以用来同别国交换那些自给不足的矿产资源。金属和非金属矿产资源很大部分是用于公共基础设施建设,可以供人们共享;一部分经过加工制造成各种用品,供家庭和个人消费。只要这些资源利用效率较高,利用方式得当,总体上可以满足未来需要,关键是切实转变资源利用方式和消费方式,不断提高资源效率,这有赖于产业结构调整和优化。

(二)产业条件

目前高收入国家三次产业增加值占GDP的比例为:第一产业不到2%;第二产业在27%左右;第三产业在70%左右。(3)国际统计局:《国际统计年鉴-2018》“国内生产总值产业构成”,国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm,访问日期:2020年1月6日。这种产业结构对中低收入国家建设高收入国家不构成必要条件。第一,一般农产品是按自然生产成熟的结果等产品价格计算增加值,一旦加工成食品等直接供人们消费的产品,在加工环节形成的增加值就计入第二产业或第三产业。一些高收入国家维持第一产业产品低价格,同时对第一产业生产者给予补贴,这样对第一产业增加值存在政策性低估。第二,在目前国际市场上存在农产品价格偏低和工业服务业产品价格偏高问题,即存在第一产业与第二三产业产品价格剪刀差——这是由不同国家在现有国际分工体系中的地位决定的,由此压低了第一产业增加值。第三,农业生产成果不仅具有经济价值,而且具有很高的生态价值,这种生态价值是工业和服务业不能产生的。现行国民经济核算只统计经济价值,没有统计生态价值,低估了农业综合效益。第四,按现行国民经济核算指标和方法,第三产业有些行业按投入计算增加值,但发展中国家对这些行业的投入较少,因而增加值较少;发达国家的投入较多,因而增加值较多,有些不创造财富的活动也按投入计算了增加值。例如,长期以来,美国维持其庞大的军事机器运转,对一些国家多次发动侵略战争,造成别国巨大生命财产损失,由此消耗了大量国防开支,却计为美国国防增加值,为其GDP做出了贡献。2010—2018年,美国国防增加值平均每年为4 020.44亿美元,累计为36 184亿美元(4)Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce. Value Added by Industry. http://www.bea.gov.,这在一定程度上造成美国第三产业增加值虚高。中国建设高收入国家,在三次产业结构上切忌向一些发达国家看齐,不能脱离国情盲目追求所谓产业结构高级化。

全国不同地区三次产业结构有差异,有些地区农业比重较大,不能视为经济落后的表现。2019年国内一些地方因生猪疫情而导致猪肉供应紧张、价格大幅度上涨,这说明中国第一产业基础还不够稳固。如果未来粮食生产因自然灾害出现供应紧张,就可能出现更大问题。因此,对粮食、蔬菜和肉禽蛋等副食品生产不能有丝毫松懈。鉴于农村青壮年劳动力大量向城镇转移,现有从业人员中老弱病残者较多,应当设法鼓励农业生产骨干特别是种养殖能手安心从事第一产业,支持学有所长的农民工返乡创业,鼓励农林专业本科、硕士和博士毕业生到第一产业创业,以输送和补充高素质劳动力。

在第二产业中,应根据不同行业的特点,调整和优化生产一线人员结构,加强以研发核心技术、培育自主品牌为目标的人力配置。以往建设了大量从事中低端加工制造的企业,然而,由于一些企业不掌握核心技术,所获得的增加值较低。这类企业产品过度依赖国外市场,对国民总收入增长的贡献并不大。发达国家消费了在中国加工制造的质优价廉的产品,却还常常指责中国搞倾销。中国充当世界加工厂是以往发展必然要经历的一个阶段,未来必须提升在世界经济格局中的地位。今后要以国内人民追求美好生活的需要为导向来发展经济,纠正片面追求出口创汇和顺差的偏向;更加注重引进外资的质量和效益,改进评价指标和方法,解决外商投资对国民总收入贡献小于对国内生产总值贡献的问题;在维护外资企业作为市场主体与内资企业地位平等的同时,高度重视收入合理分割。

在第三产业中,应继续大力发展交通运输、批发零售、餐饮住宿、托儿养老等传统服务业,其中批发零售业受到网上购物的冲击,需要调整结构和规模。科教文卫等行业有很大的发展潜力,这些行业的发展成果最终表现为科技创新和进步、劳动者科学文化素质和健康水平提升,不仅有力支持了农业和工业发展,而且本身也将创造巨大的增加值。房地产业应当努力消化空置商品房,不宜再作为创造增加值的支柱产业来发展。金融业增加值主要由利差和佣金构成,实际上来自对实体经济和城乡居民收入的分割,也不宜列为创造增加值的主要行业,至少不能像美国那样使这些行业占比过大。

(三)科技和人才条件

目前中国总体科技水平同美国相比还有较大差距,但是也存在一些有利条件。第一,在十多年前国家就实施了科教兴国战略,制定了一系列鼓励科技创新的政策,在一些重要领域已经或正在取得突破。第二,在老一代科学家和工程技术人员的培养带领下,一大批优秀中青年科技人才已经成长起来,他们是中国未来发展先进科技的主力军。第三,改革开放以来涌现出一批创新能力较强的企业,在一些领域已经走在世界前列。2017年,世界全部高收入国家的劳动力总人口为6.3亿人,平均受教育年限为12.2年;中国劳动力人口为7.8亿人,平均受教育年限为7.6年。当年中国研究人员相当于所有高收入国家研究人员总数的33.89%,专利申请量却相当于全部高收入国家专利申请量的96.37%。(5)《国际统计年鉴-2018》,“劳动参与率”“人文发展指数”“专利申请数量”数据,国家统计局网站, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm,访问日期:2020年1月6日。这些数据表明中国劳动力资源极为丰富,一方面素质亟待提高,另一方面也存在巨大的创新潜力。未来应当大力发展科教文卫事业,组织力量开展生产智能化和生态化关键技术攻关,力争在基础研究和前沿技术研发方面走在世界前列。

党的十九届四中全会文件中把科技创新体制机制纳入基本经济制度,具有重大现实意义。科学技术是第一生产力,新时代中国要以创新为发展第一动力,必须从基本经济制度层面做好有利于科技创新的制度安排。在未来发展中,既要着力构建关键核心技术攻关新型举国体制,又要建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。例如,华为不仅在企业内部实现了产学研高度融合,而且实现了通讯技术和相关基础理论研究的结合。应当总结华为这类企业的成功经验,完善科技人才发现、培养、激励机制,健全符合科研规律的科技管理体制和政策体系。现在有些科研管理制度如项目申报和经费报销制度基本上还是沿用管理行政经费的做法,科研人员常常为填写各种复杂的报表和签字报销经费而消耗大量精力,一些课题经费因为找不到发票而难以报销。关于科研经费按成果包干使用的建议早已提出,据说得到广泛赞同,但是迟迟未能采纳。建议今后以更大力度、更多举措、更好办法来建立健全科技创新体制机制;发展各层次教育培训事业,在注重培养各个领域顶尖人才的同时,大力提高普通劳动者素质,缩小同高收入国家在人均受教育年限方面的差距。只有当中国真正成为科技强国和人才强国时,才能在上述约束条件下建成高收入国家。