走向自治的刑事诉讼法

2020-04-07印波

印 波

一、引 言

对比诸多部门法的研究,民法、刑法等基础实体法教义研究方兴未艾,而刑事诉讼法等诸多程序法的理论乏善可陈。几十年来颠来倒去,只有程序正义、正当程序等空泛模糊的理论。我国刑事诉讼法学界长久以来形成了一种过于自信的“通识”,即刑事诉讼法学已经“走出了注释法的藩篱”,走向了以“实证研究”“经验研究”和“数据研究”为代表的更为宽广的领域。20世纪90年代开始的刑事诉讼的体系化、规律化和原理化研究已很少出现,似乎刑事诉讼法早已超越理论根基深厚的实体法,不需要再做任何“文本”(text)或“结构”(structure)研究,只需对其“环境”(context)或“实践”(practice)进行观测即可。然而,刑事诉讼法本身的法律属性尚处于欠缺状态,其原因是刑事诉讼法缺乏整体结构的自洽性认知。由于缺少程序性法律后果的保障,刑事诉讼法流程化、指南化倾向严重。近两轮的刑事诉讼法修改(2012年和2018年)只是对程序进行了增补、完善,对权利赋予保障,从未从刑事诉讼法本身自治的角度在整体上予以改造。本文将以刑事诉讼行为及其违法的程序性后果为基础,从新的角度分析与建构刑事诉讼规范,以期为刑事诉讼法的理论完善与自治提供有益的参考。

二、刑事诉讼规则的要素:刑事诉讼行为模式及违法的程序性后果

(一)刑事诉讼法律秩序与义务性法律规则

一门法律的自治需要大量的法律规则参与构建。一般而言,私法中权利性法律规则相对较多,而公法中义务性法律规则相对较多。我国通识的法律规则的“二要素说”由“行为模式”与“法律后果”组成。对于义务性的法律规则,这种二要素所体现的行为模式可以辩证地指向一种法律秩序,而法律后果则可以化约为违反这种法律秩序的法律后果。例如,根据《刑法》第232条的规定,任何人不可以故意杀人(行为模式指向的秩序);破坏该秩序的杀人者将依法被判处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑(违反行为模式秩序的法律后果)。

授权性刑事诉讼规则规定了刑事诉讼主体是否有权“做”或“不做”一定行为。这些行为完全属于权利或权力所有者选择的问题,意味着“不做”不违法。例如,根据我国《刑事诉讼法》第45条的规定,在审判过程中,被告人可以拒绝辩护人继续为他辩护,也可以另行委托辩护人辩护。如果被告人没有行使他更换委托辩护人的权利,将不会违法。如果此等条款过多,刑事诉讼法必然流为可供选择的管道状,缺少足够的刚性,充其量只能作为程序性指示。刑事诉讼法要成为一门“法”,确保自身的执行力,必然要具备大量义务性刑事诉讼规则(包括禁止性刑事诉讼规则)。

义务性刑事诉讼规则规定了刑事诉讼主体应当做出或者禁止做出某种行为。尽管现代刑事诉讼法赋予了私主体(尤其是被告人)大量权利,但刑事诉讼主要是国家专门机关主持的实现国家刑罚权的活动,刑事诉讼流程必须依照法律规定的程序推进,当事人的权利必须有相应的义务作为保障等事实都决定了义务性刑事诉讼规则在规则总体中占据绝对多数。(1)法律规则是通过法律条文表达或者推导的,从我国《刑事诉讼法》中体现“应为模式”“勿为模式”和“可为模式”的规范模态词数目的对比可以窥见这一事实。“应为模式”通常包含“应当”“必须”“负责”“只能”等词语;“勿为模式”通常包含“禁止”“无权”“不允许”“不适用”“不得”“不能”等词语;而“可为模式”通常包含“可以”“有权”“享有”等词语。据统计,在我国《刑事诉讼法》中,“应当”出现了398次,“必须”出现了29次,“负责”出现了11次,“只能”出现了2次,体现“应为模式”的规范模态词共出现了440次;“禁止”出现了2次,“无权”出现了1次,“不允许”出现了1次,“不适用”出现了4次,“不得”出现了50次,“不能”出现了27次,体现“勿为模式”的规范模态词共出现了85次;“可以”出现了210次,“有权”出现了43次,“享有”出现了7次,体现“可为模式”的规范模态词共出现了260次。综上,体现义务性规范的规范模态词共出现了525次,而体现授权性规范的则只有260次。此外,我国《刑事诉讼法》中还有大量陈述性规范语句也设定了刑事诉讼主体的某些义务。例如,根据第169条规定的“凡需要提起公诉的案件,一律由人民检察院审查决定”,人民检察院被依法设定了审查起诉公诉案件的义务(或职责)。因此,义务性刑事诉讼规则远远超过了授权性刑事诉讼规则的数量。

(二)刑事诉讼行为模式与违反的程序性法律后果

义务性刑事诉讼规则由刑事诉讼行为模式与违反的程序性法律后果两个相互关联的部分组成。例如,根据我国《刑事诉讼法》第56条的规定,采用刑讯逼供等非法方法收集犯罪嫌疑人、被告人供述或采用暴力、威胁等非法方法收集证人证言、被害人陈述,应当予以禁止(刑事诉讼行为模式);如果犯罪嫌疑人与被告人供述、证人证言、被害人陈述是通过上述手段获取的(程序性违法行为),则应当予以排除,不能作为定案的证据(行为违法的程序性后果)。

法律后果不等于制裁,因为法律后果未必是强制性的不利后果。例如,一些较轻的、技术性的程序违法行为未必遭受程序性制裁,而是会被“治愈”,从而获得“矫正”,实现原来预期的管道流通效应。当然,程序性制裁在程序性后果中非常必要,缺少或没有制裁,规则可能就会无力,沦为宣示性规则。正如韦伯所言,法律的放宽可能造成法律秩序立即退化成混乱和无序。(2)Weber M, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology(New York:Bedminster Press, 1968),pp.880-895.

刑事诉讼法在整个法律制度体系中应当是相对自治的。刑事诉讼法是处理刑事案件所依据的连续不断的程序性法则,它有着推进刑事案件流程并形成心证,直到了结案件的独特功能。这种功能是所有其他实体部门法所无法实现的。程序性后果是违反刑事诉讼行为模式的自然结果。换言之,刑事诉讼行为模式需要由功能上不可替代的程序性后果所保障。这种后果不同于实体法上的制裁(如刑罚、纪律惩戒或赔偿等),它的目的在于以某种程序形式解决问题或者治愈违法。

三、程序性后果的必要性与分类评价

(一)程序性后果的必要性

在义务性刑事诉讼规则中,程序性后果在下列两个方面有着实体法后果不可替代的作用。

第一,程序性后果是对于程序性违法行为的必需且即时回应,只有在违法诉讼行为同时触犯实体法时才可能事后适用实体性后果。例如,大多数违反义务性刑事诉讼规则的行为不构成犯罪,不需要施加刑事制裁,它们也很难证明到“案件事实清楚,证据确实、充分” “排除合理怀疑”的程度。对于刑事职权诉讼主体的警告是一种纪律惩戒,然而它难以适用于被告人等非职权主体。再如,赔偿以实质物质损失为前提,违反刑事诉讼规则的损失难以用经济利益衡量。(3)英国刑事法院及欧洲人权法院都曾尝试就职权主体违反诉讼规则而给当事人带来的负担进行经济补偿,但标准往往难以衡定,最终均以失败告终。参见Thompson v Commissioner of Police [1997] 2 All ER 762; John v MGN [1996] 2 All ER 35;R Carnwath, E.C.H.R. Remedies from a Common Law Perspective (2000) 49 ICLQ 520-7.

第二,程序性后果是整个刑事诉讼进程的一部分,而实体性后果并不参与整个诉讼进程建构。例如,刑事制裁等实体法后果,往往需要案后才能予以适用,基于实施刑事制裁中止案件是不适合的。它需要及时对刑讯逼供提起刑事公诉,也需要案外的另一次刑事诉讼程序。相反,只有程序性后果是必须即时适用的,因为它本身是刑事诉讼进程的一部分。例如,对于侦查陷阱行为,法庭虽然没有权力直接对警察实施纪律惩戒,但是法庭可以依法排除因此所得的非法证据,有些普通法法域甚至可以直接宣告诉讼终止,这实际意味着被告人被无罪释放。(4)Andrew L-T Choo, Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings (New York:OUP,1993),p.7.从这个意义上来说,诉诸程序性后果往往比其他实体法后果更能有效地救济刑事诉讼的违法行为。

(二)程序性后果的分类评价

既有的文献不乏对于刑事诉讼违法的程序性后果的分类。一些学者尝试从一般刑诉法理的角度加以归纳,然而这些努力没有以刑事诉讼行为作为抓手,因此在严谨度、自洽度上有所欠缺。

王敏远教授曾对违反诉讼程序引起的程序性后果做过具有一定逻辑性的分类:“(1)否定该违反诉讼程序的行为,并使诉讼从违反诉讼程序的行为发生的那个阶段重新开始。(2)撤销该违反诉讼程序的行为,并否定该行为已得到的诉讼结果。(3)否定违反诉讼程序的行为及其结果,并使诉讼进入另一阶段。(4)补充修正该违反诉讼程序的行为或结果,以使其符合程序法的要求。”(5)王敏远:《论违反刑事诉讼程序的程序性后果》,《中国法学》1994年第3期。但该划分的程序性后果还不够完整。如果行为轻微违法,自动省略该项违法或单纯宣告违法的程序性后果没有包含在内。后果范围太窄,实际上是不利后果或者制裁。不同程序性后果之间的逻辑关系并不够清晰。陈永生教授认为西方国家的立法、判例及司法实践中包括下列程序性制裁措施:终止诉讼、撤销原判、排除非法证据、诉讼行为绝对无效、诉讼行为相对无效和从轻量刑。(6)陈永生:《刑事诉讼的程序性制裁》,《现代法学》2004年第1期。除了程序性后果类别不够完备,这种分类还存在如下不足。首先,诉讼行为绝对无效、诉讼行为相对无效不可以与其他四项后果并列。这两者是对程序性违法行为的定性,而不是最终的程序性后果(或制裁)。即便将宣告行为无效单列为一种程序性后果,终止诉讼、撤销原判和排除非法证据都可以视为宣告行为无效;也就是说,它们之间不是并列关系,而是前者对于后三者的包含关系。如果它们之间是并列的,必须将行为无效理解为手续性行为无效。

此外,这些分类是介绍性的,后果之间的逻辑关系并没有厘清,没有被编排成内部黏合的整体,未能体现出刑事诉讼法的完整性和自治性。刑事诉讼行为违法的程序性后果边界究竟在哪里?应当以什么样的标准来划分程序性后果?除了我国常见的程序性制裁措施,还应当有哪些依照逻辑应有的程序性后果?

四、刑事诉讼法的一般法理:程序性法律后果理论框架的基础

对照“义务性刑事诉讼规则=刑事诉讼行为模式+违反模式的程序性后果”公式,当今世界各国法域的刑事诉讼法的自治性都或多或少有所欠缺。大量义务性规则仅有行为模式规定,没有违法的程序性后果规定。刑事诉讼法学人应当正视本部门法缺乏系统性的弊端。与其热炒实证研究等外围领域,不如回到刑事诉讼法的内核,从刑事诉讼行为及其程序性后果的分类去构建刑事诉讼的应然秩序和基本原理。笔者试图借助刑事诉讼法的两项一般性法理,发掘刑事诉讼中的程序性违法行为及其程序性后果的对应关系,作出具有前瞻性的建构,并将之整合成一个完整的、自洽的理论框架。

(一)刑事诉讼法的三项目的

刑事诉讼法基本遵循三项目的,即实体真实、程序法定和法律和谐。刑事诉讼法的首要目的是便于代表国家的刑事司法机关回溯性地调查案件事实。(7)罗克信:《刑事诉讼法》,吴丽琪译,法律出版社,2003,第4页。当事人主义和职权主义之争实际上是案件事实查找的最佳方案之争。(8)Jescheck H H, Principles of German Criminal Procedure in Comparison with American Law(1970) 56 Va. L. Rev. 240.程序性后果的选择往往与违法造成的事实查知偏离有关,如很多证据排除规则设立是为了避免事实认定上的错误。其次,刑事诉讼法是为职权诉讼主体设置障碍,引导其遵守正当程序。如果没有刑事诉讼程序的障碍设计,办案主体容易用最简单粗暴但却最容易侵犯人权的方式查清案件事实。(9)Damaška M, Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study (1973) 121 U. Pa. L. Rev. 576.相当多的程序性后果都是基于程序合规、阻却违法的考虑。例如,根据《刑事诉讼法》第238条的规定,一审合议庭构成不合法而作出的裁判,二审法院可以裁定撤销原判,发回重审。再次,刑事诉讼法还承担着解决刑事纠纷、及时地终结案件从而使社会秩序复归和谐的功能。(10)Ashworth A and Redmayne M, The Criminal Process (New York:OUP, 2005) ,p.345.刑事诉讼行为违法的程序性后果应当满足及时终结案件的现实需要,不能无限度地运用程序性制裁手段。例如,对于违法裁判没有在法定期限内及时上诉的,一审判决具有终局的效力,原有的违法行为便可能被忽略。

每种违法行为救济的选择都需要平衡这三项目的。过分强调实体真实容易造成忽略行为违法,程序可能退化成发掘真实和惩罚罪犯的工具。过分遵循程序法定通常意味着以牺牲真实和终局性为代价僵硬地服从行为模式,可能造成过重的程序制裁或者宣告无效部分的程序不必要的重复。法律和谐的目的则要求适时地停止程序制裁,避免不必要的程序重复,从而及时地解决案件争议。

(二)刑事诉讼行为的三组分类

刑事诉讼行为是构成刑事诉讼程序、具有刑事诉讼法上效果的行为。(11)田口守一:《刑事诉讼法》,刘迪、张凌、穆津译,法律出版社,2000,第127页。民事法律行为是民事交易的基础,同理刑事诉讼行为也应当是刑事诉讼程序的分析单元。诉讼程序的生命力来自于主体间诉讼行为交错形成的张力。(12)刘荣军:《民事诉讼行为瑕疵及其处理》,《中国法学》1999年第3期。以下三组刑事诉讼行为划分可用作程序性后果的对应变量。

1.实体形成行为、程序形成行为与裁判行为(13)这三个名词是由日本刑事法学者团藤重光首创,转引自团藤重光:《新刑事诉讼法纲要》,(日本)创文社,1967,第142页。

实体形成行为是形成心证的行为,即用以影响办案机关对案件定性、量刑权衡判断及最终处分的刑事诉讼行为。例如,证人出庭并作证是为了影响法官对于事实的认定及裁判的形成。当然,并非所有的实体形成行为都是为了影响法官的心证,也可能是为了影响检察官或者警察等裁判或决定主体的心证。例如,检察官在收到起诉意见书之后可以给予案件证据决定起诉或不起诉,侦查人员也可以根据所了解的情况决定移送审查起诉或撤销案件。很明显,实体形成行为往往与实体真实相关,尤其是与证据的客观性密切联系。因此,实体形成行为违法往往可以通过排除非法证据的方式予以惩戒。

程序形成行为是手续性行为,往往需要通过引导其他主体的手续行为推动刑事诉讼进程。例如,检察院批准逮捕,侦查人员便可以执行对于犯罪嫌疑人的逮捕。逮捕令上会注明涉嫌的罪名,并且附有检察官的署名。这些手续性行为体现出更多的程序上的合规性。由于手续性行为前后连续,确实属于严重程序违法的,则应当通过宣告诉讼行为无效并退回到一定阶段的方式予以处理。

裁判行为则集实体真实与程序法定价值于一身。它不仅确认了案件事实,而且对于全案盖棺定论,终结了程序。因此,它还体现了法律和谐的价值。对于此等极为重要的刑事诉讼行为,如果有严重程序违法,往往需要对全案予以撤销。撤销后,既可能基于案件事实终结案件,也可能对无效部分再议,尤其体现为责令重新审判。即便是由于违反宣示性规则所引起的微小勘误,也往往需要以宣告违法的方式予以更正,以显示裁判行为的庄重性。

2.职权行为与非职权行为

刑事诉讼展现了代表国家的刑事司法机构与弱小的当事人之间的较量。为了确保弱势群体最基本的人权,现代刑事诉讼理论通常围绕阻却职权机关违法及滥用职权,保障非职权主体的权益,实现控辩双方武器平等来展开。(14)陈瑞华:《大陆法中的诉讼行为无效制度——三个法律文本的考察》,《政法论坛》2003年第5期。因此,刑事诉讼行为主体应当包括两类:一是职权主体,包括警察、检察官和法官等;二是非职权主体,尤其是犯罪嫌疑人/被告人。

绝大多数职权主体是查找犯罪事实、追究犯罪责任的专业人员。他们的很多行为是在专业训练后反复实施的,这些行为以国家赋予的强制力作为后盾。相反,大多数职权主体,尤其是犯罪嫌疑人和被告人,是偶然陷入刑事诉讼程序的外行。他们往往没有足够的专业知识和技能。当职权主体侵害他们的权利时,其抵抗能力往往有限。如果以相同的方式对待职权行为与非职权行为,将加剧两种主体之间的不平等,使得刑事诉讼法失去基本的平衡。

因此,在同等程序性违法行为发生时,职权行为一般应当比非职权行为遭到更为严厉的程序性后果处理。(15)Ashworth A and Redmayne M, The Criminal Process,p.338.例如,证据排除规则主要用来限制控诉方,很少用来限制被告方。(16)Damaška M, Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study (1973) 121 U. Pa. L. Rev. 506.在理论上,违法职权行为绝对无效的可能性比同样的非职权行为要大,职权主体即便做了违反宣示性规则的程序形成行为,也有可能被单纯宣告违法。相反,职权机关应当承担一定的照顾和指导外行的义务,一些非职权行为违法应当被适度容忍。裁判行为只能被纳入职权行为,非职权主体不可能承担裁判者的角色。出于法律安全性和手续确定性的考虑,裁判行为违法应当比其他职权行为违法作出更加严格地解释和接受更加严厉的处理。

3. 绝对无效行为与相对无效行为

根据刑事诉讼行为违法是否必然衍生出不利的程序性后果,义务性刑事诉讼规则可以划分为宣示性规则和效力性规则。绝大多数刑事诉讼规则都应当是效力性规则。对于效力性规则的违反一部分会绝对无效,一部分则会相对无效。(17)曹鸿兰:《刑事诉讼行为之基础理论I:刑事诉讼行为之效力》,载陈朴生编《刑事诉讼法论文选辑》,(台北)五南图书出版有限公司,1984,第80页。绝对无效行为是指那些无论如何都无法“治疗”,必须宣告无效的行为。例如,不具备诉讼主体资格的人申请法官回避,该行为当然属于绝对无效行为。对于绝对无效的心证形成行为完全可以通过裁判主体的不予理会而自动无效。只有那些重视手续形式外观的职权主体所作出的裁判行为或程序形成行为,才有必要宣告无效。对绝对无效行为宣告无效仅仅具有确认功能,原因是此等行为自开始就无效,完全没有可能治愈并形成完整的刑事诉讼程序的一部分。

违反效力性规则的程序性行为多数是相对无效行为。这意味着行为的效力有多种可能。既可能被宣告无效,遭受程序性制裁,也可能被治愈,构成整体程序的一部分。例如,根据《刑事诉讼法》第56条的规定,收集物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释,通过补正或者合理解释治愈相对无效。对于那些不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除,使其失去法律效力。

与治愈违法相对的宣告无效的方式有很多。除了传统的非法证据排除、程序无效、撤销原判发回重审等方式外,还有一些在我国法域未曾见过的宣告无效方式。例如,在英国刑事诉讼程序中,如果有非法引渡或者其他程序滥用(abuses of process)的情况,不可能对被告人公平审判,法院必须终止诉讼。(18)例见R v Horseferry Magistrates’ Court, ex p. Bennett[1994] AC 42;R v Sang (1979) 69 Cr App R 282.这意味着为了吓阻职权机关违法,被告人最终实质上被无罪释放。再如,在德国刑事诉讼程序中,法院可以通过减轻量刑制裁检察官审前对被告人的超期羁押。(19)Chraidi v Germany 47 ECHR 2 §§24-25, 26 October 2006.这两种程序性后果实际上都间接捆绑了实体性后果,即与量刑进行了一定程度上的通约。

五、实现刑事诉讼法自治的理论框架构建

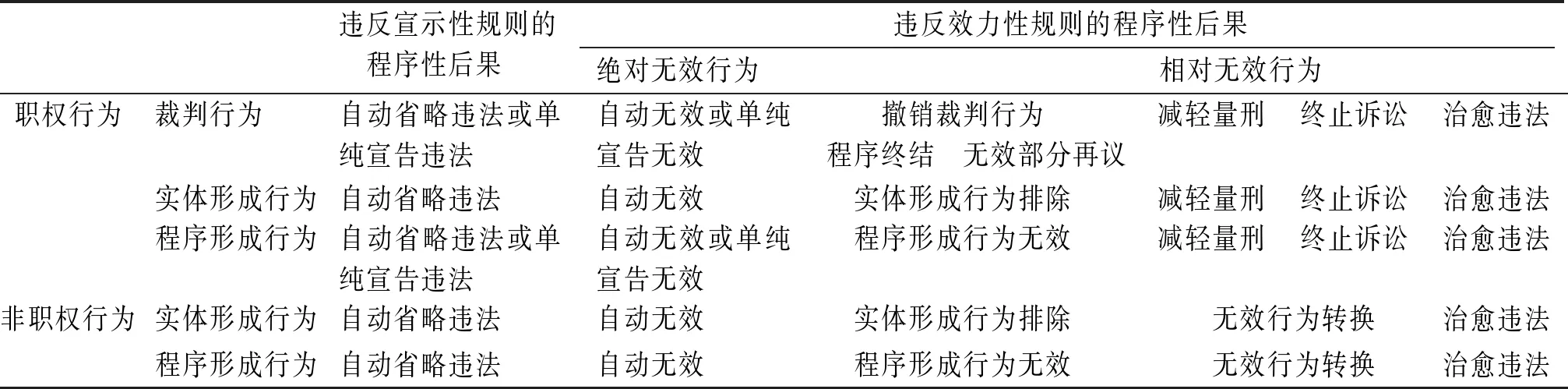

基于上述刑事诉讼目的和刑事诉讼行为的分类,可将刑事诉讼规则、程序性违法行为和程序性后果建构起一套解释所有类型的程序性违法行为及其程序性后果的完整、和谐的理论框架(表1),以实现刑事诉讼法应有的自治。

表1 刑事诉讼法自治的理论框架

结合前文分析与刑事诉讼法自治框架表,就行为的违法是否可以造成程序性制裁,义务性刑事诉讼规则包含宣示性规则与效力性规则。违反宣示性规则的行为违法均为无害性错误(harmless error)或技术性错误(technical error),没有相应的程序性后果,因而在程序上可以自动省略,瑕疵可以忽略不计。在德国的刑事诉讼判例中,如果诉讼主体违反了“不完全的秩序法条”(imperfekte ordnungsvorschriften),不会产生任何不利的法律后果。(20)罗克信:《刑事诉讼法》,第521页。

如果它们属于职权程序形成行为或者裁判行为,就其形式上的确定性考虑,可以被单纯宣告违法,以示对职权主体的惩戒。例如,如果公诉机关的手续行为有一些技术上的勘误,法院可能会公开加以谴责,但是手续本身仍然有效。然而,这种处理方式只单纯宣告了违法,没有中断程序进程,只是一种象征性的宣告。处理这种违法所采取的方式,完全可以参照行政诉讼中处理被诉具体行政行为违法,但不具有可撤销内容的情况。对于实体形成行为的技术性违法,如证据有瑕疵,完全可以自动省略,不会影响实质性的心证判断。

违反效力性规则的程序性行为可以划分为绝对无效行为和相对无效行为。绝对无效行为就好比死尸,无论如何治疗都不能使其起死回生;相对无效行为则相当于患病者,如果治疗得当,仍有可能康复,当然如果任其发展也有不治的可能性。(21)富井政章:《民法原论》第1卷,陈海瀛、陈海超译,中国政法大学出版社,2003,第312页。基于程序的整体性,绝大多数违反效力性规则的诉讼行为均属于相对无效行为,行为的效力要结合全案其他程序和阶段来予以综合判断。

绝对无效行为可以自动无效,当它们是职权程序形成行为或裁判行为时,可以被单纯宣告无效。尽管这种无效宣告具有一定的象征性,但是基于职权行为的违法,有时确有必要采取一定的威慑措施。同理,对于实体形成行为的绝对无效没有必要立刻予以宣告,可由案件处理机关综合评价后予以定性。

从逻辑上来看,程序性违法行为在程序上最终可能无效 (void),也可能有效 (valid)。因此,相对无效诉讼行为的程序性处理可能是宣告无效(nullification),也可能是治愈(regularisation)。根据刑事诉讼行为的三分法,传统的宣告相对无效行为无效的方式包括撤销裁判行为、实体形成行为排除和程序形成行为无效。撤销裁判行为后,程序应当终结,或者应再议无效部分。程序形成行为被宣告无效后,行为人一般可以重新做出合法行为。然而,一旦某个实体形成行为被排除后,行为人就不可以重新做出该行为。

此等映射关系并非偶然,而是由三类行为的天然属性所决定的。这三类行为实际上偏重于刑事诉讼法的三项目的的不同端。裁判行为就其重要性而言,关系刑事诉讼程序全局,因此对于裁判违法往往要通过撤销案件处理,其救济也往往是单独的上诉制度。程序形成行为则具有较重的手续性,通过宣告无效,退到一定的程序阶段重新开始比较合理。实体形成行为由于其心证影响作用,往往需要排除其对于裁判者的影响,非法证据排除就是最典型的处理措施。

根据是否依申请宣告无效,相对无效行为可以划分为有撤销必要性的无效行为和有撤销可能性的无效行为。有撤销必要性的无效行为由案件处理人员直接主动宣告无效。例如,公诉机关补充侦查后提高了指控的数额,但是起诉书没有变更,法庭应当根据职权将案件驳回,或者根据原有的指控数额来予以审理。有撤销可能性的无效行为需要由相对方投诉、异议、上诉、抗诉或者以其他任何形式提出申请方可宣告无效。

每种相对无效行为都可能被治愈,治愈违法可以划分为除去违法和省略违法。除去违法是一种相对积极的治疗方式,相当于用医疗手段治愈疾病;省略违法则是一种相对消极的治疗方式,相当于自愈。由于刑事诉讼程序具有阶段性和发展性,治疗的方式需要在一定期限内或阶段内完成,否则有可能被宣告无效。除去违法包含追补(supplementation)和改正(rectification)两种治疗方式。追补是指某个诉讼行为迟于法定阶段作出,此时追加实施此等行为以治愈违法。例如,检察官对某个告诉才处理的案件提起公诉。然而,起诉书中并没有列明受害人或其亲属的控告或举报。在审判开始之前,追补控告或举报可能允许。如果某个诉讼行为符合法定阶段和秩序,而其他行为要件存在错误,则能否改正的问题便产生了。例如,起诉书中某项指控并不明确,检察官可以更正,使之更为明确清晰。

与通过追补或改正除去违法对比,忽视违法的适用更为普遍。忽视违法可以划分为默示忽视违法和明示忽视违法。默示忽视违法是指在有撤销可能性的违法行为的情况下,相关当事人以不作为的方式放弃追究违法的权利。例如,如果当事人没有对可撤销的违法判决在法定期间内提起上诉,判决将具有形式确定性,作为判决基础的违法诉讼行为将得到矫正。明示忽视违法是指有权对违法行为异议的当事人明确放弃提出异议,甚至根据法律接受行为的效力。例如,如果检察官讯问时没有告知被告人应当享有的程序权利,而被告人明确表明自己通过其他渠道知悉相关的权利,且放弃追究程序违法责任,则违法行为将被治愈。

合法的刑事诉讼程序通常产生对被告人相对合理的定罪和量刑。诉讼主体违反某些重要的诉讼规则可能会扭曲定罪和量刑。例如,公诉方没有依法在庭审前向被告人开示某些证据,可能导致无辜被告人被判处有罪。因此,至少部分刑事诉讼规则是否合法地实施与被告人可能遭受的刑罚轻重有着间接的联系。如果将程序最终引起的实体法上的定罪量刑效果作为一个辅助的参考标准,将会产生两种新的程序性后果,即终止诉讼和减轻量刑。尽管我国刑事诉讼法中并没有对这两种法律后果的规定,但是学术研究已经开始关注到外国法中这些实用的措施。终止诉讼意味着整个案件停止,犯罪嫌疑人/被告人无论是否有罪,均被释放。减轻量刑则意味着实体法效果与诉讼行为违法之间可以通约。这两种后果适用于职权行为违法。它们可以被看作刑罚权受到折损的程序性后果。

还有一种特殊的情况,即某个无效的行为可以被一个有着同样要件的有效行为直接代替。无效行为被称为第一行为或原行为,而原行为转换成的有效行为被称为第二行为或替代行为。简而言之,该行为作为第一行为无效,而作为第二行为有效。转换可能是全部的,也可能是部分的。尽管我国没有相关的立法,但是罗马法理论一直有相关的讨论(22)张川华:《无效法律行为转换探析——兼评〈中华人民共和国民法(草案)〉第67条》,《河北法学》2004年第8期;周枏:《罗马法》,群众出版社,1983,第211页。,域外一些国家也有类似的处理方式。例如,在德国刑事诉讼程序中,有时可以将无效的第三审上诉(法律审)转换为有效的第二审上诉(事实和法律审)。这就避免了法院驳回原有的上诉,由当事人提起新的上诉。(23)OLG Köln, Präzisierung des Rechtsmittels, NStZ 1992, 204.借鉴此方式,如果被告人对产生既判力的生效判决或裁定提起上诉,上诉无效但可以转换为一般的申诉。这种方式大大节约了司法成本,为当事人提供了充分的权益保障。

六、结语:理论框架的贡献与限度

该理论框架并不是奇思妙想的结果,它是叙述性的而不是规范性的。它的贡献如下:一是通过法律命名法创设的这套普适的理论可以替代任何对刑事诉讼行为违法及程序性后果的地方性解释,不需要再考虑不同法域程序性后果是否可以通约的问题。二是该理论较程序性制裁理论和其他程序性后果理论更具有解释力。程序性后果包含了程序性制裁之外的一些后果,仅仅用程序性制裁来应对刑事诉讼行为违法是不周全的。该框架提供了观测刑事诉讼行为违法及其程序性解决的最佳理论视角,是刑事诉讼法实现自治的合理建构。当然,本文所创设的框架是一个囊括所有可能的刑事诉讼行为违法及其程序性后果的理论工具,而不是认定某个具体行为违法必然造成某个具体程序性后果的指引。尽管这个创新的理论整合了所有可能的程序性后果,但要确定不同救济之间的适用界限,在很多时候仍然要诉诸结构化欠缺的裁量。自由裁量开始的地方就是分类法功能的尽头,而这恰恰是刑事诉讼法自治空间里的应有区间。