合理活化生活素材 有效追求德育张力

——“同心战‘疫’”德育微课程开发的反思

2020-04-07胡耿民彭喜盈

□胡耿民 彭喜盈

疫情当前,在“停课不停学”的号召下,网络课程资源满天飞,学习形式和途径也纷繁复杂。作为德育工作者应该保有审慎而理性的思考:非常时期,我们该教些什么?如何化生活中的危机为教育契机,有效提升实践智慧,彰显德育张力?基于上述思考,滨江区道德与法治学科教师团队,通过线上讨论,集思广益,精心打磨,在短时间内合作开发了“同心战‘疫’”德育微课程。

该课程努力践行“德育来源于生活”的理念,以疫情为教科书,以当下生活为素材,串联起了健康教育、生命教育、爱国主义教育、规则教育、社会责任感教育及感恩教育6个主题,旨在通过系列推进的方式引导学生更好地去认识世界、改造世界。从课程研发到推广使用,整支研发团队收获颇丰,这也为教师在这类应急情势下的课程开发提供了很好的反思机会和实践样本。

一、课程内容上应系统性和科学性为上

课程内容的系统性与科学性是课程开发最基本的要求。课程内容是否有价值,是否严谨科学,将直接影响学习效果。德育不同于一般的书本学习,必须是在生活中向生活学习,这也是当下德育工作者的共识。疫情是危机,也是当下生活中最鲜活的德育素材。课程开发者不是随意地将庞杂的生活素材一股脑儿呈现给学生,而是以提升学生的实践智慧为目标,以发展的眼光看待信息的更迭,选择合适的生活素材加以整合提炼,形成一定的体系,给予学生系统的、科学的知识,引导学生从当下吸取教训,积累经验,锻炼品格,提升能力。

(一)把握主线,注重系统研发,发挥整体效能

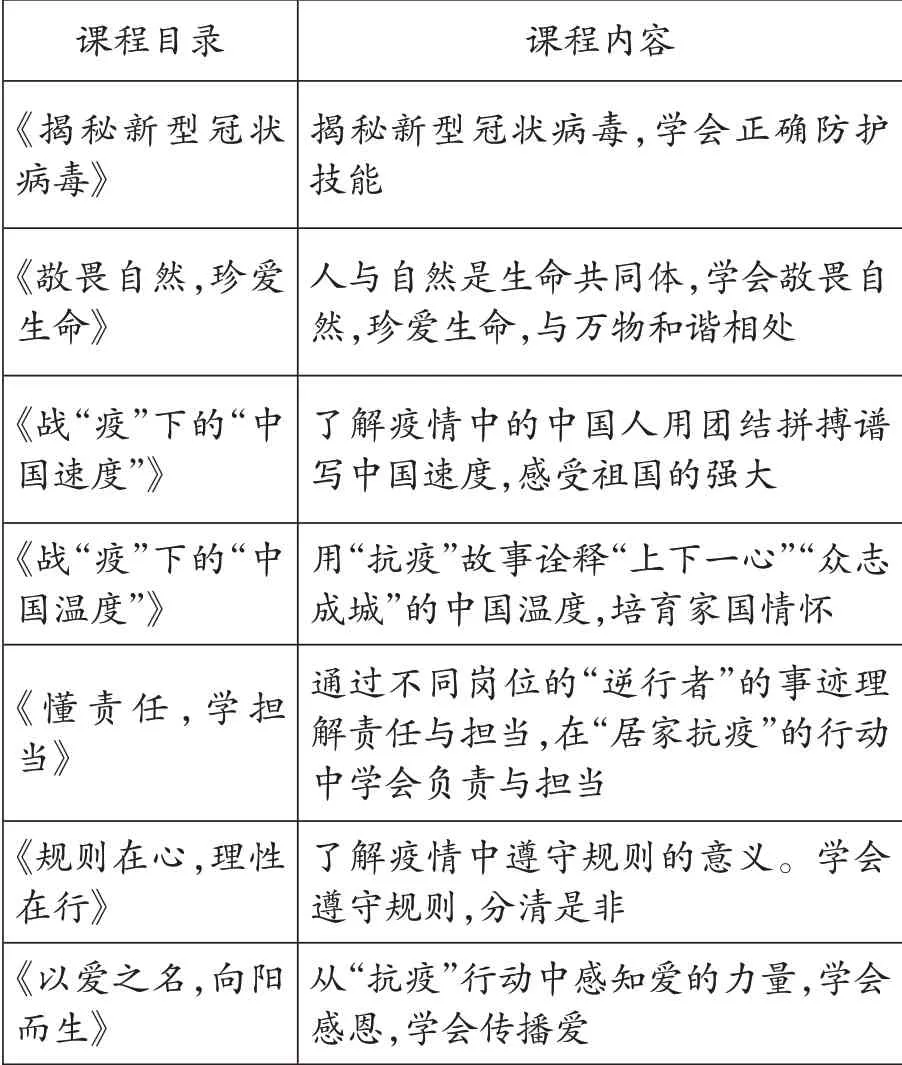

综观疫情背景下的微课程开发,多零散,少有系统分析其内在的逻辑关系。因此,在开发“同心战‘疫’”德育微课程之时,开发团队以学生的实践智慧为主线构建课程内容体系,从科普与疫情相关知识的到整体感知家国情怀,再细化为生命教育、责任教育、规则教育,并以感恩与传递的主题结束,由知到行、由情至理、由身至心、由判断到抉择,这些要素立体交叉,于无痕中提升了德育的张力(见表1)。

表1“同心战‘疫’”德育微课程内容

(二)崇尚科学,注重信息考证,传递正确知识

疫情突然发生,许多的知识对学生、于教师而言都是全新的。在制作微课的过程中,林林总总的资料显得专业而繁杂,对于教师而言都非常陌生,而且疫情在发展,各种信息和资料也在持续更新。因此,教师需要以发展的眼光看待德育素材,不仅要考证所选内容的科学性,更要注重讲授语言的科学性,从而确保课程知识正确、内容科学。

1.讲好未知领域的知识

在研发微课程的过程中,因时间有限,微课中容易出现知识性错误。如《战“疫”下的“中国速度”》一课中,教师以“一天完成新型冠状病毒分离和全基因组测序,两天建立国家信息报告系统,三天研制出病毒试剂盒”为例说明“中国速度”之快。但仔细考证后发现,其实武汉P4 病毒研究所等科研机构一直在进行冠状病毒研究,并非一天完成的;国家传染病网络直报系统在2003 年非典疫情后就已经着手建立了,并非两天完成;至于病毒试剂盒的研制时间还有待考证。由此可见,在微课程开发的过程中,尤其是面对未知领域的知识时,教师需仔细考证,做到客观严谨。

2.更新不断变化的知识

疫情在发展,人们对“冠状病毒”的认识也在不断提升。在制作第一课《揭秘新型冠状病毒》时,教师从趣味性的角度选取了中国疫情网上的动画视频《冠状病毒的二十问》。该视频采用了学生访谈冠状病毒的形式。如学生问:“你们是怎么跑到人身上的?”冠状病毒自述:“我本来是住在野生动物身上的,但人们不仅杀死它们,还吃它们,我无家可归,所以就跑到人们的身上。”这一回答在疫情初期,看似没什么不妥,但随着对疫情研究的深入,就会发现该对话内容不符合冠状病毒的最新研究发现,知识性上不够科学。

此外,疫情中的各种数据是不断实时更新、变化的,如全国支援湖北的医护人员的数量。由此,在课程研发时,教师需以发展的眼光看待信息的更迭,切实掌握并传达给学生最准确、最恰当的内容。以《战“疫”下的“中国温度”》为例,教师在开发微课程的过程中三次更新相关数据,以期真实地还原生活,传递给学生最新、最准确的信息,并从数据的递增中,激发真实的情感体验。

二、课程形式上要多样性与适切性并行

与传统德育课程的课堂教学一样,在明确“同心战‘疫’”德育微课程体系和内容后,课程开发者需要思考,如何采用多样性与适切性的课程形式,将枯燥的防疫知识、沉重的疫情现状及厚重的人生大爱,根据学生身心发展特点与生活需求丰富呈现,帮助学生更有效地完成在线学习。

(一)力求多样,贴近儿童心理,有效启智明德

“同心战‘疫’”德育微课程的学习者是儿童。课程开发者应该从儿童的认知特点出发,结合具体的德育课程内容,采用视频动画、榜样故事、情景模拟、实践活动、儿歌创编、闯关游戏、现身说法等多种形式,使儿童乐学、善学、启智、明德,使课程价值最大化。

虽然“抗疫”话题是沉重的,防疫知识是相对枯燥的,但是开发者采用形象直观、贴近儿童的认知特点、深受儿童喜爱的视频动画破解了学习难点。如《揭秘新型冠状病毒》一课中,为了让学生更好地了解什么是新型冠状病毒,开发者采用儿童与冠状病毒对话的视频动画,通过动漫形象、童趣语言、生活场景,让枯燥的医学知识变得浅显易懂,生动有趣。既激发学生的学习兴趣,又让学生看得懂、听得明白,德育由此入脑入心。

向榜样学习是德育意义获得与领悟的重要方式。因为榜样有示范作用,能引发人们模仿的内驱力。“抗疫”期间,每一天都在发生各种动人的故事,故事中的主角就是榜样,他们的言行举止是那么真实感人,对处于具体形象思维阶段的儿童来说特别适用。榜样的故事,不仅消除了说教感,还能使学生形象直观地感知其中的德育内涵,产生强烈的震撼和认同感。如《以爱之名,向阳而生》一课中,既有疫情中“最美逆行者——白衣天使”这样的榜样群体,又有“最美护士”杨昆娥这样的榜样代表,再结合“‘汶川十年感恩有你’免费茶歇”和校园生活中“这一条地砖”的故事,让学生在直观感受爱的同时,学会感恩,学会去传递爱……

又如在《规则在心,理性在行》一课中,为了让公共规则入脑入心,开发者将疫情期间应该遵守的公共规则编写成朗朗上口的儿歌,便于学生理解、认知、口口相传。为了增加学习的趣味性,开发者还设置了闯关游戏,学生通过游戏了解和掌握防疫知识。此外,在《战“疫”下的“中国温度”》一课中,开发者还让学生出现在微课中,讲述自己虽居家隔离,但生活仍旧便利,从而感悟“抗疫”行动需要每个普通人用行动诠释中国温度。这样的现身说法,能有效引发儿童的情感共鸣。

(二)强调适切,注重实践体验,有效引导生活

教师不仅要追求课程形式的多样性,还需要了解学生当下生活中的需求,选择合适的形式,指导学生解决生活中的问题,引导学生在生活中践行,培养实践智慧。

1.借情景再现,反思当下生活

不期而至的疫情打乱了人们的生活,产生诸多困惑,面临许多两难选择。如《规则在心,理性在行》一课创设了如下生活情景:小刚在楼下运动,周围没人,是否可以摘下口罩?课程开发团队力图通过“情景再现”帮助学生回到现实生活中,引导他们进行反思,做出正确的选择,指导当下的生活,从而树立自觉的道德反思意识,形成正确的道德观念、道德标准和明辨是非善恶的能力。

2.借分层实践,指导未来生活

德育指向未来,更指导实践。考虑到学生年龄层次不同,身心发展水平也不同,必然导致实践能力也不相同。所以,“同心战‘疫’”德育微课程不仅每一课都设计了实践作业,还根据不同年级设计了不同形式的分层实践作业,指导学生未来的生活。如在《规则在心,理性在行》一课中,针对低年级学生的特点,设计了简单易行、富有童趣的用拍照记录“我的宅家生活”的作业,潜移默化地引导学生遵守规则;针对高年级学生,实践作业改成了解“杭州健康码”的作用、使用规则及不诚信申报的社会危害和法律后果,这更符合高年级学生的认知特点和需求,引导他们走进社会,在实践中理解规则和法律的意义和价值。又如在《懂责任,学担当》一课中,低年级的实践作业是以图文形式记录“我为抗疫出份力”,中高年级的实践作业则是填写“家庭成员疫情防控调查表”。随着实践范围的扩大,实践难度的提升,作业不仅满足不同年龄阶段学生的认知需求,还能有效地指导学生未来的生活。

三、课程价值上要向“翻转性”与研究性延展

科学合理的内容和多样适切的形式是保障德育微课程取得实效的关键要素。基于对德育特性本身的考量,德育微课程的开发还需将课程价值向“翻转性”与研究性延展。作为网上课程,力争体现“翻转”特性是不言而喻的,但这种所谓的“翻转性”不只是形式上的翻转,更是一种目的上的翻转,不只是价值的引导,更是一种德育智慧的培养。

这种“翻转性”决定了德育微课程的开发应体现出目的上的研究性,它不是仅限于给学生传递生活方法和经验,还能帮助学生形成一种德育的视角,激发学生对生活的关注与思考,能主动地从生活中挖掘德育内涵,继而使得德育真正融入学生的生活。从生活中来,到生活中去,从过去来,到未来去,这岂不就是一种德育智慧的培养?!

(一)链接生活,“翻转”反思,彰显德育价值

灾难袭来,对于成长中的未成年人来说,最需要成人的引导,使生命安全受到最大程度的保护。因此,在开发“同心战‘疫’”德育微课程时,要着眼于当下,更要指向于未来。如在《懂责任,学担当》一课中,教师呈现了疫情中各行各业的图片,这些生活中的普通人都立足自己的工作岗位,面对危险,敢于逆行,勇于担责,为“抗疫”贡献力量,从而汇成一股坚不可摧的“中国力量”。学生由此明白,每个人在生活中都担负着不同的责任,面对疫情,做一个负责任、有担当的人是了不起的,也是人格高尚的表现。当下,居家不外出、勤洗手、出门戴口罩、认真开展网上学习,做好这些自己身边的小事,就是一种负责任的表现,也在为“抗疫”出一份力。

这样的课程设计很好地强调向当下的生活学习,从而过好当前的生活,同时又借助疫情中的危机反思现在的生活,指导未来的生活。如《敬畏自然,珍爱生命》一课不仅呈现了疫情中确诊、疑似、死亡、治愈等数据,还补充“非典”“埃博拉病毒”以及大气污染、土地荒漠化等生活实例,引导学生深度反思:灾难终将过去,我将如何过好未来的生活?学生由此认识到,为一己之私而无限制地去掠夺自然,必然会受到惩罚。教师再指导学生结合生活现象进行思考:在未来的生活中,该如何敬畏自然,珍爱生命?看到有人在买卖野生动物,破坏水源、植被,我们该怎么做?只有用现在的疫情,引导学生进行“翻转”反思,指导学生未来的生活,让学生明白“人类不是世界的主宰;生命的意义不只体现在成功,还在于责任和担当;要心怀科学与理性,秉持一颗求真的心,才不会在灾难面前迷失自己……”,才能彰显德育微课程的德育价值。

(二)合理作业,体现研究,孕育道德素养

生活处处是德育。德育课程的最终目的不是道德品质的养成,而是更深层次的德育世界观的培养。课程终将结束,生活不断变化,只有形成了德育世界观,才能让德育扎根于生活,从而更好地在生活中践行。如在《以爱之名,向阳而生》一课中,教师布置了实践作业“捕捉爱的镜头”,将课程内容由课堂延伸到课外。学生由此发现了生活中的各种爱,并将爱的话题和爱的表达在生活中延续。课程引领学生在今后的生活中,尝试着以爱的视角去看待生活中的点滴,学习用适当的言行表达爱意,逐步成为爱心的传递者。“同心战‘疫’”德育微课程的价值如果仅停留在疫情的维度,是不够的,应该引领学生将课程所学运用于生活。如《规则在心,理性在行》一课并未将目标仅仅定位在疫情下的规则,而是延伸到日常生活中的规则:如何遵守规则,才能规避灾难的发生?这样的设计巧妙地将规则意识的培养渗透其中,使学生初步树立用规则视角看待生活的意识,并将规则意识延伸至未来的生活,从而为生成法治意识、法治思维奠定基础。

德育源于生活。疫情背景之下的生活是一部生动的德育教科书。在“停课不停学”的背景下,“同心战‘疫’”德育微课程以指向儿童未来生活与实践智慧为最终目的,精准把握课程内容,巧妙运用课程形式,充分挖掘课程价值,给每一个学生上好疫情下的人生大课,希冀以德育人的热忱,以绵薄之力,为抗击疫情、为德育工作助力。