基于图形背景理论的柳宗元山水诗的认知分析

2020-04-04刘元粉

孟 俏,刘元粉

(1.广西生态工程职业技术学院,广西柳州545004;2.广西蓝天航空职业学院,广西来宾546100)

一、图形背景理论

随着认知语言学的发展,一些认知语言学理论被逐渐运用到文学作品的研究当中。认知诗学就是在认知科学和文学研究相互渗透和结合的过程中形成的一门交叉学科。认知诗学坚决“摒弃那种印象式的阅读和不准确的直觉”,要努力做到“精确而系统地分析读者阅读文学作品时到底发生了什么”[1]5。图形背景理论源于格式塔心理学,是认知诗学基本思想的重要组成部分。该理论认为人们在扫描他们的可视领域时,总会注意到场景中的某些部分比其它部分更突出。被赋予了特别显著性的成分成为显景,而场景中较少显著的成分则构成了背衬[2]65。认知诗学运用图形背景理论来分析文学作品,认为图形和背景是文学研究需要关注的基本特征。图形背景理论突破以往的文学作品以文本为主体进行研究的传统,转向以人的认知心理为主的探索,对文学语言有很好的阐释力。

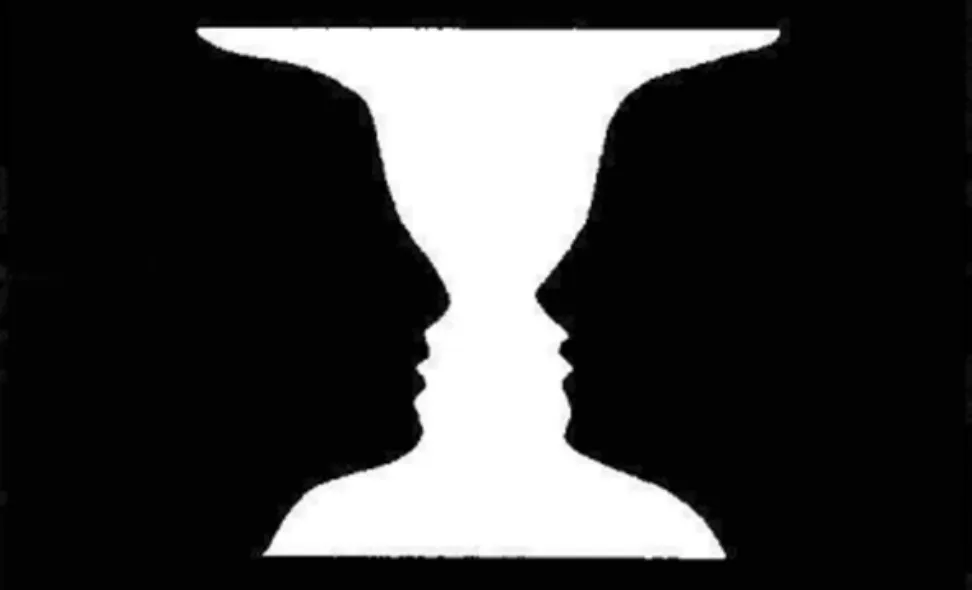

图1 人面-花瓶图

丹麦心理学家鲁宾在一个世纪前最早提出了图形背景理论,他设计的“人面-花瓶图”演示了图形背景的概念。观察“人面-花瓶图”时,我们要么看到的是人脸,要么看到的是花瓶,说明图形比背景更具有突显性。我们一次只能看到其中之一,不能两者同时看到,说明图形和背景是相分离的,一个图案不可能同时被视为图形和背景。继续观察时我们还会发现,图像在两种结果之间转换,说明图形和背景是可以相互转换和交替的。

当我们观察特定环境中的某个物体时,通常会把这个物体作为知觉上突显的图形,而把环境作为背景,这就是突显原则。图形和背景的感知是人类体验的直接结果,背景就是图形的认知参照点[3]104。Langacker根据突显的程度对图形和背景做了以下论述:“从印象上来看,一个情景中的图形是一个次结构,它在感知上比其余部分(背景)要‘显眼’些,并且作为一个中心实体具有特殊的突显,情景围绕它组织起来,并为它提供一个环境”[4]120。英国诺丁汉大学语言学教授Stockwell认为在一个视野范围内或者文本中,图形应该拥有一个或者多个特点[1]15。总的来说,我们所说的“图形”一般形状完整,体积较小,且有运动感,容易被直觉者察觉关注。而背景通常缺乏结构,体积较大且相对静止,容易被忽视,起到烘托图形的作用[5]14。美国纽约州立大学的语言学教授Leonard Talmy 1978年在其著作Figure and Ground in the Complex Sentences中最先将图形背景理论运用到语言研究当中。随着该理论的不断传播和发展,近年来,国内学者逐渐从不同的角度,如翻译、语言习得与教学、句法结构、文学作品等方面来探讨图形背景理论及其应用,并验证该理论的认知阐释力。

二、柳宗元山水诗的研究

与唐代其他文豪相比,柳宗元留下的诗作相对较少,但经典颇多,尤其是山水诗颇具魅力。国内已有不少学者们从各个角度对柳宗元山水诗歌进行了研究,主要集中于三个方面:1.佛家思想对柳宗元山水诗歌创作的影响。如杨文榜的《论佛教思想对柳宗元山水诗的影响》认为佛教思想对柳宗元诗歌的画面,意象和审美移情产生了影响;王玉姝的《柳宗元诗文与佛禅的现实关照研究》认为柳宗元诗歌中引用的佛禅典故,提及的得道高僧,展现的清幽寂静之境,表达的普渡众生之愿望等无不体现了佛家思想对其的影响。2.柳宗元与其他诗人的山水诗比较研究。如林丽华在《比较谢灵运与柳宗元山水诗中的寂寞心》中结合谢柳二人的山水诗,将他们放在历史政治中来衡量比较,观照他们的内心世界;李靖等在《王维柳宗元山水田园诗中的渔樵耕读》中分析了两位诗人的山水诗中的渔樵耕读形象的共性与个性,解读其背后的宏观文化模式,体味两者的人品风神和作品风格。3.柳宗元山水诗蕴涵的思想情感研究。如郭弘在《朱弦一拂遗音在,却是当年寂寞心——柳宗元山水诗探赏》中认为柳宗元借山水诗抒发其骚怨精神和悲凉气韵,从而带有浓厚的主观色彩和情感深度。王铁良在论文《论柳宗元山水诗的冷峭孤寂情怀》中分析了柳宗元山水诗冷峭孤寂情怀的形成原因。然而,目前鲜有学者结合图形背景理论对柳宗元的山水诗进行解读。

而图形背景理论是完型心理学家根据视觉感知而得出的研究成果,不仅可以解释日常生活中人们对于空间画面的认知过程,还可以用于解析文学作品中的图形和背景的产生和交替过程,通过突出图形而达到表达思想情感的目的。山水诗是写景诗,是诗人对眼前客观事物的认知过程,且具有很强的画面感。因此,我们除了可以从宗教、思想情感的角度以及通过跟其他诗人的诗作进行对比的方式来研究柳宗元的山水诗,还可以运用图形背景理论来对柳宗元的山水诗进行认知解读。

三、柳宗元山水诗的认知解读

柳宗元是唐朝山水诗的代表诗人。他身处动荡不安的中唐时期,心怀为民治国的远大抱负,却仕途多舛,备受排挤,不被重用。先被贬至当时的荒蛮之地永州,后又被调任更为偏远的柳州,满腔抱负难以施展,于是寄情于大自然中,创作了大量的山水诗作。本文利用图形背景分离原则,结合诗人的思想情感,来解读柳宗元山水诗中的意境、意义建构的过程及诗人的内心世界,并揭示读者在阅读诗歌过程中的心理动态及认知处理过程。

(一)超脱人世,宁静旷达

人世的忧患,生命的沉沦,往往导致文学作品向两个方向发展:或致力于对人内心痛苦的表现,或走向对自然山水的歌咏,借以排遣悲忧苦闷,以获取内在心理的平衡[6]10。柳宗元初贬永州时,常常投身于大自然怀抱中,以超越忧患之心,寻求内心的旷达宁静。以《渔翁》为例:

渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。

烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。

回看天际下中流,岩上无心云相逐。

在诗中,诗人充分利用了图形和背景的搭配,以淡逸清和的笔墨勾勒出一幅令人迷醉的山水晨景。根据图形背景理论,形体较小,具有运动感的事物为图形,体积较大,相对静止的事物为背景。在“渔翁夜傍西岩宿”中,渔翁作为形体较小,运动的个体为图形,西岩即永州的西山,作为较大的,静止的物体为背景。“夜”为画面提供了时间背景。图形相比背景而言更为突显,因此渔翁的活动更加吸引读者的目光。图形和背景相映衬,为读者勾画出傍晚时分,渔翁停船靠岸,露宿西山的宁静画面。“晓汲清湘燃楚竹”中“晓”指黎明破晓时刻,将时间背景从夜晚推移到清晨。“汲”指取水。图形背景理论认为,具有运动感的事物为图形,“汲”“燃”二字分别将“清湘”和“楚竹”突显成了两个动态的图形,将读者的视觉重点转移到新的画面,让读者眼前浮现出一幅葱葱楚竹,清清湘水,晨起的渔翁置身于山水之间,就地取材,汲水燃竹,自然和谐,纯净美好的图画。取水烧柴的平常之事,已然被雅化,给人超越凡俗之感,令读者悠然神往。“烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。”为全诗的精华所在。“烟销日出不见人”中,“销”“出”二字突出了晨雾和旭日的动态感,因此晨雾和旭日为图形,四周的山水为背景。读者的目光转移到雾气消散,旭日升起的晨景之上。“不见人”的“人”指渔翁,此时渔翁作为运动的,容易被直觉者关注的个体再次成为画面的图形,“烟销日出”的晨景被转换为了背景。红日初起,湘江雾散,读者随着诗人环顾四周搜寻渔翁的身影,却不见其踪迹,让读者不禁为之感到惊异。“欸乃一声山水绿”中,“欸乃一声”指渔翁摇橹的声音。根据图形背景理论,更易被直觉者觉察的事物为图形,在宁静的清晨,声音更为引人注目,于是“欸乃一声”成为了图形,读者的耳畔响起船桨划水的声音,清晨的宁静由此打破。此时,消失不见的渔翁随着“欸乃一声”以摇橹的动作再次出现在读者的视线之中。“山水绿”的“绿”此处作动词用,指变绿。“绿”的运动感将四周的山水由静止的背景突显成了动态的图形,带给读者一种出人意料的奇趣,耳中所闻的“欸乃一声”和目中所见的“山水绿”之间似乎发生了一种神奇的依存关系,彷佛是随着渔翁划破静空的摇橹一声,眼前的水和水中的山就绿了,给人飘逸超然之感。“回看天际下中流”中“天际”位于空间的后方,为背景。渔翁“回看”具有动态特征,为图形。“下中流”的“下”字指进入,将图形由渔翁切换为渔船进入中流的画面。日出之后,读者随着渔翁回望天边,渔船已进入中流。“岩上无心云相逐”中,“岩上”指山巅之上。“无心云相逐”用了拟人的手法,在诗人笔下,云朵被赋予了人的情感,无忧无虑地互相追逐着。图形背景理论认为在其它事物的前部,顶部,上部的,形体较小,具有运动感的事物为图形。云朵在空间上位于山巅之上,形体较小且处于运动之中,成为了画面的图形。处于空间下方且静止的山巅形成了画面的背景。此时,镜头由远及近,焦点落在山巅之上漂浮的朵朵白云,好像在无忧无虑地前后追逐,给人悠逸恬淡之感。

整首诗从夜幕到日出,呈现的图形和背景随着渔翁的踪迹和景色的变幻而不断生成切换,把读者带到一幅幅动态的画面之中,产生比文字更大的冲击感,形成更生动直观的印象,让读者在跟随诗人欣赏一幅幅山水画的同时,不知不觉间与诗人产生强烈的共鸣,领悟诗人对于超然物外,宁静恬淡心境的追求。

(二)凄清怅惘,郁悒孤寂

仕途不顺的柳宗元看山不是山,看水不是水,常常将自己的哀怨与惆怅融入作品当中,眼前的山水也因其内心的愤恨不平而蒙上凄清的色调。以《中夜起望西园值月上》为例:

觉闻繁露坠,开户临西园。寒月上东岭,泠泠疏竹根。

石泉远逾响,山鸟时一喧。倚楹遂至旦,寂寞将何言。

诗歌标题的“中夜”指夜半之时,为全诗交代了时间背景。首句“觉闻繁露坠”的“觉”指睡醒,根据图形背景理论,具有动态感的事物为图形,因此睡醒这一动作将诗人自己突显为了图形,将读者带入夜半时分,诗人从梦中醒来的场景中。“繁露坠”指露水坠落的声音。寂静的夜晚,露水滴落的声音引起了诗人的注意,成为了图形。读者的视线随着诗人的感官转移到露水,彷佛看到露水从叶尖一滴一滴地坠落,轻轻地发出响声,营造出夜晚寂静的氛围,不禁猜想诗人一定是在梦醒时分,辗转难眠,才能察觉到如此细微的动静,于是诗人干脆起身,来到西园。只见“寒月上东岭,泠泠疏竹根”。前半句中“寒月”作为“更加细节化,更明亮,有完整边缘的,处于空间上方且具有运动感”的事物为图形,东边的山岭作为“不够细节化,不够明亮,无完整边缘,位于空间的下方且相对静止的”的事物为背景。夜空上一轮清冷的寒月作为图形突显在了读者的眼前,点染出一种幽清的意境。后半句的“泠泠”指声音清越,此二字的妙用,让月亮洒下的光辉似乎有了声音,像流水一般穿过稀疏的竹根。根据图形背景理论,明亮的,细节化的事物为图形,而位于下方的,静止的事物为背景。背景由东边的山岭转换为稀疏的竹根,图形由月亮转换为月亮洒下的光辉,读者的视线由上至下,目光聚焦到如流水般穿过竹根的月色之上,心生夜凉如水之感。“石泉远逾响,山鸟时一喧”中的“响”和“喧”字突出了山泉和鸟儿的动态,图形背景理论认为有动态感的事物为图形,静止的事物为背景,因此山泉和鸟儿成为图形吸引了读者的注意,幽静的山林构成画面的为背景,以动衬静,泉声和鸟鸣更突出山林的寂静。读者的注意力由近及远,似乎听见远处山泉发出水石相击的声响,林间的鸟儿打破寂静,时不时鸣叫几声。山泉虽远而逾响,“逾”字更突出了四野的空旷和寂静。山鸟虽打破了夜晚的宁静,却把原本静谧的夜衬托得更加寂静。“繁露”“寒月”“竹根”“石泉”等清冷色调的意象相互融合,图形背景相互映衬,在这夜半时分,营造凄清幽渺之境,令人产生空旷清绝之感。“倚楹遂至旦,寂寞将何言”,“倚楹”指诗人独自倚着厅前的柱子,相比空旷的环境,诗人孤独的身影作为较小的运动的事物构成画面的图形。浮现在读者眼前的是,在空旷静谧的夜里,诗人倚着柱子,目视月色,耳闻鸟鸣,沉思苦闷一直到天亮,令读者不禁心生怜惜。纵观全诗,“繁露”“西 园 ”“寒 月”“东 岭 ”“ 竹 根 ”“ 石 泉 ”“山 鸟 ”作 为 整 首诗的背景共同突显了全诗的焦点部分,即诗人自己。在这样万籁俱寂,空旷清幽的背景下,图形“柳宗元”的形单影只,孤独寂寞更加突出。空旷的背景和单薄的图形形成强烈的对比,诗人的寂寞悲凉跃然纸上。诗中图形背景别有匠心地搭配和巧妙地转换,让读者彷佛置身其中,随着诗人辗转反侧,耳闻目见,沉思苦闷,充分感受到诗人的内心情感。

(三)百感交集,愉悦欣喜

柳宗元的山水诗多冷峭凝重,深隽幽婉。少见的表达激动愉悦之情的诗歌主要作于其接到诏书北返长安的途中。以《诏追赴都二月至灞亭上》为例:

十一年前南渡客,四千里外北归人。

诏书许逐阳和至,驿路开花处处新。

诗人从永州一路向北,终于在二月花开之时到达灞水之畔,距离京城长安已是近在咫尺,此时诗人无比激动,百感交集,于灞亭上写下此诗。首句“十一年前”指诗人于永贞元年九月被贬永州之时。“客”字道出了诗人当时的身份,一个被贬离乡,客居在外的人。从长安往南至永州的路途构成了背景,惆怅哀怨地行走在路上的诗人成了这幅画的图形,呈现在读者眼前的是一幅气氛压抑沉闷的南迁图。“四千里外北归人”中“四千里”指永州到长安的距离,“北归人”的“人”与“南渡客”的“客”形成了鲜明的对比,此时诗人不是被放逐在外,而是即将回到家乡重获自由。此句描写的依然是诗人行走在路上的画面,跟上句不同的是,此时的背景由从离京路变成了返京路,而图形虽还是行走在路上的诗人,但是读者可以感受到此时诗人作为“北归人”和十一年前的“南渡客”心情是截然不同的,诗人的激动之情虽未言明,但已然在和上句的鲜明的对比中被突显出来,此时读者看到的是一幅轻盈欢快的北归图。“诏书许逐阳和至,驿路开花处处新”中“阳和”指阳春季节,提示了时间,为时间背景。“驿路”为地点背景。驿路两旁的花朵作为更加集中,更加细节化,更明亮,有完整边缘的事物为图形。处处新的“新”字进一步吸引读者的目光,镜头拉近,眼前花蕾初绽,清新温暖,生机勃勃。读者沉浸在春日的明媚景象中,感受着诗人虽未言明却胜千言万语的欢欣喜悦之情。

(四)愁肠百转,思乡怀归

对险恶环境的忧恐和对远方家乡的思念是柳宗元改任柳州刺史后的主要情感。比起被贬永州时,诗人少了对希望的索取,多了对失望的咀嚼;少了初贬不变的豪情,多了久经磨难的苍凉[5]10。以《与浩初上人同看山寄京华亲故》为例:

海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠。

若为化得身千亿,散上峰头望故乡。

为了排解愁思,在一个秋风萧瑟的日子,诗人柳宗元与朋友浩初和尚一同登山望景,写下此诗,以表达自己对家乡及家乡亲友的浓烈思念之情。“海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠”中“海畔”指柳州,因靠近海域,故称海畔,可见诗人所居之地荒凉遥远。“尖山”位于柳州的上部,且更加集中,更加细节化,有完整边缘,因此尖山为图形,柳州为地点背景。“秋来”指正值秋天,为时间背景,给人萧瑟和忧愁之感。“似剑铓”把尖山的锋利突显无疑。“愁肠”说明诗人思乡之情的浓郁沉重。在这幅图画中,柳州的尖山像剑铓一般突显在读者的眼前,在这萧瑟的秋天,不断地“割”着诗人的九转哀肠,给人惊心动魄,逼仄险急之感。相传释迦牟尼为了普渡众生,曾有千百亿化身。在诗的后两句中,诗人借用了此典故。看着眼前峰头林立,诗人强烈的思乡之情难以自已,他感到自己只有化身千亿站到每一座山峰之上,才足以表达自己内心的渴望和浓厚情感。“化得身千亿”和“望故乡”中化身和遥望的动作将诗人自己突显为图形。诗人脚下的山峰为背景。读到此处,读者彷佛看到诗人获得化身之术,飞向各个山峰之顶的神奇画面,千亿个化身伫立每一座峰头,遥望西北故乡的方向将诗人对故土的执着与眷恋刻画得淋漓尽致。诗人采用发散扩张式的思维,视线由近到远,视野范围由小到大,图形不断弥漫扩散,最后将视觉的焦点聚集在“故乡”之上,静止的文字被转化为生动的画面,极具视觉冲击力和动态感,令读者彷佛置身其中,感受诗人浓烈的乡愁,同时也为诗人思乡而不能归的处境而心生怜惜。

四、结 语

利用认知诗学的图形背景理论来分析柳宗元的山水诗,把抽象的文字转化为具体生动的画面,读者通过图形和背景分离后突显在眼前的画面与诗歌中的场景发生互动,身临其境地感受诗人的所见所闻所想,并与之产生情感共鸣,深切体会诗人柳宗元山水诗中所蕴含的超脱旷达,怅惘孤寂,欣喜愉悦以及思乡怀归之情。可见,相比单纯地从文学的角度来进行分析,利用图形背景理论来对诗歌进行分析可以避免不准确的印象式的阅读,从而更加全面准确地欣赏品味诗歌,在提高读者诗歌鉴赏能力的同时,也为诗歌的研究提供新的切入点。