《背影》的正面和背面

2020-04-03詹火滥

詹火滥

摘要:名家、名师多从自身的阅读起点解读、分析《背影》,较少关注学生的阅读起点。为此,笔者做了一次《背影》的学情调研。通过分析学生的原始理解,引发了对《背影》教学内容和教学方法的思考。

关键词:调研;分析;思考

一、调研的缘起

朱自清先生作于1925年10月,发表于1925年11月22日《文学周报》的《背影》,自1930年首次被选入由赵景深主编、北新书局出版的《初级中学混合国语教科书》第三册,之后,不断入选叶圣陶等先生编选的《国文百八课》《初中国文教本》《开明国文讲义》以及《开明新编国文读本(甲种)》等民国时期的中学教科书;1952年,因对作品思想感情的争论而退出教科书;1982年,重新回归教科书,成为经典课文,研究不衰。笔者研读了近30年来《背影》的主要研究文章和名师课例,在“仁者见仁,智者见智”的解读和演绎中,感受到《背影》的博大与厚重,《背影》的文化意义、文学史意义、社会学意义、伦理学意义等方面不断地被挖掘和显现,同时也总有一种“雾里看花”的感觉。

1.考证式的名家解读。名家教授为了解读清楚字里行间作者隐藏的情感,挖掘作者的生平经历、家谱、与父亲的关系以及父亲的生活细节等方面的资料,佐证解读的正确或解读的新意。如果没有了背景资料,仿似无法解读作品,无法理解作者的情感。

2.主旨解读各是其是。《背影》发表后,特别是编进教材后,研究者和教师从不同角度研究文章的主题。早期多从“爱”的角度进行解读,且多从亲子之爱理解文章——

叶圣陶先生认为《背影》的主旨 “就是把父亲的背影作为叙述的主脑,从其间传出父亲爱惜儿子的一段深情”。(《文章例话·〈背影〉》)这是早期比较公认的见解。

蒋济永(2001)从精神分析学的角度分析父亲的慈爱的形象,从而得出“《背影》是作者对母爱赞美与渴望的颂歌”的结论。这一结论引发诸多驳斥。(蒋济永.《背影》里的“背影”解读[J].名作欣赏,2001(02).)

孙绍振教授在解读《背影》时,从美学的角度分析了《背影》感人的情感是“爱和被爱往往有隔膜,情感是错位的”。(《解读语文》福建人民出版社2010年)

韩军老师从生命哲学的角度将《背影》的主旨解读为“肉体的生命并不坚强,它非常脆弱;肉体的生命并不永恒,它非常短暂”, “生命短暂、脆弱,不可恒留;光阴匆匆,稍纵即逝,不可久驻”。(韩軍《背影》课堂实录语)引起学界关注,四川大学文学院李华平老师一篇《迷失在学科丛林中的语文课——兼评特级教师韩军〈背影〉教学课例 》引发“韩李”之争,至今未曾了断。

3.名师课例内容不一。一篇经典之文,可学者甚多。不同的施教者,面对不同的学生,根据不同的学情,确定不同的教学内容,实属无可厚非。然而,细致分析名师课例,却发现精彩各自的精彩,而无共同的必须学习的内容。

有的名师是这样的:感动的内容都与背影有关——课文围绕它写,那么怎么去感受这个背影呢——我们看看父子之间的关系很复杂,哪些信息对理解本文有联系(出示佐证材料)——再回到文中理解感情。

有的名师是这样处理的:读“父”(怎样的父亲)——读“子”(怎样的儿子)——读“父”与“子”(情感)。

有的名师是这样处理的:读课文谈感受(原始理解)——顺着学生的感受,从文章选择内容理解——拓展理解。

二、调研测试

基于以上的研究,笔者认为,学习是学生的事,教师是带着学生往前走。学生对《背影》的原生态理解究竟是怎样的?哪些是学生已会的?哪些是学生感到困惑的?学生共同的关注点是什么?带着这些思考,笔者设计了《背影》的调查问卷,并于2019年10月11日在顺德区勒流街道富安中学八年级一个班45名学生进行了测试。

测试校是顺德区勒流街道初级中学,就近划片招生,学生整体水平在当地属中上,测试班是学校优秀班级。学生全部没有读过《背影》,这很大程度保证了调查问卷结果的可信。测试时间为45分钟。调研测试的要求和题目如下:

【阅读要求】

把不认识的字和不理解的词语用笔圈起来。

把你不懂的、有疑问的语句用横线画出来并打上个问号,然后在相应的空白处记下自己的疑惑。

把你觉得精彩的或含义深刻的语句用波浪线画出来并打上个感叹号,然后在相应的空白处写点评。

【阅读测试】

1.用一个词语概括父亲的形象,然后找出能表现这个形象的一句话。

2用一个词语概括“我”对父亲的情感,然后找出能体现这种情感的一句话。

3.你认为促使“我”流泪的根本原因是什么?从哪里可以分析出来?

4.你认为本文有哪些方面最值得学习?说说理由。

三、调研测试数据分析

1.不认识的字和不理解的词语。

学生不理解的词语比较集中在“典质”“赋闲”“簌”。由于年代的变化,一些行业退出社会,如典当业,或一些词语已极少见诸现代报端,学生不理解属正常,如“典质”“赋闲”。如果把“典质”换为“典当”,如果把“赋闲”改为 “失业”,则绝大多数学生会理解。“簌”小学教材曾出现,那么多学生不懂,有些令人不解。

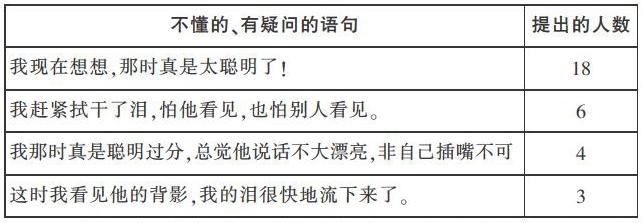

2.不懂的、有疑问的语句。

《背影》语言朴素。质朴无华的语言最容易迷惑人,最容易让人一滑而过,而不会停驻关注的目光。然而,朴素的语言却是最内敛的,最值得挖掘和回味的。遗憾的是,学生画出不懂、有疑问的语句,最多者也就三句。最为集中的是“我现在想想,那时真是太聪明了”,学生的疑问也无非是“为什么说太聪明”。

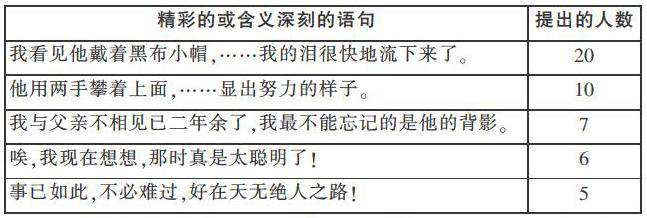

3.觉得精彩的或含义深刻的语句。

学生集中认为第5、6段的语句精彩,只有两位学生没在此画出句子。由此可见,学生对文章的重点段落的认识和认可。

4.用一个词语概括父亲的形象。

学生比较集中从父亲关心儿子的角度理解父亲的形象。这是学生阅读文学作品时习惯于从人物關系角度理解人物形象使然,也是《背影》父亲给人最直接的印象,是最直接的体现。从原始理解的角度来说,学生的理解是起步,绝非终点。

5.用一个词语概括“我”对父亲的情感。

较多学生读出的是“思念”和“感恩”,难能可贵的是有7位学生读出“愧疚”的情感,这比较接近文本内在的真实情感。

6.本文最值得学习的方面。

学生从平常学习课文的方法,提出方法、结构、情感是《背影》最值得学习的地方。

综上分析,学生在完全不知情的状态下,仅用45分钟的时间,没有任何背景材料,没有任何指导的原生态阅读,完全依靠自身的语文学习方法、习惯,运用已有的语文知识,从文章的字里行间,凭借语言透露出来的信息,理解文章。从各项调研数据看,无论是学生对人物形象的把握,还是对作者情感的理解,或是对文章重点段落的判断和把握,都有可圈可点的地方。学生对文章的初始理解是真实的,也是令人满意的。这是《背影》调研的正面。

然而,从这些数据中,引起笔者思考的是数据的背面。在教学中,如何让学生理解未知的《背影》,或者说让学生知道《背影》的背面,而这背面绝不只是靠背景资料才能解决的。学生未知的《背影》背面,要让学生知道哪些,这就是教学内容选择的问题。另外,如何让学生知道《背影》的背面,绝不能靠老师的告知,而应该让学生通过各种活动,去体味,这就是教学方法的选择。最后,语文教学不是道德说教,语文教学应该通过课文教语文。

四、该如何学习《背影》

面对已经如此理解《背影》的八年级学生,如何选择教学内容,教会学生不会的知识、方法、能力,或者在学生已会之处,引领学生再往前走一步,让学生获得新知。

1.体味情感,提升思维能力。学生对作品情感的把握,特别是对作者对父亲的情感理解,出现比较大的分歧。认为作者对父亲“思念”的占了35.5%,认为“感恩”的占22.2%,认为“愧疚”的占15.5%,认为“不满”的占4%。如果把正面的 “思念”“感恩”加起来,超过一半,占大多数。这是学生理解的分歧,是教学最好的出发点和生长点,也是教学必须给予正确引导的地方。如果顺着学生的思路,认为《背影》表现作者对父亲的思念或感恩,那只是停留在学生已知的层面,并没有引领学生向未知前进,并且这种已知并不完全正确的。如果完全不理会那“愧疚”的15.5%,学生即使理解正确,也不知其所以然。

面对如此,只要轻轻一问:作者对父亲的情感仅仅只有“思念”和“感恩”么?就能引起学生的关注和思考,然后引领学生深入文本,紧紧抓住“我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可”“他们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了”“我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见”,反复让学生朗读、品味,体会作者当时对父亲的不理解、埋怨和写作时的愧疚。《背影》之所以动人,不是在父亲为儿子买橘子等的动作,而在于儿子历经生活的波折,逐渐理解父亲的不易,由埋怨父亲而转变为对父亲不理解的愧疚。作品中的两个“我”交替出现,两种情感交织一起。事件发生时对父亲的不解、埋怨甚至有些许的怀恨,写作时对父亲生活的不易理解,以致对自己为曾经埋怨父亲而愧疚。无须背景材料,只要文本,就能让学生体会“唉,我现在想想,那时真是太聪明了”“唉!我不知何时再能与他相见”那种自责、那种愧疚的情感。

2.涵咏语言,提高语言敏锐能力。语文教学以学习语言为首要任务,离开语言学习,语文将不成为语文。《背影》最值得学习的语言范式是朴实、内敛而又富含情感。激情洋溢、辞藻华丽、情感外露的文章接触得多,而像《背影》这样语言的文章,初中教材并不多见,更值得学习、推敲、借鉴。《背影》的语言魅力是内敛而情感丰富,非静下心来咀嚼涵咏,难以理解。

一句平实得不能再平实的“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影”,包含了多少耐人寻味的信息和情感。“我与父亲不相见已二年余了”,父子双方没有见面,不是简单的,更不是因为没有时间,而是“不相见”,是刻意而为,其间有多少心酸,有多少难言之隐,作者没有明说。但是,作者在最后,又隐隐约约地暴露了原因。“那知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。”家境的衰败,家庭琐屑之事直令父亲“情郁于中”。“最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。”“终于”一词,暗含着他们父子关系曾经是多么紧张,多么令人不快。“他终于忘却”,表明是父亲主动缓和关系,忘却不和谐的父子关系,主动修复,“写了一信给我”。同时,作者也承认了“我的不好”。家境衰败、家庭琐屑、“我的不好”导致了“我与父亲不相见已二年余了”。如此朴实而内涵丰富的语句,随处可见,正可借此推敲、涵咏,提高学生语言敏锐能力。

从调研问卷中可知,学生基本视第6段为精彩语段,并且聚焦在对父亲爬过月台买橘子的描写,这是值得欣慰的事。可是,没有一个学生提出:作者为什么要那么细致地观察描写父亲爬过月台买橘子的事?作者在细致描写父亲时,是带着怎样的情感的?如果教学只是欣赏分析描写父亲动作的词语,体会用词的准确性,《背影》的价值就大打折扣了。作者的每一次观察、每一处描写,都饱含情感,只是不露痕迹,需用心去体会。“穿着黑布大马褂,深青布棉袍”的“胖子”父亲爬过月台有多艰难,想想便知。问题是作者的眼睛始终没有一刻离开父亲,父亲的每一个细微动作,哪怕是一个“探”的动作,无论是走过月台买橘子的背影,还是回来时的正面,甚至是父亲离开,“混入来来往往的人里”的背影,都在作者的眼睛里,在作者的心里。这是子对父的爱,子对父的感激,可因为“我的不好”,情感的表达受阻、压抑,仿似隔膜,实则已融解。“我赶紧去搀他”,便是明证。可是,作者还不能让父亲看见,不能让父亲体察到作者的心。“我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。”“我”对父亲那种既有埋怨,又有感激的微妙的心理,尽在那对父亲“努力”的动作描写。让学生这样去揣摩、品味、涵咏语言,语言的敏感力自然会提升,语文课堂的语文味自然会浓郁。