从斗法看《降魔变文》对《西游记》影响

2020-04-02贾新宇

贾新宇

(贵州师范大学 文学院,贵州 贵阳 550025)

《降魔变文》是敦煌变文中佛教题材之一,讲述了舍利弗为供养佛买园建立精舍却被国王与外道六师阻挠的故事,其中最为出彩的部分是舍利弗与外道六师的斗法情节,通过斗法的输赢展现了佛法无边的神通,以达到宣扬佛教的目的。《西游记》作为一部积累型神魔小说,其中存在大量斗法情节,这些斗法情节中的斗法对象、斗法模式传承于《降魔变文》而又结合当时的社会背景有所发展。从斗法情节来看,《降魔变文》对《西游记》有着深远影响。关于《西游记》《降魔变文》《破魔变文》的内容与人物学术界有所研究,但停留在表面对比,并且由于敦煌文献的稀缺,对于其艺术特点的影响、变化研究较少,并未从细节上究其成因与发展。从“斗法”切入,从细节角度对二者的异同进行分析,有助于挖掘斗法情节背后的文化心理。

一、斗法情节概述

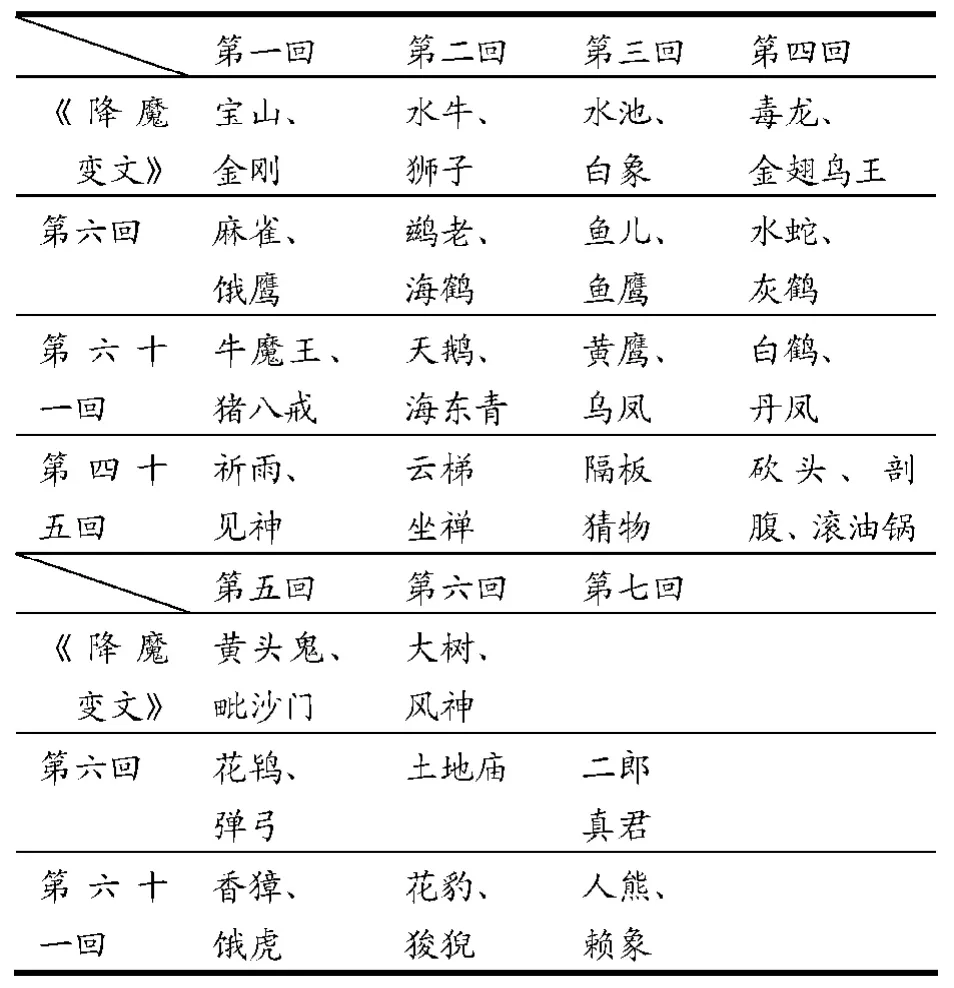

所谓“斗法”,必然要突出“斗”字,在敌对竞争的条件下,斗法双方的变形对象一定是相互对立、且一方克制一方的形态,直至一方力竭、或被第三方力量破坏,才能在有限回合内决定输赢。《降魔变文》中舍利弗与外道六师的斗法情节与《西游记》中三次斗法情节有相似之处:第六回“观音赴会问原因,小圣施威降大圣”(孙悟空与二郎神)、第四十五回“三清观大圣留名,车迟国猴王显法”(师徒四人与虎、鹿、羊)以及第六十一回“猪八戒助力败魔王,孙行者三调芭蕉扇”(牛魔王与孙悟空)。这三回是《西游记》中典型的斗法情节,与《降魔变文》有相通之处,详细内容见表格:

表1 斗法情节内容与变化形象

从斗法的内容来看,《西游记》第六回与第六十一回更为接近,都是斗法双方通过变形变身来迷惑对方;而从斗法的对象来看,第四十五回是以孙悟空为代表的佛教势力与以虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三个道教信徒之间的斗法,这与《降魔变文》中斗法双方的身份更为接近。这三回斗法是《西游记》中有来有往两方相斗的典型情节,以这三者为例,可以进一步推出唐代佛教题材《降魔变文》对《西游记》的影响。

二、斗法情节的特点

从故事情节的发展来看,不论是《降魔变文》还是《西游记》,两部作品中的斗法情节具有三个特点:斗法目的的明确性、斗法模式的固定与发展、斗法变形的多样性。

斗法目的的明确性:《降魔变文》与《西游记》你来我往互动型的几回斗法目的都十分明确——迷惑对方,取得胜利。《降魔变文》中,舍利弗与外道六师轮番变化,从宝山、金刚的比试到大树、风神的斗法,无一不是舍利弗的神通更高一筹,外道六师的法术在无边佛法面前屡战屡败,一败涂地;而佛教一方取得的胜利,则充分展现佛教神通的无所不能。《西游记》作为一部尊佛贬道的神魔小说,第六回与第六十一回二郎神降孙悟空、孙悟空斗牛魔王,无一不是为了迷惑敌方取得胜利;及至车迟国斗法,虽然不同于传统意义上的“变形斗法”,但其目的仍然是取得斗法的胜利,拆穿虎、力、羊三人的面目,让佛教在车迟国重获地位,彰显佛教的不凡神通,招徕更多国民信仰佛教。

斗法变形的多样性:《降魔变文》与《西游记》的几次斗法情节有共通之处,即斗法环节变形的多样性。简而言之,这些变形分为物、神两类,物又分为植物、动物、事物三类。植物类变形以《降魔变文》中外道六师的大树为代表,被舍利弗的风神吹败;动物类变形在《降魔变文》与《西游记》中是变化的主流,从水牛狮子、麻雀饿鹰这类真实存在的动物到毒龙金翅鸟王具有神话色彩的动物无所不有,《西游记》中甚至出现“鸨”这种代表邪淫的鸟类,以此突出人物性格,增加喜剧色彩。可见,动物作为更具能动性且代表多种地位的物类代表,在斗法过程中承担了更多责任,一方面彰显斗法双方的法术高超,无所不能;另一方面也有助于凸显斗法者的人物身份与性格。

斗法模式的固定与发展:《降魔变文》的斗法模式简单明了,即正反两方,在一个固定场合进行变化神通的比试,通常是反方先行,正方变化出压制反方的形象。在这样固定的斗法顺序与模式情境下,几个回合下来,反方就陷入无法变化的僵局,正方显出技高一筹的从容不迫。《西游记》第六回与第六十一回继承了这种斗法形式,败走的一方施展变化神通出逃,却被另一方变化出相克的形象穷追不舍,如此这般,反方照例败下阵来,正方最终抓获反方。

而《西游记》第四十五回突破了这种固定的斗法模式,发展成为更具趣味性的斗法,这种斗法不拘泥于形象变化的形式,更突出斗法者修法的基本功、与神仙的沟通能力、预知能力以及生命力量的强大,一种由一心修道衍生出来与天地万物包括神佛沟通互动的神通。结合当时的社会背景来看,“隔板猜物”与“砍头、剖腹、下油锅”的情节设计,更接近于民间变戏法、卖艺类娱乐活动,这种对斗法情节模式化的突破发展使得故事更具有趣味性与娱乐性。

三、斗法情节的作用及发展

相较于敦煌讲经文,斗法情节作为佛教神通的一种表现形式,对变文有着特殊的作用,随着文学形式的增多,这种作用成为后世文学中斗法情节产生与传承的主要原因。

(一)变文形式的影响

“变文说唱故事,韵散相见”,[1]19基于受众人群的不同,变文作为一种面对普通百姓的传播方式,由说白与唱词交替往来,以此反复来构成一个完整的故事。与讲经文相比,变文在形式上缺少严肃与晦涩色彩,反而带有更多趣味性,以此来吸引文化接受水平较低的普通听众。说白与唱词的结合,在形式上突破了讲经的刻板印象;而其源于日常语言又高于日常语言的风格与排比、对偶等艺术手法的运用,也使其语言风格“亦俗亦雅”,[2]225有利于吸引听众,使得听众更易理解故事,增强对宗教的兴趣,也扩大了接受对象的受众范围。正是变文这种更接近普通听众文化水平的表现形式与以故事为主的表现方法,使得佛教神通题材的故事脱离讲经文顽固的刻板拘束,摆脱经文的内容,自由发挥,生动有趣地展现佛教的无所不能,吸引广大群众信仰佛教。

(二)彰显神通,招徕信徒的目的

敦煌变文中佛教题材故事的功用性与讲经文是一样的——传播佛教,招徕信徒,这是其最根本、最实用的目的。佛教自魏晋时代传入中国,经历隋唐的兴盛,直至唐末已是盛极一时,这也是儒释两家的斗争最为激烈的时候。在这样的思想环境下,“统治者尽管要想利用佛教,有许多士大夫也想利用佛教,但是老百姓是不大容易相信的”。[1]31因而,佛教的传播者要尽可能显示佛教神通的不凡之处,以招徕更多的信徒,甚至为统治者提供思想束缚,加强道德教化,为达到这一目的,变文应运而生。

《降魔变文》中对斗法的目的直言不讳:“佛家若胜,王臣并拟归诚;六师若强,太子与卑微俱受诛戮。”[2]719可见,国王与臣子都诚心皈依佛教,是其斗法的目的,也是《降魔变文》的中心思想。彰显神通、斗法胜利、点化众生的最终目的,都是为了吸引听众,招徕佛教信徒,使更多的人能够皈依佛教。而舍利弗在取得胜利后,也高呼“非是我身健力能,皆是如来加被”,[3]757借其之口,宣扬佛教代表人物——如来佛的无所不能;其两方斗法的环节,通过一捧一贬的形式,体现佛教力压道教的风头正劲,更具体表现出佛教的超能之处,让听众对神通充满幻想,对佛教的神力也更信服,从而投入宗教的怀抱。

“佛教显‘神通’的目的是令大众能信奉佛、皈依佛。”[4]34其目的性在学术界得到广泛认可,任何佛教神通的情节,都是为彰显佛教的不凡,从而吸引更多人去信奉佛教。随着展示神通方式的发展,《西游记》反复渲染并进一步深化这种招徕信徒的方式。在第六十一回与牛魔王的斗法中,败走的牛魔王求饶:“莫伤我命,情愿归顺佛家也!”[5]512与罗刹女“经藏中万古留名”[5]514的归宿,都足以说明在变化神通比试下的失败者,只能归顺佛教,成为其信徒;而第六回孙悟空与二郎神的较量中,获胜一方的二郎神虽然代表道教势力,但举荐他出战的,却是佛教中大名鼎鼎的观音菩萨,足以证明佛教神通的无所不能,以及在这样神通下归顺佛教的各方势力。

《西游记》在继承《降魔变文》基础上进一步发展其招徕的方式,斗法并不是招徕信徒的全部手段:第四十五回中孙悟空祈雨时让四海龙王现出原身,在空中度雾穿云,使凡夫俗子得以亲眼看见神仙,如此这般,一众人等更是心悦诚服,皈依佛教。所谓“举头三尺有神明”,当一种虚无的存在被证明是真实的,那信徒必然更加虔诚。《西游记》就借助神灵现身的方式使得整个王国相信神佛的存在,以此来鞭策、督促自己行为,不断净化自己信仰佛教的诚心。

(三)尊佛贬道的社会背景

唐初,唐代统治者自命为道教创始人李耳之后,因而扶持道教;随着统治范围的扩大,为巩固各自的政治权力继而大力推行佛教,佛道两教争执不下。《降魔变文》尊佛贬道的中心思想源于其传播佛教的目的,但也与唐朝佛道相争的社会环境有一定关系。佛教的广泛传播,信徒众多,有利于提高其政治地位,甚至得到统治者的青睐,从而获取巨大的经济利益。佛道之争从唐初武德四年至贞观十四年,持续了二十年之久,佛道两家斗争激烈。在这样紧张社会背景下,《降魔变文》作为佛教思想的传播手法,一方面要体现佛教的神通,另一方面就借助于道教的斗法更直观地表现佛胜于道的思想,尊佛贬道思想是其传播的必然选择。

纵观《西游记》整体,孙悟空被二郎神打败、被如来佛压于五指山下,又或者显示神通时打着佛家的名号,都笼罩在佛教的色彩下;而孙悟空、猪八戒、沙和尚,无一不是选择弃道求佛的道路;书中黑风山熊罴怪(第十六回)、蜈蚣精(第七十三回)等反面形象,也多是以道士身份出现。显而易见,《西游记》就是一部彻头彻尾尊佛贬道的神魔小说。而其尊佛贬道的整体趋势与明代的社会背景有很大的关系:“明代诸帝大多数是信佛的,但明代中叶的明武帝、明世宗却迷信道教而极力排斥佛教。”[6]15吴承恩就生活在明世宗时期,面对明世宗迷信道教长生之说导致的明中期政治上乌烟瘴气的荒唐统治局面,吴承恩借《西游记》来抒发其对道教的憎恶之情,《西游记》也成为“一部讽刺的借题发挥嬉笑怒骂的小说”。[7]26通过尊佛贬道的整体思想,用神通、斗法等神怪为外衣的形式,暴露明中期的黑暗统治。

宗教作为一种能够约束道德行为的思想,从不是单纯的精神寄托。中国虽然不是西方政教合一的统治政权,但宗教在传播的过程中,仍然被统治者利用,成为巩固统治、维护政权的思想武器;在这个过程中,宗教也主动向世俗政权靠拢,借助政治优势发展自己,扩大影响力抑或求得便利。在政治、宗教两种因素相互扶持、相互制约的作用下,政治统治离不开宗教思想,宗教传播也向世俗靠拢,因而在宗教作品与世俗文学中都可以看到政治与思想的影子。作为一种思想符号,宗教在其教义基础上,被赋予其他色彩:政治上成为统治者教化百姓的思想镣铐;文化上成为百姓嘲笑黑暗政权的逗乐手段。宗教这样独特的、没有固定形式的灵活性与柔韧性,把它与社会政治、文化方面紧紧联系,密切融合,成为当时社会背景、思想环境与文学作品完美融合的粘合剂。

(四)市民阶级的文化需求

“佛教的转变和变文对于后来的中国叙事文学,无论是小说还是戏剧的影响,从总体上说是非常巨大的。”[8]247斗法作为佛教宣传自身神通的主要形式,也随着时代的不同而不断地丰富发展。及至明代,资本主义萌芽诞生,商品经济繁荣发展,促使以小说为代表的文学作品逐渐迎合普通百姓的文化需求,文学创作的风格更符合百姓的审美文化心理;而明代黑暗的统治与明中期统治者盲目求道的不良风气,促使斗法情节不再是讲经文、变文中单纯意义上为彰显佛教神通、传播佛教、招徕信徒的手段,其宗教目的被弱化,娱乐趣味进一步增强,斗法环节也在诙谐戏谑中沾染了讽刺意味,成为揭露明代黑暗社会的一种方式。在不以传播宗教为目的的前提下,斗法显然更具趣味性、讽刺性,这就造成了斗法过程中佛教庄严、肃穆色彩的弱化甚至消失。郑振铎在《郑振铎说俗文学》中认为,相较《西游记》中二郎神与孙悟空的斗法情节,《降魔变文》中佛家与外道六师的斗法描述更胜一筹,读罢使人不可迫视。这正是因为《西游记》中的斗法情节反映的是明代尊佛贬道的思想环境与市民阶级的文化狂欢,而不是神圣严肃的佛教传播方式,因而在斗法中,“鸨”这类代表淫乱的动物被变化出来;师兄弟三人大闹三清观大胆戏弄宗教;收服黑熊精时孙悟空也打趣观音道“还是妖精菩萨,还是菩萨妖精?”[5]137可见,在《西游记》中,斗法不再是具有威严色彩的宗教名头,而是借诙谐戏谑色彩的形式来满足市民阶层的文化需求。因而,斗法作为宗教神通的主要宣传手段,也被赋予诙谐的色彩,不再将宗教置于神坛之上,而是成为解放市民天性、颠覆宗教的重要手段,这是明代市民文化兴起的必然趋势,是对明代大众文化需求的靠拢与回应。

“小说起源于唐朝和尚庙里讲唱的变文。”[7]17变文对明清小说影响深远,不论是神魔小说还是演义小说,其源头都可以溯源至变文之中。《西游记》作为神魔小说的典型代表,其中的斗法情节传承于《降魔变文》,随着时代的发展,宗教与政治的相互作用,斗法情节主要目的——宣扬神通,招徕信徒被弱化,在时代的背景下被赋予新的色彩,即对社会真实现状的反映与市民阶级的文化需求。《降魔变文》对《西游记》影响深远,从题材、主题以及形式,甚至斗法情节的安排,都可以看到敦煌佛教题材变文对小说的影响。尤其是斗法情节,摆脱了其宗教宣传、招徕信徒的功能性束缚,反而被作家巧妙利用,成为抨击社会现实的武器与契合市民阶级文化心理的重要手段。