注释作为典籍英译翻译补偿手段有效性的实证研究 *

2020-04-01张璐

张 璐

(华东师范大学,上海 200241)

提 要:英译典籍中的注释是联系作者、译者和读者的桥梁,是翻译补偿的最常用手段。在典籍英译研究成果频出的今天,学界对典籍中译注的关注却不多,对注释接受有效性方面的实证研究则更少。本文在翻译补偿相关理论框架下,从典籍中常见的4类注释功能入手,以调查问卷和后续访谈的方式,收集英语母语受众对英译典籍中注释的评价,利用管理学中的IPA模型分析相关数据,以期论证注释作为翻译补偿手段在英译典籍中的有效性,为今后注释方法的改进提供依据。

1 引言

我国大约有3.5万种古典书籍,但时至今日翻译成外文的只有千分之二左右(毕冉 2016:46)。随着近年国家“文化走出去”战略和“一带一路”倡议的提出,典籍英译又迎来新的发展契机。

本文在翻译补偿相关理论框架下,从典籍中常见的4类注释功能入手,以调查问卷和后续访谈的方式,收集英语母语受众对英译典籍中注释的评价,利用管理学中的IPA模型分析相关数据,以期论证注释作为翻译补偿手段在英译典籍中的有效性,为今后注释方法的改进提供依据。

2 相关理论框架下的翻译补偿

2.1 翻译补偿的概念和作用

翻译补偿手段在翻译活动中经常使用,局部的翻译补偿研究包括纽马克建立在文本类型基础上的补偿机制以及奈达以动态对等为基础的功能性补偿手段。对翻译补偿进行系统性的论述始于20世纪90年代,西方学者赫维和希金斯、哈维从不同角度真正确立起补偿研究的初级范畴(陈吉荣 2008:37)。多数学者认为,所谓补偿是指在翻译过程中对原文信息、意义、语用功能、文化因素以及审美形式和功能的缺失而进行弥补的一种技巧,其目的在于创造一种同原文表达相似的效果。(袁丽梅 2018:18-21)“补偿是以目的语手段为主,辅之以符合目的语规约或规范的其他语言手段,根据文本类型和翻译目的,对翻译过程中潜在的、或发生的损失进行的修复和弥补。”(夏廷德 2006:68)

2.2 深度翻译理论对翻译补偿的论述

深度翻译(Thick Translation)的概念是由美国翻译理论家夸梅·阿皮亚于1993年在《深度翻译》一文中提出。他将“深度翻译”定义为通过注释、评注等方法将文本置于丰富的语言环境中,使译文更具有文化特色,以帮助读者更好地理解原文本的社会文化背景。由于源语和目标语在语言结构、意识形态和文化传统等方面存在巨大的差异,深度翻译成为必要的翻译补偿手段。

阿皮亚认为,深度翻译概念本身包含实现深度翻译的方法,它不仅是译文本身和评注,还特别注重细节、语境和阐释方法。因为译文本身的空间有限,为最大限度地保持译文的可读性,译者常常把源语文化背景等方面的学术阐述放在注释里。因此,深度翻译其实质是增量翻译,把原文中的历史、文化语境最大程度地呈现给读者。

3 注释在英译典籍中的功能与应用

“典籍”一词在《辞海》中的解释为“古代重要文献,也泛指古代以来的书籍”。 中国是一个拥有悠久历史和文化的文明古国,记录、保存和反映其历史和文化的传统文化典籍浩如烟海。1995年中国出版集团公司正式启动《大中华文库(汉英对照)》项目,首次系统全面地向世界推出外文版中国文化典籍,至2015年已翻译51种92册。但由于语言与文化上的差异,在将这些作品译介到海外时,仅靠译文,潜在“语义真空”难以有效填补,丰富的文化信息难以充分传递。注释作为翻译补偿的常用手段之一,是“深度翻译”理论的具体运用,具有多种价值与功能。通过研读相关译本我们发现,译注的功能主要有以下4类。

一是语义疏通功能。如对原文中的地名、朝代、度量衡、人名、植物等名物典故进行解释;对文本中艰涩难懂的词汇语句进行释义疏通,为读者扫清阅读障碍。语义疏通是译注中最常见的功能之一,如王宝童、李黎翻译的《三字经》,全文共有注释80个,语义疏通类注释就达45个。

二是文化阐释功能。对原文中涉及的文化或社会现象进行解释与补充。尽管译者可能对某句话或某段文字的翻译做到语义对等和风格接近,但由于文化、习俗和宗教背景的差异,读者可能对陌生文化概念出现的语境并不知晓,对文字背后的文化内涵无法完全理解,因此需借助注释这一补偿手段将受限的文字背后的信息在注释里明晰化和显形化。如在吴国珍的《孟子》译本中,将“弟子齐宿而后敢言”译为I went on a fast*last night before I venture to speak in your presence now(吴国珍 2015:103),并对译文中fast(斋戒)一词做了注释:In ancient China, before an important event, one would go on a fast to show his sincerity, usually by taking a bath, abstaining from alcohol and pungent-odor things like leek, onion and avoiding intimacy with his spouse(同上:104)。即在古代,知识分子有在重要节日或拜会重要人物前斋戒的习惯,以示对该事或该人的重视。虽然一些伊斯兰国家也有斋戒的传统,但其文化内涵与原文的意义截然不同,如果没有译者的注释,读者可能会在理解上产生误解,因此非常有必要在注释中对该词的文化内涵进行阐释。

三是比照指涉功能。中西文化差异巨大,但也具有互证性和互识性。因此有不少译者利用东西方文化的共通性,把不同空间的诗学距离和不同的文化概念在注释中并置起来,借用目的语国家的概念来比照源语中的概念,希望通过一定形式的互文比照唤起读者熟悉的记忆,达到审美共鸣和文化传递的目的。当然这类注释对译者的要求也较高,需要译者有横跨中西的文学素养与背景知识。如在辜鸿铭所译《论语》中,就援引大量西方文学家和哲学家的语录作注。 他在序中说,“通过征召这些欧洲读者熟悉的思想系列,对他们或许会有所帮助”(辜鸿铭 2014:2)。一些西方汉学家在翻译中国典籍时也常利用注释达到比照指涉的目的。如Hawkes(霍克斯)在翻译《离骚》中的“望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女”时,将其译为I gazed on a jade tower’s glittering splendour,And spied the lovely daughter of the Lord of Song.(Hawkes 1985:69)在解释“佚女”(帝喾之妃简狄)形象时,使用很长篇幅的注释将其与希腊神话中的 Danae相比,说简狄被关在塔里的遭遇就像 Danae被父亲关在塔内一样,最后天神都让她们意外怀孕。Hawkes的译注旨在通过中西方之间相似的文学形象,使西方人认识到中国文学形象也具有普遍性,以期实现跨文化交流的目的(魏家海 2017:125)。

四是沟通读者功能。出于某种需要,译者直接现身,对自己译文中的不足或翻译时的感悟向读者沟通说明。我国古籍上至上古神话,下至清代学术,前后历时数千年,一些古籍成书年代久远,注疏版本繁多,译者对底本的确切表述存疑,为便于读者考据需要,译者也会特别在译文中注明,以示读者。辜鸿铭在翻译《论语》“子曰:作者七人矣”时,就在注释中表达过自己的疑惑:“We have venture to translate the word作as ‘to write books and propound theories.’ The great Chinese Commentator gives up this passage, saying that he does not understand the reference”(辜鸿铭 2014:315)(因为伟大的中国评论家并未对此做出解释,自己暂且将“作”理解成“著书立说”)。

4 基于IPA模型的实证分析

4.1 研究方法

本次研究采用问卷调查和后续访谈的方式,问卷设计的理论依据来自于管理学中的重要性—绩效分析模型(Importance-Performance Analysis, IPA)。该理论在1977年由Martilla和James提出,从顾客感知产品重要性和绩效表现两方面来评析市场销售项目的有效性。IPA于90年代引进中国,被广泛应用于旅游、住宅以及服务产品的评价,有很强的操作性。该模型建立在二维坐标上,以重要度和满意度为坐标轴。具体到本研究中,x轴表示该注释对的重要程度,y轴表示读者对该注释的满意度。通过调查问卷得出16个注释的重要性和满意度的平均值,并作为参考分界线。利用散点分析法在四象限图中标注出注释作为翻译补偿手段有效性的二维分布。

4.2 问卷设计

本次问卷设计包括3部分,第一部分为人口统计学特征调查,包括年龄、性别、职业和学历。第二部分为重要度——满意度调查。在第二部分调查中,笔者选取在中西方文化交流中受到广泛关注的辜鸿铭《论语》译本和代表我国古典诗歌全盛时期的龚景浩的《英译唐诗名作选》(以下简称《唐诗》)作为调查样本。辜译《论语》成书于1898年,是“清末怪杰”辜鸿铭的翻译代表作,作为第一本由国人独立翻译的《论语》译作,一度在英美国家蝉联畅销书榜首。《英译唐诗名作选》是已故古诗词翻译家龚景浩先生2006年出版的作品,译文短小精悍,很好地诠释出唐诗的文化内涵,是唐诗译本中的上乘之作。为了使英语读者能更好地理解这两部传统文化典籍,译本中都有较多注释,其中辜译本注释有85个,龚译本注释有83个。

笔者按照语义疏通、文化阐释、比照指涉、沟通读者4个功能从每本书中各选取符合要求的每类注释各2个,两个译本共16个注释。每个问题笔者都将译文原文和注释附上,随后采用李克特五级量表制,将重要度选项指标分为1.Not important at all;2. Somewhat important;3. Not Sure;4. Important;5.Very Important;将满意度选项指标分为1.Not satisfied at all;2. Somewhat Satisfied;3. Not Sure;4. Satisfied;5. Very satisfied。重要度和满意度次序赋值分别为1、2、3、4、5。

4.3 调查对象

本次调查的时间为2017年5月27日至6月19日,调查对象是在某省传媒学院学习工作的母语为英语的留学生和外教及部分哈佛大学的师生。国内部分的调查采取现场填写方式,哈佛大学部分的调查采用网上问卷形式。共发放问卷70份,收回51份,回收有效率73%。其中32人为男性,19人为女性,年龄从19岁到63岁不等,平均年龄36岁,学历为本科和研究生,占总调查人数的92%。

4.4 数据分析

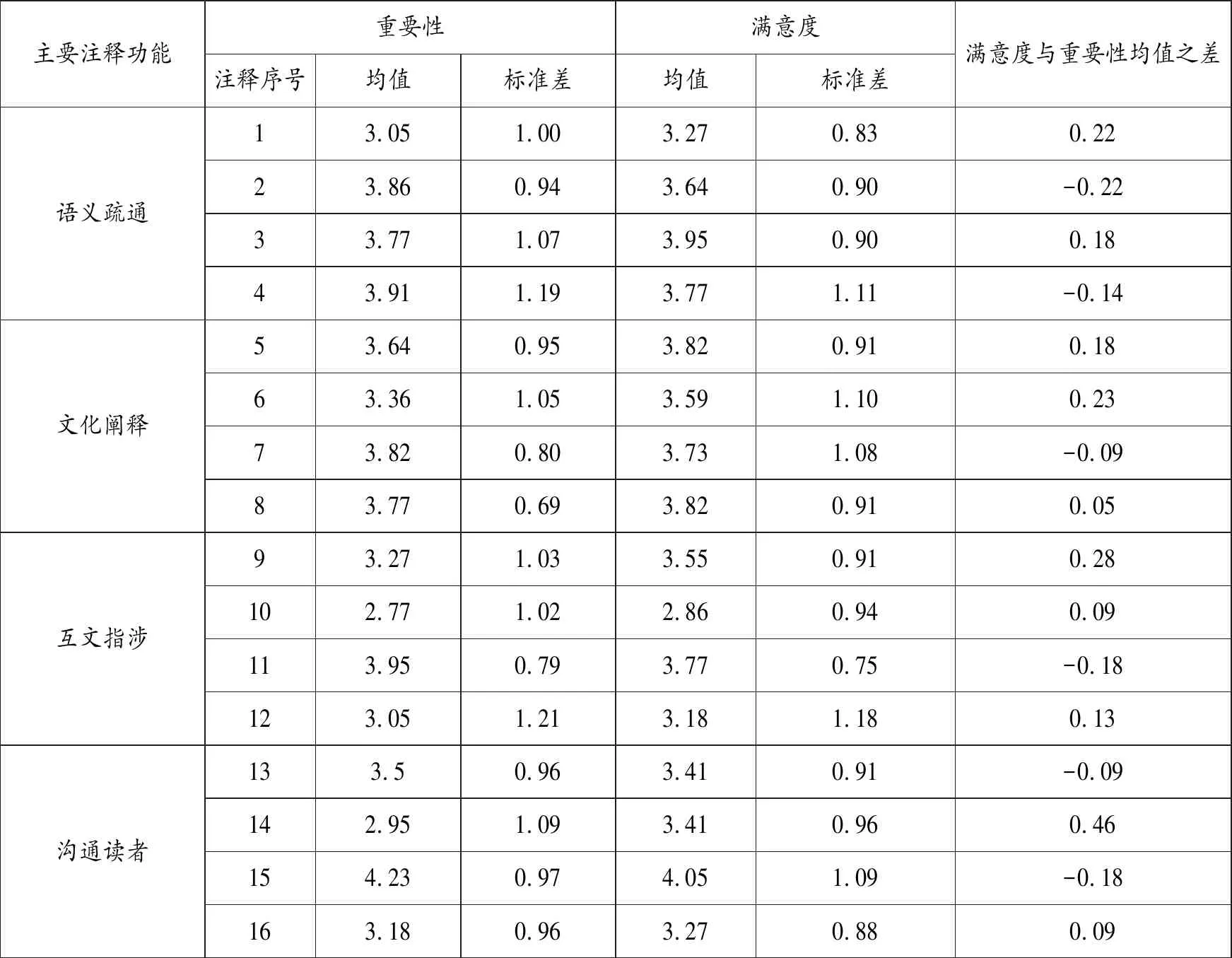

在16个问题中,重要度平均数为3.51,满意度平均数为3.57,以此划出参考分界线,16个数值得分情况见表1。

表1 问卷数据分析

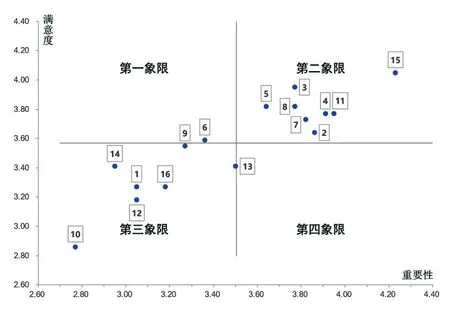

利用散点分析法在四象限图中标注出这16个注释在该模型的平均值二维分布,见图1。第一象限表示不重要满意区,即读者认为该注释不重要,但对译者提供的注释满意;第二象限表示重要满意区,即读者认为该注释对理解很重要并且对译者的注释很满意;第三象限表示不重要不满意区,即读者认为该注释对阅读没有太多帮助,对注释也不满意;第四象限为重要不满意区,即认为该注释重要但对注释本身不满意。

图1 问卷IPA四象限图

从散点分布来看,散点最多的区域位于第二象限,即重要满意区。重要度和满意度的评分集中于3.5-4.3之间,证实注释作为补偿手段的有效性。同时,总样本的满意度(3.57)略高于重要度(3.51),说明读者认可译者的注释。第四象限内没有散点分布,说明被调查者很有可能认为注释的重要性和注释本身的可读性紧密相连。下面对各象限注释分布做具体分析。

集中在第二象限即重要满意区的为具有语义疏通功能的注释(2、3、4)。后续访谈中受访者表示《易经》(注释2)的注释使他们了解该书在中国的价值,是理解孔子所说“五十以学《易》,可以无大过矣”的重要信息。同样,“黄鹤楼”(注释3)作为题目和全诗主题,对全诗的理解也十分重要。而“里”(注释4)作为长度单位,与a thousand-Li trip组合成新词时,对英语读者来说有一点解码压力,译者在注释中采用“里”和“千米”换算的方式使读者豁然开朗。但同属专有名词的注释1(周朝起止年份)得分却低于均值,位于第三象限。被调查者在问卷上填写的原因主要是认为该句的主要信息在remote Founder 3次拒绝执政上,而不是在Imperial House of Chou上,“有或无该注释不影响阅读”,“该注释只对那些想进一步了解周朝历史的人有用”。这说明专有名词的语义注释对读者是重要,但这并不意味着每个专有名词都有注释的必要。对于不影响文本阅读、非文本关键信息或读者能通过上下文自行推断的专有名词可以省去不注,最大程度保证阅读的自由性和流畅性。

另一类效度评价较高的为具有文化阐释功能的注释(5、7、8)。3个注释分别对古代坐姿、重阳节和农村社日提出文化阐释。受访者普遍对文化补充类注释很感兴趣,认为该类注释能拓宽语境信息,可以有效补偿原文社会文化语境不足的缺憾,丰富他们对中国传统文化和民俗的认识,提升对文本的理解。因此在今后的典籍翻译中,建议译者可以加强注释的文化阐释作用,向海外受众传播更多有中国特色的文化。

值得注意的是,同属文化阐释功能的6号注释(古代饭前祭拜习俗),重要度超过均值,但满意度较低,被调查者普遍认为他们很需要这个注释,但译者的注“令人疑惑”、与“原文不太相关”、有“自证”之嫌(self-explaining)。有的被调查者甚至建议可以将注释中的前两句删去,直接从The custom is...开始。

在第三象限不重要不满意区的主要是比照指涉功能和沟通读者功能的注释。9、10、12分别用St. John,Dean Swift的话和Robert Herrick的诗比照颜回、孔子的话和《金缕衣》最后两句。但从调查来看,文中抽样的比照效果并不好。10号注释为全样本得分最低的注释,51位被调查者均表示从未听说过Dean Swift. 其次,多数被调查者认为,文中Swift的引语和孔子的原话没有直接的逻辑联系,wise,proud和vanity是3个不同的概念。添加该注释并“没有促进读者对文本的理解”,“而是让人更疑惑”。12号注释的效度评分比10号略高,听说过Robert Herrick的人仅占总调查人数的9%。多数被调查者指出,引用一个较陌生诗人的诗来为另一首诗作注解,很难引起普通读者的共鸣,只会“增加读者额外需要理解的内容”,因此这类注释“不是完全必要的”。9号注释中,有62%的被调查者表示听说过圣经中的该人物,该注释的满意度也接近均值。但多数受访者认为有无该注释不影响对原文的理解,因此对该注的重要度评分低于均值。

与9、10、12号注释不同,同为比照指涉功能的11号注释受到被调查者的青睐,位于第二象限。100%的被调查者表示听说过 Robin Hood 或Zorro,并认为该比照有助于他们对“剑客”的理解。这说明英语读者对比照对象的熟悉程度很可能直接影响该注的接受效果,在注释中应尽量采用知名度高的人物或通俗易懂的概念进行指涉。

13、14、16号注释中译者对自己的某些译法向读者做出说明,但从数据看效果并不理想。被调查者认为,13号注释对“仁”的译法解释不够清楚,“需要进一步补充细节”。14号注释引用Chaloner博士的译法,但被调查者普遍表示“没有听说过该学者”“不知道引用的目的是什么”。16号注释中译者表明对原文中“车”的理解,但多数填“否”的被调查者认为能从上下文中推断出车辆类型,没有注释的必要。有的受访者建议,如果译者觉得这是马车不是现代车辆,可以在译文中用rode代替drive,这样便可省去注释。

全样本中得分最高的为15号注释,译者解释对“晴”和“情”双关语的译法。表明译者在与读者沟通译法时,如能切实起到对缺损的表达方式或意义补偿的作用,接受效果仍会很好。

5 对今后典籍译注的启示

IPA模型的采用使注释在英译典籍中的有效性更加直观化,相关数据在肯定注释有效性和必要性的同时,也在一定程度上揭示出译者在今后注释时应注意的问题。

(1)坚持质量原则和必要原则。通过分析可知,得分高的注释一般都满足两个条件:一是注释内容有效,确实起到解惑或拓展的作用;二是注释位置有效,在读者遇到文化障碍并影响进一步阅读的地方加注,但不随意打破译文的完整。因此,译者在注释时需充分考虑注释内容和注释位置两个因素,即坚持质量原则和必要原则。本次研究表明,专有名词的注释对读者是重要的且有效的,但译者不必将每个名词逐个译出,译者需要思考和取舍。对于不影响文本阅读、非文本关键信息或读者能通过上下文自行推断的专有名词可以省略不注,以最大程度地保证阅读的自由性和流畅性。

(2)坚持文化多样性。从后续访谈来看,有一半的受访者表示在阅读国外译本时,不一定需要借用目的语国家的概念进行类比,只要表述恰当,没有比照一样可以理解和接受,感受人类文化的多元性本身也是海外读者阅读译本的初衷之一。因此,我国文化典籍在注释时,可以坚持以我为主的表达,在对外传播有民族特色和生命力的事物上,表现出更强的主动性,以必要的文化自信向世界展示中国的传统文化和价值观念(窦卫霖 2016:18)。如果要借用目的语国家的人物或概念来解释译文,也应采用知名度较高的人物或通俗易懂的概念进行比照,否则只会徒增读者处理信息的负担,失去注释原本应有的意义。

(3)注意读者对象性。两个译本中均有文学专业性较强、指示意义较模糊的注释,这些注释一方面试图达到文学与文化相融的目标,但在把读者置于更广阔审美空间的同时也增加读者处理额外信息的负担。从本次调查来看,接受效果并不理想。对此笔者认为,专业性较强注释的多少与译本的目标受众定位有关。如果译本主要以普及和启蒙为主,目标受众为没有太多相关学术背景的普通读者,那么专业性较强的注释应减少,尽量以指示明确、深入浅出的解释为主。如果译本针对的是专家学者,注释就应注重学术性,把学术价值放在考虑的首位。

(4)注意详略得当。被调查者普遍希望注释能够形式简洁,但内容上又包含足够的补偿信息。在形式和内容不能兼顾时,大部分人选择放弃形式,只要注释内容足够相关和重要,愿意花一定时间阅读较长的注释。如前文中提到的对《易经》注释就是一个例证,译文仅有44个字,注释却有99个字,是原文的2倍多,但被调查者对该注释评分明显高于均值,这说明只要注释的质量高,增量翻译的接受效果还会很理想。

6 结束语

在中国文化典籍英译中,众多译者都采用注释作为翻译补偿手段。通过实证调查和IPA模型对数据的分析,本研究证明注释作为翻译补偿的有效性。在深度翻译和当代阐释学的理论框架下,注释的使用使读者能更好地了解译者想要传达的信息,对原文产生更全面、更深刻的认识,减少读者处理信息的压力以便更全面地把握语境信息。通过注释对翻译有效性的研究,本文希望推进我国文化典籍翻译补偿研究的发展,使中国传统文化在走向海外时能得到更有效的传播和接受。