全域旅游视野下农业与旅游业融合发展实证研究

2020-03-31钱鑫程培堽王志斌

钱鑫 程培堽 王志斌

摘要 基于中央到地方各级政府对农业与旅游业融合发展的重视,摸清目前苏州农旅融合发展的现状和问题,对蒋巷村与三山岛两个农旅融合发展的典型个案进行实证研究,比较分析其产业基础、旅游资源、开发模式、发展路径等,以求发现农旅融合发展的普遍规律,为制定促进农旅融合发展政策和区域农村农业发展规划提供实证依据,并尝试从政府和经营主体两个层面提出具体的可行性建议。

关键词 农业;旅游业;农旅融合;蒋巷村;三山岛

中图分类号 F 304.1文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2020)04-0112-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.04.033

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

An Empirical Study on the Integration Development of Agriculture and Tourism in the Field of Global Tourism—Taking Suzhou City as an Example

QIAN Xin,CHENG Pei-gang,WANG Zhi-bin (Department of Economic Management, Suzhou Agricultural Vocational and Technical College, Suzhou Rural Economics Association, Suzhou, Jiangsu 215008)

Abstract Based on the emphasis of the central and local governments on the integration of agriculture and tourism,this paper makes a clear understanding of the current situation and problems of the integration of agriculture and tourism in Suzhou, makes an empirical study on two typical cases of the integration of agriculture and tourism in Jiangxiang Village and Sanshan Island, compares and analyzes their industrial basis, tourism resources, development mode and development path, so as to find out the general law of the integration of agriculture and tourism.It provides empirical basis for the formulation of policies to promote the integration of agricultural and tourism development and regional rural agricultural development planning, and tries to put forward specific feasible suggestions from the two levels of government and business subjects.

Key words Agriculture;Tourism;Integration of agriculture and tourism;Jiangxiang Village;Sanshan Islands

农业和旅游业融合发展作为发展全域旅游的重要内容,和促进农民增收、深化農业供给侧改革、推进现代农业建设的重要手段,得到了从中央到地方各级政府的高度重视[1-2]。早在2012年,中共苏州市委、苏州市人民政府颁布的《关于率先基本实现农业现代化的实施意见》就提出,强化农业“接二连三”,延伸农业产业链,发展生态休闲文化产业[3]。而历年的市委“一号”文件也几乎都明确指出要“大力发展乡村旅游、休闲农业”。

苏州农旅融合发展历史悠久,规模和质量位于全省前列,出现了很多农旅融合发展的典型案例。据2016苏州市旅游业年度报告统计,至2016年底,全市共建成乡村旅游区(点)300多个,其中全国农业旅游示范点30家。2016年乡村旅游共接待游客4 500多万人次,创造经济价值650多亿元,带动就业人数近35万人[4]。

然而,苏州农旅融合发展现状到底如何,融合发展过程中存在哪些问题,如何促进苏州农旅融合可持续、健康发展,至今为止尚无全面且科学的调查、评价分析。但显然,对于诸如此类的问题进行深入探讨,对于促进苏州农旅融合发展,推动苏州全域旅游创建具有十分重要的实践意义。

1 苏州农旅融合发展现状和问题

1.1 现状

1.1.1 发展历程。分析主要以苏州30个全国农业旅游示范点和41个省星级乡村旅游示范点为分析样本。苏州农旅融合发展大致可以划分为4个阶段。第一阶段:起步阶段(2000年及以前)。建有乡村旅游点11个,以古镇古村为主,大多自发形成,典型代表是吴中区陆巷古村、明月湾古村等。第二阶段:快速发展阶段(2001—2005年)。乡村旅游点建设速度加快,建成数量18个,生态园、生态农庄等新业态开始出现,以相城生态园、旺山生态农庄等为代表。第三阶段:平稳发展阶段(2006—2010年)。乡村旅游点保持较快的建设速度,建成数量也是18个,注重引入文化元素,丰富内涵,增加游客多角度体验,譬如太湖绿光休闲农场、永联村江南农耕文化园等。第四阶段:质量提升阶段(2011年后),乡村旅游点的建设速度明显下降,建成数量10个,注重质量提升,强调专业化、特色化、创意化、生态化,如澄湖水八仙生态文化园。

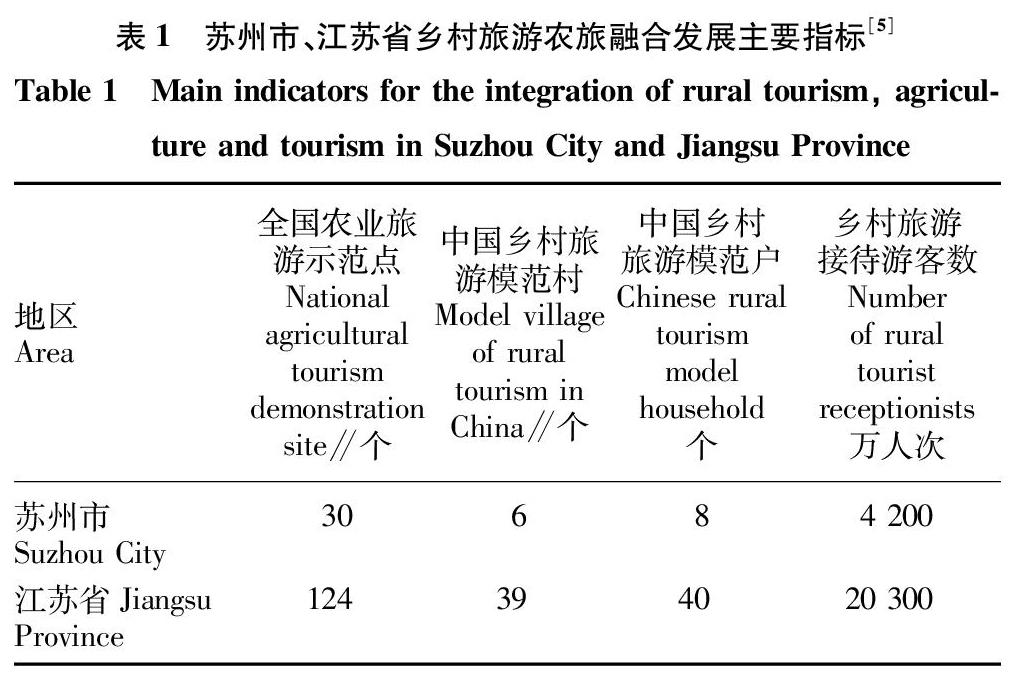

1.1.2 发展规模和水平。据统计,至2016年底,苏州全市共建成乡村旅游区(点)300多个,其中全国农业旅游示范点30家,星级乡村旅游区(点)34家,省级乡村自驾游基地10家,旅游精品民宿30家,星级“农家乐”94家,乡村旅游精品线路40多条,均纳入长三角地区旅行社常规线路。据《2016年苏州旅游业年度报告》乡村旅游共接待游客4 500多万人次,创造经济价值650多亿元,带动就业人数近35万人,乡村旅游总占比达44.7%,社会就业贡献率在6%以上。表1数据表明,苏州市全国农业旅游示范点数量约占全省1/4,中国乡村旅游模范村/户数量分别约占全省1/6、1/5;乡村旅游接待游客人次约占全省1/5。由此可见,苏州农旅融合发展总体水平远高于全省平均水平,位于全省前列。

1.1.3 区域分布。苏州现辖6个区和4个县级市,各市(区)在农旅融合发展水平方面存在一定差异。以乡村旅游点数量为例,张家港市最多,有14个;吴中区13个,位居第二;昆山市10个,位列第三;太仓市7个;吴江区6个;常熟市5个;相城区3个;高新区2个;工业园区和姑苏区各1个。可见,吴中区、张家港市和昆山市在农旅融合发展方面走在全市前列,三市(区)乡村旅游点数量之和超过了全市总数的一半,这与当地的产业结构、农业基础、乡村旅游资源分布优势是分不开的。

1.1.4 投资主体。仔细观察乡村旅游点样本可以发现,根据所有权的不同,苏州乡村旅游点的投资主体可以分为政府、政府+村集体、政府+内资私人、政府+外资、村集体、村集体+内资私人、内资私人、内资私人+外商、外商独资、合作社10类。

数据显示(图1),苏州乡村旅游点中,政府单独投资的项目有18个,约占总数的1/3;其次是内资私人投资项目有15个,占比26%;村集体投资项目有9个,占比16%;政府+村集体投资项目有5个,占比9%;其他投资主体投资建设的项目占比均不足5%。因此苏州乡村旅游点投资主体以政府和村集体为主,政府和村集体在苏州乡村旅游点的建设和开发中起着主导作用,农旅融合发展过程中政府发挥了极大的推动作用。

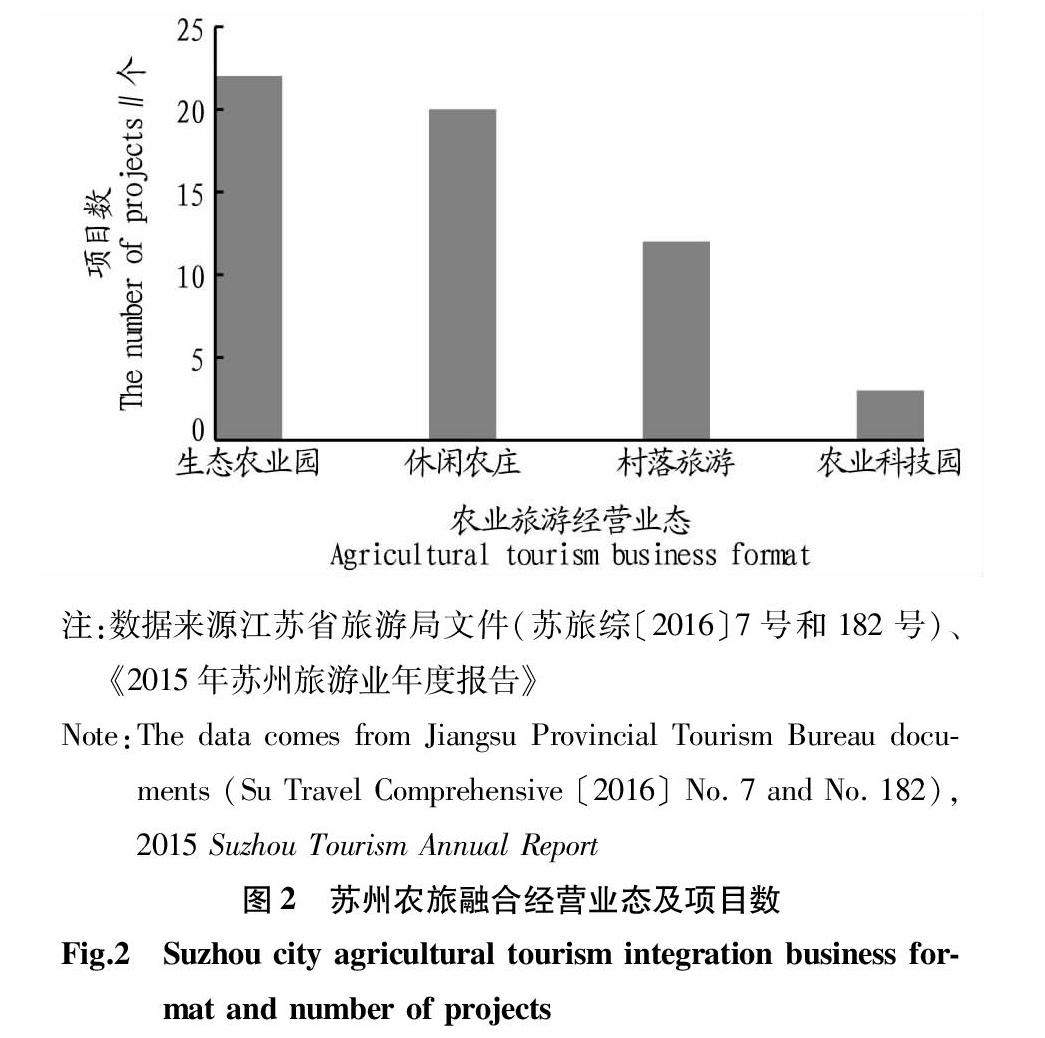

1.1.5 经营业态。农旅融合的经营业态可分为4类,分别是村落旅游类、休闲农庄类、生态农业园类和农业科技园类。其中村落旅游以整个村落作为一个旅游点,为游客提供农业观光、采摘休闲、餐饮住宿等服务,如永联村、陆巷古村等。休闲农庄类是以提供休闲旅游服务为主要内容,农业生产主要为休闲旅游服务,如灵峰牧谷农场、江南农耕文化园等。生态农业园类是以发展生态农业为主,在此基础上为游客提供休闲观光、餐饮住宿等服务,如太湖绿洲生态农业园、澄湖水八仙生态文化园等。农业科技园类以农业科技研发为主要内容,在此基础上为游客提供休闲观光、餐饮住宿等服务,如吴江区绿乐生态科技园和张家港三利农业科技园等。

如图2所示,苏州农业旅游业态以生态农业园为主,有22个,占总数的44%,休闲农庄类项目20个,占40%,村落旅游类项目12个,占24%,农业科技园类项目只有3个,占总数的4%。这说明苏州现有乡村旅游点主要业态是生态农业园和休闲农庄,这与当前消费者追求休闲娱乐,回归田园,享受慢生活的消费观念密切相关。

1.1.6 依托产业。农旅融合发展依托的基础产业涉及种植业、水产业、园艺业和畜牧业等。苏州乡村旅游点中,86%以园艺业为依托产业,40%依托种植业,39%以水产业为基础。以苗木业和畜牧业依托的乡村旅游点比较少,分别为14%和4%。可见苏州农旅融合发展所依托的主要是园艺业,这是因为园艺植物形态奇异、色彩鲜艳、气味浓郁,其观赏性比较强。

1.2 苏州农旅融合发展存在的问题

1.2.1 缺乏统一管理,尚未形成合力。宏观上,从中央到地方政府都十分重视农旅融合发展,但农旅融合发展涉及的政府主管部门很多,包括旅游、农林、国土、交通、消防、建设、水利、环保、卫生、工商等。各部门都会从自身责任出发,强调本部门的管理规范,而忽视农旅融合发展的实际需要,使得农旅融合发展面临用地难、环评难、获证难等问题。苏州虽然在2008年已评审通过了《苏州乡村旅游发展总体规划》,但此规划主要是从旅游角度出发,没有涵盖其他主管部门的职责分工和协同管理。

1.2.2 发展层次偏低,特色不够明显。苏州大部分农旅融合项目仍以观光为主,主要经营“农家乐”餐饮服务、果蔬采摘、垂钓等,对深层次的农村文化、民俗风情、文体体验活动等开发挖掘不足,特色不明显,或者所谓的“特色”并不具备地方特性,只是为了迎合游客而专门打造的“工具特色”,而非本地区农业所特有的“文化特色”。这也使得这些经营主体提供的服务产品存在同质化倾向,雷同率高,导致市场无序竞争,资源被过度开发。

1.2.3 主体带动能力有限,辐射效应不强。一是有實力的新型经营主体少。大多数经营主体结构单一、管理粗放、经营能力不强、规模小,参与融合能力、抵御风险能力不强。二是经营主体创新能力不足。农旅产品、休闲农业园区多以旅游线路、农业节庆等方式运行,形式趋同,难以满足游客多样化需求。例如,围绕阳澄湖的相城、常熟和昆山每年都会举办大闸蟹美食活动。

1.2.4 要素存在瓶颈,发展受到制约。农旅融合发展离不开土地、资金、人才等要素的投入。在土地方面,这应该是影响农旅融合发展的第一要素。按照《土地管理法》,严格限制农用地转为建设用地。而根据有关规定,以农业为依托的休闲观光度假场所、“农家乐”,以及各类农业园区中涉及建设永久性餐饮、住宿、会议、大型停车场、展销等用地必须按照建设用地进行管理,这势必导致农旅融合发展项目受到用地限制。在资金方面,经营主体大都属于小微农业企业,很难获得足额的银行贷款。在人才方面,缺少农旅融合发展需要的既懂农业又懂旅游管理的复合型人才,尤其缺少懂文化创意、旅游策划、农业经营和旅游管理的人才。

1.2.5 品牌建设不足,宣传力度不够。从宏观层面来看,政府主管部门积极宣传推广苏州乡村旅游,例如组织各类合作洽谈会,将乡村旅游景区点纳入到旅行社常规线路中。开展各类主题活动,如“驾游苏州、精彩乡约”等。同时组织优秀乡村企业参加国家旅游局组织的各类博览会和旅交会,加强与当地旅行商对接沟通和业务洽谈。但是尚缺乏整体形象策划,区域乡村旅游品牌塑造、品牌包装、品牌传播还需要进一步强化。

2 苏州农旅融合发展典型个案分析

21世纪初,苏州农旅融合发展就初具规模,涌现出了一批典型[6-7]。以蒋巷村、三山岛村为典型个案,简要介绍它们的发展路径和举措,重点在于通过比较两者异同,凝练共性经验,为促进苏州农旅融合发展提供经验借鉴。

2.1 常熟蒋巷村农旅融合发展路径和举措

近年来,蒋巷村农业旅游经济发展迅速。先后被评为全国首批农业旅游示范点、中国最有魅力休闲乡村、国家4A级旅游景区等。目前,蒋巷村年接待游客已逾20万人次,旅游收入超千万元,带动就业人数400有余,占全村人口近50%,70% 以上的家庭中旅游业收入占到家庭总收入的 40% ~ 60%,农业旅游成为蒋巷村重要的经济发展方向和坚实的经济增长点。

2.1.1 “公司+农户+社区”的旅游开发模式。蒋巷村的农业旅游开发模式可以概括为“公司+农户+社区”模式,即以村委会建设的生活与旅游相结合的社区服务体系为基础,成立旅游服务公司(常盛旅游发展有限公司),农户积极参与、配合旅游产品的开发、建设等。村委会决定蒋巷村农旅融合的总体开发与规划管理,负责与旅游公司沟通、协调,组织农户参与农旅建设,负责基础设施投资建设。公司主要负责规划旅游项目、设计旅游产品和服务、建设旅游配套设施、培训“农家乐”旅游商户、监督产品和服务质量、营销宣传、接待并分配游客等。农户负责提供旅游产品和服务,在业务上要接受公司的安排与管理,在经营方法、服务标准等方面接受公司的统一培训。

2.1.2 乡村精英的主导作用。蒋巷村农旅融合的推进很大程度上得益于一位乡村精英——村党委书记常德盛。1965年上任伊始,常德盛就带领全体村民实施治水改土工程,使粮食亩产稳居苏南地区前列。20世纪80年代,常德盛又带领村民建起常盛集团,发展乡村工业。在此基础上,常德盛提出“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展思路,着力发展蒋巷村的农业旅游产业。毋庸置疑,常在该村农旅融合的推进过程中起到了决定性的作用。。

2.1.3 合理规划利用土地。为了改善农业生态环境,塑造优美的田园风光,增强对城市居民的吸引力,蒋巷村充分利用土地资源(空闲地),大力调整土地用途结构。一方面,通过发展高效农业,在保持产出稳定前提下,适当调减耕地面积。另一方面,为丰富农业业态,开发建设了园地和鱼塘,直接用于农村旅游建设的土地(旅游餐饮住宿、旅游购物、旅游娱乐等)从不足0.5万m2增加到目前的20多万m2,大大拓展了蒋巷村农旅融合的具体内容,丰富了旅游产品和项目,完善了旅游服务设施。

2.1.4 与时俱进的宣传手段。蒋巷村利用各种传播媒介开展农业旅游的营销和宣传,诸如电视、广播、报纸、网站等。“蒋巷旅游网”较为全面、直接地展示了蒋巷村农业旅游的特色产品和服务。网页内容丰富、功能全面(包括网上预订、在线咨询)、图文并茂、动静结合,能为网民提供全面的旅游信息。还贴有微信二维码,迎合了当前微信普及化的热潮,方便游客在手机上查阅、咨询农业旅游相关信息。

2.1.5 注意生态环境保护。蒋巷村根据本村的土地、产业等资源特点,着力打造“四园一基地”,注重生态环境的保护,始终保持农村面貌,让游客体验原汁原味的农家生活,走回归自然、回归农业的发展道路,将农业旅游定位为以生态风光为背景,以观光体验和休闲度假为基础的社会主义现代化新农村主题公园。

2.1.6 完善基础设施。蒋巷村非常注重基础设施的建设,修建了四通八达的乡镇公路,为本地居民和游客出行提供交通便利;建造花园式别墅和老年公寓,安装电话、电视、太阳能热水器、生活污水处理站等绿色生活配套设施,居住区绿化覆盖率超过50%,为居民和前来观光、度假的游客提供便利的生活条件和舒心的旅游环境;建有农民剧场、农民公园、图书馆、篮球场、医疗卫生服务中心等,为居民和游客提供各种休闲娱乐场所等生活、旅游配套设施建设。

2.2 吴中三山岛农旅融合发展路径和举措 自20世纪末以来,三山岛以农业为基础,大力发展农业旅游产业,先后被评为全国农业旅游示范点、国家5A级旅游景区、全国特色景观旅游名镇名村等,成为农旅融合发展的典范。

2.2.1 鄉村精英倾力主导。 三山岛农业旅游的发展与岛上乡村精英吴惠生书记是分不开的。为发展农业旅游,吴惠生积极与企业洽谈三山岛旅游开发合作事宜;奔走相关部门,请求解决三山岛通电问题;带上村里“农家乐”经营户转赴台湾,“偷师”台湾“农家乐”的服务理念和方式;邀请专家制定规划、修复遗址古宅、建设文化展览馆;根据岛上地理特点,不断开发新景点,改善旅游设施;带领村民拆围网,建湿地,保护岛上生态环境等。

2.2.2 因地制宜推行“农家乐”。 在农旅融合推进过程中,三山岛因为“湖中孤岛”,机动车不便上岛,加之对岛上古遗址、古建筑的保护,村民们也就专注发展“农家乐”这种经营形式。“农家乐”寓乐于“家”,寓乐于“农”,提供整洁、干净、价格低廉的民宿,太湖银鱼、白虾、马眼枣等丰富的土特产,“借财神”等独特的民俗活动,游客可在此进农家院、住农家屋、吃农家饭、喝农家酒、干农家活、享农家乐,直接体验农家的生活方式和习惯。

2.2.3 建湿地保护生态环境。三山岛在农旅融合开发初期,开山采石、毁林开荒,对岛上的自然生态环境有很大的破坏,加之大量游客的涌入,所带来的废弃物对周围水体也造成了污染。三山岛村干部看到了危机,带领村民进行太湖滩涂整治、宕口复绿、沿湖道路绿化等,退渔还湖、退塘还湿,建造三山岛湿地公园,恢复三山岛原有的河流和湖滨带,提高湿地生物的多样性,完善湿地生态功能。

2.2.4 多渠道宣传旅游特色。“三山岛旅游网”较全面地向外界展示、宣传了三山岛农业旅游的各种项目和特色。另外,三山岛还利用名人名村效应通过电视、报纸、网络等媒介宣传岛上的农业旅游,如对三山岛农业旅游的领头人吴惠生书记的采访和报道,以及考古学家、生态旅游考察专家等对三山岛历史文化、原始生态自然环境的探究和言论发表等,都是很好的宣传渠道与资源。

2.2.5 加强村民培训,提高参与度和服务质量。三山岛农业旅游的主打产品“农家乐”多是以农户为单元来经营的,三山岛“农家乐”的兴旺离不开村民的积极参与。但村民思想观念较落后,文化素质较低,自由的生活习惯与规范化的旅游接待要求存在较大差距。为此三山岛加强对村民经营方式、服务理念、服务技能以及生产技术等方面的培训和教育,扶持村民参与农业旅游经营,提高旅游区整体服务质量。

2.3 两村农旅融合共性经验与启示

上文分析表明,蒋巷村与三山岛的产业基础、旅游资源、开发模式不尽相同,总结两村农旅融合发展路径和举措,可以发现两者有不同之处,但是也有许多共性。相同之处在于都具备农业基础、有乡村精英带领、旅游特色明显、合理规划利用旅游资源、宣传手段多样、注重村民参与、加强村民培训教育、注重环境保护。不同之处见表2。

从蒋巷村与三山岛农旅融合发展的共性经验中,可以总结出对苏州其他地区推进农旅融合、开发建设农业旅游产业的启示。①农业旅游的开发建设需具备坚实的农业产业基础,是农业与旅游业的相互融合。②乡村精英的带领和支持对当地农旅融合的推进作用巨大,应该大力挖掘、培养乡村精英。③因地制宜利用各种旅游资源,开发各具特色的旅游产品和服务,形成良性的差异化竞争。④不以牺牲环境、破坏资源为代价来换取农业旅游的暂时发展,注重生态环境和历史文化资源的保护,保证农业旅游的可持续发展。⑤游客直接接触的是村民,直接消费的是村民提供的各种农产品,所以要重视村民的力量,鼓励村民积极参与农业旅游建设,并组织村民进行生产技术、经营方法、服务意识等方面的培训和教育。⑥重视品牌效应,通过各种手段和渠道加大对本地农业旅游产业特色的宣传,提高周边乃至海外的知名度,扩大影响范围。

3 促进苏州农旅融合发展的政策建议

分析对苏州农旅融合发展现状和问题,参考苏州成功案例的实践,从政府和經营主体两个层面提出如下政策建议。

3.1 政府层面的政策举措

3.1.1 创新农旅融合发展政府管理体制。融合的新兴产业,需要有融合的新机构来加以统一管理,并提供有针对性的专业服务与支持。建议成立农旅融合发展推进委员会,协调工商、税务、土地、环保、消防、农业、财政、旅游等政府部门的职能分工,制定相关产业政策,统筹不同区域间的协调发展,积极调度各方资源,合力推进农旅发展。

3.1.2 编制苏州农旅融合发展整体规划。在《苏州市乡村旅游发展总体规划》基础上,结合本地乡村旅游资源优势、经济社会发展目标和土地利用、美丽乡村、农业发展、城乡一体化建设等规划,编制全市农旅融合发展专项规划,优化乡村旅游产业空间布局,将发展观光休闲农业与推进农业基础设施建设和发展高效生态农业结合起来,确保规划的前瞻性、整体性和延续性,坚持可持续发展道路。

3.1.3 加大农旅融合发展财政和金融支持。考虑设立农旅融合发展支持基金,重点支持乡村旅游公共服务体系建设、乡村旅游产品推广、乡村旅游人才培训等。同时转变财政支持方式,改变政府直接投资建设为农旅融合项目提供专项补贴或贴息贷款,发挥财政资金的杠杆作用。引导金融机构创新符合乡村旅游特点的金融产品与服务,发展面向乡村旅游户的小额信贷业务。在农业旅游公共设施建设中引入PPP模式,一部分公共设施建设与私人组织合作,减轻政府的资金压力。

3.1.4 创新农旅融合项目用地政策。在中央层面,针对农旅融合发展等建设用地政策已经有了一定的松动。《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》指出,允许在符合土地管理法律法规和土地利用总体规划、依法办理建设用地审批手续、坚持节约集约用地的前提下,利用一定比例的土地开展观光和休闲度假旅游、加工流通等经营活动。通过农村闲置宅基地整理、土地整治等新增的耕地和建设用地,优先用于农村产业融合发展。支持利用存量建设用地,保障乡村旅游项目用地,支持利用民宅、存量房产发展民宿和其他乡村旅游项目。鼓励经营主体利用废弃土地或者荒地(如宕口)来发展农业旅游项目。积极探索乡村旅游土地信托制度。

3.1.5 积极发展行业协会和产业联盟。建议在现有苏州生态休闲观光农业协会的基础上,积极发展壮大行业协会。充分发挥行业协会自律、教育培训和品牌营销作用,开展标准制订、商业模式推介等工作。在质量检测、信用评估等领域,将适合行业协会承担的职能移交行业协会。积极鼓励龙头企业、农民合作社、涉农院校和科研院所成立产业联盟,支持联盟成员通过共同研发、科技成果产业化、融资拆借、共有品牌、统一营销等方式,实现信息互通、优势互补。

3.1.6 推进整体营销,加强乡村旅游品牌建设。策划设计苏州乡村旅游形象标识,编印苏州乡村旅游地图和手册,加大乡村旅游推介力度。把主要景区的位置纳入百度、高德等使用较为广泛的地图软件,便于游客搜索导航。整合乡村旅游节庆资源,形成全市乡村旅游节庆品牌联动效应。强化主题营销,支持各地举办有地方特色、文化内涵和市场影响力的乡村旅游主题营销活动。制作宣传片,策划形式多样的宣传活动,树立乡村旅游苏州品牌。

3.2 经营主体层面的对策措施

3.2.1 优化利益联结机制,注重村民参与。经营主体应注重维护村民的合法权益,不断优化利益联结机制,尤其要保持联结机制的稳定性,使得经营主体之间、经营主体与农户之间建立起风险共担,利益共享的激励相容机制,让村民从农业旅游中得到切切實实的实惠,激发村民参与农业旅游的积极性和主动性。

3.2.2 因地制宜,挖掘特色。建议经营主体应采取差异化竞争策略,因地制宜地利用各种旅游资源,挖掘本土文化内涵,突出区域特色,开发各具特色的旅游产品和服务,显现每个项目其独特的风貌,让游客获得独特体验和感受。

3.2.3 注重环境保护,避免过度开发。经营主体应防止片面追求经济利益,破坏自然生态系统平衡,过分放大农业休闲旅游功能而影响了农业生产和生态功能等现象。①考虑环境的可承载力,设置游客流量限制;②科学合理地开发本地资源,减少对农村生产、生活环境造成的污染。同时通过建造生态园、湿地公园等保护生态环境;③对农户等农业旅游建设参与者进行环境保护教育,提高其环保意识,保证农业旅游的可持续发展。

3.2.4 创新运作模式,发挥乡村精英作用。探索乡村旅游发展市场化运作模式,积极推广成熟的运作模式,如张家港永联村、常熟蒋巷村“社区+公司+农户”运作模式等。同时,需要挖掘更多的有远见、有想法、肯牺牲、有群众基础的乡村精英,形成乡村权威代表,发挥乡村精英组织和领导作用,带领村民共同建设农业旅游。

参考文献

[1]

苏州市旅游局.苏州整体发力助推乡村旅游提质升级[EB/OL].(2017-09-25)[2019-03-25].http://www.js.xinhuanet.com/2017-09/13/c_1121655567.htm.

[2] 国家发展改革委宏观院和农经司课题组.推进我国农村一二三产业融合发展问题研究[J].经济参考研究,2016(4):3-28.

[3] 杨旺生.江苏休闲农业发展报告2014[M].北京:科学出版社,2015.

[4] 苏州市政府.2016苏州市旅游业年度报告[R].苏州:苏州市政府,2017.

[5] 吴琰,李润文.2017江苏乡村旅游节在张家港启动[EB/OL].(2017-04-23)[2019-03-25].http://mini.eastday.com/a/170423171139414.html.

[6] 储小丽,喻学才.经济强村的旅游发展之路:以华西村和蒋巷村为例[J].旅游纵览,2013(4):152-153.

[7] 邢夫敏,黄婷婷.小型岛屿乡村旅游发展分析:以苏州三山岛为例[J].企业经济,2013(1):133-135.

[8] 国务院办公厅.国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见:国办发〔2015〕93号[A].2016-01-04.

[9] 展望2016年的经济[EB/OL].[2019-03-25].http://blog.sina.com.cn/s/blog_671c02040102wa1x.html.

[10] 如何做好一二三产业融合农业投资项目?_农业规划设计与资金申请策划[EB/OL].[2019-03-25].http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f641e200102w40o.html.