脊柱内镜减压治疗高龄腰椎退变性脊柱侧凸合并神经根管狭窄*

2020-03-31李新锋靳林煜

李新锋 王 琨 靳林煜

(上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院骨科,上海 200444)

成人退变性脊柱侧凸(adult scoliosis,AS)是指主要发病于50岁以上,在冠状面上存在Cobb角>10°的脊柱侧凸,畸形多见于腰椎或胸腰段脊柱[1]。近年来,脊柱退变性疾病高龄化趋势逐渐明显,流行病学调查提示,60岁以上人群中,Cobb角>10°约占68%,其中10°~20°约占44%,>20°约占24%[2]。随着人口老龄化,我们将会面对更多的高龄脊柱侧凸患者[3]。高龄脊柱侧凸患者大多由于神经根性症状就诊, 对于保守治疗无效的神经根性疼痛或神经性跛行等往往需要进行责任节段的减压,充分减压以解除症状是治疗的首要目的[4,5]。然而,高龄患者往往合并较多基础疾病,耐受常规手术条件较差。我科2015年9月~2016年9月采用局麻内镜减压治疗高龄腰椎退变性脊柱侧凸合并神经根管狭窄12例,报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

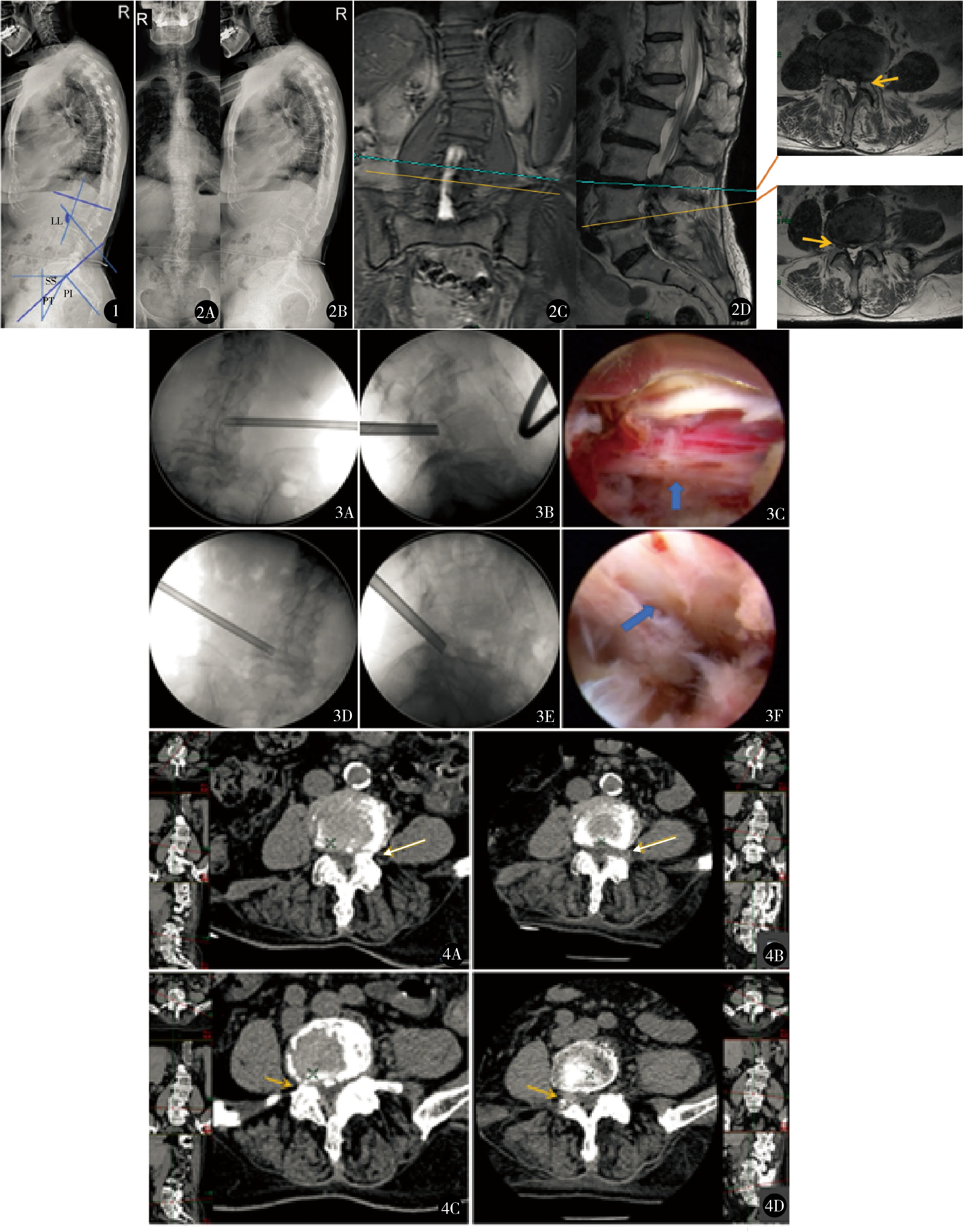

本组12例,男3例,女9例。年龄70~89岁,平均75.3岁。术前患者均无明显腰痛症状,患侧沿坐骨神经区域持续放射性腿痛,患侧直腿抬高试验均阳性。病程6个月~3年,中位数1年3个月。腰椎侧凸Cobb角测量[6]39.3°±6.8°。矢状面的平衡参数(图1)[7]:骨盆倾斜角(pelvic tilt,PT) 24.9°±2.8°,骶骨倾斜角(sacral slope,SS) 46.4°±1.6°,骨盆投射角(pelvic incidence,PI) 71.3°±3.6°,腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL) 37.9°±2.7°。腰椎CT、MRI 检查提示均为腰椎退变性侧凸合并单个节段神经根管狭窄,7例以骨性狭窄为主,5例合并相应节段椎间盘突出。责任节段(主要依据体格检查,再结合相对应的影像学检查验证,判断困难者辅助神经根管阻滞进行鉴别):L1~21例,L2~32例,L3~41例,L4~55例,L5~S13例。合并原发性高血压9例,糖尿病7例,冠心病6例,慢性支气管炎3例,慢性肾功能衰竭3例。有脑梗死病史6例。

病例选择标准:①年龄≥70岁;②主诉以根性症状为主;③1或2处明确的椎间盘突出或者有1或2处明确的根管狭窄;④确定患者没有腰痛,以除外没有脊柱的临床不稳定;⑤三维CT重建评估椎体侧方滑移<6 mm,或滑移椎体前方已经有稳定的骨桥形成,以确定影像学稳定性;⑥保守治疗3个月无效。排除标准:①有外伤、肿瘤、感染等病理情况;②有腰椎手术史。

1.2 方法

手术由同一位医师在局麻下完成。局部麻醉,局麻药配置1%利多卡因混合液15~20 ml,穿刺点浸润麻醉并沿途至上关节突浸润麻醉。C形臂 X 线机辅助定位。10例采用俯卧位,2例采用侧卧位(1例因过度肥胖,1例因肺功能差)。选择性配合静脉右美托米定辅助镇静。采取经椎间孔入路TESSYS技术[8]。根据患者肥胖程度及皮下脂肪厚度确定旁开距离,一般L4~5和L5~S1间隙旁开距离在12~14 cm,L1~2、L2~3和L3~4的穿刺点位于棘突中线外侧8~9 cm。X线透视下确定责任间隙体表定位,体积分数1%利多卡因局麻后,置入18号穿刺针于责任间隙靶点部位,在关节突周围及椎间孔外口注射1%的利多卡因5 ml,沿穿刺针置人导丝,拔出穿刺针,沿导丝做长约0.8 cm皮肤切口,逐级置入扩张管,建立肌肉隧道,拔出扩张管后,用骨钻或环锯逐级打磨后置入7.5 mm直径工作套管。由于脊柱侧凸往往伴有侧凸区域椎体的旋转和滑移,术中穿刺置管过程中,通过旋转C形臂后透视调整,使前后位双侧椎弓根基本对称,侧位像椎体左右侧后壁基本重叠一线,消除椎体旋转对穿刺和置管的影响。X线透视确认工作套管位置良好,连接内镜光源,对白,镜头置入通道内,调整工作通道及镜头方向,进行神经根腹侧和背侧减压,清除神经根周围骨性及软性压迫,内镜下切除椎间盘或肥厚的黄韧带结构,骨性狭窄减压尽可能保留关节突关节完整性,术中探查见神经根及硬膜囊无明显压迫,搏动良好。拔出工作套管,皮内缝合切口。

术后嘱患者卧床2~4 h后带腰围下床活动,静脉输注广谱抗生素2 d。术后6周~3个月内避免过度体力活动和剧烈体育锻炼。

1.3 观察指标

术前、术后3个月和末次随访下肢疼痛视觉模拟评分(Visual Analogue Scale,VAS),Oswestry功能障碍指数(Oswestry Disability Index,ODI),疗效评估主要采用改良MacNab标准。

1.4 统计学处理

2 结果

术中麻醉效果良好,12例顺利完成手术,手术时间(90.8±23.1)min。1例术中出现硬膜撕裂,用小块明胶海绵封堵,未予修补,术后出现随体位变化的疼痛不适感,3周后症状改善。未出现永久性神经根损伤、硬脊膜撕裂、感染及椎旁血肿等严重并发症。术后住院时间1~5 d,平均2 d。12例随访(19.4±3.4)月,术后3个月、末次随访下肢疼痛VAS评分和ODI均较术前明显改善(表1)。末次随访改良MacNab标准评估疗效,优5例,良5例,可1例,差1例,优良率83.3%。典型病例见图2~4。

表1 术前、术后3个月和末次随访下肢疼痛VAS评分和ODI的比较

3 讨论

随着人口老龄化,脊柱退变性疾病逐渐增多。退变性脊柱侧凸是由于椎间盘与小关节等退变引起的椎间隙塌陷、椎体旋转半脱位或侧方滑移在冠状面上形成的侧凸,往往由于神经根压迫或椎管狭窄引起的下肢痛和间歇性跛行等症状[9]。由于患者年龄较大,常伴有心、肺、脑等全身疾病、糖尿病和骨质疏松等,手术耐受性差,并发症发生率高,因此,解除患者临床症状、改善生活质量是治疗的关键[10]。内镜手术由于能够实现脊柱结构的最大保护,优势尤为显著[11]。本组选择老年退变性脊柱畸形合并神经根压迫症状,不伴有明显的腰背痛患者,选择明确的责任节段进行局麻内镜下经椎间孔神经根管减压,患者临床症状缓解满意,内镜减压可以作为老年脊柱畸形合并神经根性症状治疗的一种有效选择。

退变性脊柱侧凸的病理生理较复杂,涉及椎间盘、小关节、黄韧带的退变,骨质疏松及腰椎失稳、滑脱多种因素。对于症状来源未明、矢状面及冠状面尚能维持平衡、疼痛不明显的患者宜进行非手术治疗。手术治疗适用于长期非手术治疗无效、存在明显神经根压迫、有明确的冠状面或矢状面的失稳且症状来源已明确的患者[12]。2010年Lenke-Silva治疗分级系统提出,成人退变性脊柱侧凸的手术治疗共分为6级,从单纯减压到畸形截骨矫形内固定融合,但这一分级治疗系统里没有提到微创手术治疗[13]。成人退变性脊柱侧凸的微创手术是近年兴起的,但目前报道主要集中于通道下微创手术,如直接外侧椎间融合术、极外侧椎间融合术等[14]。近年来,脊柱内镜技术为老年腰椎管狭窄等疾病提供一种疗效较为可靠的选择[15]。脊柱内镜用于退变性脊柱侧凸合并神经根管狭窄的治疗,2016年Madhavan等[11]首次报道他们的早期经验,选择Cobb角10°~20°的病例,术后疗效满意,治疗结果给我们积极的提示,内镜减压手术除延缓矫形手术的时间,对高龄患者更有积极的意义。

图1 矢状面平衡参数骨盆倾斜角(PT)、骶骨倾斜角(SS)、骨盆投射角(PI)和腰椎前凸角(LL)的测量及方法[7] 图2 76岁,男,主因双下肢酸胀疼痛不适半年入院。查体提示为左侧L4和右侧L5神经根受压症状,与术前影像学检查结果相一致 A,B.脊柱全长片测量Cobb角40°,PI:70°,SS:45°,PT:25°,LL:35°;C,D. MRI示左侧L3~4和右侧L4~5神经根管狭窄 图3 术中通道放置以及神经根减压情况 A~C.L3~4;D~F. L4~5 图4 三维CT示手术后神经根管狭窄得到有效减压 A,B.术前后L3~4;C,D.术前后L4~5

对脊柱畸形所造成的局限性神经压迫症状的处理一直存在争议,主要的治疗选择包括显微镜下椎间盘摘除减压术[16]、微创刨削系统[17]、侧方入路椎间融合手术以及脊柱畸形矫正手术等[18]。由于存在畸形,如果仅做一个节段的融合手术,必须确保将来这个节段融合后不会加重畸形。本组均经椎间孔入路,内镜下摘除椎间盘或扩大椎间孔可以最大保护脊柱的生物力学结构,不破坏脊柱的稳定性,有独特的生物力学优势。周跃等[19]对尸体标本进行生物力学研究,切除腰椎椎间盘并同时进行单侧小关节突分级切除,结果提示腰椎单侧小关节突切除范围<50%时不会影响腰椎的稳定性。Zeng等[20]利用计算机仿真模拟技术同样得出相似结论。内镜下小关节成形术所切除的小关节范围远小于50%,而且没有影响后方棘突-韧带复合体等结构,不影响脊柱的稳定性。本组随访(19.4±3.4)月,与术前比较,末次随访下肢疼痛VAS评分、ODI均显著改善。本组病例术后随访没有拍摄全长片测量Cobb角等相关数据,没有进行相关参数测量比较,有一定局限性。退变性脊柱侧凸患者,术前有影像学明确和临床症状体征相对应的局部卡压,术后症状改善确切;冠状面Cobb角越小,内镜下减压效果越好;一般合并椎体滑移和旋转,会影响内镜减压疗效,若滑移椎体前方已经有稳定的骨桥形成,内镜减压疗效也比较满意,若节段稳定性差患者,内镜减压疗效欠佳。

退变性脊柱侧凸矫形手术通常伴有较高的手术并发症,包括内固定失败、邻近节段退变以及假关节形成等,老年患者常伴有其他系统性疾病,手术耐受力差,围手术期风险大,常发生心肌梗死、肺炎等严重并发症[21]。创伤小、并发症发生率低、术后患者生存质量高的个体化微创治疗方案一直是外科医师追求的理想目标。退变性脊柱侧凸合并局部神经卡压症状的内镜治疗可能为这部分高龄患者提供一种比较好的治疗选择。

对于高龄退变性脊柱侧凸合并下肢根性症状,不伴有明显腰痛症状,脊柱内镜下经椎间孔减压是一种可供选择的有效治疗措施。内镜下针对靶点精准减压可以避免医源性脊柱稳定性破坏而造成的畸形加重。内镜减压可以作为老年脊柱畸形阶梯化治疗的可供选择方法,部分合并严重基础疾病的高龄患者,内镜治疗可以作为一种姑息性治疗方案进行选择。椎间盘与关节突同时切除后是否会导致侧凸、不稳加重,尚需长期随访的临床数据验证。