“不由自主”还是“自主选择”:创业板上市公司信息透明度决策

2020-03-30李冬伟鲍思桦

李冬伟 鲍思桦

【摘要】创业板上市公司选择快速提升信息透明度的决策行为,究竟是遵循政府规制和社会规范的“不由自主”,还是模仿领先企业决策行为的“自主选择”?在新制度主义理论的解释框架下,运用事件史分析法,基于2011 ~ 2017年创业板上市公司的样本数据实证研究发现,创业板上市公司更快地选择提升信息透明度既是在政府监管机构的监管力度和证券分析师评级之下的“不由自主”,也是出于对行业领先企业信息透明度决策模仿的“自主选择”。进一步研究发现,政府监管机构的监管力度不仅是直接推动上市公司更快选择提升信息透明度的关键因素,而且能够通过推动行业领先企业率先做出提升信息透明度的决策,进而促使其他上市公司更积极快速地“自主选择”提升信息透明度。

【关键词】信息透明度;制度同形机制;事件史分析;分析师评级;创业板

【中图分类号】F275 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)06-0075-9

一、引言

自2010年首次对创业板上市公司信息披露评级至今,深交所已经连续9年公开披露创业板上市公司信息的评级结果。通过整理和分析2010 ~ 2018年创业板上市公司评级结果,发现各年评级为A(2010年为优秀)的上市公司数量占总企业数量的比例处于13% ~ 22%之间,自2015年开始呈现下降趋势,截至2018年该比例仅为14.61%。由此可见,我国创业板上市公司信息透明度面临着严峻的问题,并且各年选择提升信息透明度的企业的平均比例和平均增长速度仅为13.37%和2.39%,这说明我国创业板上市公司提升信息透明度积极性不高且提升速度较为缓慢。此外,北京大学光华—罗曼特信息和资本市场研究中心2019年发布的《中国资本市场信息质量暨上市公司信息透明度指数白皮书》(简称“白皮书”)中也指出,我国上市公司缺乏提升信息透明度的动力,致使整个资本市场的信息透明度水平偏低。因此,深入挖掘推动创业板上市公司快速提升信息透明度的关键因素,尽快促进创业板上市公司提升信息透明度是构建一个透明的资本市场的关键。

已有研究大多在传统经济学理论框架下,基于信号传递理论、委托代理理论和外部监督假说,分析和验证内部管理和外部监督对上市公司信息透明度的影响作用。但是,现有研究只是分析了影响企业信息透明度的因素,无法反映企业快速做出提升信息透明度决策的推动因素和作用过程,对于企业会模仿行业领先企业决策行为而“自主选择”提升信息透明度的情況也尚未考虑。新制度主义理论[1,2] 从企业决策角度出发,认为除监管政策等强制性同形机制和社会规范等规范性同形机制外,同行业领先企业决策行为形成的模仿性同形机制也能够促使上市公司选择提升信息透明度。

那么,我国创业板上市公司究竟会在何种制度机制的推动下更快地选择提升信息透明度?公司做出的提升信息透明度决策是监管力度等规制手段和专业中介机构等社会规范压力之下的“不由自主”,还是主动模仿同行业领先企业信息透明度决策行为的“自主选择”?各种制度机制在企业信息透明度决策动态过程中的作用机理如何?这些问题值得深入探讨。对此,本文尝试通过构建新制度主义理论的解释框架,基于制度同形理论[2] ,运用事件史分析法(Event History Analysis),研究制度构成要素在创业板上市公司信息透明度决策动态过程中的驱动作用和内部机理,以期为推动创业板上市公司更快做出提升信息透明度决策提供理论参考。

二、文献综述

已有研究主要是在传统经济学的解释框架之下,基于信号传递理论、委托代理理论和外部监督假说三个视角研究了内部管理和外部监督对上市公司信息透明度水平的影响作用。主要结论归纳如下:

一是向市场传递积极信号动机的上市公司,信息透明度更高。首先,经营业绩好的企业信息透明度更高[3] 。张宗新等[4] 发现,规模越大、绩效越好的企业,越倾向于向外部投资者披露更多的公司特质信息,以塑造良好的企业社会形象,拥有更高水平的信息透明度。其次,有融资需求的企业为了向外界传递良好的公司形象以降低融资成本,往往信息透明度水平更高。张宗新等[4] 研究发现上市公司在公开融资之前,自愿披露有关公司财务和发展前景的信息,强化与外部信息使用者的信息沟通,能够更好地向社会传递良好的信号,让社会认可企业树立的良好形象;谭劲松等[5] 系统分析了影响上市公司信息透明度的主要因素后发现,有融资需求的公司往往具有更高的信息透明度。持有公司股份的企业高管人员会在自利动机的影响下,选择高水平的信息透明度,向资本市场传递企业价值被低估的信号,促使公司股价上升[6] 。付强等[7] 实证检验了管理层股权激励与上市公司信息透明度的关系,发现管理层持股主要通过促使管理层披露更多公司特质信息而提高信息透明度。

二是良好的公司治理可以缓解代理问题,提高上市公司信息透明度。Hermalin和Weisbach[8] 发现,上市公司代理问题越严重,信息透明度越低。Briano和Rodríguez[9] 认为在股权集中度较高的企业中,大股东与小股东之间的代理问题更为突出,大股东为了隐瞒其对其他股东的侵占事实,往往会选择不披露、不及时披露或是虚假披露等行为,降低了企业的信息透明度。但是, Liu等[10] 提出当家族企业中股权集中度较高时,更有可能拥有较高水平的信息透明度,从而获得合法性地位。当股权集中度达到非常高的水平,以致大股东与公司利益完全一致时,大股东就没有侵占公司利益的必要,公司信息透明度也因此较高。基于代理问题对上市公司信息透明度的消极作用,部分学者研究了两职合一和独立董事的影响。Gul和Leung[11] 以385家中国香港上市公司为样本,研究发现董事长和总经理两职合一的公司,信息透明度较低。Armstrong等[12] 研究发现独立董事比例与公司信息透明度之间存在积极的正向关系,独立董事能够真正起到监管上市公司的作用,独立董事比例的增加能够使得信息透明度水平提高。汤建洋等[13] 认为高管激励能够有效缓解管理层与股东之间的代理问题,通过“利益协同”效应促使管理层自主披露企业的特质信息,提高企业的信息透明度,但过高程度的薪酬激励很有可能会驱使管理层出于自利动机,选择不披露或延迟披露公司特质信息,降低了企业的信息透明度。

三是在政府监管政策和社会规范的约束和监督下的上市公司的信息透明度更高。首先,以政府强制力为保障的法律法规和监管机制会对企业施加强制性的压力,是提高信息透明度最重要的手段。屈晶等[14] 认为政府干预有利于企业信息透明度的提高。张程睿[15] 在研究公司透明度决定机制时发现,企业信息披露受到的管制越多,信息透明度越高。周中胜等[16] 认为公司所在地的制度环境越完善,执法效率越高,该地区企业的信息披露水平越高,企业信息透明度也就越高。其次,机构投资者、证券分析师和审计师等专业化的第三方中介机构对上市公司信息透明度具有更为直接的影响。部分学者实证检验了机构投资者所有权对信息透明度的影响,结果表明机构投资者所有权的提高能够促使上市公司披露更多的特质信息,拥有更高水平的信息透明度[17,18] ;周泽将、杜兴强[19] 研究发现,证券分析师能够准确地解读和传递上市公司公开披露的信息,从而提高公司信息透明度;代彬等[20] 认为审计师能够对企业提高信息透明度形成有效的监督和制约。最后,媒体监督能够降低信息不对称,并通过声誉机制和市场机制提高上市公司信息透明度。李明等[21] 研究发现媒体报道有助于提高上市公司信息透明度,其中媒体负面报道能更明显地提升信息透明度。

由上述文献梳理可以发现,当前研究存在以下两点不足:第一,仅分析了信息透明度水平的影响因素,无法筛选出企业快速选择提升信息透明度的过程中的驱动因素。在实践中,有些企业会在获得评级后第一年选择提升信息透明度,而有的企业会在很多年后才选择提升,当前研究尚未考虑这一现实情况;第二,虽然当前研究从外部监督角度探讨了政府监管和中介机构对信息透明度的影响,但未考虑企业会模仿行业领先企业的决策而“自主选择”提升信息透明度,对于信息透明度动态决策中驱动因素的作用机理的研究也尚未涉及。鉴于此,本文将通过构建新制度主义理论的解释框架,采用事件史分析法,从制度机制层面刻画上市公司选择提升信息透明度的动态过程,深入研究不同类型制度机制对创业板上市公司信息透明度决策的驱动作用以及作用机理,验证上市公司更快选择提升信息透明度的决策行为是“不由自主”还是“自主选择”。

三、理论分析和研究假设

(一)新制度主义理论的解释框架

有关企业信息披露决策的研究基于制度理论验证了制度机制在上市公司信息披露决策过程中的驱动作用,认为制度机制是影响企业信息披露决策的重要内生变量[22-26] 。同样的,在上市公司信息透明度决策中,制度机制很有可能会驱动企业选择提升信息透明度。新制度主义理论认为,企业不是追求效率的机器,而是处于鲜活制度环境之中的有机体。制度环境要求企業必须遵从合法性机制,采用被社会认可并广为接受的组织形式和行为[27,28] ,以提高自身的社会地位和获得社会认可[22] 。在各种制度机制的约束和推动下,企业会不断改变自身的行为和结构,使自己和所处环境中的各种规范、规则和惯例相互兼容,从而和同一领域的其他企业的行为日益相似[2,29,30] 。制度理论将此种企业行为同质化的现象称为“制度同形”。

20世纪80年代,DiMaggio和Powell[2] 将制度同形机制分为:强制性同形机制、规范性同形机制和模仿性同形机制。强制性同形机制来源于监管机构依据法律法规等强制性手段对上市公司施加的规制压力[30] ;规范性同形机制来源于专业化进程,是专业化人员或专门机构对上市公司形成的规范化压力[2] ;模仿性同形机制指的是上市公司面对不确定环境时,主动选择模仿同领域内领先企业的行为和决策。同时,DiMaggio和Powell[2] 还指出这三种制度同形机制在实际环境中并不能完全地区分开来,三者作用于组织的次序和程度是一种有规律的交替演变过程。在制度形成的初期,强制性同形机制一般占据主导地位,之后随着制度的演化和完善,规范性同形机制占据主导地位。随着强制性和规范性同形机制得到组织领域一致认同后,模仿性同形机制才会开始对企业的决策和行为发挥作用。

综上,制度理论认为企业既会在政府监管等强制性机制和中介机构等规范性机制的压力下改变行为,也会因主动模仿行业领先企业行为而改变自己的行为。该理论能够全面而准确地反映制度同形机制在上市公司决策过程中的驱动作用和内在机理,为研究上市公司信息透明度决策机制奠定坚实的理论基础。

(二)研究假设的提出

1. 上市公司信息透明度决策与强制性同形机制。强制性同形是推动上市公司选择提升信息透明度最基本的制度机制。强制性同形主要来源于监管机构等政府部门通过制定并实施法律、政策和法规等规制手段而对企业施加的直接、显性的规制压力。政府监管机构监管力度的加大是促使上市公司选择提升信息透明度的关键性因素和最直接的手段[5] ,最能解释企业选择提升信息透明度的决策行为。在创业板市场中,证监会制定了较为严格的监管制度,通过一系列的制度和政策等强制性手段向上市公司施加了较大的规制压力。同时,证监会和深交所对上市公司信息违规事件的处罚力度也日渐加大。在强制性同形机制日渐趋严的情况下,上市公司必须遵守政府等监管部门在信息透明度方面的法律法规而选择提升信息透明度,以规避违反法律法规带来的损失[16] 。因此,那些信息透明度不高的上市公司会在监管部门的规制压力之下而“不由自主”地选择提升信息透明度。由此,本文提出以下假设:

假设1:监管机构对信息透明度加强监管会促使上市公司更快选择提升信息透明度。

2. 上市公司信息透明度决策与规范性同形机制。规范性同形来源于专业化进程,是具有专业知识和技能的团体或人员通过建立企业与社会规范之间的联系而使得企业遵循社会认可的行为准则的规范性机制。当这些专业化机构参与市场活动时,会通过与企业之间的网络关系,将社会认可的行为规范传播至组织,进而对企业的行为和决策产生影响。在资本市场中,证券分析师是社会公认的专业化程度较高的中介机构,是投资者与上市公司之间的信息纽带。当整个资本市场的投资者普遍倾向于高信息透明度时,证券分析师对上市公司进行评价时往往会考虑上市公司的信息透明度。同时,具有专业知识和敏锐的信息分析能力的证券分析师对上市公司信息透明度的分析与评价会更为深入和透彻。因而,相比于监管机构,证券分析师的评价对上市公司信息透明度决策的驱动作用更具有针对性。因此,证券分析师会通过对上市公司的评价将社会普遍认可的提高信息透明度的行为信息传递给上市公司,从而促使上市公司遵循社会认可的行为规范,进而自主选择提升信息透明度。即上市公司选择提升信息透明度是在规范性同形机制驱动下的一种“不由自主”的决策行为。基于此,本文提出如下假设:

假设2:证券分析师对上市公司的评级会促使上市公司更快选择提升信息透明度。

3. 上市公司信息透明度决策与模仿性同形机制。模仿性同形产生的重要条件是管理者对不确定环境的本能反应。DiMaggio和Powell[2] 认为,为了减少不确定性和规避决策失误带来的损失,企业往往会选择模仿同行业领先企业的决策和行为方式。与强制性和规范性同形机制直接通过施加压力促使企业“不由自主”地选择提升信息透明度不同,模仿性同形机制强调的是上市公司选择提升信息透明度是“自主选择”,是一种自觉的行为。作为一种自愿性决策,监管机构对于上市公司信息透明度并没有设定统一的衡量标准。上市公司是否选择提升信息透明度,怎样提升信息透明度以及提升信息透明度有何作用都具有极大的不确定性。为了避免不确定性带来的损失,选择对同行业领先企业的信息透明度决策行为进行模仿,无疑是一种最为可行且安全的方案。因此,当行业内的领先企业选择提升信息透明度时,其他企业也会出于规避损失的动机去模仿领先企业的决策,从而“自主选择”提升信息透明度。基于上述分析,得出如下假设:

假设3:对同行业领先企业信息透明度决策行为的模仿会促使上市公司更快选择提升信息透明度。

4. 制度同形机制在上市公司信息透明度决策过程中的作用机理。DiMaggio和Powell[2] 在论述三种制度同形机制时指出,这三种制度同形机制对企业行为的作用不是平行并立的,而是一種有规律的交替演变过程。在制度机制形成的初期,强制性同形一般占据主导地位,随着制度的不断演化和发展,规范性同形逐渐成为新的主导机制,模仿性同形机制是强制性和规范性同形机制内化到行业内部,得到一致认同后才开始对企业的行为发挥作用。只有突出强调三种制度机制发生作用的机理,才能更好地推动制度的不断发展和完善。行业内群体的选择能够为其他个体的选择创造学习和选择环境,从而影响行业内每个个体的微观选择。当强制性同形和规范性同形促使同行业领先企业“不由自主”地选择提升信息透明度之后,才能够在行业内还未选择提升信息透明度的上市公司中形成模仿性同形机制,推动其积极主动地“自主选择”提升信息透明度。基于上述分析,本文进一步提出以下两个假设:

假设4a:监管机构增强对信息透明度的监管会促使领先企业更快选择提升信息透明度,进而推动其他上市公司更快选择提升信息透明度。

假设4b:证券分析师评级会通过促使领先企业率先选择提升信息透明度来推动其他上市公司更快选择提升信息透明度。

综上,本文研究框架如图1所示。

四、样本选择和研究设计

(一)样本选取和数据来源

本文选取2011 ~ 2017年创业板上市公司为研究对象,剔除数据披露不全、异常以及已经暂停上市的企业,最终确定样本上市公司383家,共计样本量1027个。被解释变量上市公司信息透明度决策衡量指标来源于深交所网站每年对上市公司信息披露的评级。解释变量证监会违规事件处理公告来自CSMAR上市公司违规处理数据库,违规事件处理公告来自于深交所网站。证券分析师评级以及控制变量等指标均来自CSMAR数据库。

(二)变量设计

1. 被解释变量。本文借鉴沈洪涛等[31] 衡量上市公司社会责任报告鉴证决策的指标,选取从未提升信息透明度的企业在t年选择提升信息透明度的风险概率的自然对数作为被解释变量上市公司信息透明度决策的衡量指标。风险概率h(t)越高,则说明上市公司选择提升信息透明度的积极性越高。

2. 解释变量。强制性同形以证监会和深交所对上市公司信息披露违规处罚公告总数占总违规公告数的比例衡量,比例越大,监管机构对信息透明度的监管力度越大。规范性同形选取证券机构评级为衡量指标,证券分析师对上市公司股票评价为买入和增持,则赋值1,否则为0。模仿性同形以行业营业收入前5的上市公司是否选择提升信息透明度为依据;如果行业前5上市公司有n家在上年选择提升信息透明度则赋值n/5,n=0,1,2,3,4,5。

3. 控制变量。本文选取公司规模、财务杠杆、股权集中度和高管薪酬激励为控制变量。其中,选取年末总资产的自然对数衡量公司规模,年末资产负债率衡量财务杠杆,前三大股东持股数占流通股股数比例衡量股权集中度,以及用年末高管薪酬总额的自然对数衡量高管薪酬激励。

变量定义及计量方法如表1所示。

(三)模型构建

本文采用事件史分析法中常用的半参数模型Cox比例风险模型[32] 进行相关分析。该模型基本定义为:其中,h(t)为风险函数,定义为h(t)=[ limΔt→∞Pr ( t≤T≤t+Δt|T≥t)Δt],表示样本公司第t年选择提升信息透明度的可能性。例如,2011年选择提升信息透明度的上市公司为34家,未提升信息透明度的企业为99家,则h(2011)=34/99=0.3434,即在2011年之前从未提升信息透明度的公司在该年选择提升信息透明度的概率为0.3434。h(t)越大,表示特定事件发生的概率越大,也就是越多的企业在t年选择提升信息透明度。Xi是本文的一组解释变量即制度同形机制,包含证监会和深交所对信息违规事件的监管力度、证券分析师评级以及同行业领先者选择提升信息透明度的行为。Yj是本文的一组控制变量即公司规模、财务杠杆以及股权集中度等因素,eij表示随机误差。

五、实证结果与分析

(一)描述性统计

由表2可知,我国创业板上市公司选择提升信息透明度的风险函数的均值和标准差分别为0.2609和0.0359,说明创业板上市公司选择提升信息透明度的整体积极性偏低且差异不大。证监会和深交所对信息披露违规处理公告数量占总处罚公告数量比例的最小值为0.5493,最大值为0.6305,均值为0.5947,说明当前监管机构对上市公司信息透明度的监督力度较大。有32.81%的上市公司受到来自证券师评级的压力,且0.4698的标准差说明整体差异度偏高。此外,行业内38.81%的领先企业在上年度选择提升信息透明度。

(二)相关性分析

由表3中可知,证监会和深交所对信息透明度的监管力度形成的强制性同形、证券分析师评级形成的规范性同形和模仿行业领先企业选择提升信息透明度的行为与上市公司信息透明度决策之间皆存在显著的正相关关系。此外,各个变量之间的相关系数均小于0.5,这意味着本研究的变量之间不存在严重的多重共线性。

(三)回归性分析

表4中各个模型的F值表示模型的构建符合统计学意义,且在0.01的置信水平上显著,模型通过了Cox比例风险模型的检验。

由表4可知,模型(1)中强制性同形的系数估计值为0.929且在0.01的置信水平上显著,说明受到政府监管机构规制压力的创业板上市公司选择提升信息透明度的可能性是未受到监管压力企业的2.53倍(e0.929),支持了假设1,即政府监管机构的监管力度加大会促使创业板上市公司更快地选择提升信息透明度。同时,模型(2)以证券分析师评级衡量规范性同形,结果显示规范性同形的回归系数值为0.019,在5%的置信区间内显著,受到证券师评级的创业板上市公司选择提升信息透明度的意愿是未受到评级企业的1.02倍(e0.018),假设2得以证实,由此说明证券分析师评级会促使创业板上市公司更快地选择提升信息透明度。

由模型(3)可知,模仿性同形的系数估计值为0.095,P值远小于0.01,说明模仿行业内领先企业信息透明度决策的创业板上市公司选择提升信息透明度的可能性是那些未模仿企业的1.1倍(e0.095),假设3由此得证。即我国创业板上市公司会积极地“自主选择”模仿同行业领先企业提升信息透明度的行为,从而更快地选择提升信息透明度。

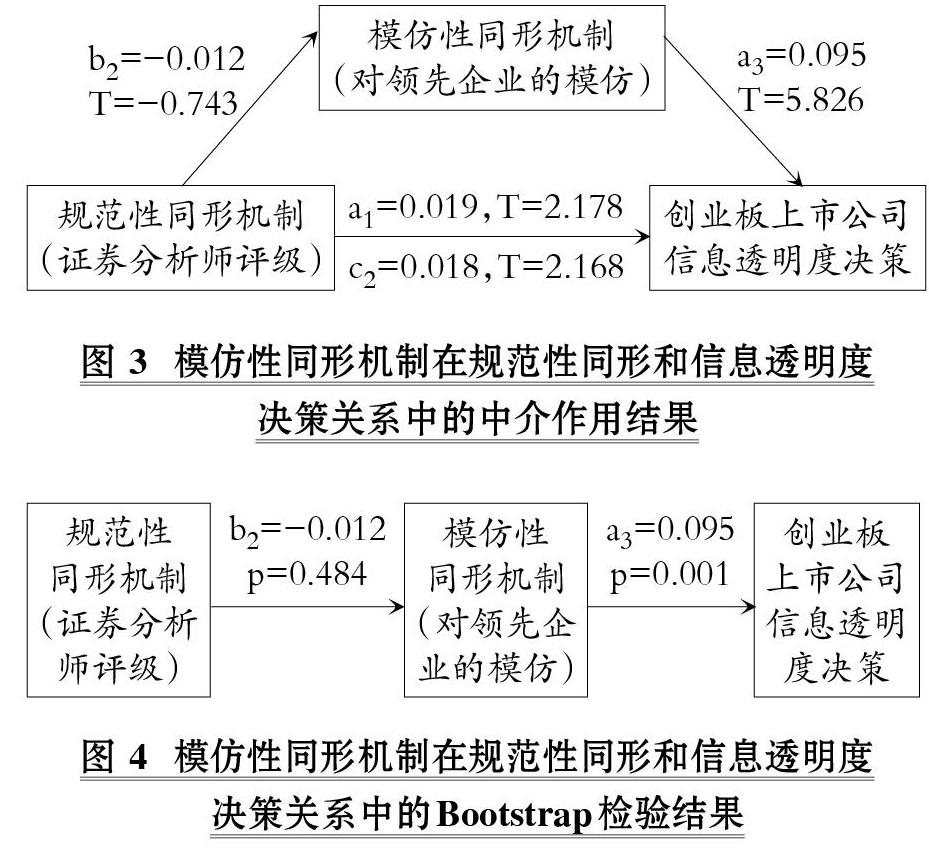

为了验证三种制度同形机制在创业板上市公司信息透明度决策过程中的作用机理,本文利用Baron和Kenny[33] 提出的中介效应检验模型进行检验。由表4和图2可见,在模型(4)中强制性同形对模仿性同形的回归系数为2.024,说明强制性同形能够对模仿性机制的形成产生显著的正向影响。同时,模型(5)中强制性同形的系数估计值在1%的置信水平上显著,却下降至0.764。上述分析表明,上市公司对同行业领先企业信息透明度决策行为的模仿在机构监管力度对上市公司信息透明度决策的影响中起到了部分中介作用,假设4a得以验证。

表4和图3结果显示:模型(4)中规范性同形机制对模仿性同形机制的系数估计值的T值仅为-0.743,即规范性同形机制对模仿性同形机制的作用并不显著,且为负值。综合参考以往文献关于中介效应的检验方法,本文采用Bootstrap法进一步检验规范性同形对模范性同形机制的系数值的显著性。如图4所示,规范性同形的系数估计的P值为0.484,说明对行业领先企业的模仿在证券分析师评级和创业板上市公司信息透明度关系中不存在中介作用,假设4b未通过验证。可能的原因在于,创业板上市公司对证券分析师评级持有不同的态度。谢震、艾春荣[34] 认为证券分析师对创业板上市公司会形成“施压机制”和“解读机制”。对于大多数创业板上市公司而言,由于存在严重的信息不对称,管理层往往倾向于将证券分析师评级作为评价企业的标准和依据并做出决策。但是,规模较大的领先企业更倾向于结合自身的能力和对市场的分析做出是否提升信息透明度的决策。因此,证券分析师评级形成的规范性同形机制并没有对创业板领先上市公司的决策行为产生有效的影响。

综上所述,政府监管机构的监管力度、证券分析师评级和对行业领先企业决策的模仿均会对创业板上市公司信息透明度决策产生显著的正向驱动作用。强制性同形机制对创业板上市公司更快选择提升信息透明度决策的推动作用最大,行业模仿领先企业决策的推动作用次之,证券分析师评级的作用最弱。可见,创业板上市公司更快选择提升信息透明度既有“不由自主”,又有“自主选择”。进一步研究发现,加大监管力度还会通过促使领先企业“不由自主”提升信息透明度而推动其他上市公司更快地“自主选择”提升信息透明度,但证券分析师评级尚不能对领先企业的决策产生有效的影响。

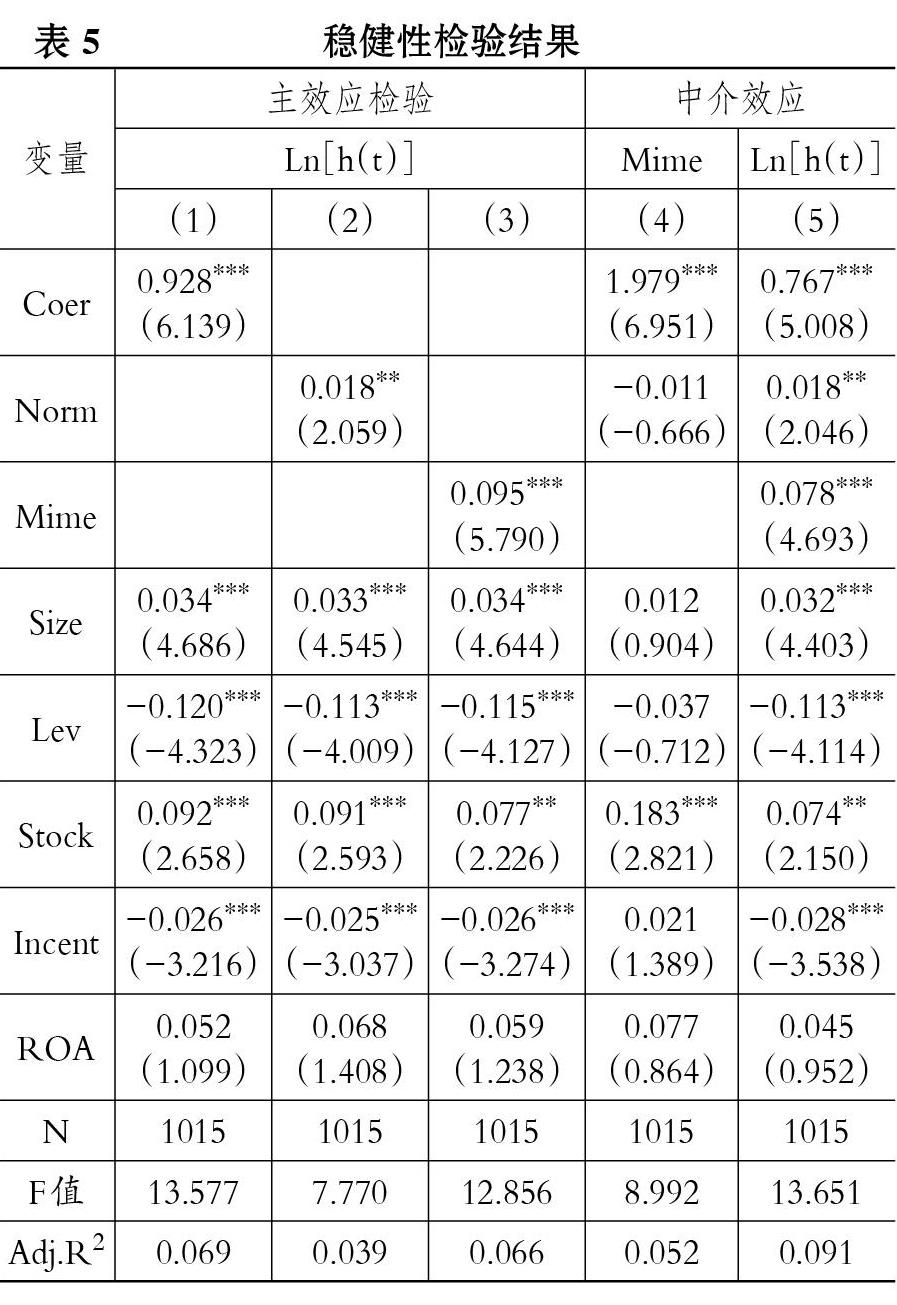

(四)稳健性检验

为验证本研究结论的有效性和稳定性,考虑到金融行业相较于其他行业的特殊性,本文剔除了金融行业的样本公司,并考虑了上市公司盈利能力(ROA)的影响,将其作为控制量再次进行了回归检验。具体的检验结果如表5所示,与之前的回归检验结果一致。

六、结论和建议

本文构建新制度主义理论的解释框架,运用事件史分析法,重点分析了创业板上市公司在更快地选择提升信息透明度时,是“不由自主”还是“自主选择”?基于2011 ~ 2017年创业板上市公司的样本数据和Cox比例风险模型检验结果,得出以下两点研究结论:第一,政府监管机构的监管力度、证券分析师评级和对行业领先企业信息透明度决策行为的模仿均能够促使创业板上市公司更快地选择提升信息透明度,其中监管力度的推动作用最大,对行业领先企业决策的模仿次之,证券分析师评级的作用最弱。由此可见,创业板上市公司在选择提升信息透明度的决策过程中,既有监管力度和证券分析师评级压力下的“不由自主”,还有模仿行业领先企业决策行为的“自主选择”;第二,政府监管机构的监管力度会通过促使行业领先企业“不由自主”选择提升信息透明度,推动其他企业积极迅速地“自主选择”提升信息透明度。因此,在推动创业板上市公司更快选择提升信息透明度的过程中,监管机构除了直接施加压力,还会通过领先企业的决策将压力“传递”至其他企业。重视机构监管力度对领先企业的影响对推动创业板上市公司更快选择提升信息透明度也有重要的意义。

本文结论对推动创业板上市公司快速选择提升信息透明度决策具有一定的借鉴意义:第一,创业板上市公司不仅会受到政府监管的直接压力而“不由自主”地更快选择提升信息透明度,还会在监管力度影响领先企业决策的“传递”作用下“自主选择”快速地提升信息透明度。有关政府部门可以加大监管力度、建立健全公司信息透明度的评价机制以及加大对信息透明度低的企业的处罚力度,确保相关监管制度的一贯执行,从而促使创业板上市公司尽快选择提升信息透明度。同时,增强行业协会等行业组织对领先企业提升信息透明度的导向作用,通过加大对示范企业(信息透明度标杆企业)的宣传力度,促使行业内领先企业“不由自主”地选择提升信息透明度,在全行业范围内激发创业板上市公司对信息透明度的认同感,最终促使上市公司更快地“自主选择”提升信息透明度。第二,证券分析师评级也能促使企业“不由自主”地选择提升信息透明度。提升证券分析师等专业化中介机构对信息透明度的评价能力,分行业定期对创业板上市公司信息透明度评级并公布结果,发挥其对创业板上市公司信息透明度决策的驱动作用,促使企业“不由自主”地更快选择提升信息透明度。第三,创业板上市公司应该积极主动地“自主选择”提升信息透明度。虽然在当前的制度机制中,政府监管力度对企业更快选择提升信息透明度的推动作用最大,但此种规制手段更多是强制企业从满足合法性要求方面提升信息透明度,难以在整个创业板市场中激发上市公司对信息透明度的理解和认同。相较而言,在上市公司内部树立提升信息透明度的意识,能够推动企业更积极迅速地“自主选择”提升信息透明度。此外,行業领先企业应率先遵循行业规范、政府监管和专业机构社会规范的要求并“不由自主”地快速选择提升信息透明度,向行业其他企业和社会展示企业信息透明的良好形象,促使行业内其他企业对领先企业的模仿而“自主选择”提升信息透明度,由此提升整个行业的信息透明度水平。

本文虽然分析了创业板上市公司在选择提升信息透明度决策过程中的关键驱动因素及作用机理,但在选取规范性同形衡量指标时仅考虑了证券分析师评级的影响,未考虑审计师、机构投资者等专业化中介机构对创业板上市公司信息透明度决策形成的规范性压力。这是本文的不足之处,在未来的研究中可以更全面地研究专业化中介机构对企业信息透明度决策的作用。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] Meyer J. W., Rowan B.. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony[ J].American Journal of Sociology,1977

(2):340 ~ 363.

[ 2 ] DiMaggio P. J.,Powell W. W.. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields[ J].

American Sociological Review,1983(2):147 ~ 160.

[ 3 ] Miller G. S.. Earnings Performance and Discretionary Disclosure[ J].Journal of Accounting Research,2002(1):173 ~ 204.

[ 4 ] 张宗新,张晓荣,廖士光.上市公司自愿性信息披露行为有效吗?——基于1998 ~ 2003年中国证券市场的检验[ J].经济学,2005(2):

369 ~ 386.

[ 5 ] 谭劲松,宋顺林,吴立扬.公司透明度的决定因素——基于代理理论和信号理论的经验研究[ J].会计研究,2010(4):28 ~ 35.

[ 6 ] Healy P. M.,Palepu K. G.. Information Asymmetry,Corporate Disclosure,and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure

Literature[ J].Journal of Accounting and Economics,2001(3):405 ~ 440.

[ 7 ] 付强,扈文秀,康华.股权激励能提高上市公司信息透明度吗?——基于未来盈余反应系数的分析[ J].经济管理,2019(3):176 ~ 194.

[ 8 ] Hermalin B. E.,Weisbach M. S.. Information Disclosure and Corporate Governance[ J].The Journal of Finance,2012(1):195 ~ 233.

[ 9 ] Briano T. G. C.,Rodríguez A. L.. Corporate Information Transparency on the Internet by Listed Companies in Spain (IBEX35) and Mexico

(IPYC)[ J].The International Journal of Digital Accounting Research,2012(1):1 ~ 37.

[10] Liu Y.,Valenti A.,Chen Y. J.. Corporate Governance and Information Transparency in Taiwan's Public Firms: The Moderating Effect of

Family Ownership[ J].Journal of Management & Organization,2016(5):662 ~ 679.

[11] Gul F. A.,Leung S.. Board Leadership,Outside Directors' Expertise and Voluntary Corporate Disclosures[ J].Journal of Accounting &

Public Policy,2004(5):0 ~ 379

[12] Armstrong C. S.,Core J. E.,Guay W. R.. Do Independent Directors Cause Improvements in Firm Transparency?[ J].Journal of Financial

Economics,2014(3):383 ~ 403.

[13] 湯建洋,黄东风,姜薇.高管薪酬激励、内部薪酬差距与企业信息透明度——基于我国A股上市公司的实证研究[ J].南方金融,2019(1):

28 ~ 39.

[14] 屈晶,司海涛,李春涛.政府干预、非正常支付与企业信息透明度——基于中国A股上市公司的证据[ J].江汉论坛,2019(5):45 ~ 52.

[15] 张程睿.公司透明度的决定机制——基于对中国上市公司的经验分析[ J].华南师范大学学报:社会科学版,2008(4):41 ~ 48.

[16] 周中胜,何德旭,李正.制度环境与企业社会责任履行:来自中国上市公司的经验证据[ J].中国软科学,2012(10):59 ~ 68.

[17] Boone A. L.,White J. T.. The Effect of Institutional Ownership on Firm Transparency and Information Production[ J].Journal of Financial

Economics,2015(3):508 ~ 533.

[18] 唐松莲,胡奕明.机构投资者关注上市公司的信息透明度吗?——基于不同类型机构投资者选股能力视角[ J].管理评论,2011(6):31 ~ 40.

[19] 周泽将,杜兴强.新闻发言人、财务分析师跟踪与信息透明度[ J].商业经济与管理,2012(11):82 ~ 90.

[20] 代彬,彭程,郝颖.国企高管控制权、审计监督与会计信息透明度[ J].财经研究,2011(11):113 ~ 123.

[21] 李明,叶勇,张瑛.媒体报道能提高公司的透明度吗?——基于中国上市公司的经验证据[ J].财经论丛,2014(6):82 ~ 87.

[22] 肖华,张国清,李建发.制度压力、高管特征与公司环境信息披露[ J].经济管理,2016(3):168 ~ 180.

[23] Chelli M., Durocher S., Richard J.. France's New Economic Regulations: Insights from Institutional Legitimacy Theory[ J].Accounting,

Auditing & Accountability Journal,2014(2):283 ~ 316.

[24] De Villiers C., Low M., Samkin G.. The Institutionalisation of Mining Company Sustainability Disclosures[ J].Journal of Cleaner Production,

2014(84):51 ~ 58.

[25] 沈洪涛,苏亮德.企业信息披露中的模仿行为研究——基于制度理论的分析[ J].南开管理评论,2012(3):8 ~ 90.

[26] 杨汉明,吴丹红.企业社会责任信息披露的制度动因及路径选择——基于“制度同形”的分析框架[ J].中南财经政法大学学报,2015(1):

55 ~ 62.

[27] 刘洪深,汪涛,周玲等.制度压力、合理性营销战略与国际化企业绩效——东道国受众多元性和企业外部依赖性的调节作用[ J].南开管

理评论,2013(5):123 ~ 132.

[28] 徐建中,贯君,林艳.制度压力、高管环保意识与企业绿色创新实践——基于新制度主义理论和高阶理论视角[ J].管理评论,2017(9):

72 ~ 83.

[29] Hawley A. H.. Human Ecology: A Theoretical Essay[M].Chicago and London: University of Chicago Press,1986:1 ~ 100.

[30] Powell W. W., Dimaggio P. J.. The New Institutionalism in Organizational Analysis[M].Chicago: University of Chicago Press,1991:1 ~

528.

[31] 沈洪涛,陈涛,黃楠.身不由己还是心甘情愿:社会责任报告鉴证决策的事件史分析[ J].会计研究,201(3):79 ~ 86.

[32] Cox D. R.. Regression Models and Life Tables[ J].Journal of the Royal Statistical Society,1972(2):18 ~ 220.

[33] Baron R. M., Kenny D. A.. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research,Conceptual,Strategic,and

Statistical Considerations[ J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(6):1173 ~ 1182.

[34] 谢震,艾春荣.分析师关注与公司研发投入:基于中国创业板公司的分析[ J].财经研究,2014(2):108 ~ 119.