四川省两次区域性寒潮天气过程对比分析

2020-03-30王俊驿赵巍燃

唐 沛,袁 静,王俊驿,赵巍燃

(1.四川省遂宁市气象局,遂宁 629000;2.四川省荥经县气象局,荥经 625200;3.四川省阿坝州气象局,马尔康 624000)

引言

寒潮过程是高纬度南下的强大冷空气的活动过程,是高低纬度地区之间能量交换的执行者[1]。寒潮天气不仅对我国农业产生重大影响,同时能造成交通瘫痪、由于电线积冰造成的通讯和电力中断[2-3]。近年来,很多气象学者从多个方面对我国寒潮天气展开了详尽的研究。王遵娅等[4]对我国寒潮发生频次变化趋势进行研究,并讨论了我国寒潮发生次数减少的原因。康志明等[5]对我国近55年寒潮过程气候特征进行统计,并使用聚类分析寒潮过程物理量特征。许多气象学者对我国不同地区的寒潮时空分布特征也进行了研究。刘红霞等[6]运用小波分析等统计方法对我国新疆北部地区冷空气的时空分布特征进行分析。段丽瑶等[7]对1961~2010年环渤海地区寒潮过程的气候概况进行了统计,得出环渤海地区寒潮过程逐年减少的结论。姚永明等[8]发现长江中下游地区类寒潮总体发生频次逐年减少,具有年代际特征。刘宪锋等[9]对1960~2013年期间内蒙古寒潮发生频次的变化趋势和成因进行了分析。朱乾根等[10]、乔娟等[11]、李锋等[12]利用“流型辨识法[13]”对大气环流形势演变进行分析,研究我国寒潮天气成因,对寒潮预报起到较好的指示意义。

基于寒潮中短期预报已经有不少气象学者运用天气分析和物理量诊断的方法对寒潮天气过程进行分析,也取得了较多研究成果[14-19]。但是四川盆地处于我国青藏高原东侧,北侧有大巴山和秦岭,加之南侧和东侧的山脉,造成了四川盆地四面环山的地形,同样也导致了四川盆地寒潮天气过程特点与其他地区不尽相同。周长春等[20]总结了四川气象工作者的研究成果,并对四川盆地近59年的区域性寒潮时空分布和年际变化进行统计研究。周春花等[21]通过诊断分析后发现四川盆地寒潮过程中低空急流产生降水对降温也有十分重要的作用。

根据气象统计[20],1月和12月四川盆地出现区域性寒潮的次数是最少的。四川预报员研究寒潮个例中多数是春季寒潮,对于四川盆地冬季寒潮的研究不多,但往往冬季寒潮能够造成更大危害,低温冰冻雨雪甚至会造成农作物大面积绝收。因此,本文希望通过对四川省两次冬季区域性寒潮天气过程成因的分析,能够进一步了解四川盆地寒潮过程的发生机制。

文章采用四川省气象台业务应用四川盆地区域性寒潮标准[1]。四川盆地单站寒潮标准:(1)12月~2月72小时日平均温度下降6℃。(2)10~11月、3月~4月72小时日平均温度下降8℃。区域性寒潮标准:盆地内15个国家基准站中≥8个站点达到单站寒潮标准。利用常规地面和高空观测资料、国家地面自动观测站资料以及美国国家环境预报中心(NCEP)的1°×1°逐6小时再分析资料,对2018年1月24~26日(以下简称过程Ⅰ)和2018年12月27~29日(以下简称过程Ⅱ)四川省两次区域性寒潮天气过程成因进行对比分析,寻找两次寒潮天气过程的相同与不同之处。

1 寒潮天气过程概况

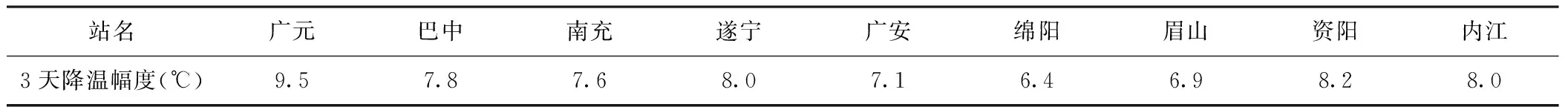

过程Ⅰ前盆地大部日均气温较历史同期偏高2~4℃,到26日盆地内日平均气温下降到2~5℃,盆地北部山区为-2~0℃,较历史同期偏低1~3℃,盆地大部地区日平均气温普遍下降了6~8℃,其中广元、万源累计降温幅度达9.5℃和10.2℃(表1)。降温期间盆地大部普降小到中雨,其中宜宾、泸州2市局部降了中到大雨,盆地西部沿山一线和北部边缘的部分地方降了小雨雪,个别地方出现道路结冰。

过程Ⅱ前盆地大部日均气温较历史同期偏高1~3℃,冷空气过后盆地大部日平均气温下降5~7℃,平均为0~3℃,最大降幅出现在简阳为7.6℃(表2)。冷空气影响时段盆地内出现小雪或雨夹雪,部分地区积雪严重,个别地方积雪达到13cm。29日盆地日平均气温1.5℃,位列历史第3低位,有16个国家站日平均气温破建站以来历史记录,多地平均气温的最大下降幅度打破1981~2010年的气象记录。

表1 2018年1月23~26日四川盆地代表站三天降温幅度

表2 2018年12月26~29日四川盆地代表站三天降温幅度

2 环流形势和主要影响系统对比分析

2.1 高空环流形势对比分析

四川预报专家经过多年的分析和研究,将四川寒潮分为五大类型:乌山高脊型(L型),中亚横槽型(N型),一脊一槽型(A型),两槽一脊型(W型)以及纬向环流(P型)[1]。其中N型寒潮是四川省气象台统计1959~1984年冬半年共76次寒潮个例中占比最大的类型,达到34%。本文分析的2018年冬季四川省两次区域性寒潮天气过程均属于N型寒潮。这两次过程的特点分别为:

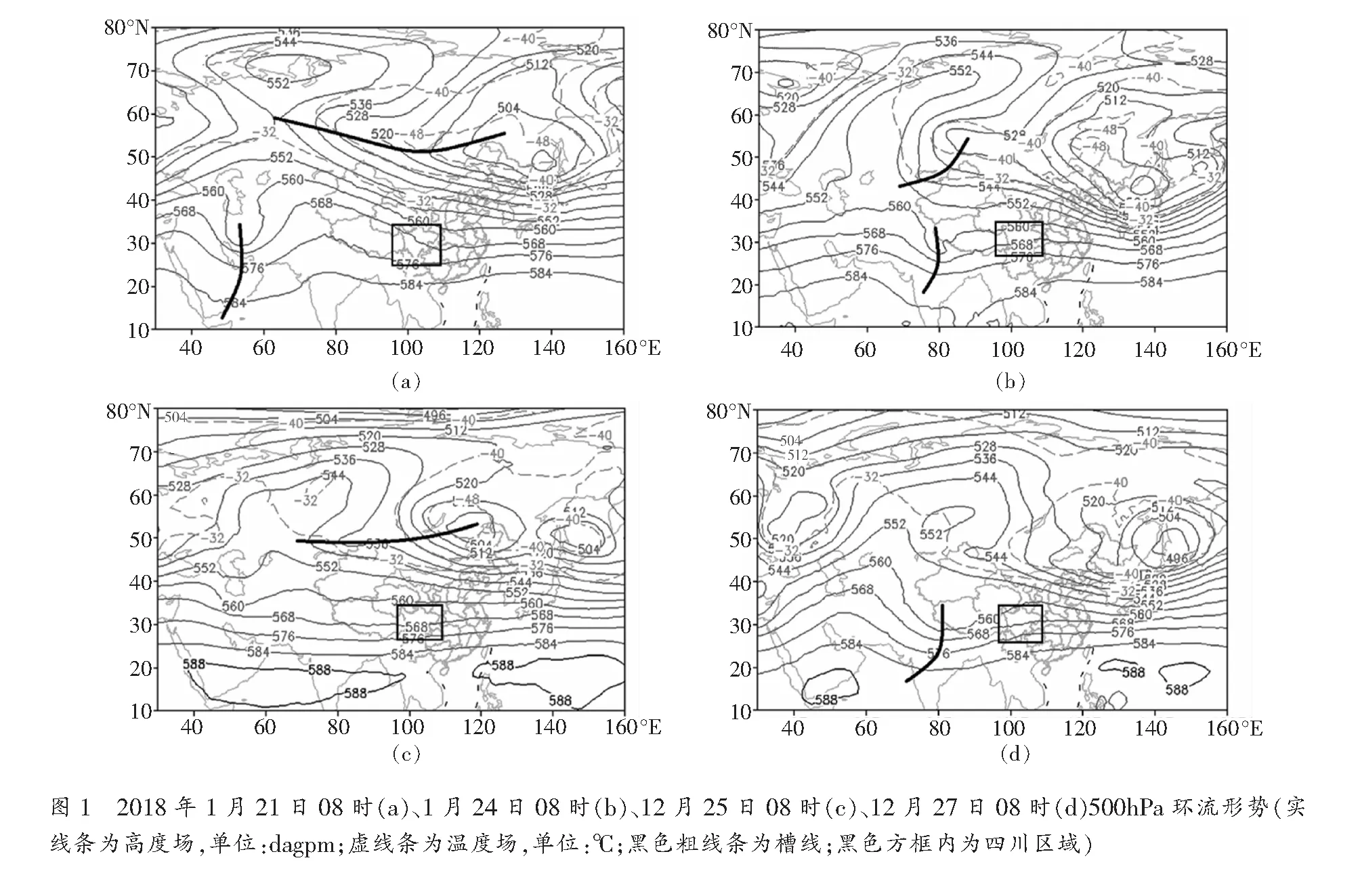

(1)过程Ⅰ发生前1月21日08时500hPa上图1(a),西西伯利亚到乌拉尔山东部70°E、70°N附近为中心值552hPa的乌拉尔山阻高,与阿拉斯加暖性高压脊挟持极涡,倒“Ω”流型已建立。乌拉尔山阻高前部东北气流和西北气流形成横槽,横槽南侧高空锋区呈东西向,南压到50°N附近。阻高后部有暖平流北上使其能够继续维持,其前部的东北气流向西南向发展,风速达到20~34m/s,使得冷空气不断的堆积加强,高空锋区继续南压,冷中心强度达到-48℃以上。到1月22日乌拉尔山阻高继续向东北向发展,整个西西伯利亚都在阻高的控制范围,此时我国新疆中部-青海-华北平原为强大的偏西气流,风速达到了30~50m/s,为高空锋区的位置所在。

影响N型寒潮爆发的关键点是横槽转竖以及阻高崩溃,1月24日08时500hPa上图1(b),阻高上游低槽东移并向其输送正涡度和冷平流,阻高闭合式环流消失,阻高后部有冷平流输送,并且有-40℃冷中心配合,横槽北部由东北气流转为北风,使暖平流向南输送,导致北高南低、北暖南冷的环流形势开始瓦解,横槽断裂,分裂东移。从图中可以看到南支槽位于75°E附近,横槽中分裂小槽后部西北气流与南支槽槽前西南气流在35°N秦岭以北汇合,冷空气入侵盆地造成此次过程。

(2)过程Ⅱ发生前12月23日08时500hPa上(图略),同样是倒“Ω”流型已建立,乌拉尔山高脊加强在其前部的东北气流和西北气流之间60°N有横槽,高空锋区也南压至55°N,并且有-48℃冷中心配合。到12月25日08时500hPa上图1(c),可以看到乌拉尔山高脊与里海东部的高脊基本打通,脊前东北气流使得冷空气不断堆积加强。此时的欧亚中高纬度为宽广的脊区,脊后西南气流携带暖湿气流北上使得高脊继续维持发展,横槽南压到50°N附近,横槽冷中心值为-48℃。新疆北部-甘肃-河北北部一线为强盛的西风气流,风速达到20~48m/s,该区域等高线和等温线密集,可以看出高空锋区就在这里。

12月27日08时500hPa上图1(d),乌拉尔山阻高前部东北气流转为偏北气流,使得阻高前部有暖平流向南输送,导致阻高外围东部变为加压区而阻高内部减压,北高南低、北暖南冷的稳定环流形势遭到破坏,横槽将转竖东移。此时南支槽位于75°E附近,从西藏中部到盆地为一致的南支槽槽前西南气流,并且有弱的温度暖脊,横槽转竖后的西北气流与南支槽槽前的西南气流交汇并且从秦岭北侧入侵四川盆地。

综上所述可以得出这两次过程环流形势共同特点有:(1)均属于中亚横槽型寒潮(N型),过程开始前西西伯利亚有稳定的高压脊或阻塞高压,并且有横槽位于巴湖与贝湖之间。(2)从过程速度和路径而言两次过程均属于N型下的缓慢型。即横槽断裂部分东移,并且都有南支槽活动,两支气流交汇缓慢进入盆地,产生阴雨和低温天气。两次过程的不同点是:从阻高和横槽的位置来看,过程Ⅰ属于偏东类,而过程Ⅱ属于偏西类。可以看出,偏东类形势在横槽转竖东移后冷空气的路径较为偏东,对四川盆地东北部的降温影响更大,而偏西类形势对整个四川盆地都有影响,所以冷空气的强度也更强。

2.2 地面冷空气作用对比分析

从两次过程地面冷高压中心动态图上可以看到,两次过程冷空气源地均位于新地岛东部,冷高压中心的路径与高空锋区的路径基本一致。

过程Ⅰ动态图中可以看到,寒潮过程开始前3天冷高压主体在60°~65°N、85°~90°E打转加强,冷中心强度达到1067.5hPa,21日冷空气分裂东移南下到贝湖附近,中心值为1050hPa,到23日08时冷锋前沿已经到达秦岭北部,甘肃与四川之间等压线十分密集,从地面的变压场和变温场可知在冷锋后部的陕甘一带有降温增压区,冷锋经过之处带来剧烈的降温天气,与此同时到23日又有一股冷空气分裂南下移动到贝湖西部,中心值达到1050hPa,此时分裂南下的冷空气能够使温度进一步下降。

从过程Ⅱ动态图中看到,过程前3天冷空气中心位于65°N、75°E附近,与过程Ⅰ不同的是,过程Ⅱ是冷空气中心在东移南压的过程中中心强度逐渐加强,到25日中心值达到1055hPa,与此同时在24日贝湖北部有新的冷中心生成,强度达到1045hPa,并且在逐渐南压的过程中强度达到1057.5hPa,到了26日两股冷空气合并强度达到1062.5hPa,27日冷中心移动到我国内蒙古北部强度1057.5hPa,并且冷空气前锋已南压至四川盆地北部。此次过程冷空气中心移动路径更加偏南且中心值强度更大导致降温剧烈。

2.3 低空急流作用对比分析

低空急流对于四川盆地寒潮过程降温起着重要的作用,下面将对两次过程低空急流作用进行分析。

过程Ⅰ发生前在四川南部22°~26°N附近为一条急流带,与此同时北方南下的冷空气与这支急流在长江中下游以北交汇,有明显的锋生作用。到过程开始时24日20时图3(a),这条急流北抬移动到盆地东部且急流轴位于贵州-重庆一带,中心值达到了24m/s,到25日20时急流轴中心移动到115°E附近,急流强度仍然保持在20m/s以上。急流产生的降水,使得盆地内的温度进一步下降。而过程Ⅱ图3(b)700hPa上的急流与过程Ⅰ类似,只是急流核的位置要略微偏东,风速也略微偏小。从两次过程发生时的850hPa图3(c)和图3(d)上都可以明显的看到,由于地面冷中心的东移南压,冷锋已经进入盆地,冷中心前部的东北急流将冷空气向盆地输送,并且在盆地内形成低涡使降水持续,进而加剧了盆地内的降温天气,不同的是过程Ⅱ850hPa东北急流更强。

由上可知,700hPa上低空急流带来源源不断水汽和不稳定能量为四川盆地持续多天的降水提供绝佳条件,而850hPa上东北急流能够将冷空气持续向盆地输送,使得盆地内温度进一步下降。

3 物理量诊断分析

3.1 热力条件对比分析

从1月23日20时和12月26日20时两个过程发生前一天700hPa温度平流场上(图略)都可以看到在东北地区有带状冷平流,而在850hPa温度平流场上(图略)在新疆东部到内蒙古西部以及东北地区有带状冷平流,不同的是过程Ⅱ中850hPa上冷平流的强度更强达到-40×10-5℃·s-1以上,过程Ⅰ为-30×10-5℃·s-1以上。到1月24日20时图4(a)和图4(b)东移南下的冷空气,在高空引导气流的带领下入侵四川盆地以及重庆地区,并且还有冷平流不断从偏北方向补充南下,使得四川盆地的冷空气非常强大,850hPa上冷平流的强度达到了-35×10-5℃·s-1以上,700hPa为-40×10-5℃·s-1左右。相比之下,过程Ⅱ冷平流的强度更强,700hPa上冷平流中心值达到了-45×10-5℃·s-1左右,850hPa上冷平流的强度更是达到了-45×10-5℃·s-1以上,并且同样有冷空气补充南下。

上述分析可知,这两次寒潮过程都是强大冷平流过境造成的,且冷平流的强度大小、移动路径的差异以及是否存在持续补充南下的冷空气等要素,均对寒潮过程持续时间以及降温幅度产生直接影响。过程Ⅱ中冷平流的强度更大,影响范围更广,使得过程多个国家站的平均气温和降温幅度破气象记录。而从平流路径上看,过程Ⅰ主要是以偏北路径为主,同时影响了盆地西北和东北部并且南下,则对盆地北部造成的降温更加明显,而过程Ⅱ冷平流是从盆地西北部入侵对整个盆地造成较大降温。对于四川盆地区域性寒潮天气过程而言,850hPa上冷平流强度以及移动路径的指示意义更好。

3.2 水汽条件对比分析

过程Ⅰ降水量为小到中雨,部分地方中到大雨,过程Ⅱ降水量主要为小雨,并且都持续时间较长,所以降水的凝结潜热释放对于两次过程的降温也是有很大的作用,下面就来对两次过程中水汽通量和水汽通量散度进行分析。

过程Ⅰ发生前23日20时700hPa上(图略),可以看到在整个盆地包括重庆、贵州为水汽通量散度负值区,在盆地中部有-3×10-5g·cm-2·(hPa·s)-1的中心值,并且在云南与贵州交界处有8g·cm-1·(hPa·s)-1的水汽通量中心值,通过西南气流向盆地内输送水汽。850hPa上(图略)盆地内为水汽通量散度负值区,中心值-4×10-5g·cm-2·(hPa·s)-1,在我国南方地区为水汽通量大值区,通过东南气流向四川盆地输送水汽。到24日700hPa上图5(a)四川盆地-重庆-贵州东部依然保持水汽通量散度负值,在贵州北部有12g·cm-1·(hPa·s)-1的水汽通量中心值,在西南气流的作用下向盆地内输送水汽。850hPa上图5(b)盆地北部到西部为一条水汽通量散度带,中心值达到-4×10-5g·cm-2·(hPa·s)-1,在盆地南部与贵州交界处有水汽通量散度大值区,中心值达到-7×10-5g·cm-2·(hPa·s)-1,且从广西到盆地为一致的偏南气流,将水汽源源不断向盆地输送。到后期随着系统东移南压,水汽辐合区也随之东移南压,降水趋于结束。

过程Ⅱ与过程Ⅰ相比在700hPa上图5(c),西南急流的位置偏东,导致水汽辐合地区主要是在盆地东部-中部-南部一线,而且水汽通量散度较弱,为-2×10-5g·cm-2·(hPa·s)-1左右,大值区主要集中在贵州到广西一带,在850hPa上图5(d),水汽通量散度大值区主要在盆地东部,且由于850hPa上盆地-重庆-贵州一带主要吹东北气流,所以水汽输送条件差一些。

从分析可知,两次过程中南支槽移动到80°E以东时开始加强,使得槽前西南急流加强水汽输送加大,盆地内降水随之增大,气温进一步下降。过程Ⅰ中冷空气路径较为偏东且冷平流较过程Ⅱ偏弱,所以过程Ⅰ降温可能与水汽条件更好、降水强度更大有关。

4 结论

通过对2018年四川盆地两次区域性寒潮天气过程的环流形势和物理量时空分布特征分析后得出以下结论:

(1)两次过程均属于中亚横槽型寒潮(N型),从过程速度和路径而言两次过程均属于N型下的缓慢型。过程前期均存在乌拉尔山阻高发展,极地冷空气在横槽北侧东北气流带动下向南输送,并且不断堆积加强。随着乌拉尔山阻高前部转为偏北气流,暖平流向南输送,横槽转竖东移,槽后强冷空气快速南压,南支槽前西南气流与横槽转竖后西北气流在秦岭北部交汇入侵四川盆地。两次过程的不同点是:从阻高和横槽的位置来看,过程Ⅰ属于偏东类,而过程Ⅱ属于偏西类,且偏西类形势冷空气的强度更强。

(2)两次寒潮过程冷空气源地均位于新地岛以东,并且寒潮地面高压按西北路径移动。过程Ⅰ中冷中心先在乌拉尔山东部打转堆积加强,而后沿贝加尔湖到内蒙古中部从秦岭北部入侵盆地。过程Ⅱ中冷中心是在缓慢东移南压的过程中加强,到26日在贝加尔湖西南部与从贝加尔湖北部补充南下的冷空气合并然后南下影响四川盆地。寒潮地面高压中心值的强度和冷锋附近的气压梯度的强度是反映冷空气强弱的主要根据。

(3)西南急流能够将水汽不断向盆地内输送,并且冷空气在850hPa东北急流的带领下不断的补充进入盆地,干冷气流与暖湿气流在盆地内交汇造成连续的降水,对气温下降也起到了增幅作用,是造成强降温的原因之一。

(4)两次寒潮过程发生前,新疆到四川盆地均处在脊前西北气流控制之下,天气较好,地面温度明显上升,有利于降温幅度的进一步加大,再加上850hPa强冷平流不断从北方补充南下,这是导致出现寒潮天气过程的关键因素,且可以看出冷平流的移动路径和强度中心与过程降温地区有很好的对应。