1980~2017年四川盆地寒潮及其气温变化特征

2020-03-30肖红茹龙柯吉蒋兴文

肖红茹,龙柯吉,伍 清,蒋兴文

(1.中国气象局成都高原气象研究所/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,成都 610072;2.四川省气象台,成都 610072)

引言

IPCC第5次评估报告指出,1951~2012年的过去60年全球平均气温上升0.72℃(0.49~0.89℃)[1];2000年代初,有学者研究也发现中国的气温出现了明显的升高趋势[2];后来,武丽梅等[3]的研究发现,中国大陆极端气温整体呈增温趋势。在全球变暖的大背景下,极端天气气候事件的变化引起了国内外学者的广泛关注,IPCC第3、4次报告[4-5]对极端天气气候事件做了明确的定义:对一特定地点和时间,极端天气事件就是发生概率极小的事件,通常发生概率只占该类天气现象的10%或者更低。极端天气气候事件的加剧会给社会、经济和人民生活带来严重影响和损失。寒潮天气就是一种极端的降温天气事件,是影响我国冬半年的主要灾害性天气。四川盆地西靠青藏高原,北有大巴山并紧邻秦岭山脉,南下冷空气受到地形阻挡,其路径和强度常常会被改变,冷空气入侵盆地造成的寒潮天气过程不仅远没有北方多,与同纬度的长江中下游地区比较也要少很多,但另一方面,正是由于四面环山的特殊地形条件,冷空气入侵四川盆地后容易形成堆积,过程降温强度并不比北方和长江中下游地区弱,且持续影响时间更长,当有高原槽和南支槽配合时,在春季容易形成持续的低温阴雨天气,在冬季则容易形成持续的低温冰冻灾害天气。在气候变暖背景下,关注寒潮天气的变化特征,做好寒潮天气预警预报服务,防范其危害有相当的现实意义。

作为最主要的极端低温事件,寒潮的研究受到广大气象学者的重视,李宪之[6]早在1955年就将我国寒潮划分为三类;随后,陶诗言[7]划分了影响我国的寒潮路径;后来,丁一汇等[8]和张培忠等[9]的进一步研究证实,侵袭中国的寒潮源地主要有三个:一是新地岛以西的北冰洋洋面;二是新地岛以东的北冰洋洋面;三是冰岛以南的大西洋洋面。随着气候变暖,统计分析表明中国各类寒潮的发生频次呈减少趋势,且强度有所减弱[10-15]。王遵娅等[16]和钱维宏等[17]均对我国寒潮时空变化及其影响因素进行了详细分析,前者认为西伯利亚高压和冬季风强度的减弱是寒潮频次减少的可能原因,后者则指出我国寒潮和极端寒潮事件普遍减少,且降温频次的减少在一定程度上导致了冬季最低气温平均值升高,形成持续的暖冬。我国幅员辽阔,寒潮频次和强度区域间差异也会存在显著不同,周长春等[18]对1951~2009年间四川盆地区域寒潮的统计分析发现,盆地寒潮的频数并没有显著的减少,可见四川盆地寒潮具有独特的区域性。目前针对四川盆地寒潮的研究中主要为个例成因分析[19-22]及寒潮时空分布特征统计[18],对寒潮天气过程中气温的变化特征缺乏分析,而寒潮天气中最高、最低气温的变化直接影响人们的生活和健康,有必要对其进行详细分析,掌握盆地寒潮过程中气温变化的特点,可提高寒潮天气过程的基本规律认识,以期对提高寒潮过程要素预报准确率及灾害防御能力提供技术支持。本文将利用“中国地面气候资料日值数据集(V3.0)”中的地面气温资料,对1980~2017年38年中四川盆地寒潮的频数、强度和气温变化趋势特征进行详细分析。

1 资料和方法

本文使用的资料来源于“中国地面气候资料日值数据集(V3.0)”,1980~2017年盆地15个国家基准站的地面日平均气温、日最高气温和日最低气温资料。

按照中华人民共和国国家标准寒潮等级(GB/T 21987-2017)中的规定,单站寒潮标准:使某地的日最低气温24h内降温幅度≥8℃,或48h内降温幅度≥10℃,或72h内降温幅度≥12℃,且使该地日最低气温≤4℃的冷空气活动;单站强寒潮标准:使某地的日最低气温24h内降温幅度≥10℃,或48h内降温幅度≥12℃,或72h内降温幅度≥14℃,且使该地日最低气温≤2℃的冷空气活动;单站特强寒潮标准:使某地的日最低气温24h内降温幅度≥12℃,或48h内降温幅度≥14℃,或72h内降温幅度≥16℃,且使该地日最低气温≤0℃的冷空气活动。

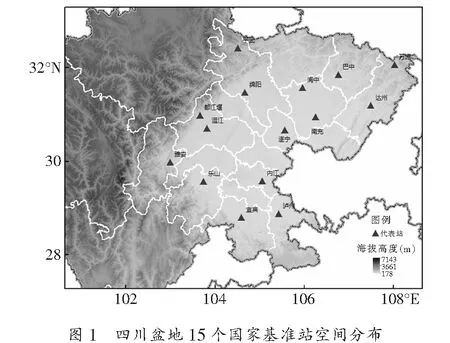

由于四川盆地特殊的自然地理环境,采用寒潮国家标准不能很好开展预警、预报服务工作,因此,本文寒潮的标准按照四川盆地寒潮等级单站划分标准:3~4月和10~11月(春、秋季),72h内日平均气温持续下降≥8.0℃;12~2月(冬季),72h内日平均气温持续下降≥6℃,即定为寒潮天气。3~4月和10~11月,72h内日平均气温持续下降≥9.0℃;12~2月,72h内日平均气温持续下降≥7℃,即定为强寒潮天气。3~4月和10~11月,72h内日平均气温持续下降≥10.0℃;12~2月,72h内日平均气温持续下降≥8℃,即定为超强寒潮天气。区域寒潮是指一次寒潮过程中,盆地内15个国家基准站(温江、都江堰、绵阳、平武、遂宁、雅安、乐山、内江、宜宾、泸州、南充、阆中、巴中、达州、万源,其空间分布如图1)中,有8站及以上达到单站寒潮天气标准,即定为四川盆地一次区域寒潮[23]。数据集中平武和内江2站资料缺失,因此本文中以盆地其余13个国家基准站点资料来做统计分析,有7站及以上达到单站寒潮天气标准,即定为四川盆地一次区域寒潮。

2 四川盆地寒潮特征

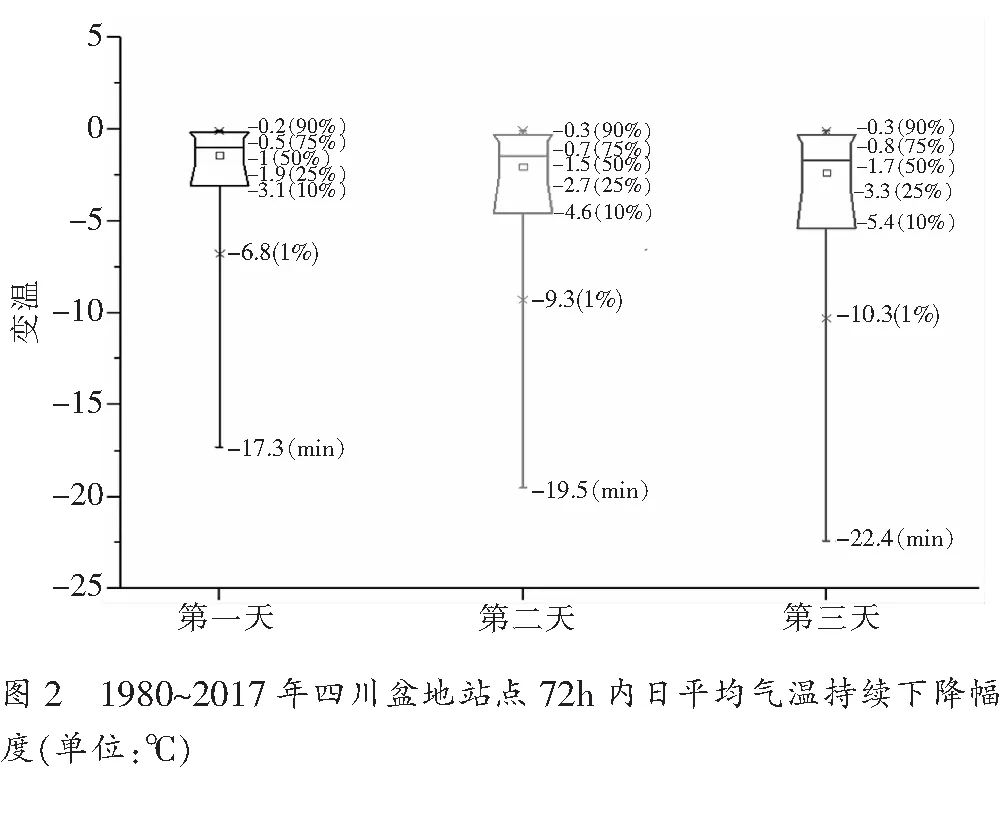

图2是1980~2017年四川盆地出现降温事件的站点72h内日平均气温持续下降幅度,可以看到大部分站点(25%分位以上)24h的降温都在2℃以内,48~72h累计降温幅度3℃左右,极端降温事件的下降幅度分别是:24h为3.1~17.3℃,普遍不超过6.8℃;48小时为4.6~19.5℃,普遍不超过9.3℃;72h为5.4~22.4℃,普遍不超过10.3℃。因此,现有四川盆地寒潮天气业务标准(72h内日平均气温持续下降超过6℃)能够较好地反映盆地降温事件的极端性。

按照四川盆地寒潮标准进行普查,38年里共发生77次区域性寒潮天气过程,年平均次数为2.03次,其中1987年、1994年、1999年、2010年和2016年为多发年份,分别都发生了4次,1981年、1983年、1984年和1995年为特少年份,均没有出现过区域寒潮。从77次寒潮天气过程的年频次分布图上(图3a)也可以看到,盆地出现区域寒潮天气过程的年际较大,20世纪80年代至90年代中期的16年间,有4年为0次,有5年为3~4次,年平均次数为1.75次,20世纪90年代中后期到21世纪10年代,每年都有区域寒潮发生,年平均次数为2.23次,22年中有16年每年都有2次及以上区域寒潮发生,其中2000~2008年盆地区域寒潮频发,且年分布较均匀,都在2~3次。从整体分布的趋势来看,从20世纪80年代以来,四川盆地区域寒潮天气过程频次表现为增加的趋势,增速为0.18次/10a,但未通过显著性检验。

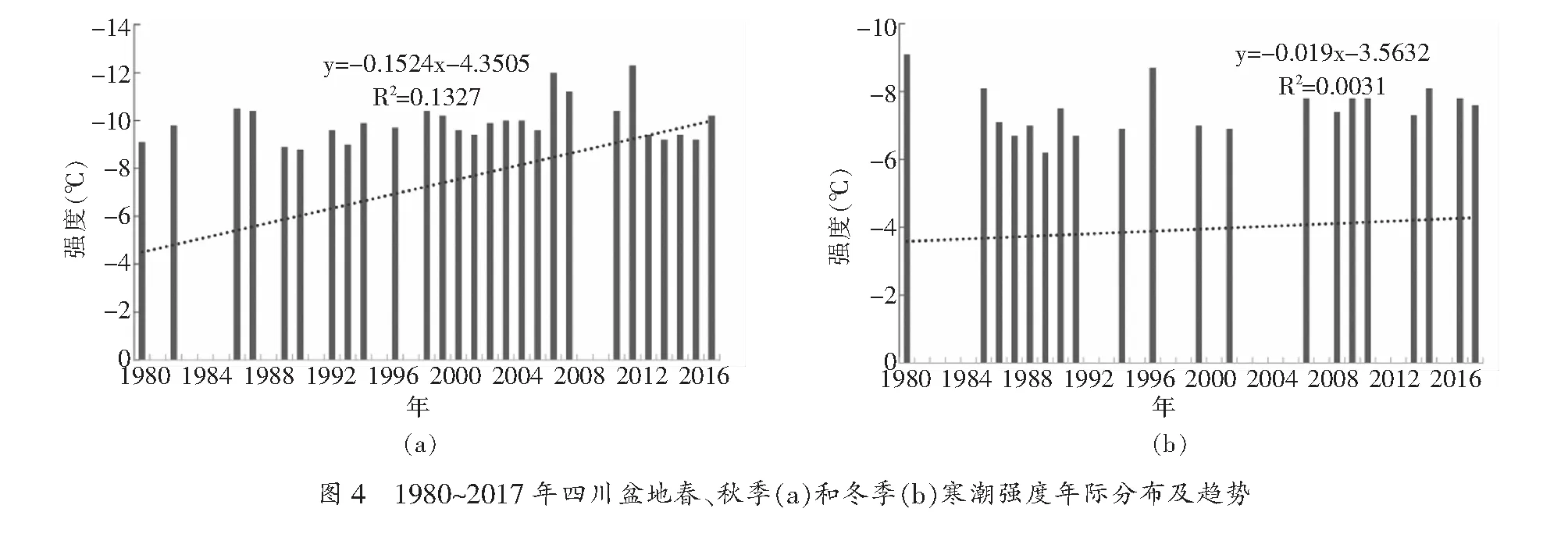

图3b是1980~2017年四川盆地寒潮天气过程平均强度的年际变化,可以看出,38年中四川盆地区域寒潮强度呈现增强的趋势,增速为1.14℃/10a,通过0.5的显著性水平检验。但分季节来看(图4),春秋季寒潮强度表现为明显的增强,增速为1.52℃/10a,通过0.5的显著性水平检验,而冬季寒潮强度的增强趋势不显著,增速为0.19℃/10a。这种季节差异可能与四川盆地春、秋季寒潮天气过程前期升温显著,导致气温距平明显偏高有关。

综上可知,1980~2017年四川盆地区域寒潮发生频次呈不显著的增加趋势,平均强度表现为显著的增强趋势,在季节上表现为春、秋季显著增强,冬季寒潮强度变化不明显。

3 寒潮过程气温变化特征分析

寒潮天气过程中,日平均气温和日最高、最低气温均会出现明显下降,本文按春、秋季和冬季来对这77次区域寒潮天气过程气温变化特征进行分析。

3.1 平均气温变化特征

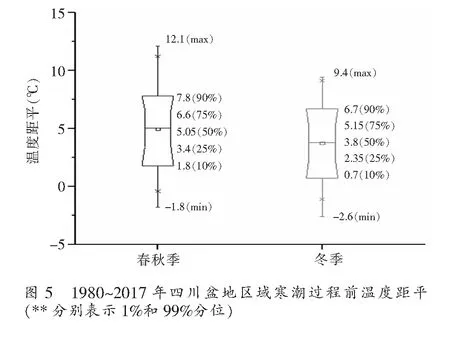

寒潮过程发生前一般都会有个增温过程,增温越强越有利于降温,图5是四川盆地区域寒潮发生前代表站点的温度距平,可以看到,只有1%左右的站点温度距平是<0℃,这是因为盆地北部个别站点会提前出现降温,绝大部分站点气温对比历史同期都是偏高的,春、秋季寒潮普遍偏高3~8℃,50%的站点偏高5℃以上,且集中在5~7.8℃,冬季寒潮普遍偏高2~7℃,50%的站点偏高可达4℃以上,且集中在3.8~6.7℃,春、秋季寒潮过程前增温要比冬季强,最强可达2.7℃。

从1980~2017年间四川盆地区域寒潮天气过程中日平均气温持续变化的幅度可以看出(图6),24h内大部分站点降温幅度:春、秋季<6℃,冬季<4℃,只有个别站点降温幅度能达到寒潮标准,48h内有1/4的站点持续降温幅度可以达到寒潮标准,大部分站点都在持续降温72h后达到寒潮标准,春、秋季寒潮在48h内就有10%的站点持续降温幅度达到超强寒潮标准(累计降幅超过10℃),72h内有25%的站点持续降温幅度达到超强寒潮标准,而冬季寒潮能达到超强寒潮标准的站点数较少,春、秋季寒潮最强降温幅度比冬季寒潮一般高3~4℃,这和春、秋季寒潮过程前温度距平异常偏高有关,导致春、秋季降温明显要比冬季剧烈。

3.2 最高气温变化特征

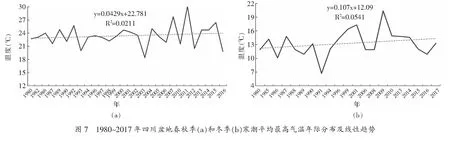

图7是1980~2017年盆地寒潮天气过程中平均最高气温的年际分布,春秋季寒潮天气过程的28个年份中,平均最高气温值普遍在21~26℃,最高出现在2011年,为30.1℃,最低出现在2003年,为18.4℃,气温波幅不大,整体表现为弱的增温趋势,增幅为0.43℃/10a,未通过信度检验;冬季寒潮天气过程的21个年份中,平均最高气温值普遍在11~16℃,最高出现在2009年,为20.4℃,最低出现在1991年,为6.7℃,气温也表现为增温趋势,增幅为1.07℃/10a,但未通过信度检验。总的来说,四川盆地区域寒潮天气过程中平均最高气温表现为缓慢的增温趋势,而且冬季寒潮最高气温增温趋势比春秋季显著。

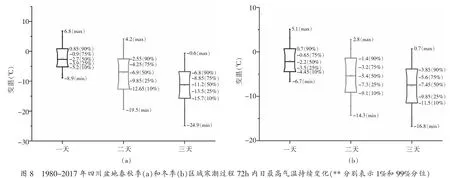

图8是近38年中盆地区域寒潮天气过程中站点最高气温持续变化幅度,从图中可以看到,24h内约90%的站点最高气温会出现不同程度的下降,下降的幅度普遍在2~6℃,春秋季最高气温可出现8.9℃的极端降幅,冬季极端降幅可达6.7℃;48h内几乎99%的站点最高气温都出现下降,春秋季有近50%的站点降幅>7℃,冬季有超过50%的站点降幅>5℃;72h内持续降温幅度:春秋季寒潮大部分站点为8~20℃,极端值为24.9℃,冬季寒潮大部分站点为5~14℃,极端值为16.8℃,春秋季寒潮的累计降幅要明显比冬季大,差异普遍可达3~5℃,极端可达8℃。

3.3 最低气温变化特征

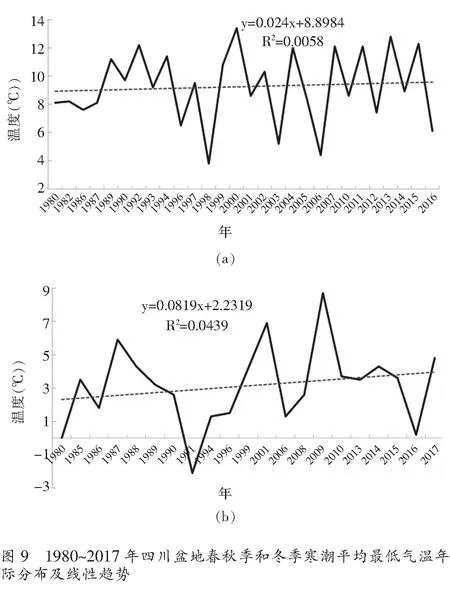

1980~2017年盆地区域寒潮天气过程中平均最低气温的年际分布特征(图9)表现为:春、秋季寒潮过程中平均最低气温基本都在4℃以上,普遍在6~12℃,最高值出现在2000年,为13.4℃,最低值出现在1998年,为3.8℃,整体呈现为弱的增温趋势,增幅为0.24℃/10a,未通过信度检验;冬季寒潮过程中平均最低气温普遍在1~4℃,其中2009年出现了最高值,为8.7℃,1991年出现一个极端最低值,为-2.1℃,整体呈现为增温趋势,增幅为0.8℃/10a,未通过信度检验。总的来说,四川盆地区域寒潮天气过程中平均最低气温表现为增温趋势,且冬季比春秋季升温趋势显著。

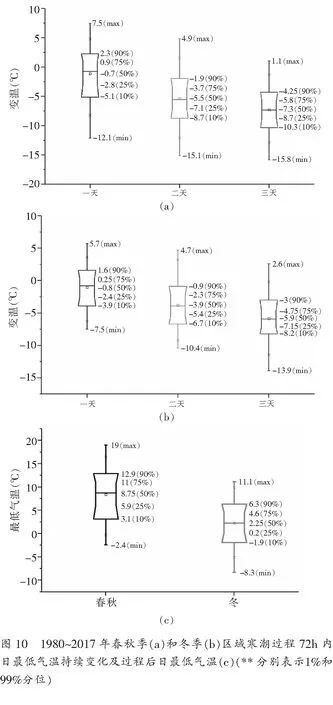

图10(a、b)是1980~2017年盆地区域寒潮天气过程中日最低气温持续下降的情况,可以看到,24h内,只有10%的站点最低气温降幅超过5℃,且有接近50%的站点最低气温不降反升,表明四川盆地寒潮天气过程开始初期最低气温下降不明显,而主要表现为最高气温的下降;48小时内大部分站点最低气温均出现下降,且降幅明显增大,但普遍降温幅度不超过10℃;72h内的持续降温幅度:春秋季寒潮75%分位为5.8℃,≥12℃仅占1%左右,大部分站点为5~12℃,极端值为15.8℃,冬季寒潮75%分位为4.8℃,≥12℃不足1%,大部分站点为5~11℃,极端值为13.9℃,春秋季寒潮最低气温降幅仍然比冬季的强,但强度差在2℃内。冷空气影响后,盆地最低气温值:春秋季80%的站点>4℃,冬季有约70%的站点≤4℃,仅有不足1/4的站点<0℃(图10c)。对比寒潮等级国标(单站日最低气温24h内降温幅度≥8℃,或48h内降温幅度≥10℃,或72h内降温幅度≥12℃,而且日最低气温≤4℃,则该站达寒潮标准),盆地大多数站点日最低气温持续降幅及日最低气温值都达不到国标值,采用寒潮等级国标不能较好地反映盆地极端降温事件。

4 结论

1980~2017年四川盆地区域寒潮频次表现为增加趋势,增幅为0.18次/10a,但不显著;寒潮强度呈现为增强趋势,增速为1.14℃/10a,通过0.5的显著性水平检验。春秋季寒潮的降温要比冬季寒潮剧烈,且年际特征上春秋季寒潮强度有显著增强的趋势,冬季寒潮强度增强趋势不显著,这可能和春秋季寒潮降温前气温距平异常偏高有关系。

四川盆地区域寒潮天气过程中24h内主要表现为日最高气温的下降,日最低气温普遍下降不明显,近50%的站点还会上升,48h内日最低气温才会出现明显下降。72h内日最高气温累计降幅春秋季要明显比冬季大,春秋季大部分站点降幅为8~20℃,极端值为24.9℃,冬季大部分站点降幅为5~14℃,极端值为16.8℃,而日最低气温的累计降幅,春秋季和冬季差异不大,大部分站点降幅分别为5~12℃和5~11℃。38年中盆地平均最高气温和最低气温均表现为弱的升温趋势,且冬季比春秋季升温显著。

冷空气入侵四川盆地后是一个持续影响的过程,造成寒潮天气过程的累计降温幅度较大,且存在春秋季降幅要明显大于冬季的特点,72h内日平均气温持续下降幅度:春秋季普遍>8℃,冬季普遍>6℃;最低气温持续下降幅度:春秋季普遍在6~10℃,冬季普遍在5~8℃,且日最低气温多数>4℃,大多数站点日最低气温降幅和日最低气温值不能同时达到寒潮国标,因此,采用寒潮等级国标(GB/T 21987-2017)不能较好地反映四川盆地极端降温事件。